chapitre g1

CHAPITRE H2

LA REPUBLIQUE FRANCAISE FACE AUX ENJEUX DU XXème SIECLE

Introduction

I – Quelle est l’essence de la République en France ?

A) Comment la République s’est-elle enracinée en France à la fin du XIXème siècle ?

1) une République difficile à installer (1870-1880)

2) l’enracinement de la République (1880-1900)

B) Comment la période noire de la Seconde Guerre mondiale a-t-elle conduit à une revitalisation

de l’idée républicaine en France ?

1) Comment la défaite de 1940 remet-elle en cause la République ?

2) La Résistance, un combat pour la République ?

3) Une République rénovée à la Libération ?

C) 1958-1962 : rupture ou aménagement de l’idéal républicain en France ?

1) 1958 : crise algérienne ou crise de la République ?

2) Peut-on parler de dérive monarchique de la République à partir de 1958 ?

II – L’idée républicaine pouvait-elle coexister avec un empire colonial puissant ?

A) Comment s’organise l’empire colonial français à son apogée ?

1) un empire colonial perçu positivement par les Français

2) une domination multiforme qui transforme les territoires colonisés

3) une contestation naissante

B) Le cas de la décolonisation de l’Algérie : de la guerre sans nom à la guerre des mémoires

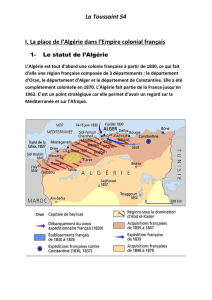

L’Algérie est une colonie particulière dans l’empire colonial français car c’est une colonie plus

ancienne que la plupart des colonies et, surtout, c‘est une colonie de peuplement dans laquelle de

nombreuses familles originaires de France ont fait souche depuis plusieurs générations. Elle est au

début des années 50 peuplée d’un million « d’Européens » et de 9 millions de musulmans lesquels

vivent sous le régime du Code de l’indigénat.

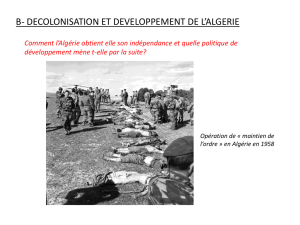

1) une guerre de décolonisation inextricable

Traditionnellement, on fait débuter la guerre d’Algérie le 1er novembre 1954 (Toussaint rouge),

jour où une série d’attentats frappe des intérêts français en Algérie et font plusieurs victimes.

Cependant, les tensions étaient présentes depuis longtemps et les émeutes de mai 1945 à Sétif avaient

fait de très nombreuses victimes du fait de la répression de l’armée.

La situation en Algérie est très compliquée car aucun des acteurs du conflit ne peut admettre de

céder au nom de principes apparaissant légitimes. De plus, c’est un conflit qui est à la fois une guerre

extérieure (Français contre Algériens) et une guerre civile (Algériens contre Algériens… et même à la fin

Français contre Français).

- Le FLN, constitué par le rapprochement de différents mouvements, agit dans le but de libérer le

pays d’une présence étrangère opprimante. Pour le FLN, il n’y a pas d’entente possible avec les Français

et le mouvement, par le recours à la violence, veut discréditer les modérés. Le soutien qu’il reçoit de la

part des Algériens est contrasté, certains Algériens restant fidèles à la France quand d’autres, de plus en

plus nombreux, accompagnent la lutte du FLN.

- Pour les gouvernements français, l’Algérie est un territoire français (elle est divisée en

départements) comme les autres et, à ce titre, les actions menées par le FLN sont des actions terroristes

(on appelle les membres du FLN des fellaghas, soit « bandits de grand chemin » an arabe) ; le conflit

algérien n’est donc pas perçu comme une guerre (il faudra attendre 1999 pour que l’Etat reconnaisse en

France ce terme de guerre) mais comme une série d’actions terroristes auxquelles il faut répondre par

des opérations de maintien de l’ordre. Il faut ajouter que la France trouve deux intérêts majeurs au

territoire algérien à la fin des années 50 (présence d’hydrocarbures, lieu d’expérimentation pour l’arme

nucléaire). Il est donc hors de question de brader cet élément d’une puissance française réduite depuis

la Seconde Guerre mondiale.

- Pour les Français d’Algérie, cette terre leur appartient ; ils ne peuvent accepter ni un partage

des responsabilités avec les musulmans algériens, ni a fortiori une indépendance. Ils poussent donc à

une lutte sans merci contre le FLN et font pression sur les représentants du pouvoir français (ils

obtiennent ainsi que le ministre responsable de l’Algérie soit en poste à Alger et pas à Paris…)

- Autre acteur essentiel, l’armée. Pour elle, l’Algérie ne peut pas être une nouvelle défaite. Après

le désastre de mai-juin 1940, après la perte de l’Indochine en 1954, il est hors de question de « perdre

l’Algérie ». La lutte va donc être menée de la manière la plus intense (torture, exécutions sommaires…).

Il se crée une solidarité de fait avec les Français d’Algérie lesquels auront toujours plus confiance dans

les militaires (le général Massu en particulier) que dans les hommes politiques…

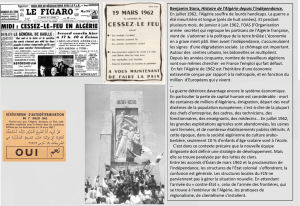

2) les grandes étapes du conflit

Une chronologie avec des vidéos sur le site de francetv

Dans un premier temps (1954-1955), les opérations se concentrent dans l’est de l’Algérie. Le

conflit bascule à l’été 1955 avec de nouveaux attentats qui amènent à donner carte blanche à l’armée

laquelle réprime désormais violemment sur tout le territoire. La majorité de gauche élue en France en

janvier 1956 souhaitait la paix en Algérie ; après une visite houleuse à Alger, le président du conseil Guy

Mollet change de politique et intensifie le conflit en envoyant des soldats du contingent en Algérie ; le

gouvernement obtient des pouvoirs spéciaux pour 6 mois concernant l’Algérie ce qui fait échapper

temporairement la gestion de la crise algérienne aux assemblées. Le terrorisme du FLN monte encore en

intensité en frappant dans les villes. Le gouvernement réagit avec la Bataille d’Alger, série d’opérations

de maintien de l’ordre (1957).

L’année 1958 voit une internationalisation du conflit avec des interventions de l’aviation

française pour frapper les bases du FLN en Tunisie ; la condamnation internationale de la France amène

le pouvoir parisien à commencer à réfléchir sur un moyen de régler le sort de l’Algérie, réflexion qui

conduit au 13 mai 1958 et au retour de de Gaulle au pouvoir. Avec de Gaulle, une nouvelle phase de la

guerre s’ouvre qui va voir peu à peu s’imposer l’idée d’un abandon de la lutte. Si l’armée continue à agir,

de Gaulle propose dès octobre 1958 une « paix des braves », puis évoque en 1959 l’autodétermination

de l’Algérie (c’est-à-dire la possibilité pour les Algériens de choisir leur destin). Il doit alors faire face à

l’opposition des Français d’Algérie (« semaine des barricades » en janvier 1960), de l’armée (« putsch

des généraux ») en avril 1961 et d’une organisation terroriste, l’OAS (Organisation Armée Secrète) qui

commet elle aussi des attentats (en Algérie comme en France) contre les partisans d’une Algérie

indépendante. Des négociations secrètes s’établissent avec le FLN qui débouchent sur la conclusion des

accords d’Evian (18 mars 1962) et d’un cessez-le-feu (19 mars). Les Français acceptent ces accords en

avril puis les habitants d’Algérie le 1er juillet. Le 3 juillet, l’Algérie proclame son indépendance.

3) un conflit toujours sensible 50 ans après

La guerre d’Algérie demeure un conflit très sensible dans l’opinion publique en France. Cela est

dû à la dureté des affrontements, aux nombreux attentats mais surtout à la violence du déracinement

des Pieds-Noirs qui à partir de 1961 et surtout après les accords d’Evian traversèrent la Méditerranée

pour s’installer en France (800 000 personnes). Pour eux et pour leur famille, la France les a abandonnés

et a accepté d’effacer tout ce que leurs ancêtres avaient réalisé en Algérie. Leur installation en France

s’est faite dans des conditions dramatiques (rien n’était prêt pour les accueillir) qui ont accru ce

ressentiment (voir exemple de la petite ville de Carnoux-en-Provence, page suivante) et n’a donné

aucun nom d’homme politique à ses rues). Ce groupe a acquis un poids politique considérable dans tout

le sud-est de la France ce qui explique que la proposition d’obliger les programmes scolaires à vanter les

bienfaits de la colonisation ait émané de députés de cette région). A ce drame des rapatriés s’ajoute

celui – longtemps oublié - des harkis, ces combattants musulmans aux côtés des Français qui ont été

massacrés en Algérie et non reconnus en France.

La question du bilan est aujourd’hui encore au cœur du conflit des mémoires. Les Algériens

parlent ainsi d’un million et demi de martyrs. Lorsque le pouvoir algérien actuel veut ressouder son

peuple, il réactive le souvenir de cette guerre de libération. Les historiens sérieux estiment à partir des

archives que la guerre a fait 30 000 victimes françaises et 300 000 algériennes (cependant une partie des

victimes algériennes ont été faites dans des affrontements entre groupes rivaux ou des épurations

internes au FLN).

La guerre d’Algérie illustre la complexité de la décolonisation des colonies de peuplement. Tout

comme pour la décolonisation des Indes, on constate que la décolonisation se traduit par d’importantes

difficultés postérieures. Même dans le cas de transitions effectuées sans véritable violence, comme pour

l’Afrique noire française, décoloniser apparaît comme un acte difficile qui n’efface pas totalement les

problèmes générés par la période de colonisation.

1

/

3

100%