Mini-revue Apport des modèles animaux d`inflammation intestinale

Mini-revue

Apport des modèles animaux

d’inflammation intestinale

dans les maladies

inflammatoires chroniques

de l’intestin

Stéphane Nancey

1,2

, Fériel Hacini

2

, Pierre-Yves Durand

2

,

Nadège Milhau

2

, Dominique Kaiserlian

2

, Bernard Flourié

1

1

Service d’Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud, 69495 Pierre-Bénite

2

Inserm U851, IFR 128 Biosciences Lyon-Gerland, 21 avenue Tony Garnier,

69365 Lyon Cedex 7

De nombreux modèles animaux d’inflammation intestinale ont été

développés ces vingt dernières années. Leur nombre et la diversité

des mécanismes à l’origine d’une inflammation intestinale illustrent

la complexité du système immunitaire associé à l’intestin et de ses

facteurs de régulation. Tous ces modèles ont permis d’améliorer nos

connaissances sur l’immunité et les interactions entre la flore et

l’hôte dans des conditions normales et inflammatoires. La compré-

hension de la pathogénie des maladies inflammatoires chroniques

de l’intestin (MICI) chez l’homme a largement bénéficié de toutes

ces avancées. Les modèles animaux permettent aussi d’identifier de

nouvelles cibles thérapeutiques et constituent des outils indispensa-

bles pour tester l’efficacité et la toxicité de thérapeutiques anti-

inflammatoires et immuno-modulatrices innovantes.

Mots clés : colite expérimentale, modèle animal, haptène, MICI, inflammation

intestinale, cytokine

La détection de l’inflammation et des lésions intestinales et la

quantification de leur sévérité sont appréciées à l’aide de différents

critères. Les plus classiques sont la mortalité, l’importance de la

perte de poids de l’animal, la longueur du côlon qui se rétracte en cas de

colite sévère, son poids et son aspect macroscopique, l’intensité des

lésions histologiques (érosions, ulcérations, œdèmes, intensité de l’infiltrat

inflammatoire) et l’élévation de marqueurs biochimiques corrélés à

l’importance de l’infiltrat à polynucléaires neutrophiles dans l’intestin

comme l’activité myéloperoxydase (MPO), la lactoferrine, la calprotectine

fécale. Enfin, la quantification des cytokines proinflammatoires (TNFa,

interleukine (IL)-1b) dans l’intestin permet d’apprécier globalement l’inten-

sité de la réaction inflammatoire. Récemment, des progrès technologiques

de miniaturisation ont permis la visualisation dans le côlon de l’animal de

lésions macroscopiques à l’aide de mini-endoscopes adaptés.

Hépato-Gastro, vol. 15, n°1, janvier-février 2008

Tirés à part : S. Nancey

33

doi: 10.1684/hpg.2008.0182

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Mécanismes lésionnels

et modèles animaux

Même si de nombreuses espèces animales sont concer-

nées, la majorité des modèles d’inflammation intesti-

nale ont été développés chez la souris en raison de la

disponibilité, du coût, de la maniabilité de ces modèles

et des nombreux outils disponibles dans cette espèce

(invalidation ou surexpression de gènes par exemple).

Nous nous limiterons dans cette mini-revue aux princi-

paux modèles murins. Dans la plupart de ces modèles,

l’inflammation intestinale affecte exclusivement le

côlon, plus rarement l’iléon, parfois les deux.

On distingue classiquement les modèles d’inflamma-

tion spontanée et les modèles d’inflammation induite.

Les modèles d’inflammation intestinale

spontanée

Ceux-ci regroupent essentiellement les souris mutantes

(souches SAMP1/Yit, C3H/HeJ) et les souris généti-

quement modifiées chez lesquelles la colite survient

dans des conditions de surexpression d’un gène (souris

transgénique « knock-in ») impliqué dans l’inflamma-

tion (souris IL-7 transgénique ou TNF

DARE

par exemple).

Une colite peut aussi être observée chez des animaux

invalidés pour un gène (souris « knock-out ») affectant :

la fonction du lymphocyte T (souris déficiente pour la

molécule de classe II du complexe majeur d’histocom-

patibilité (CMH) ou déficiente pour le récepteur T des

lymphocytes), une cytokine anti-inflammatoire (IL-10

-/-

,

TGFb

-/-

) ou certains constituants nécessaires au main-

tien de l’intégrité de la barrière intestinale (souris

dominant négative pour la protéine de jonction inter-

cellulaire N-cadhérine qui remplace la E-cadhérine)

[1].

La souris mutante SAMP1/Yit est un modèle intéressant

à plusieurs titres : elle dérive d’une souris appelée AKR

(60-70 % d’homologies de séquences) et a été déve-

loppée initialement comme un modèle de vieillissement

accéléré. Cette souris mutante présente progressive-

ment autour de 15 semaines d’âge une iléite sponta-

née, parfois associée à une colite proximale [2]. Les

lésions inflammatoires intestinales présentent des simi-

litudes anatomocliniques importantes avec celles

observées dans la maladie de Crohn (MC) puisque

l’atteinte est transmurale, segmentaire et affecte électi-

Lumière intestinale

Mécanisme toxique

Inflammation

lésions

Recrutement

secondaire

Lymphocytes

Macrophages

Polynucléaires

Sang

Immunisation Colite

Révélation

Mécanisme d’hypersensibilité

retardée colique

DSS

Ganglions mésentériques

Antigène

Inflammation, lésions

Lumière intestinale

B

A

Flore

Cellule

dendritique

Cellule

épithéliale

intestinale

Cellule

dendritique

Infiltrat

Inflammatoire

1

2

LT

LT

3

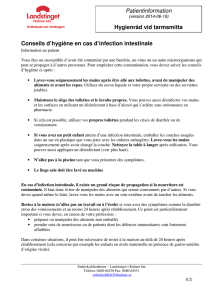

Figure 1.Colite induite par un mécanisme toxique (A) ou colite « immunologique » induite par une hypersensibilité retardée colique aux

haptènes (1) phase d’immunisation : l’haptène est pris en charge par les CPA qui migrent et le présentent aux LT naïfs dans les ganglions ; 2)

phase de révélation : les LT effecteurs migrent dans le côlon lors du second contact avec l’antigène et initient l’inflammation et les lésions de

l’épithélium intestinal ; 3) recrutement secondaire de cellules inflammatoires qui amplifient et perpétuent la maladie).

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 15, n°1, janvier-février 2008

34

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

vement la région iléo-cæcale. Parfois, la présence de

granulomes épithélioïdes, caractéristiques de la MC, a

été décrite. De plus, des lésions fistulisantes anales ont

aussi été récemment mises en évidence dans ce modèle

animal qui est celui qui présente le plus grand nombre

de similitudes avec la MC.

Les modèles d’inflammation intestinale

induite

• Les modèles « toxiques »

Une colite peut être déclenchée par l’administration

d’un composé chimique toxique qui lèse la paroi intes-

tinale. Plusieurs voies d’administration du toxique sont

décrites, notamment le lavement (éthanol concentré,

acide acétique ou formaline) et la prise orale (sulfate

de dextrane sodique (DSS) dans l’eau de boisson). La

colite de mécanisme « toxique » apparaît rapidement

après l’administration du composé et conduit à des

lésions souvent sévères par altération de la barrière

intestinale qui met en contact la flore et l’immunité

intestinale sous-jacente. L’activation du système immu-

nitaire intestinal et le recrutement dans l’intestin de

cellules inflammatoires concourent à entretenir l’inflam-

mation et les lésions intestinales [1] (figure 1). Ces

modèles ont ainsi démontré l’importance de l’intégrité

de la barrière intestinale dans le maintien de l’homéos-

tasie intestinale.

• Les modèles « immunologiques »

Ces modèles reposent sur l’utilisation de molécules

chimiques de faible poids moléculaire non immunogè-

nes par elles-mêmes, appelées haptènes, comme

l’acide 2,4,6 trinitrobenzène sulfonique (TNBS) ou

l’acide 2,4 dinitrobenzène sulfonique (DNBS). L’admi-

nistration d’une faible dose non toxique d’un haptène

dans le côlon entraîne la formation d’un complexe

entre l’haptène et certains acides aminés constituant

des protéines du contenu et des parois coliques (par

exemple les résidus lysines qui forment ainsi un com-

plexe ayant des propriétés antigéniques) à l’origine de

l’induction d’une réponse immunitaire. Cette réponse,

localisée dans les ganglions mésentériques, se carac-

térise par l’activation, l’expansion et la différenciation

de lymphocytes T (LT) spécifiques d’antigène en cellules

effectrices et est complètement asymptomatique (phase

de sensibilisation). L’inflammation colique survient lors

d’un second contact de la muqueuse colique avec

l’haptène (phase de révélation) et résulte du recrute-

ment des LT effecteurs dans l’intestin. Ces effecteurs

spécifiques de l’antigène initient la réaction inflamma-

toire et les lésions intestinales qui sont amplifiées et

perpétuées par le recrutement d’autres cellules inflam-

matoires non spécifiques (macrophages, polynucléai-

res, lymphocytes, mastocytes).

Le mécanisme impliqué dans ces modèles « immunolo-

giques » est une hypersensibilité retardée (HSR type IV)

colique médiée par les LT CD4

+

ou LT CD8

+

spécifiques,

cytotoxiques et produisant des cytokines (figure 1)

. Ces

modèles s’accompagnent d’une inflammation récidi-

vante de l’intestin ; ceci supporte l’hypothèse qu’un

composant du contenu intestinal est à l’origine des

poussées récurrentes observées au cours des MICI.

• Les modèles de transfert

à des souris immunodéprimées

Le dernier modèle largement utilisé est représenté par

le transfert d’une population particulière de LT CD4

+

dits « naïfs », exprimant les molécules CD45RB

hi

, à des

animaux immunodéprimés (souris Nude ou RAG

-/-

dépourvues de LT ou SCID pour severe combined

immunocompromised deficiency dépourvues de LT et

de lymphocytes B). Ces animaux reconstitués avec

cette sous-population lymphocytaire T particulière

développent progressivement un infiltrat inflammatoire

puis des lésions coliques qui surviennent dans les

3-10 semaines suivant le transfert [3]. Ce modèle a

permis d’identifier, chez la souris, une sous-population

de LT CD4

+

« mémoires » (exprimant la molécule

CD45RB

low

) ayant des propriétés régulatrices. Le

co-transfert de ces LT et des LTCD4

+

naïfs CD45RB

hi

aux

animaux immunodéprimés prévient ainsi le développe-

ment de la colite [4]. Ces expériences ont aussi permis

de mettre en évidence le rôle du TGFbet d’une molé-

Abréviations :

CPA :cellule présentatrice d’antigène ;

CEACAM-1 :carcinoembryonnic antigen-related cell adhesion

molecule -1 ;

CARD15 :caspase activation and recruitment domain ;

CCR-9 :récepteur de chimiokine 9 ;

CMH :complexe majeur d’histocompatibilité ;

CPA :cellule présentatrice d’antigène ;

CTLA4 :cytotoxic T lymphocyte associated molecule-4 ;

DSS :sulfate de dextrane sodique ;

DNBS :dinitrobenzène sullfonate ;

HSR :hypersensibilité retardée colique ;

IL- :interleukine ;

IFNc:interféron c;

LT :lymphocytes T ;

MAPK :protéine kinase activée par les mitogènes ;

MC :maladie de Crohn ;

MICI :maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ;

MPO :myelloperoxydase ;

NFjB:nuclear factor jB;

NKT :natural killer T cells ;

NOD2 :nucleotide-binding oligomerization domain ;

PPARc:récepteur activé des proliférateurs des peroxisomes ;

RAG :recombinase activating gene ;

RCH :rectocolite hémorragique ;

SCID :severe combined immunodeficiency ;

TcR :récepteur T du lymphocyte ;

Th :T helper ;

TGFb:transforming growth factor b;

TNBS :trinitrobenzène sulfonate ;

TNFa:tumor necrosis factor

␣

.

Hépato-Gastro, vol. 15, n°1, janvier-février 2008 35

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

cule de co-stimulation (CTLA-4) dans la régulation de

l’inflammation [5]. Néanmoins, les conséquences de

l’expansion clonale des LT transférés chez un receveur

immunologiquement « vide » constituent une limite

significative du modèle.

Une synthèse non exhaustive des principaux modèles

d’inflammation intestinale chez la souris est proposée

dans le tableau 1. La cinétique du développement de

la colite est variable selon les modèles de colite, de

quelques heures pour les inducteurs toxiques à plu-

sieurs semaines chez les animaux génétiquement mani-

pulés. Tous ces modèles ont permis d’étayer le concept

que l’inflammation intestinale pouvait résulter d’un

déséquilibre entre le pool des cellules effectrices et des

cellules régulatrices avec soit un excès d’effecteurs

(comme dans le modèle aux haptènes), soit un défaut

de régulateurs (comme dans le modèle de transfert à

des souris immunodéprimées) (figure 2).

Colites expérimentales,

sécrétion de cytokines

et voie de signalisation NFjB

Deux populations de LT CD4

+

ayant des propriétés

fonctionnelles de sécrétion de cytokines différentes ont

été décrites chez la souris : les T helper 1 (Th1) et les

Th2. Les lymphocytes Th1 activés produisent préféren-

tiellement de l’IL-2, de l’IFNcet du TNFatandis que les

Th2 produisent de l’IL-4, de l’IL-5 et de l’IL-13. La

majorité des modèles animaux d’inflammation intesti-

nale spontanée ou induite sont associés à un micro-

environnement riche en IL-12 et caractérisés par un

profil Th1 (figure 3). Les caractéristiques anatomo-

cliniques de ces modèles animaux Th1 se rapprochent

de la MC. Dans ces modèles, l’intensité de l’inflamma-

tion intestinale est réduite par l’utilisation d’un traite-

ment par anticorps anti-IL-12, anti-IFNcet anti-TNFa

mais aussi par l’administration d’IL-10 ou d’IL-4.

D’autres modèles, moins nombreux, sont plutôt Th2 en

raison de la mise en évidence de concentrations éle-

vées d’IL-4, d’IL-5 ou d’IL-13 dans l’intestin (souris

déficiente pour l’IL-2 ou pour la chaîne adu TcR, souris

transgénique pour l’IL-5, colite à l’oxazolone). Ces

modèles de colite, qui reproduisent plutôt l’atteinte

inflammatoire superficielle observée dans la rectocolite

hémorragique, sont améliorés par l’administration

d’anticorps anti-IL-4 (figure 3) [6]. Cette polarisation

fonctionnelle des LT helper 1 et 2 est contrôlée par

certains lymphocytes T régulateurs, dits « Th3 » qui

expriment fortement le marqueur de surface CD25, le

facteur de transcription intracytoplasmique FoxP3 et

produisent en grande quantité les cytokines immuno-

modulatrices IL-10 et/ou TGFb.

Cette dichotomie Th

1

/Th

2

est actuellement nuancée

dans les modèles animaux et chez l’homme puisque

des formes de passage d’un profil à l’autre sont possi-

bles au cours de l’évolution de la maladie. De plus, une

nouvelle famille de lymphocytes T, appelés Th17, a

récemment été identifiée au sein du système immuni-

taire intestinal [7]. Cette population Th17, induite par

l’IL-6 et le TGFbdans la muqueuse intestinale, est

capable de produire de grande quantité d’IL-17 et

d’IL-6, cytokines qui semblent jouer un rôle crucial dans

l’inflammation intestinale [8].

Tableau 1.Principaux modèles murins d’inflammation intestinale.

Colite spontanée Colite induite

Souris

mutantes

Souris

transgéniques

Souris

invalidées

Administration

de toxiques

Haptènes

(HSR)

Transfert à receveurs

immunodéprimés

SAMP1/Yit

C3H/HeJBir

STAT 4

IL-7

IL-12

TNF

DARE

Fonction lymphocyte T

TcRab

−/−

CMH classe II

−/−

Gai2

−/−

Cytokines

IL-10

−/−

IL-2

−/−

IL-2R

−/−

TGFb

−/−

CRFB4

−/−

Barrière intestinale

MDR

1−/−

Trefoil peptide

−/−

N-cadhérine

(dominant négatif)

Voie

intestinale

Formaline

Esters de

phorbols

Capsaïcine

Polysaccharides

sulfatés

Voie orale

Dextrane sodium

sulfate

Indométhacine

Carageenan

Injection

colique

Peptidoglycanes

DNBS

TNBS

Oxazolone

Scid

Nude

RAG

−/−

Lymphocytes T

CD4

+

CD45

+

RB

hi

(naïfs)

Moëlle osseuse

→Tge26

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 15, n°1, janvier-février 2008

36

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Les modèles animaux ont aussi mis en évidence l’impli-

cation de différentes voies de signalisation intracellu-

laire dans la réaction inflammatoire intestinale, comme

les voies du NFjB ou des MAPkinases. Récemment, un

nouveau modèle de colite survenant chez des souris

invalidées pour un facteur d’activation de la voie NFjB

au niveau de l’intestin (souris NEMO) a été décrit. Ces

données suggèrent que cette voie de transduction,

jusque là considérée comme exclusivement proinflam-

matoire, participe au maintien de l’homéostasie intes-

tinale et au contrôle de l’inflammation locale [9].

L’étude des modèles animaux d’inflammation intesti-

nale a ainsi contribué à disséquer les mécanismes

immunologiques cellulaires mais aussi moléculaires

(voies de signalisation, réseaux de cytokines) impli-

qués dans la réaction inflammatoire intestinale au

cours des MICI.

Apport des modèles animaux

dans la compréhension des rapports

flore intestinale et inflammation

L’ensemble des modèles animaux a contribué à mon-

trer le rôle indispensable de la flore dans le dévelop-

pement de l’inflammation intestinale (figure 4). Ainsi,

l’atteinte inflammatoire intestinale prédomine dans la

majorité des modèles au niveau du côlon, site où la

flore intestinale est la plus abondante. De plus, la flore

intestinale est indispensable au développement de

l’inflammation intestinale puisqu’aucune inflammation

ou une inflammation intestinale réduite est observée

dans la quasi-totalité des modèles lorsque les animaux

sont élevés dans des conditions stériles (Germ-free).

L’inflammation intestinale apparaît secondairement ou

s’aggrave chez ces animaux lorsqu’ils sont exposés à

un environnement conventionnel. Dans le modèle de la

colite spontanée chez la souris C3H/HeJBir, la tolé-

rance immunitaire à la flore est anormale. En effet, la

stimulation des lymphocytes T isolés du côlon de cette

souris par un lysat de sa propre flore bactérienne

fécale active anormalement ces cellules avec produc-

tion de cytokines Th1[10].

L’injection transmurale dans la paroi colique de com-

posants bactériens (peptidoglycanes), reconnus par les

récepteurs NOD2/CARD15, est responsable d’une

colite granulomateuse chez le rat Lewis, suggérant qu’il

n’existe pas de spécificité bactérienne de la flore pour

induire l’inflammation intestinale. Néanmoins, la capa-

Cellules

régulatrices

Homéostasie intestinale

Cellules

effectrices

Th1 Th2

Cellules

régulatrices

Tr1 Th3

Cellules

régulatrices

Cellules

effectrices

Cellules

effectrices

InflammationInflammation

Excès

d’effecteurs

Défaut

de régulateurs

Homéostasie

intestinale

Figure 2.L’inflammation intestinale peut être consécutive à un excès de cellules effectrices ou à un déficit relatif de cellules régulatrices.

Hépato-Gastro, vol. 15, n°1, janvier-février 2008 37

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%