Les hépatites virales

Les hépatites virales

Tiré du site : http://www.pasteur.fr

Sommaire

1 Hépatite B ......................................................................................................................................... 2

1.1 Epidémiologie...........................................................................................................................2

1.2 Transmission.............................................................................................................................3

1.3 La maladie.................................................................................................................................3

1.4 Le traitement.............................................................................................................................3

1.5 Le vaccin...................................................................................................................................3

1.6 A l'Institut Pasteur.....................................................................................................................4

2 Hépatite C ......................................................................................................................................... 4

2.1 Epidémiologie...........................................................................................................................4

2.2 Transmission.............................................................................................................................4

2.3 Le traitement.............................................................................................................................5

2.4 Vaccin........................................................................................................................................6

2.5 A l'Institut Pasteur.....................................................................................................................6

1

Une hépatite est une inflammation du foie causée soit par des substances toxiques, soit - et

c'est la majorité des cas - par des virus.

A ce jour, cinq virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été

identifiés. Ces virus, désignés par les lettres A, B, C, D (ou delta), et E, diffèrent par leur mode

de transmission (féco-orale pour les virus A et E ; parentérale pour les virus B et C) et leur

agressivité. Alors que les virus des hépatites A et B ont été identifiés dans les années 1960-

1970, les virus des hépatites C et E, antérieurement désignés sous le nom d'hépatites "non A-

non B" ont été identifiés plus récemment, en 1989-1990.

Dès que les virus atteignent le foie, ils pénètrent dans ses cellules, les hépatocytes, et s'y

multiplient. Le système immunitaire qui assure les défenses de l'organisme détruit alors les

cellules infectées, ce qui provoque l'inflammation du foie. Des symptômes caractéristiques de

l'inflammation aiguë du foie sont éventuellement observés lors de la contamination par ces

virus et peuvent durer plusieurs semaines : jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse ou

ictère), urines foncées, selles décolorées, fatigue extrême, nausées, vomissements et douleurs

abdominales. Il est impossible de distinguer les différentes formes d'hépatites sur la base des

symptômes de la phase aiguë de la maladie.

Au contraire des virus de l'hépatite A et de l'hépatite E, les virus de l'hépatite B et de l'hépatite

C peuvent conduire à un état de portage chronique, signifiant que le sujet ne se débarrasse

pas du virus et peut développer de nombreuses années plus tard les complications graves

d'une hépatite chronique : cirrhose et cancer du foie.

1 Hépatite B

L’hépatite B est l’une des principales

maladies humaines : on estime à 2

milliards le nombre de personnes ayant

été infectées par le virus, dont plus de 370

millions sont des porteurs chroniques et

peuvent transmettre le virus pendant des

années. Les porteurs chroniques sont

exposés à un risque élevé de décès par

cirrhose du foie ou cancer du foie,

maladies qui font environ un million de

morts chaque année.

1.1 Epidémiologie

Dans la plupart des pays en développement (en Afrique subsaharienne, dans une grande partie

de l’Asie et dans le Pacifique), les porteurs chroniques représentent 8% à 15 % de la

population. Dans ces régions, le cancer du foie causé par l’hépatite B figure parmi les trois

premières causes de décès par cancer chez l'homme. L’Amazonie et le sud de l’Europe

orientale et centrale sont également très touchés. Au Moyen-Orient et dans le sous-continent

indien, les porteurs chroniques représentent 5% environ de la population. L’infection est moins

courante en Europe occidentale et en Amérique du Nord, où les porteurs chroniques

représentent moins de 1% de la population. En France, on estime qu’environ 300 000

2

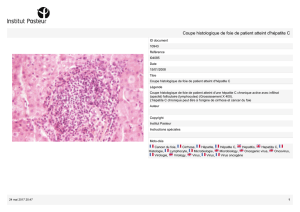

Illustration 1: Micrographie du virus de l'hépatite B

personnes seraient des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B (VHB), dont 9% seraient

également co-infectées par le VIH.

1.2 Transmission

Le virus de l'hépatite B se transmet par tous les liquides et sécrétions biologiques, le plus

souvent par contact sexuel et par le sang. L'hépatite B est considérée comme une maladie

infectieuse extrêmement contagieuse : le virus de l'hépatite B est 50 à 100 fois plus infectieux

que celui du SIDA. Les principales voies de transmission sont les contacts sexuels, les

injections (toxicomanie) et transfusions à risques, la transmission de la mère à l'enfant à

l'accouchement et le contact étroit avec une personne infectée. Statistiquement dans le

monde, les modes de transmission les plus fréquents sont de la mère à l'enfant, entre enfants

d'une même famille et par réutilisation de seringues et d'aiguilles non stérilisées.

Dans de nombreux pays en développement, la quasi totalité des enfants sont infectés par le

virus. Le virus ne peut être transmis par l'eau ou les aliments contaminés, ni par simple

contact sur les lieux de travail.

1.3 La maladie

L'hépatite B aiguë est souvent asymptomatique, ou provoque des symptômes évoquant une

grippe (perte d'appétit et troubles digestifs, nausées, vomissements, fatigue, fièvre). Une

personne infectée sur trois présente les symptômes caractéristiques d'une inflammation aiguë

du foie (jaunisse ou ictère, urines foncées, selles décolorées). La période d'incubation de

l'hépatite B varie de 45 à 180 jours,avec une moyenne située entre 60 et 90 jours.

Il est important de souligner que chez près d'une personne sur dix, et encore plus

fréquemment chez le nourrisson et l'enfant en bas âge, l'hépatite B aiguë ne guérit pas et

devient une infection chronique. La plupart de ces porteurs chroniques n'ont pas de

symptômes apparents bien que leur foie présente des signes d'inflammation et qu'ils restent

susceptibles de contaminer leur entourage.

1.4 Le traitement

Il n’existe pas de médicament permettant de traiter une hépatite aiguë pour améliorer les

chances de guérison. L’efficacité des produits dits hépatoprotecteurs (protégeant le foie) n’est

pas démontrée. La personne infectée doit attendre que le système de défense de son

organisme vienne naturellement à bout des virus. Aussi longtemps que la guérison n’est pas

intervenue, les liquides et sécrétions naturelles du corps - sang, sperme, sécrétions vaginales,

salive - restent contagieux. Une fois l’hépatite guérie, le foie retrouve un état normal et le

patient est alors protégé toute sa vie contre cette maladie.

L’hépatite B chronique est traitée chez certains par l’Interféron-alpha et par des médicaments

anti-viraux spécifiques comme la Lamivudine, l’Adefovir ou l'Entecavir, mais il s’agit de

traitements dont le coût se chiffre en milliers de dollars auxquels les malades des pays en

développement ne peuvent accéder. De plus, des virus résistants se développent fréquemment

lors de ces traitements. En cas de cirrhose, une greffe du foie peut être pratiquée.

1.5 Le vaccin

En raison de la faible efficacité des traitements, la vaccination contre l’hépatite B est la

principale mesure fiable et importante pour se protéger de cette maladie. Depuis 1981, on

dispose de vaccins anti-hépatite B très efficace, dont un mis au point à l’Institut Pasteur

(GenHevac B). Trois injections de ce vaccin confèrent à 98% des personnes vaccinées une

protection contre une infection par le virus de l’hépatite B. Chez 90% des personnes vaccinées,

cette protection dure au moins 10 ans, probablement même toute la vie. Ce vaccin de surcroît

prévient la survenue des graves complications que sont les hépatites aiguës fulminantes, les

cirrhoses, et les cancers du foie.

3

1.6 A l'Institut Pasteur

Le laboratoire de Pathogenèse des virus de l’hépatite B (Institut Pasteur/Inserm 845), dirigé

par Marie-Louise Michel, étudie la réponse immunitaire aux différentes protéines du virus chez

des sujets infectés. Les chercheurs ont conçu un candidat-vaccin thérapeutique pour les

porteurs chroniques du virus, actuellement en cours d’essai clinique sous l’égide de l’ANRS

(phase II, vaccin ADN combiné aux anti-viraux). Un autre axe de recherche de l'équipe porte

sur les mécanismes d'inflammation et de régénération du foie dans des modèles animaux.

Muriel Vray, au sein de l’Unité d’Épidémiologie des Maladies Émergentes, coordonne une étude

sur la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans au Sénégal et en République

Centrafricaine.

2 Hépatite C

Le virus de l’hépatite C (VHC) a été identifié en 1989

comme l’agent majeur des hépatites post-transfusionnelles

antérieurement désignées sous le nom "d’hépatites non-A,

non-B".

Le virus de l’hépatite C est classé dans un genre à part

(hepacivirus) au sein de la grande famille des Flaviviridae,

qui comprend également de nombreux autres virus

importants sur le plan médical ou vétérinaire, comme par

exemple le virus de la fièvre jaune, celui de la dengue, du

Nil occidental (genre flavivirus) , ou encore le virus de la

diarrhée bovine (genre pestivirus). L'homme et le

chimpanzé sont apparemment les seules espèces sensibles

à l'infection par le virus de l'hépatite C.

Lors de la réplication du génome viral, des erreurs sont fréquentes et conduisent à la

circulation d'un grand nombre d'espèces moléculaires virales dans la population humaine. On

regroupe les variants viraux identifiés à ce jour en 7 génotypes qui présentent des

susceptibilités variables aux traitements.

2.1 Epidémiologie

Les données épidémiologiques actuelles permettent d’évaluer à environ 130 à 170 millions le

nombre de porteurs chroniques du virus de l’hépatite C dans le monde, avec une

séroprévalence moyenne d’environ 2,2 %. Cette prévalence est variable selon les pays : très

faible en Europe du Nord, plus élevée en Asie du Sud-est et en Afrique, atteignant plus de 20%

en Egypte.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) évalue à près de 350 000 le nombre des décès

annuels consécutifs aux infections par le virus de l'hépatite C. En France, on estime à environ

400 000 le nombre de personnes séropositives pour le VHC dont 65% en infection chronique,

et à 4 000 le nombre de nouveaux cas d’infection par an. On estime que 24% des patients

infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont également infectés par le VHC.

L'évolution silencieuse de la maladie et la fréquence élevée d'établissement d'infections

chroniques expliquent l'existence d'un grand réservoir de sujets infectés.

2.2 Transmission

Le virus de l'hépatite C se transmet principalement par voie sanguine (transfusion, utilisation

de drogues par voie intraveineuse, transplantation d’organes).

La transmission par voie transfusionnelle a été la plus répandue avant l’introduction du

4

Illustration 2: Micrographie du

virus de l'hépatite C

dépistage systématique des dons du sang en 1991 dans les pays développés, où elle est

désormais maîtrisée. On estime que les injections à risque (notamment de drogues),

pratiquées avec du matériel non stérile, ou la transfusion de produits sanguins contaminés

sont chaque année à l’origine de 2 millions de nouvelles infections par le virus de l’hépatite C

dans le monde.

Le risque de transmission materno-fœtal du VHC est de l'ordre de 5% si le VHC est détectable

dans le sang de la mère au moment de la naissance. Bien que la transmission par voie sexuelle

soit controversée, elle n’a jamais été exclue. Les co-infections VHC / VIH sont un problème

croissant dans les pays où l’épidémie d’infection par le VIH est concentrée et chez les

consommateurs de drogues injectables. I

Il est à noter que dans environ 10% des cas d’hépatite C, aucun facteur de risque n’est

retrouvé et on regroupe ces cas sous le terme d’« hépatites sporadiques ».

La maladie

L’hépatite C aiguë survient après une période d'incubation moyenne de 6 à 10 semaines. Elle

est majoritairement asymptomatique. Lorsqu’elle est symptomatique, les symptômes sont

semblables à ceux observés au cours d'autres hépatites virales (fatigue, nausées, douleurs

suivies par l'apparition d'urines foncées et d'un ictère). A ce stade, l’état général du foie, que

l’on peut estimer en mesurant la concentration des transaminases dans le sang, est peu

affecté. Dans de rares cas, l’infection par le VHC peut déclencher un dysfonctionnement grave

du foie (hépatite fulminante).

La guérison est affirmée par l’absence de détection du virus dans le sang au-delà de 6 mois

après l’infection aiguë et la présence d’anticorps anti-VHC. Il est admis que seuls 15 à 35%

des hépatites C aiguës, symptomatiques ou non, vont évoluer vers une guérison, alors que 65

à 85% des patients infectés vont développer une infection chronique. Celle-ci peut conduire à

une dégradation progressive du foie, conduisant à une cirrhose. En Europe et en Amérique du

Nord, le risque d’une telle évolution est évalué à 20%, 10 à 20 ans après l’infection, et serait

plus élevé au Japon. Trois facteurs principaux participent au risque de cirrhose : la durée de

l’infection virale chronique, l’âge au moment de la contamination, et l’association d’une

consommation importante d’alcool. A partir du stade de cirrhose du foie, il existe un risque

important de progression vers un carcinome hépatocellulaire (CHC), avec un taux de 1 à 4%

par an. L’état de cirrhose liée à l'hépatite C représente une indication majeure de

transplantation hépatique. Le développement de thérapies efficaces anti-VHC, actuellement en

cours, permettra d’inhiber la réinfection du greffon sain par le VHC du patient, et donc

d’augmenter la survie globale des transplantés pour cirrhose C (actuellement de l’ordre de

70% à 5 ans post-transplantation).

2.3 Le traitement

Le traitement actuel associe l’administration d’interféron-alpha pégylé et de ribavirine. Ce

traitement, dont les effets secondaires peuvent être importants, n'est pas préconisé dans la

phase aiguë de la maladie, qui aboutit généralement à une guérison spontanée, mais

seulement dans 15 à 30 % des cas. Le traitement est administré dans le cas d’infections

chroniques lorsque la fibrose hépatique devient importante. La durée du traitement (6 à 12

mois) dépend de plusieurs facteurs, dont la nature du génotype viral. Le succès du traitement

est déclaré quand la virémie (dosage du virus dans le sang) reste indétectable et les

transaminases durablement normalisées pendant au moins 6 mois après l’arrêt du traitement

(réponse virologique soutenue). L’efficacité globale du traitement atteint 80% dans les cas

d'infection par les génotypes 2 ou 3, mais est d'environ 45% dans les cas d'infection par les

virus les plus résistants au traitement (génotype 1).

De nouvelles approches thérapeutiques ciblant spécifiquement le virus ont été développées au

cours des dernières années, grâce à une meilleure connaissance de la structure et de la

fonction des protéines virales. Ainsi, des essais cliniques récents associant l’interféron-alpha et

la ribavirine à différentes petites molécules synthétisées chimiquement et destinées à bloquer

spécifiquement une des enzymes du virus (notamment la protéase majeure) ont montré une

5

6

6

1

/

6

100%