Première partie

Première partie

Introduction ………………………………………………………………………

1

Historique …………………………………………………………………………

3

Bactériologie……………………………………………………………………… 5

I. Structure antigénique …………………………………………………… 6

II. Immunopathologie ……………………………………………………… 6

Epidémiologie …………………………………………………………………… 8

I. la syphilis précoce …………………………………………………………

8

II. la neurosyphilis ……………………………………………………………

9

Aspects cliniques ……………………………………………………………… 11

I. neurosyphilis asymptomatique …………………………………………

11

II. Les méningites syphilitiques …………………………………………… 11

III. La méningo-encéphalite chronique ou paralysie générale ……… 13

IV. La méningo-vascularite d’origine syphilitique……………………… 15

V. la striatite syphilitique …………………………………………………… 16

VI. L’atteinte cérébelleuse ……………………………………………………

17

VII. Les gommes syphilitiques ……………………………………………… 17

VIII. Le tabès …………………………………………………………………… 18

IX. les myélites syphilitiques ……………………………………………… 20

X. La pseudosclérose latérale amyotrophique d’origine syphilitique

21

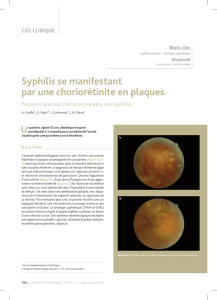

XI. Les manifestations ophtalmologiques ……………………………… 21

XII. Les névrites crâniennes ………………………………………………… 22

XIII. Neurosyphilis et VIH……………………………………………………… 22

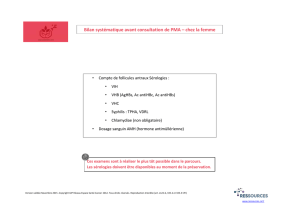

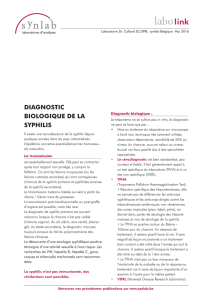

Diagnostic ………………………………………………………………………… 24

I. Données biologiques …………………………………………………… 24

II. Données radiologiques ………………………………………………… 30

Traitement ………………………………………………………………………… 33

Deuxième partie

Patients et méthodes ………………………………………………………

36

Observations …………………………………………………………………… 37

Résultats ………………………………………………………………………… 62

I. Données épidémiologiques …………………………………………… 62

II. Données cliniques ……………………………………………………… 63

III. Examens complémentaires …………………………………………… 66

IV. Traitement ………………………………………………………………… 72

V. Evolution …………………………………………………………………… 73

Discussion ………………………………………………………………………… 74

I. Données épidémiologiques ……………………………………………

74

II. Données cliniques ……………………………………………………… 77

III. Données paracliniques ………………………………………………… 87

1. la biologie ……………………………………………………………… 87

2. l’imagerie ……………………………………………………………… 89

IV Traitement ………………………………………………………………… 98

V Evolution …………………………………………………………………… 99

VI Prévention ………………………………………………………………… 102

Conclusion ……………………………………………………………………… 103

Résumés ……………………………………………………………………………

105

Bibliographie ……………………………………………………………………

109

1

Introduction

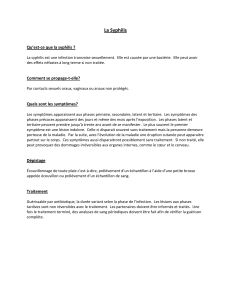

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible répondue dans le

monde entier, due à un spirochète le tréponème pale. La symptomatologie de la

syphilis a évolué au fil du temps, les symptômes étaient essentiellement cutanéo-

muqueux, puis progressivement d’autres localisations ont apparu surtout

cardiovasculaires et nerveuses.

Grâce à l’introduction de la pénicilline à partir de 1946, la fréquence de la

neurosyphilis a diminué parallèlement à celle de la syphilis primosecondaire.

Cependant à partir de 1985 plusieurs publications attirent l’attention sur la

recrudescence de la syphilis et de la neurosyphilis, qui reste un sujet d’actualité

surtout chez les malades positifs pour le VIH.

Toutefois la neurosyphilis continue à sévir au Maroc chez les sujets

séronégatifs pour le VIH. Ceci fait soulever un certain nombre d’interrogation quant

à l’étiopathogénie de la neurosyphilis dans notre pays.

Par ailleurs, dernièrement plusieurs auteurs ont insisté sur la modification de

la présentation clinique de la neurosyphilis. En effet on note une diminution des

formes parenchymateuses au profit des manifestations précoces telles que les

méningites et les méningovascularites. On Peut expliquer cela, d’une part par la co-

infection par le VIH et d’autre part, par un traitement insuffisant de la syphilis

primaire.

Le diagnostic positif, étant basé surtout sur les réactions sérologiques qui ont

connu des progrès considérables, permet l’instauration d’un traitement précoce,

celui-ci est le seul garant d’une guérison en cas de syphilis primosecondaire et d’un

bon pronostic en cas de neurosyphilis.

2

Le but de ce travail est une évaluation de l’aspect épidémiologique, clinique,

thérapeutique et évolutif de la neurosyphilis à travers une série de 19 cas colligés au

service de neurologie du CHU de Hassan II de Fès et de comparer nos données à

celles de la littérature.

3

Historique

La syphilis occupe une place importante dans la pathologie humaine, son

origine exacte est encore discutée de nos jours.

En fait cette maladie a été décrite pour la première fois, fin 1494, début 1495 en

Espagne ou elle aurait été introduite par Cristophe Colomb en 1493 ou par Antonio

de Torres en 1494 au retour du nouveau monde [1].

La syphilis a fait son apparition en 1495 après la prise de NAPLE par l’armée

française, puis elle va se disséminer rapidement dans toute l’Europe au gré de la

dispersion des mercenaires des armées françaises et espagnoles. Ainsi, la syphilis

était dénommée mal de Naples par les français et mal français par les italiens [1].

Aux XVI et XVII siècles, la syphilis est dénommée grande virole. La dénomination de

syphilis s’imposera à la fin du XVIII siècle par analogie au Berger Syphilus,

protagoniste d’un poème de Jérome Fracastor, médecin et philosophe italien.

La vérité historique pourrait être tout autre, puisque Hippocrate avait déjà fourni une

description précise de lésions génitales qui ne semblent pouvoir correspondre qu'au

chancre syphilitique. Plus tôt encore, des lésions osseuses syphilitiques ou

tréponématoses furent mises en évidence sur de nombreux squelettes

préhistoriques , y compris à l'époque du pléistocène (1,8 million d'années à

11 000 ans avant JC).

Au début la syphilis a été confondue avec les autres maladies vénériennes, elle

ne fut distinguée de la blennorragie et du chancre mou que grâce au travaux de

Rollet , Ricard et Fournier. C’est à partir de cette période que l’origine syphilitique

de certaines atteintes viscérales a été établie.

En 1822, Bayle décrivit la paralysie générale, en 1859 Duchenne de Boulogne

décrivit le tabès que Fournier a pu rattaché à la syphilis en 1875.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

1

/

122

100%