Traditions Sociologiques

Traditions Sociologiques

Le 18/07/2012

Plan du cours

I. Présentation académique de la sociologie dîtes « explicative » ou « l’objectivisme » et

critique de celle-ci. (Durkheim)

- La façon dont on présente classiquement ces auteurs

- Primauté du fait collectif sur le fait individuel

- Eléments biographiques et bibliographiques

1. Le Logos : Fonder une discipline scientifique autonome, à savoir la sociologie.

« Les règles de la méthode sociologique » et « le suicide »

a. Les faits sociaux

b. Doter la sociologie d’une méthode :

Considérer la société comme une réalité naturelle

Considérer les faits sociaux comme des choses

Se libérer des prénotions

2. La praxis : Mise en pratique de la théorie

« De la division du travail sociale » et « Les formes élémentaires de la vie religieuse »

- Durkheim veut participer à la fondation d’un nouveau système social. Le concept de

cohésion social ne se comprend que par cette volonté de refonder l’ordre sociale.

- La Cohésion sociale est pensée à deux processus.

Processus d’intégration sociale

Processus de régulation sociale

- Montrer comment une connexion d’individu peut construire une société.

3. Exemple de l’objectivisme Durkheimien : La Morphologie sociale

- Conception théorique typique de la fin du 20ème avec Mauss et Halbwachs

a. Définition de la morphologie sociale

b. Mauss : « L’essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux » et le fait social

total, don contre don.

4. Digression sur le structuralisme

Grande influence en France à la seconde moitié du 20ème qui va traverser plusieurs disciplines.

- Levy-Strauss

En conclusion, retour sur cette conception académique, questionnement sur les angles morts, en

particulier sur l’évolution de la pensée Durkheimienne.

1

II. Présentation académique de la sociologie dîtes « compréhensive » ou « subjectivisme » et

critique de celle-ci (Weber)

- Importance des faits individuels et des motivations individuelles dans la compréhension

du monde social dans la mesure où pour Weber, les individus agissent toujours par

rapport à des motivations. Ce que Bourdieu appellera « raison d’agir »

- Bibliographie et biographie

- Apports de Weber

1. La sociologie comme science de la culture

- Philosophie et pensée allemande : Héritage de Dilthey et de la philosophie allemande, la

critique de Hegel, « le relativisme culturel », la rupture avec les sciences de la nature et

« la fausse querelle des méthodes ».

2. La sociologie compréhensive en tant que telle

- Retour sur la notion du subjectivisme et importance du sens conférés par les acteurs

sociaux à leurs actions.

3. L’activité sociale

- Objet de la recherche de Weber, équivalent du fait social chez Durkheim.

- Les quatre déterminants de l’action sociale : Action rationnelle en valeur, en finalité,

affectuelle et traditionnelle.

- Domination, désenchantement de l’état et légitimité.

4. La sociologie « pure » ou « formelle » de Georges Zimmel

- Société et interaction : Action réciproque, relativisme et socialisation

- La société comme contenu et forme : Rapport en macrosociologie et microsociologie

- Conflit et antagonisme comme forme de socialisation

5. Notions de « communauté » et « société » chez Ferdinand Tönnies

- Deux formes sociétales : Réinterroge notion de solidarité vue par Durkheim.

III. De l’écologie humaine à l’interactionniste : L’Ecole dite « de Chicago »

1. La première école de Chicago : L’influence de l’école allemande

- William Isaac Thomas : Définition de la situation et théorème

- Robert Park : L’écologie humaine. Notion de compétition sociale, conflit, accommodation

et amalgame. Elles permettent de comprendre le processus d’intégration des individus

dans une communauté. Il s’intéresse aux communautés étrangères et des ghettos de

Chicago.

2. La seconde école de Chicago :

- Goffman : La Métaphore théâtrale

- Becker, Hugues

2

IV. Approches synthétiques : La volonté de dépassement de l’antagonisme Individu/Société,

les sociologies dite « constructivistes »

1. La sociologie configurationnelle de Norbert Elias

- Les notions de configurations

- Modèle de socialisation : De l’indépendance au contrôle des affects, la plasticité des

notions psychiques.

- Processus de civilisation

- La poule ou l’œuf : La société ou l’individu

2. La sociologie structurelle de Pierre Bourdieu

- Notion de « structuralisme constructivisme »

- Notions de « champ », capital et capitaux et d’habitus

3. Théorie de l’aliénation : L’homologie structurale entre les « structures objectives » et les

« structures cognitives mentales »

4. Le choix de Bourdieu : Pascal plutôt que Descartes

- Question de l’autonomisation des champs et l’illusion biographique

5. Quelques regards critiques sur Bourdieu par Lahire, Caillé, Boudon

3

Traditions Sociologiques

Le 25/09/2012

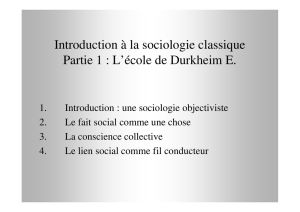

Présentation académique de la sociologie dîtes « explicative » ou « l’objectivisme » et

critique de celle-ci. (Durkheim)

- La façon dont on présente classiquement ces auteurs

- Primauté du fait collectif sur le fait individuel

- Eléments biographiques et bibliographiques

5. Le Logos : Fonder une discipline scientifique autonome, à savoir la sociologie.

« Les règles de la méthode sociologique » et « le suicide »

a. Les faits sociaux

b. Doter la sociologie d’une méthode :

Considérer la société comme une réalité naturelle

Considérer les faits sociaux comme des choses

Se libérer des prénotions

6. La praxis : Mise en pratique de la théorie

« De la division du travail sociale » et « Les formes élémentaires de la vie religieuse »

- Durkheim veut participer à la fondation d’un nouveau système social. Le concept de

cohésion social ne se comprend que par cette volonté de refonder l’ordre sociale.

- La Cohésion sociale est pensée à deux processus.

Processus d’intégration sociale

Processus de régulation sociale

- Montrer comment une connexion d’individu peut construire une société.

7. Exemple de l’objectivisme Durkheimien : La Morphologie sociale

- Conception théorique typique de la fin du 20ème avec Mauss et Halbwachs

c. Définition de la morphologie sociale

d. Mauss : « L’essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux » et le fait social

total, don contre don.

8. Digression sur le structuralisme

Grande influence en France à la seconde moitié du 20ème qui va traverser plusieurs disciplines.

- Levy-Strauss

En conclusion, retour sur cette conception académique, questionnement sur les angles morts, en

particulier sur l’évolution de la pensée Durkheimienne.

4

Introduction

Emile Durkheim comme à sa suite, Max Weber, peut être considéré comme celui qui va

véritablement institutionnaliser cette discipline. Même si on mettre un peu plus de temps l’apport

fondamentale de Weber en France. Il y avait des enjeux politiques sur la traduction de Weber, car

pendant 20 ans, ce dernier fut considéré comme un penseur d’obédience libérale. Il va être apprécié

par des intellectuelles de droite, ainsi ceux de gauche vont le rejeter.

Au contraire, pour Durkheim, il est vu comme le fondateur des droits de l’Homme et il est considéré

comme progressiste. Il est très vite reconnu comme un penseur universel et c’est lui qui donne les

notes de noblesses à la sociologie.

Il y a deux raisons essentielles à cette ascension :

- C’est par la rigueur scientifique dont il a fait preuve et qu’il a profondément intégré à la

sociologie et à la pratique de la sociologie. Faisant ainsi de cette dernière une véritable

discipline autonome.

- C’est aussi par les problématiques soulevées (Le Suicide)

Biographie

Durkheim est né le 15 avril 1868 à Epinade en Lorraine dans une famille de confessions juives, au

point à avoir comme destinée de devenir Rabin. Il fut élevé dans cette tradition avec l’étude de la

Bible, de l’hébreu. Toutefois à l’adolescence, Durkheim prend ses distances vis-à-vis de la Religion,

pour devenir agnostique (en doute avec la religion). Il souhaite devenir enseignant, il monte donc à

Paris étudier à Louis Legrand et va ensuite à l’Ecole Normale Supérieur où il y a rencontre Jean

Jaurès, le philosophe Bergson, le psychologue Janet et il s’imprègne d’Auguste Comte. Il obtient son

diplôme. Il part faire un voyage en Allemagne (1886-1887) où il y découvre des travaux fait en

sciences sociales faisant preuve de rigueur. Il revient avec un certains nombres de connaissances qui

vont le faire connaître et ainsi en 1887, il va être nommé à l’Université de Bordeaux pour y enseigner

la science sociale en tant que chargé de cours. Il va y passer 15 ans de sa vie, importantes car c’est

durant cette période qu’il va fonder la sociologie en tant que discipline scientifique autonome et

c’est en 1897, il fonde une revue de sociologie : « L’Année Sociologique »

C’est également l’année de l’affaire Dreyfus. Il va être un des contributeurs de la fondation des Droits

de l’Homme. En 1902, il est nommé à la Sorbonne pour enseigner « la science de l’éducation » qui va

devenir en 1913, « la chaire de science de l’éducation et de sociologie ». Il devient un membre

reconnue de la vie intellectuelle française, mais aussi un conseillé du ministère de l’éducation et

pendant la guerre, il dénoncera l’impérialisme allemand. Son fils André, partit à la Guerre,

succombera pendant celle-ci. A la suite de ceci, Durkheim se fragilise et décède en 1917 à l’âge de 59

ans.

Bibliographie

On peut retenir sur ses travaux quatre ouvrages fondamentaux :

- « De la division du travail social », 1892-93

- « Des règles de la méthode sociologique »

- « Le Suicide » 1897

- « Les formes élémentaires de la vie religieuse » 1912-1913

Globalement, toute l’œuvre de Durkheim, s’articule autour d’un double projet. Le premier est la

volonté quasi-militante, de fonder la sociologie comme discipline scientifique autonome (doit être

différente des autres sciences) et articulée (Objets de recherches propres), organisée autour de

principes de rigueur et d’objectivité. Le second est le fait de vouloir participer à la fondation d’un

nouveau système sociale. Voir en quoi la science peut contribuer à assurer le bon équilibre de la

société et sa cohésion dans la mesure où la société est menacée d’anomie.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%