Lombalgie chronique commune: revue des

WWW.PROFESSIONSANTE.CA

|

juin 2013

|

QUÉBEC PHARMACIE

|

15

les pages

bleues

Texte rédigé par Noura A. Shahid, B.Pharm.,

Pharmacie Noura A. Shahid, tutrice pour les cours de

laboratoire de pratique professionnelle de Pharm. D.,

Université de Montréal, et responsable de la chronique

«Place aux questions» de la revue Québec Pharmacie.

Texte original soumis

le 31 janvier 2013.

Texte nal remis

le 7 avril 2013.

Révisé par: John Zannis, B. Sc., B. Pharm.,

pharmacien-chef, Pharmacie Sylvain Gaudreault,

Laval, et Sarah Girard, Pharm. D. Pharmacie Morin.

Présentation

de la patiente 1

Mme DD, 33 ans, travaille dans un CHSLD

comme préposée aux bénéciaires. Elle s’est

blessée au bas du dos il y a six mois en soule-

vant une personne âgée. Depuis, elle éprouve

une douleur sourde au milieu du bas du dos,

qui irradie un peu dans la fesse gauche et

jusqu’à la jambe. Après l’incident, Mme DD s’est

absentée de son travail pendant quatre semai-

nes au cours desquelles elle s’est reposée, a fait

des exercices d’étirement, a suivi quelques trai-

tements de physiothérapie, mais les bienfaits

ont été limités. Le médecin lui a prescrit égale-

ment du naproxène 375mg bid, de la cyclo-

benzaprine 10mg tid prn et de l’hydromor-

phone 2mg toutes les quatre à six heures prn

durant deux semaines. Elle a fait une intolé-

rance aux AINS (brûlures d’estomac extrêmes)

et assure que sa douleur n’a pas été soulagée

complètement à la n de ce traitement. Cette

douleur nuit à son travail et l’empêche de pra-

tiquer certains loisirs. Son sommeil est parfois

perturbé. Elle admet qu’elle se sent parfois

aussi un peu déprimée et découragée. Pour-

rait-on améliorer son traitement?

L’auteure et les réviseurs scientiques ne déclarent aucun conit d’intérêts lié à la rédaction de cet article.

Lombalgie chronique commune:

revue des approches de diagnostic et de traitement

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE:

1. Connaître la physiopathologie et le diagnostic de la lombalgie chronique commune (LCC)

2. Connaître les diérentes approches de traitement non pharmacologiques et pharmacologiques disponibles pour la LCC,

ainsi que les objectifs du traitement.

3. Connaître les diérentes options de traitement invasives (deuxième ligne)

La lombalgie (low back pain) est le terme médical

qui désigne les douleurs dans le bas du dos. Si la

douleur persiste pendant plus de 12 semaines, on

posera souvent un diagnostic de lombalgie chro-

nique. De façon générale, la lombalgie est le pro-

blème de santé chronique le plus fréquent au

Canada après les allergies alimentaires, suivi de

près par l’arthrite-rhumatisme1. Plus précisément,

de 25 % à 33 % des Canadiens souriraient d’une

lombalgie modérée ou grave1. Si son évolution

vers la chronicité n’est observée que dans 6 % à 8%

des cas, la lombalgie est à l’origine de plus de 85%

des coûts médicaux directs ou indirects (coûts des

médicaments, examens de diagnostic, examens

requis par la CSST, perte de productivité au tra-

vail, etc.)1-3. Elle est également la principale cause

d’invalidité au travail chez les moins de 45 ans4. La

prise en charge de la lombalgie chronique est

complexe. Elle repose sur une approche multidis-

ciplinaire et exige généralement de multiples

interventions pharmacologiques et non pharma-

cologiques et, par conséquent, un suivi régulier.

Dénition et présentation clinique

La lombalgie est une douleur en bas du dos, au

niveau des vertèbres lombaires situées dans la

région de la charnière lombo-sacrée, soit en des-

sous de la dernière vertèbre qui porte une cote

s’étendant de la charnière dorso-lombaire (D12-

L1). Les vertèbres L4, L5 et S1 sont souvent concer-

nées. Les douleurs portant sur les vertèbres situées

au-dessus de la D12 sont appelées « dorsalgies ».

Leurs causes, mécanismes et traitements diè-

rent de ceux de la lombalgie et ne sont pas traités

dans cet article. On peut diviser la lombalgie en

trois catégories selon sa durée : aiguë (douleur

durant jusqu’à environ quatresemaines; on l’ap-

pelle alors « lumbago »); subaiguë(douleur persis-

tant de 4à 12 semaines); chronique (douleur

constante de plus de 12semaines)5-7. Alors que la

majorité des cas aigus se guérissent en trois à qua-

tre semaines, 10% à 40% de ces derniers se trans-

forment en lombalgie chronique5. La douleur

associée à la lombalgie chronique commune

(LCC) est généralement décrite comme intense,

diuse ou cuisante dans une région particulière

du dos et/ou des jambes (aussi appelée « douleur

radiculaire »). Le patient pourrait aussi éprouver

un engourdissement, un picotement, une sensa-

tion de brûlure ou des fourmillements dans les

jambes (aussi appelée « sciatique »)3,6,7. Les activi-

tés quotidiennes régulières peuvent devenir di-

ciles, voire impossibles.

Étiologie

La lombalgie est un symptôme, et non une mala-

die. Sur le plan étiologique, on distingue deux

types de lombalgie. D’abord, la lombalgie spéci-

que qui peut être due à un problème médical spé-

cique (tumeur cancéreuse, fracture vertébrale,

infection, affection rhumatismale inflamma-

toire, etc.)3,8,9. Toutefois, la plupart des cas d’adul-

tes en âge de travailler sont associés à des change-

ments dégénératifs dans les structures

anatomiques de la colonne vertébrale. Ils peuvent

alors être liés aux disques intervertébraux, aux

vertèbres, aux muscles et aux ligaments (p. ex.,

hernie discale, discopathies dégénératives, sté-

nose spinale, arthrose); ils sont donc qualiés de

« lombalgiescommunes » ou « lombalgies non

spéciques »7,9. Dans cet article, nous traitons sur-

tout de la LCC qui constitue plus de 85% des cas

de lombalgie chronique7-9.

Pathophysiologie

La physiopathologie des lombalgies chroniques

est mal comprise. Le canal vertébral (aussi nommé

« rachidien » ou « lombaire ») est formé par l’empi-

lement des vertèbres les unes sur les autres, sépa-

rées par des disques intervertébraux. Il constitue

l’étui osseux protégeant la moelle, les méninges et

les racines nerveuses rachidiennes. De nombreu-

ses structures anatomiques peuvent être impli-

quées dans la douleur : les modications dégéné-

ratives et les lésions des disques intervertébraux

sont souvent incriminées, mais il y a aussi les mus-

cles et les ligaments4,10. Le processus normal du

vieillissement conduit à des changements dégéné-

ratifs de la colonne vertébrale. Aussi, à la suite d’un

traumatisme important (p.ex., fracture, chute ou

accident de voiture violent), des changements

importants pourront avoir lieu. Ces changements

comprennent la formation d’ostéophytes (ou

« éperon osseux », soit la prolifération de tissus

osseux immatures aux extrémités des os appelés

« ostéophytes »), la dégénérescence de disques

intervertébraux, la formation d’une hernie discale

(saillie d’un disque dans le canal vertébral), un

amincissement des disques10. La gure I illus-

tre quelques-unes des discopathies dégéné-

ratives11. On pense que des altérations dans les

QP03_015-022 [Print].indd 15 13-06-07 11:58

16

|

QUÉBEC PHARMACIE

|

juin 2013

|

WWW.PROFESSIONSANTE.CA

propriétés biochimiques de la structure du dis-

que, la sensibilisation des terminaisons nerveuses

par la libération de médiateurs chimiques et la

croissance vasculo-nerveuse peuvent toutes

contribuer à l’apparition de la douleur dans le bas

du dos4,10. En outre, des cytokines, telles que les

métalloprotéases matricielles (MMP), la phos-

pholipase A2, l’oxyde nitrique et le facteur de

nécrose tumorale-alpha (TNF-α) jouent un rôle

vital dans cette apparition4,10. Toutefois, des modi-

cations qualitatives et fonctionnelles des muscles

paravertébraux, ainsi que des facteurs de risque de

chronicité d’ordre psychologique, socioprofes-

sionnel et comportemental, sont actuellement

intégrés dans le modèle physiopathologique dit

« biopsychosocial de la lombalgie chronique4,7,10 ».

Diagnostic

L’évaluation de la lombalgie chronique consiste

à réaliser une anamnèse complète, comprenant

les antécédents médicaux du patient, et à faire un

examen physique6 ,7,9. Les signaux d’alarme (« red

ags » ou « drapeaux rouges ») sont des facteurs

physiques, dont le but est de repérer les lombal-

gies spécifiques d’origine néoplasique, infec-

tieuse, inammatoire ou fracturaire7,9. Leur pré-

sence suggère une pathologie sous-jacente et

nécessite une approche spécique selon le dia-

gnostic suspecté. Les facteurs de risque psycho-

so ciaux (« yellow ags » ou « drapeaux jaunes »),

eux, sont des facteurs de passage à la chronicité,

leur présence étant liée à un risque plus élevé

d’atteinte ou de maintien d’une lombalgie chro-

nique et d’une invalidité de longue durée6,7,9. Les

deux types de drapeaux sont présentés au

tableau I2 ,6,7,9. Une anamnèse et un examen

physique qui ne révèlent pas de drapeaux rouges

permettent de poser un diagnostic clinique a-

ble, sans recours nécessaire à des techniques

d’imagerie médicale7. Quant au recours à l’ima-

gerie par résonance magnétique (IRM) ou à la

tomodensitométrie (TDM) pour établir le dia-

gnostic, selon les recommandations fondées sur

les preuves de l’American College of Physicians

(ACP) et l’American Pain Society (APS), l’ima-

gerie de routine, ou basée sur des tests de dia-

gnostic, ne doit pas être faite chez les patients

sourant de LCC ou non spécique4. En eet,

chez les patients souffrant de lombalgie com-

mune, les résultats des tests radiologiques, tomo-

densitométriques ou d’IRM ne sont pas associés

aux symptômes exprimés par le patient ni à sa

capacité fonctionnelle 6,7,12. Les médecins ne doi-

vent eectuer des tests de diagnostic et d’image-

rie que dans certains cas : chez ceux qui présen-

tent une douleur depuis plus de 12 semaines et

qui sont à haut risque de graves décits neurolo-

giques; lors de la présence d’une aection sous-

jacente spécifique (voir drapeaux rouges); ou

chez les candidats à des interventions invasives

(p.ex., chirurgie)6,7,12. Il n’existe pas suffisam-

ment de données probantes pour recommander

des examens complémentaires spécifiques

(p.ex., techniques d’imagerie, techniques inter-

ventionnelles, électromyographie) chez les

patients sourant de LCC6,7,12 .

Traitements

Le traitement de la LCC devrait se concentrer sur

l’atténuation des symptômes, comme l’intensité

de la douleur, la restauration de la capacité fonc-

tionnelle et la qualité de vie. Il devrait permettre

au patient de reprendre ses tâches complètes au

travail et de pratiquer les activités sociales et les

loisirs qu’il aime4,5. Il est également important de

xer des objectifs de traitement réalistes avec lui,

en lui mentionnant qu’il est dicile de suppri-

mer totalement la douleur et que la persistance

d’un fond douloureux (gêne) n’est pas nécessaire-

ment synonyme d’échec thérapeutique. Notons

que le repos est inutile et pourrait même être nui-

sible en abaissant le seuil de la douleur7, 8. Ainsi, le

repos ne doit jamais être prescrit, mais seulement

autorisé si l’intensité des douleurs l’exige, et il doit

être le plus court possible.

Options non pharmacologiques

Tout d’abord, la lombalgie chronique est souvent

associée au « syndrome de déconditionnement »

en raison de l’inactivité physique13,14. Parce qu’il

ressent des douleurs, le patient lombalgique évite

des activités physiques et sociales par peur de

sourir ou d’aggraver ses lésions. Le patient se

trouve ainsi enfermé dans un cercle vicieux dont

il lui devient de plus en plus difficile de sortir :

douleur - inactivité - déconditionnement. D’où

l’importance de briser ce cycle en s’aidant des

méthodes non pharmacologiques, telles qu’un

programme intensif de réadaptation, de la réédu-

cation, un programme d’exercices physiques,

etc.8,13,14 Les thérapies non pharmacologiques

peuvent être utilisées seules ou en association

avec les traitements pharmacologiques.

Les traitements qui bénécient des niveaux de

données probantes les plus élevés sont les pro-

grammes d’exercices physiques, les prises en

charge comportementales et les approches multi-

disciplinaires3,7,8,14. En eet, les prises en charge

comportant plusieurs interventions (p. ex., éduca-

tion, programmes d’exercices, approche compor-

tementale et relaxation) sont plus ecaces qu’une

prise en charge isolée ou classique7,8,14. Quant aux

massages et à l’acupuncture, ils sont légèrement

utiles pour réduire la douleur chronique dans le

bas du dos7,8,14. D’ailleurs, le massage semble plus

ecace lorsque combiné à l’exercice physique, aux

étirements et à l’éducation7,8,14. Enn, la thérapie

par laser de faible niveau, les supports lombaires,

la traction, la stimulation nerveuse électrique

transcutanée (TENS) et les ultrasons orent des

preuves très limitées, voire contradictoires, en

matière d’ecacité7,8,14. Le tableau II résume les

principales options non pharmacologiques et leur

place dans la prise en charge de la LCC3,7,8,14.

Traitements pharmacologiques

Le traitement médicamenteux de la LCC est

symptomatique. Le choix d’un médicament doit

reposer sur des preuves et être adapté autant que

possible à chaque patient. Il devrait aussi s’appuyer

sur des données pharmacologiques, sur les anté-

cédents du patient et l’expérience clinique8,15-17.

Les médicaments couramment prescrits pour les

douleurs lombaires chroniques comprennent en

première ligne l’acétaminophène et les anti-

inammatoires non stéroïdiens (AINS)8,15-17. En

deuxième ligne, on trouve les opioïdes, les myore-

laxants, les anticonvulsivants et les antidépres-

seurs tricycliques (ATC)8,15-17. L’Orga nisation

mondiale de la santé (OMS) a instauré l’« échelle

analgésique », une approche par étapes pour gérer

la douleur8,17. Cette échelle fournit une ligne

directrice générale pour la sélection des médica-

ments contre la douleur d’intensité variable. Les

directives de l’OMS ont été mises au point pour le

traitement de la douleur cancéreuse, mais elles

peuvent être appliquées à d’autres types de dou-

leur8. Par exemple, la douleur d’intensité faible à

modérée est souvent gérée par des analgésiques

tels que l’acétaminophène et les AINS non sélec-

tifs, ou par les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase-2

(COX-2)8,18. Les opioïdes peuvent être utilisés

pour traiter la douleur faible à modérée persis-

tante ou qui augmente malgré l’usage des traite-

ments non opioïdes8,15-18. Toutefois, les opioïdes

restent le pilier du traitement pour les patients

ayant des douleurs invalidantes ou d’intensité

modérée à sévère8,15-20. Les traitements par asso-

ciation, habituellement des opioïdes avec acéta-

minophène et/ou un AINS, sont réservés aux

les pages

bleues

Présentation

de la patiente 1 (suite)

D’abord, compte tenu de la durée de ses dou-

leurs (six mois) et en l’absence de drapeaux

rouges, on peut armer que Mme DD souf-

fre de LCC. Mme DD pourrait bénécier d’un

traitement non pharmacologique qui pour-

rait comporter un programme d’exercices vi-

sant le renforcement musculaire et la perte

de poids. Aussi, dans le cadre d’une approche

multidisciplinaire, un psychologue pourrait

l’aider à accepter son état. Quant à la médica-

tion, l’usage d’un AINS devrait être évité (into-

lérance et manque d’ecacité dans le cas de

Mme DD). Son médecin pourrait alors envisa-

ger l’ajout d’un ATC, comme l’amitriptyline ou

la nortriptyline: la dose initiale est de 10 mg à

20mg, que l’on augmente chaque semaine.

La dose maximale habituellement rapportée

est de 150 mg par jour20.

QP03_015-022 [Print].indd 16 13-06-07 11:58

www.Professionsante.ca

|

JUIN 2013

|

Québec Pharmacie

|

17

patientsayantunedouleurmodéréeàsévère

8,15-20.

Le tableau III résume les principaux traitements

pharmacologiques, leurs doses de départ, leurs

principaux eets secondaires et interactions, ainsi

que leur place dans la prise en charge pharmaco-

logique de la lombalgie chronique.

Acétaminophène

L’acétaminophèneadespropriétésanalgésiqueset

antipyrétiques et, contrairement aux AINS, a peu

ou pas d’effets anti-inflammatoires. Son méca-

nisme d’action consiste à inhiber la synthèse des

prostaglandines dans le système nerveux central

(SNC)8.Largementutilisépourgérerlesdouleurs

d’intensité légère à modérée, il est recommandé

par l’ACP et l’APS comme agent de première ligne

pour l’arthrose et les maux de dos aigus et chroni-

ques de faible intensité3,8,15,21.Ladoserecomman-

dée serait de 500 à 1000mg toutes les 4 à 6 heures

(maximum de 4000mg/jour). En raison de son

potentiel d’hépatotoxicité, à des doses élevées, il

doit être évité chez les patients présentant une

maladie hépatique préexistante et chez ceux

consommant beaucoup d’alcool. De plus, chez le

patient prenant de la warfarine, il faudrait sur-

veiller plus fréquemment le rapport international

normalisé (RIN) dans le cas d’une prise de plus de

2000mg/jour d’acétaminophène. Aucune inter-

action médicamenteuse clinique n’est associée à

son usage. Malheureusement, l’acétaminophène

a fait l’objet de peu d’études contrôlées randomi-

sées (ECR) pour la LCC. Aucune conclusion ne

peut donc être formellement tirée au sujet de ses

risques et bénéces dans le cadre de la lombalgie

chronique, en comparaison avec les autres traite-

ments cités ci-dessous3,8,15. Toutefois, son profil

favorable d’eets indésirables permet de le consi-

dérer comme un très bon choix pour le patient qui

répond cliniquement au traitement.

Anti-inammatoires non stéroïdiens (AINS)

LesAINSontdespropriétésanalgésiques,antipy-

rétiques et anti-inammatoires. Leur mécanisme

d’action est lié en grande partie à l’inhibition de la

synthèse des prostaglandines E2, bloquant les

cyclo-oxygénases de type 1 et 2 (COX)3,8,15.Peude

données permettent d’affirmer qu’un AINS est

supérieur à un autre ou que les AINS sont supé-

rieurs aux autres traitements, comme les opiacés

ou les médicaments de la catégorie des ATC, pour

la lombalgie chronique3,8,15,20. En outre, une

récente revue de la littérature médicale a trouvé

peu de données sur l’innocuité à long terme des

AINS pour cette indication3,8,15,20.LesAINSetles

inhibiteurs de la COX-2 sont associés à une toxi-

cité gastro-intestinale (GI) et rénale, ainsi qu’à un

risque accru de complications cardiovasculaires

(CV)5.L’aspirine,l’inhibiteurlepluspuissantdela

COX-1, est associée au risque d’eets gastro-intes-

tinaux le plus élevé4.Chezlespatientsquiont

besoin d’utiliser des AINS de façon chronique, on

pourrait envisager l’ajout d’un inhibiteur de la

pompe à protons (IPP), un antagoniste-H2, du

misoprostol ou le passage à un inhibiteur de la

COX-2, tel que le célécoxib, pour réduire le risque

d’effets indésirables GI associés3,4,15.Quantà

l’American Heart Association (AHA), elle ne

recommande pas leur utilisation en traitement de

première intention chez les patients atteints de

maladie cardiovasculaire connue ou présentant

des facteurs de risque de cardiopathie ischémi-

que5,22.Enfait,l’Agenceeuropéennedesmédica-

ments et Santé Canada recommandent pour tous

les patients, sans égard au risque CV/GI, la plus

faible dose d’AINS/inhibiteurs de la COX-2

durant la plus courte période nécessaire pour

maîtriser ecacement les symptômes5.Lesdon-

nées sur les avantages à long terme et sur les incon-

vénients liés à l’utilisation des AINS pour la dou-

leur au bas du dos sont particulièrement

rares3,8,15,20.Toutefois,utilisésàbonescientetchez

les patients appropriés, ces analgésiques sont

généralement sûrs et ecaces4,5,8.

Opioïdes

L’utilisation d’opioïdes pour soulager la douleur

dans le bas du dos est controversée. Sur la base de

l’échelle analgésique de l’OMS, les opioïdes sont

la pierre angulaire du traitement de la douleur

modérée à sévère3,4,15,16,20.Leurmoded’action

repose sur leur liaison aux récepteurs opiacés,

imitant ainsi l’action des endorphines endogè-

nes en stimulant les voies descendantes inhibi-

trices, ce qui entraîne une action analgési-

que3,4,15,20.Lesopioïdesàduréed’actionrapide

sont recommandés initialement pour traiter la

lombalgie aiguë4,16,20.Ils’agitnotammentdela

codéine, de la morphine, de l’hydrocodone et de

l’oxycodone4,16,20.Toutefois,siletraitement

opioïde est nécessaire pendant une plus longue

période, le patient doit opter pour une prépara-

tion à libération contrôlée ou prolongée4,16,20.

Quelques ECR de haute qualité ont permis

d’évaluer l’ecacité et les risques potentiels de

ces médicaments dans la lombalgie chroni-

que3,4,15.Danslesétudesrandomisées,40%à

50% des patients cessent le traitement opiacé en

raison d’eets secondaires3,4,15.Parailleurs,selon

l’ACP et l’APS, les opioïdes sont un choix judi-

cieux lorsqu’utilisés par des patients sourant de

douleurs lombalgiques aiguës ou chroniques et

qui ont une douleur invalidante non contrôlée

(ou peu susceptible d’être contrôlée) avec de

l’acétaminophène et des AINS3,4,15,16,19. Outre les

eets indésirables qui leur sont attribués (nau-

sées, constipation, sédation, prurit, etc.), le

potentiel de dépendance et d’abus a été associé à

l’utilisation prolongée des opioïdes4,5,15. C’est

pourquoi la sélection des opioïdes doit être spé-

cique au patient et guidée par l’intensité et la

durée de la douleur, ainsi que par des considéra-

tions de tolérance et de sécurité4,16.

Suivi du pharmacien

nRassurer la patiente sur le fait que son ATC

devrait l’aider à soulager ses douleurs

lombaires au bout de deux à trois

semaines (au fur et à mesure que la dose

augmente) et que la qualité de son

sommeil devrait s’améliorer en même

temps20.

nFaire un suivi téléphonique toutes les

semaines pendant quatre semaines,

concernant les eets secondaires (p. ex.,

somnolence diurne, sécheresse buccale);

suivre la hausse hebdomadaire de la dose

jusqu’à l’atteinte d’une dose ecace

diminuant la douleur. Faire un suivi à

chaque renouvellement de médicament

par la suite.

nSi la patiente ne rapporte aucune

amélioration des symptômes, qu’elle note

une aggravation ou que la douleur

continue à être intense pendant plus d’une

semaine, le pharmacien devrait lui

recommander un autre rendez-vous avec

son médecin20.

I Présentation visuelle des discopathies

a) Disque normal

b) Disque dégénéré

c) Disque bombé

d) Hernie discale

e) Disque avec amincissement

f) Dégénération de disque

avec formation d’ostéophytes

Source: University of Virginia Health System. www.uvaspine.

com/lumbar-degenerative-disc-disease.php

QP03_015-022 [Print].indd 17 13-06-07 11:59

18

|

QUÉBEC PHARMACIE

|

JUIN 2013

|

WWW.PROFESSIONSANTE.CA

Tramadol

Cet agent est considéré comme un analgésique

opiacé « atypique » à action centrale, en raison de

son double mode d’action unique qui agit à la fois

comme un inhibiteur des récepteurs de la nora-

drénaline et de la sérotonine, et comme un faible

substrat du récepteur opioïde μ4,5.Enfait,lesdeux

tiers de l’eet analgésique du tramadol sont obte-

nus par l’entremise des voies noradrénergique et

sérotoninergique, alors que l’eet opiacé repose

sur sa transformation, par le CYP2D6, en un

métabolite actif (M1) qui se lie avec une plus forte

anité au récepteur μ que le composé parent4,5.La

puissance du métabolite M1 équivaut à peine à

celle de la codéine, elle-même correspondant

environ à un dixième de la puissance de la mor-

phine5.ChezlespatientssourantdeLCC,letra-

madol à administration uniquotidienne peut être

utilisé à long terme sans la toxicité gastro-intesti-

nale, cardiovasculaire ou rénale associée aux

AINS4,5.Ilconstitueégalementunesolutionde

rechange sûre et ecace aux opioïdes tradition-

nels et présente, à des doses équianalgésiques,

moins de risques de dépression respiratoire, de

constipation et d’abus5,20,21. Toutefois, la formula-

tion à usage uniquotidien serait contre-indiquée

chez les patients hypersensibles aux opiacés, ainsi

que dans toute situation où les opiacés sont

contre-indiqués5.Quantàlaformulationàlibéra-

tion immédiate, elle serait également contre-indi-

quée en cas d’allergie sévère aux opiacés. Un

aspect intéressant serait son effet positif sur la

qualité du sommeil chez certains patients : lors des

ECR, les patients atteints de lombalgie chronique

et ayant reçu le tramadol ER (200 et 300mg) ont

observé une amélioration importante de la qua-

lité globale de leur sommeil, comparativement

aux patients recevant un placebo (p = 0,001;

p = 0,008)5,24.Enraisondumanquedepreuve,cet

agent n’est cependant pas recommandé comme

traitement de première ligne chez les patients

sourant de LCC3,4,15.Notonsqu’aucunessain’a

comparé le tramadol à l’acétaminophène ou à la

monothérapie par opioïdes, ou par d’autres

AINS3,4,15.D’ailleurs,ildoitêtreutiliséavecpru-

dence chez les patients prenant certains antidé-

presseurs, en raison du risque de syndrome séro-

toninergique associé3,4,15.

Antidépresseurs

Les antidépresseurs, en particulier les antidépres-

seurs tricycliques (ATC), ont été utilisés pendant

des années pour traiter les douleurs associées à

divers états de santé, surtout ceux d’origine neu-

ropathique4,15.LesATCfonctionnenteninhibant

le recaptage de la sérotonine et de la noradréna-

line, leur permettant ainsi d’agir sur les voies inhi-

bitrices descendantes de la douleur, ainsi que sur

la sensibilisation périphérique4,15. Toutefois, le

mécanisme d’action de ces agents dans la LCC

n’est pas complètement élucidé. Une revue systé-

matique portant sur toutes sortes d’indications

rhumatologiques, entre autres la lombalgie chro-

nique, a permis de constater un faible eet de la

nortryptiline et de l’amitriptyline sur la douleur,

mais pas d’eets sur les résultats fonctionnels (i.e

les activités quotidiennes restent inchan-

gées)15,25-27.Pourlalombalgiechronique,deuxétu-

des systématiques de meilleure qualité (une quali-

tative et une quantitative) ont révélé que les ATC

étaient légèrement à modérément plus ecaces

que le placebo pour soulager la douleur15,25-27.

D’autres classes d’antidépresseurs, telles que les

inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la

noradrénaline (IRSN) de type venlafaxine ou

duloxétine, sont devenues tout aussi populaires

pour soulager les douleurs chroniques avec ou

sans composante de dépression, car elles ont

moins d’eets secondaires4.En2011,leCymbal-

taMD (chlorhydratededuloxétine)areçul’appro-

bation de Santé Canada pour la prise en charge de

la lombalgie chronique28. La dose recommandée

est de 60mg une fois par jour28. Puisqu’enmatière

d’interactions, la duloxétine est un inhibiteur

modéré du CYP2D6, il faut être prudent quand

on l’administre avec un médicament principale-

ment métabolisé par le CYP2D6 et dont l’index

thérapeutique est étroit28.Aussi,laduloxétinene

doit pas être administrée en association avec un

inhibiteur puissant du CYP1A2 (p.ex., uvoxa-

mine) ou avec certains antibiotiques de la famille

des quinolones (p.ex., ciprooxacine). Elle est éga-

lement contre-indiquée en présence d’insuffi-

sance rénale grave (c’est-à-dire si la clairance de la

créatinine est inférieure à30mL/min) ou d’insuf-

sance rénale terminale28.Unerevuesystémati-

que a révélé que les antidépresseurs, surtout les

ATC, ont été associés à un risque significative-

ment plus élevé d’événement indésirable quel qu’il

soit, par rapport au placebo (22% vs 14%), soit

somnolence et sécheresse de la bouche; les étour-

dissements et la constipation ont été les effets

indésirables les plus fréquents15,27.Lesessaisn’ont

pas été conçus pour évaluer les risques d’efets

indésirables graves, tels que le risque suicidaire

accru, le surdosage ou les arythmies15.

Myorelaxants

Ces agents réduisent les spasmes musculaires

paravertébraux pouvant contribuer aux symptô-

mes de la lombalgie. Ils sont utilisés comme des

agents d’appoint, surtout dans la phase aiguë de la

douleur, en association avec des analgésiques

opioïdes et non opioïdes pour la lombalgie3,4,15,29.

Les ECR ont démontré leur ecacité pour soula-

ger la douleur et réduire les symptômes par rap-

port au placebo, mais pas plus que les analgésiques

de première ligne3,4,15,29.Ilssontmieuxutilisésà

court terme16.CeuxquisontapprouvésauxÉtats-

Unis pour le traitement des troubles musculos-

quelettiques sont le carisoprodol, la cyclobenza-

prine et le méthocarbamol3,4,15. Toutefois, les

relaxants musculaires couramment utilisés pour

traiter la douleur dans le bas du dos sont le

baclofène et la cyclobenzaprine4. La posologie

recommandée pour le baclofène est de 5 mg trois

fois par jour au début, puis elle est augmentée pro-

gressivement jusqu’à une dose quotidienne maxi-

male de 80 mg, fractionnée en trois ou quatre pri-

ses quotidiennes3,4,15,29.Danslesétudes,la

cyclobenzaprine est généralement administrée à

raison de 5 mg trois fois par jour3,4,15,29.Notons que

l’incidence des effets indésirables des relaxants

les pages

bleues

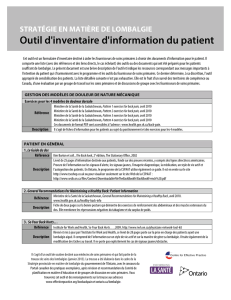

I Diagnostic diérentiel (A) et facteurs de risque de la chronicité (B)3,4,6-8

A) Drapeaux rouges («Red ags» ou signaux d’alarme)

nÂge de début des symptômes: avant 20 ans ou après 50 ans (ou 55 ans selon la source)

nAntécédents ou suspicion de néoplasie, VIH ou toxicomanie avec drogues IV

nHistoire de traumatisme violent (p. ex., accident de la route ou chute importante)

nDouleurs lombaires nocturnes et/ou au repos

nSignes d’atteinte neurologique (p. ex., troubles sphinctériens [vessie, anale], atteinte motrice

au niveau des jambes)

nTraitement prolongé par corticothérapie systémique

nPerte de poids et/ou présence de èvre inexpliquée

B) Drapeaux jaunes («Yellow ags» ou facteurs de risque de passage à la chronicité)

nDicultés émotionnelles (p. ex., stress, dépression, anxiété et/ou tendance à s’isoler)

nInsatisfaction professionnelle (p. ex., face au travail)

nÉpisodes antérieurs de lombalgie, antécédents de chirurgie lombaire, intensité de la douleur

et/ou impact fonctionnel important de cette douleur

nAttentes irréalistes du patient face au traitement et à sa maladie; expression excessive

des symptômes

nPériode prolongée d’inactivité physique et/ou de repos au lit (p. ex., plus de 4 semaines)

nPeurs et croyances du patient (p. ex., face au pronostic, à l’incapacité et aux traitements)

QP03_015-022 [Print].indd 18 13-06-07 11:59

WWW.PROFESSIONSANTE.CA

|

JUIN 2013

|

QUÉBEC PHARMACIE

|

19

musculairesestassezélevéeetqu’ilsaectentsur-

tout le SNC. Ils peuvent entraîner, entre autres,

une sédation, des maux de tête, de la somnolence,

des étourdissements, des nausées, des vomisse-

ments et des troubles de la vision3,4,15,29.Tousles

relaxants musculaires fournissent les mêmes

améliorations, à court terme, de la douleur et du

fonctionnement, mais il n’existe aucune preuve à

l’appui quant à leur utilisation à long terme pour

la lombalgie chronique3,4,15.

Antiépileptiques

Lesantiépileptiques,telsquelagabapentineetla

prégabaline, sont souvent utilisés pour traiter la

douleur neuropathique. En agissant sur la sensi-

bilisation centrale, ils o rent un mécanisme d’ac-

tion complémentaire aux antidépresseurs. Bien

qu’il existe peu de données probantes sur l’usage

de la gabapentine dans les cas de lombalgie chro-

nique, il a été démontré qu’elle soulage activement

la douleur15,20.Leseetsindésirableslesplusfré-

quents associés à cette classe de médicaments sont

la sédation, la confusion mentale, des vertiges, des

nausées et l’œdème périphérique (gabapentine et

prégabaline)4,15.Toutefois,ilmanqueencoredes

ECR et des examens systématiques pour justi er

l’usage des antiépileptiques dans la LCC4,15. Par

conséquent, ils pourraient et devraient être consi-

dérés comme un traitement d’appoint chez les

patients dont la douleur comporte une compo-

sante neuropathique et qui ne répondent pas à la

première ligne de traitement ou à d’autres agents

recommandés pour prendre en charge de la LCC.

Options de traitement invasives

(deuxième ligne)

Chirurgie

LaplupartdespatientsatteintsdeLCCnebéné-

cieront pas de la chirurgie. Une évaluation chirur-

gicale peut être envisagée pour des patients sélec-

tionnés ayant des limitations fonctionnelles

importantes et présentant des dé cits neurologi-

ques con rmés par les examens d’imagerie ou des

douleurs réfractaires, en particulier des douleurs

qui durent depuis plus de 12 mois, et ce, malgré

l’usage de multiples traitements non chirurgi-

caux, pharmacologiques ou non pharmacologi-

ques8,31.Lesaectionslespluscourantespourles-

quelles la chirurgie est recommandée sont,entre

autres, l’hernie discale, la rupture du disque verté-

bral, la sténose spinale et la spondylose31. Il existe

plusieurs techniques chirurgicales.

D’abord, la discectomie est l’une des façons les

plus courantes d’enlever de la pression sur une

racine nerveuse à partir d’un disque hernié ou

d’un éperon osseux. Au cours de l’intervention,

le chirurgien prélève un petit morceau de la lame

(voûte osseuse du canal rachidien) pour éliminer

l’obstruction en cause30.

Ensuite,l’arthrodèse(oufusionvertébrale),per-

met d’éliminer le disque vertébral entre deux ou

plusieurs vertèbres et de « fusionner » les vertèbres

adjacentes au moyen de gre es osseuses et/ou de

dispositifs métalliques xés par des vis

30

.C’estune

chirurgie majeure qui dure habituellement plu-

sieurs heures. Cette technique utilisée pour traiter

les lombalgies causées par des fractures, des infec-

tions, une déformation progressive s’appuie sur

des données solides

8,32

.Elleestsurtoutproposée

aux patients sou rant de LCC et dont les disques

Présentation

du patient 2

M. LC, 45 ans, vous consulte, car il soure de-

puis cinq jours d’une douleur lombaire basse

apparue sans facteur déclenchant net, dou-

leur qui, 48 heures plus tard, s’est intensiée,

jusqu’au bord externe des pieds, le réveillant

la nuit. Il vous mentionne que, depuis ce ma-

tin, la douleur est sourde, il a de la diculté à

uriner et il ne sent plus ses pieds (engourdis-

sements dans les extrémités). Il n’y a ni alté-

ration de l’état général, ni perte de poids, ni

èvre. Enn, vous apprenez que ce patient a

une histoire d’hernie discale au niveau de la

L5, diagnostiquée depuis juin 2012. Il prend

du Lyrica 75 mg bid et de l’acétaminophène

500 mg au besoin. Il n’a pas d’autres antécé-

dents médicaux ni chirurgicaux. Que pensez-

vous de son état?

II Méthodes non pharmacologiques3,4,6-8,14

Méthode Ecacité dans la prise en charge de la lombalgie chronique

Exercices ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B); recommandée

■Aucune indication sur un type ou un autre; programme individualisé, de préférence

Physiothérapie ■Niveau de preuve scientique faible (preuve de grade C)

■Très peu de données comparatives fondées sur des données probantes

■Une physiothérapie ecace doit mettre l’accent sur un programme d’exercices progressifs

Manipulations ■Niveau de preuve scientique faible (preuve de grade B et C)

vertébrales ■Manque de preuves scientiques quant à leur ecacité pour la LCC

Massage ■Niveau de preuve scientique faible; l’ecacité n’a pas été évaluée ni démontrée dans la LCC

■Meilleur si combiné à des exercices et à de l’éducation, et plus ecace que pas de traitement du tout

Acupuncture ■Niveau de preuve scientique faible : preuves de son ecacité dans le cadre du traitement de la LCC non concluantes

■Si prescrite, doit être combinée à un programme actif d’exercices

Approche ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B); recommandée

multidisciplinaire ■L’équipe assurant la prise en charge multidisciplinaire devrait idéalement être constituée d’un médecin et d’au moins

un intervenant supplémentaire (pour intervention psychologique, sociale et/ou professionnelle)

Thérapie ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B)

comportementale ■Association d’une thérapie cognitive à la relaxation ecace comparée à l’absence de traitement

■Est aussi ecace que la thérapie à court terme de la lombalgie chronique par des exercices

Gradation des recommandations: A: Données disponibles justiant une recommandation de niveau élevé (preuves scientiques établies); B: Données disponibles justiant une recommandation

de niveau intermédiaire (présomptions scienti ques); C : Données disponibles insu santes pour justi er une recommandation (faible niveau de preuves)

Exercices

■

Physiothérapie

■

Manipulations

vertébrales

Massage

Acupuncture

Approche

multidisciplinaire

un intervenant supplémentaire (pour intervention psychologique, sociale et/ou professionnelle)

Thérapie

comportementale

QP03_015-022 [Print].indd 19 13-06-07 11:59

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%