faculte de medecine henri warembourg

UNIVERSITE DU DROIT ET DE LA SANTE - LILLE 2

FACULTE DE MEDECINE HENRI WAREMBOURG

Année : 2013

T H E S E P O U R L E D I P L O M E D ' E T A T

D E D O C T E U R E N M E D E C I NE

Impact des événements historiques sur le concept de psychotraumatisme.

Réflexions à propos de cinq contextes.

Présentée et soutenue publiquement le 21 octobre 2013 à 16h

Par Thomas VALIN

Jury

Président : Monsieur le Professeur Pierre THOMAS

Assesseurs : Monsieur le Professeur Guillaume VAIVA

Monsieur le Professeur Olivier COTTENCIN

Directeur de Thèse : Monsieur le Docteur Olivier PRUDHOMME

4

Le contexte est plus fort que le concept.

Mc Solaar, La Belle et le Bad Boy, Cinquième As, 2001.

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION 8

1. LE PSYCHOTRAUMATISME : DES PREMIERES

CONCEPTUALISATIONS AU THEORIES ACTUELLES

13

A. Avant la naissance de la psychiatrie : Récits légendaires. 14

I. Gilgamesh et la confrontation traumatique à la mort. 14

II. Patrocle et le stress aigu. 15

III. Epizelos et la conversion hystérique. 15

IV. L’immiscion du traumatisme dans les rêves. 16

V. Pline et Charles IX, victimes d’éléments dissociatifs 16

VI. Des descriptions de plus en plus complètes… 17

B. Premières observations médicales : le tournant du 19ème

siècle 19

I. Philippe Pinel en 1798. 19

II. Des contextes traumatiques propices 19

C. Contexte des accidents de chemins de fer 22

I. La révolution industrielle, génératrice de psychotraumatismes 22

II. Un contexte propice aux élaborations 24

D. La guerre Russo-Japonaise : ébauche de la psychiatrie de

l’avant 30

E. Le 20ème siècle : de multiples contextes se répercutant sur le

psychotraumatisme 34

F. Le psychotraumatisme aujourd’hui 38

6

2. CINQ CONTEXTES QUI ONT EU UN IMPACT SUR LE

PSYCHOTRAUMATISME 41

A. La Grande Guerre 42

I. Contexte géopolitique, enjeux et historique 43

II. Place des psychiatres. 45

Dans l’Empire allemand 45

1. Poursuite des conceptualisations psychanalytiques. 45

2. Attitude globale de l’armée allemande. 47

Dans l’armée française 48

1. Existence de doutes 48

2. Généralités sur la simulation 49

3. Vision française des troubles 51

Coté anglais : l’apport d’Ernest Jones 54

Coté américain 55

II. Prolongement de la psychiatrie de l’avant 56

- Aspects pratiques 56

- Les cinq principes de Salmon 57

III. Enrichissement des tableaux cliniques 59

B. La Seconde guerre mondiale 66

I. Historique des événements 67

- L’entre-deux guerres : genèse en filigrane d’un conflit 67

- La seconde guerre mondiale 67

II. Prise en charge des blessés psychiques et réflexions 68

diagnostiques

- Attitudes et prises en charge initiale face aux blessés 68

psychiques

- Réflexions autour des diagnostics 70

III. L’impact du contexte sur le psychotraumatisme 71

- La circulaire Bradley 71

- La naissance du Debriefing 72

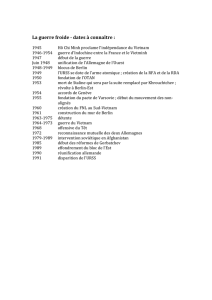

C. Le retour de Veterans de la Guerre du Vietnam 75

I. Historique : une guerre de 35 ans 76

II. Prise en charge psychiatrique au Viêt-Nam 80

III. Contexte socioculturel aux USA 81

IV. Les Vétérans du Vietnam 84

- Retour sur le sol américain. 84

- Des difficultés diverses. 85

1. Perception du retour. 85

2. Difficultés sociales 87

3. Problématiques médicales 88

V. Conséquences « théoriques ». 96

7

D. Le syndrome de Stockholm 106

I. Syndromes et maladies psychiatriques à noms propres 107

II. Premières conceptualisations et développements ultérieurs 108

III. Les cas princeps 110

IV. Discussion autour du cas de Patricia Hearst 111

V. Autre événement étayant 112

VI. Reformulation des questions 113

VII. Historique des prises d’otages 114

VIII. Médias et idéologie : un couple préexistant à 1974 118

IX. Discussion autour de l’attribution du nom 121

X. Autre exemple 122

E. Les attentats du RER B parisiens 124

I. L’état des lieux avant les événements 125

II. Les événements 128

III. Impacts 129

IV. Préambule : qu’est le terrorisme ? 132

V. Histoire du terrorisme en France 134

VI. Précédents : pourquoi pas de mise en place de dispositif ?

Une antériorité remarquable : la vague d’attentats de 1985-1986 138

VII. Discussion : Pourquoi CES attentats terroristes furent le point

de départ de la création de CE réseau de soins ? 142

- La création de la CUMP comme intégrée dans une stratégie

politique globale. 143

- La création de la CUMP comme relevant d’un processus

maturatif. 144

- La création de la CUMP comme relevant d’une nécessité

immédiate. 145

- L’omniprésence médiatique 145

3. CONCLUSION et OUVERTURE 147

BIBLIOGRAPHIE 152

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

1

/

158

100%