i / naissance des taches solaires

LES ERUPTIONS SOLAIRES

Le Soleil est l’une des innombrables étoiles de notre galaxie et à cet égard ni sa

position, ni ses propriétés intrinsèques ne sont exceptionnelles. C’est seulement la

proximité de cette étoile naine qui fait tout l’intérêt de son étude (une étoile naine

est une étoile ayant à la fois un faible volume et une faible luminosité ou

magnitude absolue : quantité d’énergie qu’elle rayonne), reste que notre Soleil n’a

jamais été plus étudié qu’en cette fin de XXème siècle. Les astronomes l’observent

désormais sous toute les coutures.

I / NAISSANCE DES TACHES SOLAIRES

Les éruptions solaires vues au XVIIe siècle

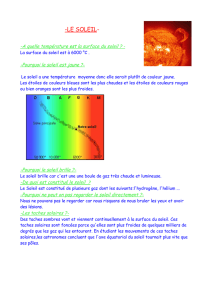

Les taches solaires sont la manifestation la plus évidente de l’activité du Soleil.

Certaines, visibles à l’œil nu, ont été observées depuis fort longtemps en Chine

mais c’est l’invention du télescope au XVIIème siècle qui en a permis l’étude

systématique. Les taches ne sont pas réparties uniformément à la surface du Soleil :

elles se limitent généralement aux zones de 30 degrés au nord et au sud de

l’équateur solaire.

Répartition des taches solaires.

Les taches se composent d’une partie centrale (l’ombre), qui est moins lumineuse

que le reste de la photosphère (fine couche de 300 kilomètres qui rayonne la

lumière visible) car elle est moins dense et plus froide (4200 Kelvins) que

l’atmosphère normale (5800 K), et d’une pénombre (région de transition entourant

l’ombre) et dont la température n’est inférieure que de 300 à 500 K à celle de la

photosphère. Le diamètre des taches peut atteindre 120 000 kilomètres, et si elles

sont regroupées, elles peuvent s’étendre de l’est vers l’ouest sur 250 000 km.

Ces taches ou facules sont des régions où le champ magnétique est intense (de

l’ordre de 0.4 Tesla). Ce champ dont le rôle devient de plus en plus important au

fur et à mesure que l’on s’élève dans les couches solaires, participe activement au

déclenchement des éruptions que l’on traitera ultérieurement. Ce champ

magnétique est engendré par la rotation sur elle même de cette énorme masse de

gaz (2.10^30 kg). En effet, la rotation globale du Soleil s’effectue en 27 jours (il

s’agit de la rotation synodique, c’est à dire celle qui est mesurée a partir de la

Terre) mais la région équatoriale tourne plus vite que les autres régions : 25.4 jours.

Cela est dû au fait que le Soleil, à la différence de la Terre solide, est une énorme

boule de gaz. Pour cette raison, la rotation est dite différentielle, et elle va

transformer un champ magnétique poloïdal (allant d’un pôle à l’autre) en un champ

toroïdal (parallèle à l’équateur) intense.

Les électrons et les protons, en se déplaçant, vont créer un courant électrique qui

va induire un champ magnétique. La rotation rapide à l’équateur va enrouler les

lignes de champ. Les courants de convection vont amplifier le phénomène. Les

lignes de champ vont se distordre et se vriller. De petites boucles crèvent alors la

surface, et les taches solaires prolifèrent à la surface. Quand cet embrouillamini

devient trop intense le champ magnétique "perd la boussole", les lignes éclatent et

se recombinent en grandes arches; mais le plus important c’est que cela amène un

renversement des pôles. Le pôle nord (magnétique) devient le pôle sud, et vice-

versa. Il faudra donc 11 ans de plus pour retrouver les pôles à leurs places.

Cependant l’activité solaire n’est pas constante au cours du temps. Comme

l’indique le diagramme de Maunder, on observe en moyenne la présence d’un

grand nombre de centres actifs durant des périodes se répétant tous les 11 ans. Mais

des mesures plus poussées laissent suggérer l’existence d’un second cycle de 80 à

100 ans. Toutefois, il est quand même courant de considérer que le cycle solaire est

constitué de 2 périodes de 11 ans, soit 22 ans.

Nombre annuel moyen de taches (1700-2000)

II / LES ERUPTIONS SOLAIRES

L’atmosphère solaire est parfois secouée par des phénomènes violents : les

éruptions, dont les effets peuvent se faire sentir jusqu’à la Terre. Si elles n’ont été

mises en évidence que plus de 2 siècles après les taches, c’est qu’elles sont

rarement visibles en lumière blanche. Les meilleures observations et les plus

régulières étant effectuées dans la raie alpha Hmm) de l’hydrogène.

L’éruption est caractérisée par une augmentation très forte de la brillance sur des

régions énormes qui peuvent atteindre 5 milliards de kilomètres carrés. Quand on

mesure à l’aide d’un spectromètre le profil de la raie H, c’est à dire la variation

d’intensité en fonction de la longueur d’onde, on constate qu’il s’agit d’un profil de

raie d’émission et non d’absorption comme c’est le cas dans la chromosphère

(région au dessus de la photosphère d’une épaisseur d’environ 1500 km). C’est

l’indice que la région émissive est chaude et dense. L’éruption est caractérisée par

des mouvements de matière spectaculaires. Ils ne sont pas toujours visibles au

centre au centre du disque solaire, mais sont évident sur le limbe (bord lumineux

du disque du Soleil) : des boucles, des arches se forment, la matière y monte et y

descend. Les boucles sont des pont de matière qui relient 2 régions de polarités

opposées. L’éruption, elle-même a lieu le plus souvent à la frontière de ces 2

régions et elle porte alors le nom d’éruption à double filet.

Mais selon certains spécialistes, le champ magnétique est à l’origine même de

l’éruption. En effet, un filament siège souvent au dessus de la frontière neutre entre

les 2 polarités. Si de la matière vient se bousculer à cette frontière avec des vitesses

opposées, le champ magnétique ne pourra plus soutenir le filament. Le champ va se

détortiller et par conséquent une énergie énorme va être libérée (de l’ordre de

10^25 Joules) en quelques minutes. Quoi qu’il en soit, toutes les particules du

plasma (fluide composé de molécules gazeuses, d’ions et d’électrons) vont

bénéficier de l’énergie libérée, et notamment en premier lieu les électrons et les

ions. Les mécanismes d’accélération ne peuvent être étudiés qu’avec des détecteurs

de rayons X.

En effet, les rayons X durs (dont l’énergie est supérieure à 50 keV) sont émis par

le freinage des ions sur les électrons. Aujourd’hui, on considère que le plasma tout

entier est très chaud (1 milliard de Kelvins) ce qui facilite l’émission de rayons X et

peut être suffisant pour produire des rayons X durs. En onde radio, l’éruption prend

l’aspect de sursauts. La vitesse de propagation des électrons dépasse les 100 000

km/s. Certains sursauts sont dus à des ondes de choc qui se déplacent à plus de

1000 km/s.

Les protons sont eux aussi accélérés. Par suite de chocs avec les noyaux d’hélium

dans la basse atmosphère solaire, les protons produisent des neutrons qui perdent de

l’énergie, sont capturés par l’hydrogène et émettent alors une raie à 2.2 MeV. On

n’a observé cette raie qu’assez récemment en particulier avec le satellite S.M.M

(mission pour le maximum solaire) qui a disparu en 1989. D’autres phénomènes,

moins violents et moins rapides, mettent en jeu des quantités de matière plus

grandes. Il s’agit des transitoires coronaux. On observe ces éjections de matière

dans le domaine visible à l’aide d’un coronographe. Il s’agit de nuages de plasma

qui se déplacent avec une vitesse de 1000 km/s jusqu'à une dizaine de rayons

solaire (soit environ 150.10^7 km).

Notre planète reçoit donc tout un cortège de particules (électrons, protons, noyaux

lourds…) précédés de rayonnements X, ultraviolets, radiol en résulte des

perturbations (orages magnétiques, aurores boréales) dont certaines, les

perturbations ionosphériques, ont longtemps servi de détecteurs aux éruptions

solaires.

1

/

5

100%