L`Italie : un destin européen

Questions

Imprimé en France

Dépôt légal :

1er trimestre 2013

ISSN : 1761-7146

N° CPPAP : 1012B06518

DF 2QI00590

9,80 €

Printed in France

CANADA : 14.50 $ CAN

Dossier

L’Italie : un destin européen

Ouverture. Des rayons et des ombres

Serge Sur

La longue marche de la démocratie italienne

Marie-Anne Matard-Bonucci

«Crise permanente»?

La difficile institutionnalisation de la «IIeRépublique»

Hervé Rayner

Du miracle économique à la stagnation

Céline Antonin

La société de Janus: l’Italie à l’épreuve de la modernité

Stéphane Mourlane

Le régionalisme: du dépassement au retour inachevé

Christophe Roux

La construction européenne: le guide et le bâton

Dominique Rivière

Une politique extérieure entre Europe et Méditerranée

Jean-Pierre Darnis

Et les contributions de

Roberto Aliboni, Antonio Bechelloni, Olivier Forlin, Jean Gili, Marie Levant,

Charlotte Moge, Camille Schmoll et Jean-Michel Tobelem

Chroniques d’actualité

Guerre et économie: les liaisons dangereuses

Jacques Fontanel

L’ONU, un «machin» bien utile

Renaud Girard

Questions européennes

L’Ukraine, ou le réveil de la république des confins

Alain Guillemoles

Regards sur le monde

L’Azerbaïdjan vingt ans après l’indépendance

Bayram Balci

Présidentielle américaine de2012: les aléas du processus électoral

Anne Deysine

Histoires de Questions internationales

NapoléonIII et l’unité italienne

Yves Bruley

Documents de référence

Les questions internationales sur Internet

Abstracts

&:DANNNB=[UUZ^[:

L’Italie : un destin européen N° 59

dF

Questions

internationales

L’Italie

Un destin européen

CANADA : 14.50 $ CAN

&’:HIKTSJ=YU^]U^:?a@a@f@t@k"

M 09894

- 59 -

F: 9,80 E

- RD

L’Ukraine : le renouveau ?

L’Azerbaïdjan sous tension

Un bilan de l’élection américaine

Napoléon III et l’Italie

Janvier -février 2013 N° 59

Questions

internationales

Questions

internationales

N° 59 Janvier-février 2013

QI N°59 L'Italie-CORLET.indd 1 20/12/12 16:02

503120210-Couv.pdf - Décembre 24, 2012 - 1 sur 2 - BAT DILA

Avertissement au lecteur : Les opinions exprimées dans les contributions n’engagent que les auteurs.

© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2013.

«En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou

totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que

l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du livre.»

Numéros parus :

- Le Sahel en crises (n°58)

- La Russie au défi du XXIesiècle (n°57)

- L’humanitaire (n°56)

- Brésil : l’autre géant américain (n° 55)

- Allemagne : les défis de la puissance (n° 54)

- Printemps arabe et démocratie (n° 53)

- Un bilan du XXe siècle (n° 52)

- À la recherche des Européens (n° 51)

- AfPak (Afghanistan – Pakistan) (n° 50)

- À quoi sert le droit international (n° 49)

- La Chine et la nouvelle Asie (n° 48)

- Internet à la conquête du monde (n° 47)

- Les États du Golfe: prospérité & insécurité (n° 46)

- L’Europe en zone de turbulences (n° 45)

- Le sport dans la mondialisation (n° 44)

- Mondialisation: une gouvernance introuvable (n° 43)

- L’art dans la mondialisation (n° 42)

- L’Occident en débat (n° 41)

- Mondialisation et criminalité (n° 40)

- Les défis de la présidence Obama (n° 39)

- Le climat: risques et débats (n° 38)

- Le Caucase: un espace de convoitises (n° 37)

- La Méditerranée. Un avenir en question (n° 36)

- Renseignement et services secrets (n° 35)

- Mondialisation et crises financières (n° 34)

- L’Afrique en mouvement (n° 33)

- La Chine dans la mondialisation (n° 32)

- L’avenir de l’Europe (n° 31)

- Le Japon (n° 30)

- Le christianisme dans le monde (n° 29)

- Israël (n° 28)

- La Russie (n° 27)

- Les empires (n° 26)

- L’Iran (n° 25)

- La bataille de l’énergie (n° 24)

- Les Balkans et l’Europe (n° 23)

- Mondialisation et inégalités (n°22)

- Islam, islams (n° 21)

- Royaume-Uni, puissance du XXIe siècle (n° 20)

- Les catastrophes naturelles (n° 19)

- Amérique latine (n° 18)

- L’euro: réussite ou échec (n° 17)

- Guerre et paix en Irak (n° 16)

- L’Inde, grande puissance émergente (n° 15)

- Mers et océans (n° 14)

- Les armes de destruction massive (n° 13)

- La Turquie et l’Europe (n° 12)

- L’ONU àl’épreuve (n° 11)

- Le Maghreb (n° 10)

- Europe/États-Unis: Le face-à-face (n° 9)

- Les terrorismes (n° 8)

- L’Europe à25 (n° 7)

- La Chine (n° 6)

- Les conflits en Afrique (n° 5)

- Justices internationales (n° 4)

À paraître :

t-FTWJMMFTNPOEJBMJTÏFT

t-B'SBODFEBOTMFNPOEF

Questions

internationales

Direction

de l'information légale

et administrative

La documentation Française

29-31 quai Voltaire 75007 Paris

Téléphone : (0)1 40 15 70 10

Directeur de la publication

Xavier Patier

Commandes

Direction de l’information

légale et administrative

Administration des ventes

23 rue d’Estrées

CS10733

75345 Paris cedex 07

Téléphone : (0)1 40 15 70 10

Télécopie : (0)1 40 15 70 01

www.ladocumentationfrancaise.fr

Notre librairie

29 quai Voltaire

75007 Paris

Tarifs

Le numéro : 9,80 €

L’abonnement d’un an (6 numéros)

France : 48 € (TTC)

Étudiants, enseignants : 40 €

(sur présentation d'un justificatif)

Europe : 53,90 € (TTC)

DOM-TOM-CTOM : 53,50 €

Autres pays : 56,60 €

Conception graphique

Studio des éditions DILA

Mise en page DILA, impression CORLET

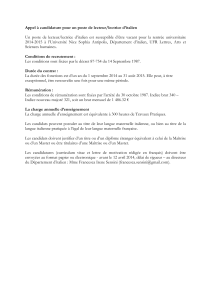

Photode couverture :

La façade d’un immeuble à Turin

pavoisée de drapeaux italiens

à l’occasion du 150e anniversaire

de l’Unité, en mars 2011.

© AFP / Mathieu Gorse

2e de couverture:

La skyline de Shanghai.

© AFP / Philippe Lopez

Prochain numéro

Les villes mondialisées

QI N°59 L'Italie-CORLET.indd 2 20/12/12 16:02

503120210-Couv.pdf - Décembre 24, 2012 - 2 sur 2 - BAT DILA

Questions

internationales

Éditorial

1

Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013

L

’

image de l’Italie est souvent associée à de nombreux clichés,

le dernier en date étant celui d’une économie d’un pays «Club

Med». Loin de ces lieux communs, l’Italie est avant tout une

grande puissance européenne, un État-nation au développement

économique brillant, une puissance industrielle, une société

civile active, une intelligentsia remarquable, l’un des principaux pôles

culturels et artistiques de l’Europe. Ce sont ces caractères qui font de

l’Italie l’un des piliers de la construction européenne, et que le présent

dossier entreprend d’analyser. Son fil rouge est que l’Italie est une

composante indissociable de cette construction, qui lui imprime sa marque

et oriente sa politique, même si l’attraction de l’Alliance atlantique et des

États-Unis est parallèlement forte.

Le dossier, y compris avec les «Histoires de Questions internationales»

et les «Documents de référence», ne néglige pas la dimension historique

de l’État italien, encore relativement récente. Il s’attache à la réalisation de

l’unité italienne, à la construction de l’État et à l’implantation progressive

d’un régime démocratique, mais aussi aux difficultés contemporaines,

difficultés politiques et institutionnelles, stagnation économique, déclin

démographique, clivages objectifs et subjectifs, régionaux, économiques

et sociaux de la société civile, modestie de la politique extérieure. Sur

ces différents points, l’Italie possède certes sa spécificité, mais nombre

d’entre eux sont communs aux membres de l’Union européenne.

Pour les rubriques récurrentes, on retrouvera les «Chroniques d’actualité»,

mais aussi une étude sur la dernière élection présidentielle américaine. De

façon plus synthétique, deux études sur l’Ukraine d’un côté, l’Azerbaïdjan

de l’autre. Ces deux États récents, à la périphérie de l’Union européenne

mais membres du Conseil de l’Europe, ont un passé commun comme

républiques de la défunte URSS. En dépit de cette proximité, beaucoup

de traits les opposent, langue, religion, traditions, ressources naturelles,

dimension, situation géographique, voisinage… À des titres divers, les

deux États illustrent les difficultés de la sortie de l’héritage soviétique et

cherchent leur place aux frontières non stabilisées de l’Union européenne

ou de l’OTAN, voire à l’intérieur. Avant cependant que ces perspectives

ne leur soient ouvertes, un long chemin reste à parcourir.

Cette première livraison de Questions internationales en2013 est aussi

l’occasion de souhaiter à ses lecteurs une année qui réponde à leurs projets

et à leurs espérances.

Questions internationales

Comité scientifique

Gilles Andréani

Christian de Boissieu

Yves Boyer

Frédéric Bozo

Frédéric Charillon

Georges Couffignal

Alain Dieckhoff

Robert Frank

Nicole Gnesotto

Pierre Grosser

Pierre Jacquet

Pascal Lorot

Guillaume Parmentier

Fabrice Picod

Philippe Ryfman

Jean-Luc Sauron

Ezra Suleiman

Serge Sur

Équipe de rédaction

Serge Sur

Rédacteur en chef

Jérôme Gallois

Rédacteur en chef adjoint

Céline Bayou

Ninon Bruguière

Rédactrices-analystes

Anne-Marie Barbey-Beresi

Sophie Unvois

Secrétaires de rédaction

Isabel Ollivier

Traductrice

Marie-France Raffiani

Secrétaire

Teodolinda Fabrizi

Houda Tahiri

Stagiaires

Cartographie

Thomas Ansart

Benoît Martin

Patrice Mitrano

(Atelier de cartographie de Sciences Po)

Conception graphique

Studio des éditions de la DILA

Mise en page et impression

DILA, CORLET

Conta

cter

la rédaction :

Questions internationales

assume la respon-

sabilité du choix des illus trations et de leurs

légendes, de même que celle des intitulés, cha-

peaux et intertitres des articles, ainsi que des

cartes et graphiques publiés.

Les encadrés figurant dans les articles sont rédi-

gés par les auteurs de ceux-ci, sauf indication

contraire.

No 59 SOMMAIRE

2

Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013

L’Italie

Un destin européen

4 Ouverture – Des rayons

et des ombres

Serge Sur

8 La longue marche

de la démocratie italienne

Marie-Anne Matard-Bonucci

24 «Crise permanente»?

La difficile

institution nalisation

de la «IIeRépublique»

Hervé Rayner

36 Du miracle économique

à la stagnation

Céline Antonin

48 La société de Janus:

l’Italie à l’épreuve

de la modernité

Stéphane Mourlane

59 Le régionalisme:

du dépassement

au retour inachevé

Christophe Roux

© AFP / Mathieu Gorse

DOSSIER…

DOSSIER…

3

Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013

69 La construction

européenne:

le guide et le bâton

Dominique Rivière

78 Une politique extérieure

entre Europe

et Méditerranée

Jean-Pierre Darnis

Et les contributions de

RobertoAliboni(p.76),

AntonioBechelloni(p.57),

OlivierForlin(p.34), JeanGili(p.84),

MarieLevant(p.53), CharlotteMoge(p.21),

CamilleSchmoll(p.44)

etJean-MichelTobelem(p.65)

Chroniques d’ACTUALITÉ

88 Guerre et économie:

les liaisons dangereuses

Jacques Fontanel

90 L’ONU,

un «machin» bien utile

Renaud Girard

Questions EUROPÉENNES

92 L’Ukraine, ou le réveil de

la république des confins

Alain Guillemoles

Regards sur le MONDE

99 L’Azerbaïdjan vingt ans

après l’indépendance

Bayram Balci

107 Présidentielle américaine

de2012: les aléas

du processus électoral

Anne Deysine

HISTOIRES

de Questions internationales

113 NapoléonIII

et l’unité italienne

Yves Bruley

Documents de RÉFÉRENCE

119 Les registres

de la puissance italienne

Napoléon Ier, Comte de Cavour,

Comte Ciano, Carlo Sforza

et Alcide De Gasperi (extraits)

Les questions internationales

sur INTERNET

124

Liste des CARTES et ENCADRÉS

ABSTRACTS

125 et 126

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

1

/

132

100%