Ghebaur_ARDIS121312 - Alliance de recherche sur les

1

Cosmina Ghebaur

Laboratoire CIMEOS, Université de Bourgogne

ATER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les non-publics au musée.

Un exemple de discrimination dans le domaine de la culture

Mes recherches portent sur les non-publics de la culture (Ancel & Pessin, 2004), ces

personnes en situation, à l’instant t, de non-pratique culturelle, de non-contact avec un objet

culturel donné. Je les aborde sous l’angle de leur fabrication institutionnelle, à savoir en tant

qu’ils sont produits par les institutions chargées, sur un territoire donné, des politiques

culturelles les concernant. Sur ce point, les quinze dernières années sont marquées en France,

dans le contexte de la décentralisation culturelle définie en 1982-1983, par un investissement

croissant des collectivités territoriales (Saez, 2009). Certaines villes – c’est sans doute

l’échelon le plus actif – mettent en œuvre des propositions très fournies en direction de leurs

populations. C’est notamment le cas à Fleury-la Rivière1, commune de la banlieue parisienne

appartenant à l’ancienne « ceinture rouge »2 (Merlin, 1998 : 64). Sa Direction de la Culture se

donne pour mission de combattre les « obstacles symboliques », à savoir le sentiment d’une

partie de la population – les « non-publics » justement3 – d’être « exclue » ou « non

concernée » par la programmation municipale. Il s’agit d’enclencher, subséquemment, une

« dynamique d’appropriation » : appropriation de « langages artistiques et culturels », de

« productions », de « lieux ».

Alors que des dispositifs de médiation sont institutionnellement mis en place pour

créer du « lien », du « contact » (Caune, 1999) entre des publics et des œuvres – des publics

pensés comme éloignés de la culture et des œuvres de la culture savante –, certains de ces

dispositifs produisent au contraire de l’absence, de la distance, des réticences et résistances.

Pour comprendre ce phénomène, le cas le plus intéressant est celui des migrants visés par des

politiques publiques d’intégration. Ce cas est à même de produire, me semble-t-il, un « effet

loupe », de grossissement sur la question des non-publics et de leur fabrication

institutionnelle. En effet, il permet d’aborder cette question dans un cadre où les acteurs font

l’objet d’une « pression assimilatrice » (D’Iribarne, 2009) : une imposition de normes,

valeurs, perspectives et au-delà, de phénomènes relevant de la violence symbolique, cette

violence « douce », « larvée » (Bourdieu, 1980 : 220), qui s’exerce au nom des croyances

légitimes de la société d’accueil. Et ce qui permet à cette violence de s’installer au cœur des

dispositifs de médiation évoqués et de les détourner de leur projet initial, ce sont parfois –

c’est ce qu’on verra dans cette communication – la stigmatisation et la discrimination des

personnes prises en charge.

1 Le nom de la ville, ainsi que les prénoms ont été changés afin de préserver l’anonymat des enquêtés.

2 La « ceinture rouge » est une couronne de communes ouvrières et communistes constituée autour de Paris à

partir des années 1930.

3 Ce terme n’est à aucun moment défini par la Direction de la Culture. Cette instance se contente d’affirmer, dans

son projet de service, la nécessité d’aborder « différemment » cette partie de la population « longtemps laissée

pour compte par les acteurs culturels ». La rhétorique utilisée laisse entendre que le terme est utilisé pour référer

aux classes populaires ; dans la perspective d’Ancel et Pessin dans laquelle je me place, il s’agit au contraire

d’une notion trans-classes. Quiconque peut être, note ainsi Martine Azam, « à la fois » public et non-public

s’agissant d’objets culturels différents, voire « plus ou moins » public au cours d’une même expérience de

réception, selon notamment le degré d’engagement aux œuvres (2004 : 69).

2

Pour appréhender ces mécanismes, je m’appuierai sur une enquête au cours de laquelle

j’ai participé à des sorties culturelles avec des migrants issus principalement des classes

populaires. Ces sorties – sur lesquelles je me suis, de fait, greffée4 – étaient organisées par

différentes structures municipales, dont un centre social situé dans les grands ensembles de

Fleury. L’enjeu pour moi était d’essayer de saisir ce qui, aux différents niveaux de la

médiation mise en place (dans les œuvres elles-mêmes, la façon dont elles sont montrées, les

discours institutionnels autour des sorties ou encore les modalités pratiques de la mise en

présence), est susceptible de nourrir des représentations pouvant multiplier par la suite, chez

les acteurs, les postures de méfiance, rejet, évitement. Concrètement, cela revient à aborder la

réception comme « adresse » et les dispositifs de médiation eux-mêmes en tant qu’ils posent,

construisent ou figurent socialement ceux auxquels ils s’adressent justement (Servais, 2010 ;

2013). La façon dont on s’adresse à l’autre opère, en effet, d’emblée, une distribution des

places : elle constitue l’autre en destinataire lui indiquant un rôle à investir, une relation

possible aux institutions et au corps social.

La sortie retenue ici a consisté à se rendre au Musée du Quai Branly pour une visite –

autonome – de l’exposition permanente. En effet, la Mairie de Fleury se contente de mettre

des cars à la disposition du centre social, ce dernier considère à son tour qu’il n’a pas les

moyens de payer un conférencier. Sachant par ailleurs que des sommes équivalentes sont

parfois déboursées lors de sorties loisirs (en tours de manège par exemple), on peut se

demander si ce n’est pas la dépense proprement culturelle qui tend en l’occurrence à être

considérée comme du gaspillage. Ou encore si, pour ce groupe d’acteurs institutionnels en

contact avec les récipiendaires des politiques culturelles, il ne suffit pas finalement d’une mise

en présence physique de publics et d’œuvres pour que l’appropriation visée ait lieu.

« N’importe qui peut, avance en effet de son côté la Directrice municipale de la Culture, être

touché par un texte de Baudelaire, d’Aragon, de Boris Vian ». Ce propos mobilise l’idéologie

du don de nature ou du goût naturel critiquée par Pierre Bourdieu dans L’amour de l’art

(1969) ou encore La Distinction (1979) ; il insiste surtout – c’est ce qui nous intéresse en

priorité – sur une sorte d’inutilité ultime des actions de médiation.

La visite évoquée prend place, d’autre part, dans un contexte particulier, que Fatma,

hôtesse d’accueil du centre social en charge des sorties5, décrit comme « communautaire ».

« Nous, on va sortir, explique-t-elle, avec la communauté maghrébine ; moi, je suis

Algérienne, donc pour elles… elles savent ». D’un côté, la sortie féminine est présentée à la

chercheure comme n’allant pas, socialement parlant, de soi (« c’est mal vu, très mal vu ») ; de

l’autre, il existe, d’après l’enquêtée, un cadre pouvant requalifier cette pratique, la rendre

honorable, licite. La condition est ainsi que les femmes sortent avec leur « communauté » ou

une « communauté » réputée proche, cette proximité étant posée par mon interlocutrice en

référence à la religion (« la plupart des Africains, ils sont musulmans, donc on a à peu près les

mêmes… pas traditions, mais presque, quoi, les mêmes… pratiques »).6 Dans cette logique,

4 Mon positionnement sur le terrain a alors été celui d’un « membre périphérique », pour reprendre l’expression

de Patricia et Peter Adler (Rémy, 2009 : 36). L’ethnographe ne participe que de manière « périphérique » aux

activités observées. D’une part, il entretient une proximité avec les enquêtés ; d’autre part, il a le souci constant

de réintroduire de la distance en leur rappelant par exemple les raisons de sa présence avec eux. S’il suscite des

attitudes ambivalentes sur le terrain, ce positionnement est aussi celui qui est le plus facile à tenir au plan

éthique. Le chercheur peut, en effet, considérer que les discours qu’il recueille ont été produits par les acteurs en

parfaite connaissance de cause.

5 C’est pour remplacer, pendant son congé parental, la coordinatrice animation du centre social que Fatma

accepte, dans l’espoir d’une promotion, la responsabilité des sorties.

6 Lors de la sortie analysée, le groupe est composé d’une douzaine de femmes originaires du Maghreb et

d’Afrique sub-saharienne, avec leurs enfants (une quinzaine, de moins de 10 ans) ; un seul homme est présent.

S’y ajoutent trois personnes extérieures à la cité (une bénévole invitée par le directeur, une amie et le fils,

collégien, de cette dernière).

3

Fatma, elle, met en avant, au cours de nos entretiens, tout comme dans les relations qu’elle

tisse avec ces femmes et leurs familles, sa qualité de « membre ». Elle insiste sur son respect

des règles du groupe – ces règles « connues de personne, entendues de tous » (Sapir, 1970 :

46) –, les qualifiant de « taboues ». De manière plus générale – et alors même qu’elle est née

en France –, elle se positionne comme « Française de papiers » : étrangère au même titre que

le public qu’elle vise professionnellement.

1/ Une séance de disqualification collective

Nous arrivons au Musée du Quai Branly vers 10h30 et passons grosso modo l’heure

qui suit à attendre dans les couloirs, à proximité du guichet destiné à l’accueil des groupes,

l’autorisation d’accéder aux salles d’exposition. Un employé nous demande d’abord de nous

ranger « bien contre le mur » pour « ne pas déranger le public », et, après moult vérifications,

remet les billets à Fatma avec le commentaire suivant lancé à la cantonade : « Bon, allez !

Mais, franchement, vous les encadrez à fond, hein, parce que le samedi, on a beaucoup de

monde ! ». Cette phrase sera répétée quasiment à l’identique quelques heures plus tard

lorsque, après un pique-nique dans le jardin du musée, nous nous présentons devant l’hôtesse

chargée de vérifier les billets au début du parcours d’exposition. L’entrée dans le musée est

clairement définie dans cette séquence comme une faveur concédée à la responsable du

groupe. La phrase citée (« Bon, allez ! Mais, franchement... ») relève, de surcroît, de ce

qu’Eric Auziol appelle la « double communication » (Mucchielli & Paillé, 2003 : 160), en

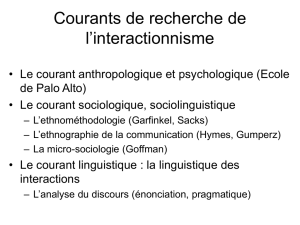

écho à la « double contrainte » théorisée par l’Ecole de Palo Alto (Bateson, 1980 : 14). Le

message s’adresse aussi bien à Fatma qu’aux autres personnes présentes qui constituent, elles,

le « public » : le public légitime (construit comme tel).

Cela se passe un peu comme si le personnel du musée souhaitait désavouer

publiquement le groupe du centre social, faire valoir qu’il n’est pas à sa place dans ces murs,

mais simplement toléré. C’est aussi, pour les employés, une façon de s’associer

symboliquement au « public », nécessairement gêné par ces « autres » dont les

comportements ne manqueront pas de s’inscrire en rupture avec les normes pressenties. Une

façon, surtout, d’ancrer une certaine définition de la situation, par le biais notamment de la

répartition des rôles énonciatifs (« on », « vous », « eux »). A cet égard, on peut noter que les

personnes qu’accompagne Fatma sont décalées vers le « eux/ils », la troisième personne7,

l’Absent dans la grammaire arabe. Les employés du musée les évoquent, de fait, comme si

elles étaient très précisément absentes. Ils les excluent d’abord du « public » – le « bon »

public (Bertrand, 2003 : 144) –, puis, dans un deuxième temps, de la dynamique « je »/« tu »8.

D’une part, il est demandé au groupe de se coller littéralement aux murs pour « ne pas

déranger » le public, la place physique qu’on l’autorise à prendre matérialisant la place

symbolique à laquelle il est assigné.

D’autre part, ses membres sont construits dans la situation comme totalement

dépourvus du droit à la parole : du droit reconnu à intervenir dans les conversations, à occuper

la scène, y compris lorsque le dit les concerne directement. Ils peuvent bien sûr s’emparer de

la parole et se constituer en participants de plein droit, mais on est là dans le « mode mineur »

(Piette, 1998 : 276) – les marges, la déviance – de l’échange tel que les employés du musée

tentent de l’instaurer. Dans les métiers au contact du public, existe parfois l’habitude de

7 Comme le note Emile Benveniste, la troisième personne a la particularité de posséder « comme marque

l’absence de ce qui qualifie spécifiquement le « je » et le « tu ». Parce qu’elle n’implique aucune personne, elle

peut prendre n’importe quel sujet ou n’en comporter aucun, et ce sujet, exprimé ou non, n’est jamais posé

comme « personne » » (1966 : 231).

8 C’est l’usage de la deuxième personne qui constitue, en effet, l’autre en co-énonciateur : en sujet potentiel

(Benveniste, 1966 : 260).

4

dénigrer celui-ci en son absence, l’exemple classique étant celui du commerçant qui, dans

l’arrière-boutique, commente sur un ton humoristique les interactions qu’il vient d’avoir avec

les clients désagréables. Dans la situation analysée, la particularité est que ce « dénigrement

de l’absent » se produit en sa présence, ce qui confère à l’acte de dénigrer une dimension

performative forte. C’est en dénigrant, en effet, les personnes du centre social, en les

rabaissant devant des témoins constitués du même coup en participants « ratifiés » de

l’échange (Goffman, 1987 : 15), que le personnel du musée les rend absentes, les évacue de la

situation d’énonciation et de la tension « je »/« tu » (« on »/« vous » en l’occurrence).

2/ Un individu « discréditable » comme levier de la situation

Fatma entérine cette répartition des rôles ; les deux fois où la phrase lui est adressée,

elle s’empresse de répondre en baissant la tête : « Oui, oui, bien sûr, ne vous inquiétez

pas… ». L’acteur tente d’abréger un échange qui met à mal son identité sociale, son sens-

pour-autrui, en le montrant en situation de faiblesse. Nous sommes donc tout à fait dans le

registre de la figuration au sens d’Erving Goffman ; celle-ci recouvre « tout ce qu’entreprend

une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne (y compris elle-

même) », elle vise à « parer aux « incidents », c’est-à-dire aux événements dont les

implications symboliques sont […] un danger pour la face » (1974 : 15). Pour garder celle-ci,

Fatma adhère à la vision qui lui est opposée, et cette adhésion – à éclipses, sans doute9 –

prend place dans une situation profondément ambivalente. D’un côté, l’acteur est coincé,

acculé ; en réalité, il n’a pas le choix d’adhérer ou non, l’adhésion lui est imposée ou

extorquée. De l’autre, ses interlocuteurs lui ménagent symboliquement une porte de sortie : ils

dissocient dans leurs discours – on a vu – les positions « vous » et « eux » (« Mais,

franchement, vous les encadrez… »).

Ce n’est pas Fatma – suggère-t-on – qui fait l’objet de la cérémonie de disqualification

en cours. Elle n’est pas assimilée au groupe mis à l’index, mais assiste tout simplement à la

scène, au même titre que le « public », catégorie honorable par excellence. La situation peut

néanmoins basculer à tout moment : c’est bien ce que l’acteur doit garder à l’esprit. Il peut,

d’un instant à l’autre, subir une dégradation énonciative et statutaire : être désigné

publiquement comme un individu au statut suspect, stigmatisé comme étranger (autre) au

monde du musée dans lequel il aspire à entrer. Le basculement en question aura notamment

lieu si l’acteur s’avise de contester la définition de la situation et la distribution des places

posées par le groupe en face. La place indiquée à Fatma est ainsi celle d’un individu, non pas

« discrédité », mais « discréditable » (Goffman, 1975 : 123) : son « stigmate » sera tu, et le

sursis prolongé aussi longtemps que la personne s’en tiendra à ne pas remettre en cause

l’ordre établi et le point de vue dominant sur la situation. C’est à une place de dominée que

l’acteur est au fond renvoyé ; et s’il s’empresse de la remplir, c’est bien parce qu’il a

incorporé – on imagine –, au moins en partie, la relation de domination et sa propre infériorité

en tant qu’allant de soi.

Des scènes comme celle que je viens de décrire sont récurrentes dans les musées

visités par le groupe du centre social ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Fatma évite au

maximum de se présenter seule à l’accueil. Pour chaque sortie, elle fait en sorte de se faire

accompagner par une personne extérieure à la structure (la chercheure, une bénévole), qu’elle

présente au groupe le matin comme « connaissant très bien le musée ». Avec cette personne

instituée guide, elle tente ensuite de négocier une relation lui permettant de déléguer au

possible le face-à-face avec le personnel du musée. Dans le bus, elle essaie par exemple de lui

remettre le dossier avec les justificatifs du centre en prétextant qu’elle n’a pas la place dans

9 On peut se demander s’il s’agit de cette « capacité « léthargique », comme dirait Paul Veyne, à adhérer, en-

deçà de la conscience, à plusieurs niveau de vérités » (Piette, 1996 : 171).

5

son sac ; une fois à destination, elle propose de prendre la queue du groupe pour « chercher »

l’entrée, puis de rester avec les « gens » dans le couloir pour les « rassurer » pendant que la

guide se charge, elle, d’aller récupérer les billets, voir si une activité a été réservée, etc.

L’objectif est, pour Fatma, de se soustraire à tout prix à des interactions qu’elle perçoit

comme particulièrement risquées pour son image, aussi bien sociale que professionnelle. Ces

interactions sont, en effet, susceptibles de rendre visibles – c’est très exactement ce qui se

produit dans le cas analysé – sa faible connaissance des lieux culturels, ainsi que son

incapacité à gérer l’autre (l’autre social déjà) et à éviter au groupe des rapports de force et des

situations de subordination ad hoc.

3/ Du malaise au sentiment de persécution et de harcèlement

Lors de chaque sortie, Fatma affirme ne plus se souvenir si elle a réservé une activité

pour la journée (« Ça fait longtemps que j’ai fait ça, moi… »). Lorsque je lui pose la question,

elle me donne la pochette avec les courriels échangés pour que j’y cherche moi-même la

réponse. Sa connaissance des équipements culturels est, en effet, si faible qu’elle ne sait tout

simplement pas ce que recouvrent les réservations qu’elle fait enregistrer. En même temps,

elle évite de poser des questions afin de réduire au maximum les contacts pouvant faire

ressortir son ignorance sur le sujet. Au Musée du Quai Branly, devant le mécontentement de

plus en plus manifeste du groupe, Fatma fait savoir autour d’elle, à voix basse, que sa

« demande » n’a pas été « prise en compte ». L’expression qu’elle utilise renvoie à un

fonctionnement administratif mystérieux et implacable, façon pour Fatma de calmer les

esprits et de clore la discussion sur un lieu commun, « une opinion entérinée, une image

partagée » par le groupe (Amossy & Herschberg-Pierrot, 2009 [1997] : 43). Le recours à ce

type d’argument lui permet, déjà, de réaffirmer son allégeance au groupe et d’insister sur sa

qualité de membre (ou d’en demander, au contraire, la reconnaissance publique). Au-delà,

l’acteur tente de pousser ses pairs à se constituer en « nous » face à un « ils » indéfini, hostile

et difficile à affronter sur son propre terrain.10

« Apparemment, ils n’ont pas pris en compte nos réservations, me glisse, avec un air

entendu, une femme dans la file ; Fatma leur a demandé, ils ont dit oui, mais ils n’ont pas pris

en compte ». Ainsi recadrée, la situation suscite un malaise au sein du groupe des « nous » ;

ses membres ont le sentiment d’être traités comme une quantité négligeable, de ne pas être

« pris en compte » eux-mêmes en tant que personnes. On remarque au passage l’utilisation

elliptique, autosuffisante de l’expression « prendre en compte ». Celle-ci traduit chez mon

interlocutrice une adhésion pure et simple à l’explication qui lui est proposée – on peut bien

sûr se demander si elle sait à quoi l’expression fait référence ou si elle se contente de donner

suite, tout simplement, à la demande de reconnaissance de Fatma. Quoi qu’il en soit, durant la

matinée, le malaise évoqué bascule progressivement vers un sentiment de persécution que la

responsable du groupe ratifie après-coup en présentant l’obtention des billets comme un

exploit ou, en tout cas, comme une issue totalement inespérée. « J’ai réussi à obtenir des

places ! », nous lance-t-elle sur un ton enjoué, en agitant la liasse que l’employée vient de lui

remettre. Sa phrase traduit sans doute une volonté de valoriser son travail ; elle traduit surtout

son sentiment et celui des usagers du centre social d’être illégitimes au sein du musée, ainsi

que leur méconnaissance de cette institution comme service public.

Le point d’orgue de la journée se déroule au cours du pique-nique dans le jardin de

l’établissement lorsque les femmes accusent les agents de sécurité de les surveiller, voire de

les espionner :

10 Cette polarisation du discours des classes populaires en « nous » et « ils » a été mise en évidence par Richard

Hoggart dans son livre sur le style de vie des classes populaires anglaises de la première moitié du XXème siècle

(1970 : 115-146).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%