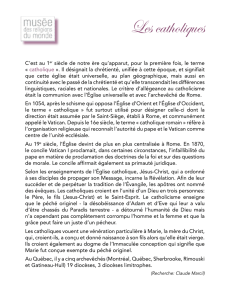

TEOLOGIE L`ecclésiologie catholique et le droit canonique

Caietele Institutului Catolic I (2000) 12-30

TEOLOGIE

L'ecclésiologie catholique et le droit canonique

–Leçon académique à l’occasion du doctorat honoris causa

remis par l’Université de Bucarest –

Patrick Valdrini

Recteur de l’Institut Catholique de Paris

1. Introduction

L'organisation de l'Église, en droit canonique, est un ensemble de

règles dont le fondement et le contenu s'expliquent par l'ecclésiologie

qu'elles traduisent. Sans doute, cette proposition générale prend-elle un

sens très approprié lorsque l'on se prépare à présenter l'organisation de

l'Église Catholique et que l'on entre dans le corpus juridique que

constituent le code de droit canonique latin et le code des canons des

Églises orientales catholiques. Rappelons que le principe de

codification, c'est-à-dire le fait de rassembler l'ensemble du droit

canonique universel dans un code promulgué devenant source du droit

pour l'Église tout entière, a été adopté dans l'Église Catholique à la fin

du XIXe siècle. A ce moment-là on cherchait un moyen de rendre plus

accessible un droit dont les sources étaient dispersées dans trop de livres

et de textes. Le modèle que constituait le Code de Napoléon Premier fut

retenu. En 1917, on publia le premier code de droit canonique latin et

l'on mit en chantier une codification pour les Églises orientales

catholiques. Le code de 1917 fut utilisé pendant près de 70 ans et

remplacé en 1983 par un nouveau code promulgué cette année-là par le

Pape Jean-Paul II. Il devint donc la source principale du droit canonique

latin. Pour ce qui concerne les 21 Églises orientales catholiques, le

projet de codification prévu au début du siècle dernier n'aboutit jamais

totalement. Cependant, en 1990, on mit fin à d'importants travaux de

13 Patrick Valdrini

codification repris en 1972 dans l'intention de doter ces Églises d'un

corpus de canons aussi pratique que l'était le Code de droit canonique

latin. Ainsi, un Code des canons des Églises orientales catholiques fut

promulgué par le Pape Jean-Paul II le 18 octobre 1990. Comme nous le

disions, ces deux grands codes sont aujourd'hui utilisés comme sources

principales du droit, à côté d'autres textes ayant aussi une portée

universelle ou, en revanche, constituant l'ensemble du droit particulier

porté pour des communautés ayant un statut juridique propre à recevoir

des lois comme le sont, par exemple, les différents diocèses ou

éparchies. Ces codes ont repris l'ecclésiologie contenue dans les grands

textes du second Concile du Vatican (Concile Vatican II) qui s'est tenu

de 1962 à 1965. Notamment, ils s'inspirent de la Constitution

apostolique Lumen gentium (lumière des peuples) qui développe

solennellement l'ecclésiologie catholique. C'est à ce grand texte

conciliaire qu'il faut se référer si l'on veut comprendre, expliquer,

commenter et interpréter les codes. En effet, les règles juridiques, même

si elles ont le caractère obligatoire qu'on leur connaît, ne peuvent être

jugées comme si elles étaient à elles seules le tout de ce que l'Église

exprime sur elle-même. Elles doivent être placées dans un cadre plus

large. Celui-ci est de nature ecclésiologique. Certes, en droit canonique

catholique, nous tenons au maintien d'une nature propre et spécifique

des textes, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion entre la présentation de

l'Église en termes ecclésiologiques et la description du statut des

institutions en termes juridiques. Mais ce maintien méthodologique

n'autorise pas à mettre une cloison étanche entre les deux disciplines,

l'ecclésiologie et le droit.

C'est cette relation entre ecclésiologie et droit qui a évolué dans les

années qui viennent de s'écouler. De ce point de vue, on reconnaît

facilement à présent que le Concile Vatican II a été le moment du

dépassement, voire d'une mise à l'écart d'une systématique canonique

touchant l'organisation de l'Église qui ne correspondait plus à

l'appréhension que cette dernière avait de son organisation. Le code de

1917 présentait l'organisation de l'Église Catholique selon une

systématique trop juridique. Aujourd'hui, celle-ci nous paraît ancienne et

marquée par l'histoire. En effet, le livre du code de 1917 consacré à

l'organisation de l'Église ressemble en beaucoup de points aux livres de

droit de l'époque moderne ou aux codes des sociétés séculières qui

présentent les institutions comme l'architecture des fonctions devant être

L’ecclésiologie catholique et le droit canonique 14

exercées pour qu'une société soit organisée. Mais peu de considérations

d'ordre théologique ou ecclésiologique ne sont mentionnées ou, même,

implicitement évoquées. Cette sécheresse a été dénoncée par certains

canonistes au milieu du XXe siècle, car elle avait peu de rapports, d'une

part, avec la manière dont, à l'époque, on parlait de l'être ecclésial,

d'autre part, avec l'expérience chrétienne que les fidèles avaient des

rapports entre les personnes à l'intérieur de l'Église. En tant que science

ecclésiastique séparée du droit canonique, l'ecclésiologie avait progressé

et c'est elle qui devait largement inspirer les textes du Concile Vatican

II. Mais, traitons une question préalable avant de dire en quoi les codes

actuels ont changé. Pourquoi le code de 1917 était-il aussi « juridique »

et laissait-il aussi peu de place aux éléments ecclésiologiques et

théologiques ? La réponse, rapide malheureusement, nous entraîne dans

l'histoire de l'Église Catholique, dans cette partie de l'Europe, à partir de

la fin du Moyen-Age. On reconnaît aujourd'hui que l'Église Catholique a

dû s'affronter à des systématiques de pensée, philosophiques, politiques

et religieuses, qui ont contesté ce qu'elle était et représentait dans la

société de l'époque. Une philosophie était, en germe, celle qui allait

conduire à l'affirmation d'une raison autonome donnant à l'individu des

responsabilités prométhéennes. La politique, notamment les traditions

gallicanes, préparait les systèmes juridiques actuels de séparation de

l'Église et de l'État et le rejet de l'activité de l'Église dans la sphère du

privé. Les nouvelles confessions issues de la Réforme s'organisaient

comme des sociétés séculières en écartant le caractère médiateur de

l'appartenance à une institution ecclésiale offrant des moyens d'obtenir

la grâce divine. L'Église Catholique s'est défendue. En conséquence,

aujourd'hui, il faut comprendre le caractère qui nous paraît trop juridique

de la présentation de l'organisation de l'Église comme le fruit d'un

déséquilibre dû à la volonté de protection des éléments propres d'une

ecclésiologie que des systèmes adversaires touchaient. Ainsi, le code de

1917 présente-t-il un corpus de règles où l'être profond de l'Église

n'apparaît pas dans sa richesse, comme le font les nouveaux textes

conciliaires et comme tentent de mieux le faire les deux codes

actuellement en vigueur. Mais, nous devons encore expliquer pourquoi

et comment s'est faite une évolution qui, à notre sens, a été déterminante

pour l'Église Catholique et qu'il est indispensable de connaître pour

juger la présentation actuelle de l'organisation de l'Église Catholique par

les deux codes.

15 Patrick Valdrini

2. Sacrements et statuts des personnes

Les combats menés par l'Église Catholique à partir du XVIe siècle

contre l'État moderne l'ont trop conduit à se présenter comme une

société structurée à l'image des sociétés séculières. Pour la définir, on a

eu recours pendant deux siècles à l'expression de «société juridiquement

parfaite». Cette expression appartenait au vocabulaire de philosophie

politique de l'histoire occidentale moderne, c'est-à-dire, surtout, à partir

du XVIIe siècle. Elle exprimait le fait qu'une société complète comme

l'État n'avait pas besoin d'une autre société pour exister. En d'autres

termes, cette expression était liée à l'idée de souveraineté de l'État.

Appliquée à l'organisation ecclésiastique, l'expression montrait que

l'Église avait une existence indépendante de l'État, en quelque sorte une

souveraineté dans l'ordre qui est le sien, nécessitant une liberté d'action

par rapport à l'État. L'Église avait sa propre organisation sans qu'elle ait

besoin de l'État pour s'organiser et décider ce qui est bon pour elle. Elle

montrait ainsi qu'elle agissait au titre d'une mission reçue de Dieu sur

laquelle l'État n'avait pas de pouvoir particulier. Mais l'on connaît ce

principe jamais démenti : lorsque l'on s'oppose à quelqu'un, le risque est

grand de ne mettre en valeur que des aspects nécessaires à la

controverse, laissant de côté d'autres aspects pourtant tout aussi

importants. C'est le cas de l'Église Catholique. Le cadre de discussion,

voire d'affrontement, entre Église et État était juridique. Dès lors,

l'ecclésiologie pendant trois siècles sera juridique. C'est cela qui

évoluera. L'aspect sociétaire et organisé, expliquant que l'Église se

présente avec une architecture hiérarchique d'institutions et de

personnes, devait être enraciné dans une ecclésiologie plus riche. Or

l'Église Catholique a connu un temps très précieux d'enrichissement de

son ecclésiologie. Ce fut la première moitié du XXe siècle, à la faveur

d'une évolution des rapports entre l'Église Catholique et les États

modernes et, parallèlement, d'une recrudescence chez les ecclésiologues

des études bibliques et patristiques accompagnant les premiers dialogues

œcuméniques. Les présentations de l'Église changèrent. Les dimensions

fondamentales, jamais oubliées, il est vrai, mais moins mises en valeur,

furent réétudiées. L'Église fut mieux présentée comme la société voulue

par Dieu pour être le ferment du salut des hommes. Le grand

L’ecclésiologie catholique et le droit canonique 16

ecclésiologue Yves Congar écrivit : «Au XIXe siècle encore, on a

beaucoup considéré le monde et l'Église comme domaine d'une autorité.

Le ressourcement biblique a davantage fait voir le monde comme sujet

d'une histoire dont le sens est relatif à son terme, c'est-à-dire à

l'eschatologie. Mais ceci n'a guère été acquis qu'après la seconde guerre

mondiale. L'Église ne se concevrait plus principalement comme pouvoir

rival de l'autre pouvoir, mais elle se verrait elle-même, elle verrait le

monde lui-même et son rapport à ce monde, en référence à

l'eschatologie»1. Cette évolution trouvera une signature solennelle dans

les textes du Concile Vatican II, ainsi ce texte qui sert de référence

essentielle au travail canonique : «Le Christ, unique médiateur, crée et

continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église

sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité par laquelle il

répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. Cette société organisée

hiérarchiquement d'une part et le Corps mystique d'autre part,

l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église

terrestre et l'Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être

considérées comme deux choses, elles constituent au contraire une seule

réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est

pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la

compare au mystère du Verbe incarné » (Lumen gentium, 8).

Par conséquent, les statuts des institutions et des personnes à

l'intérieur de l'Église ne peuvent être fondés uniquement sur le besoin

d'organisation propre à toute société ou sur le besoin d'ordre que

réclame toute société qui cherche la meilleure organisation. Dans la

systématique qui préside à l'organisation de l'Église, des éléments

interviennent, éléments essentiels, dont l'origine sera la mise en œuvre

de ce que le Concile Vatican II appelle, décrivant l'Église, «la

communauté de foi, d'espérance et de charité». Dans cet ordre, les

statuts sont la traduction juridique de la mission confiée par Dieu pour

que se réalise la mission universelle de l'Église. Dès lors, les codes de

droit canonique, latin et oriental, sont construits sur la fondation de

ministères dont les pouvoirs viennent de Dieu. Trois sacrements sont

fondateurs de statuts fondamentaux : le baptême, la confirmation et

l'ordre. Par le baptême, on acquiert le statut de Christifideles, nom latin

1Y. CONGAR, L'Eglise. De Saint-Augustin à l'époque moderne. Paris, Cerf, dernière

édition, 1996, p. 462-463.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%