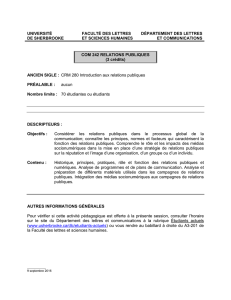

Sociologie du développement - Département de sociologie

PLAN DE COURS

Département de sociologie

Université du Québec à Montréal

Sigle : SOC 5065 Groupe : 50

Titre : Sociologie du développement

Session : Hiver 2017

Enseignante : Marie-Nathalie LeBlanc

Téléphone : (514) 987-3000 poste 3384

Bureau : A-5130

Courriel : leblanc.marie-nathalie@uqam.ca

AVIS À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET TOUS LES ÉTUDIANTS

Les étudiants (es) doivent se procurer leur adresse normalisée de l’UQAM.

Étapes à suivre :

1. Aller au http://www.info-courrier.uqam.ca

2. Sélectionner « Code d’accès »

3. Vous trouverez votre NIP sur votre relevé facture ou votre bulletin d’inscription

4. Vous pouvez consulter vos messages directement à l’adresse suivante :

http://www.courrier.uqam.ca

REMISE DES TRAVAUX

Au moment de la remise des travaux, les étudiants(es) désireux de les récupérer sont

priés d’y joindre une enveloppe suffisamment affranchie afin qu’ils leur soient

retournés par la poste. Vous devez conserver une copie de vos travaux avant de les

déposer dans la chute située face du local A-5070 du Pavillon Hubert-Aquin.

AVIS AUX ÉTUDIANTS SUR LE NIVEAU DE L’ENSEIGNEMENT

Ce cours nécessite des notions de base en sociologie, incluant une connaissance des concepts-clés

et des théories de la sociologie. Pour cette raison, il s’adresse principalement aux étudiantes et

étudiants de deuxième et troisième année de baccalauréat en sociologie.

DESCRIPTIF

Ce cours introduit les étudiantes et les étudiants au domaine de la sociologie du développement,

en tenant compte des changements politiques, économiques et idéologiques en cours depuis la fin

de la guerre froide. Ce cours permettra aux étudiantes et les étudiants d’acquérir des

connaissances théoriques et factuelles sur les diverses problématiques du développement. Dans

une perspective historique, les étudiantes et les étudiants se familiariseront avec les principales

théories du développement. La lecture critique de ces théories sera intégrée à une analyse des

effets de la colonisation, de la guerre froide et de la libéralisation des marchés sur les sociétés

cataloguées sous les libellés « Tiers-monde », « pays en développement », « pays en

émergence », « suds », « sud global ». Tout en explorant les dynamiques du financement

international et de l’aide aux pays en développement, de la mise en valeur des ressources locales

et régionales, et de l’influence des organismes multilatéraux sur les économies nationales, ce

cours met l’emphase sur les implications sociales et culturelles du développement, ainsi que sur la

nécessité de reconnaître la valeur des savoirs locaux.

La sociologie du développement, comme domaine d’étude défini, émerge seulement dans la

foulée de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre froide et des Indépendances.

Depuis, ce domaine d’étude s’est profondément métamorphosé en réponse aux transformations

sociales, politiques et économiques qui ont marqué les sociétés humaines au cours des 60

dernières années, ainsi qu’aux différentes approches théoriques quant à ces changements. Dans

une perspective historique, ce cours examine à la fois, le monde en transformation et les visions

changeantes de ce monde.

Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, de nombreux sociologues et économistes se sont

consacrés à l’étude systématique des sociétés dites du « Tiers-monde », ou des sociétés en dehors

des mondes capitaliste et socialiste. Ces premiers observateurs ont plaidé pour une théorie

unidirectionnelle du changement social vers le développement du capitalisme et de la démocratie,

d’où le paradigme de la modernisation et de la rationalisation. Dans les années 1960, avec la

Guerre du Vietnam, et les divers mouvements de décolonisation et de masse, les sociologues se

sont tournés vers une perspective marxiste et historique afin d’articuler une sociologie

comparative portant sur l’analyse globale du développement. C’est dans ce contexte social et

théorique que les théoriciens du développement ont défendu une vision critique du changement

global et de la mondialisation, d’où les théories du « système-monde » et les théories de la

dépendance. Au cours des trois dernières décennies, avec le rapprochement entre les mondes

capitalistes et communistes, et éventuellement l’écroulement du communisme comme système

étatique, la sociologie du développement s’est radicalement transformée. Tandis que les

approches quant à la mondialisation et à la relation entre le local et le global se multiplient, un

écart semble se creuser entre le paradigme néolibéral du développement (qui relève

principalement des politiques et programmes des bailleurs de fond et des agences de

développement) et les perspectives populaires et critiques qui reposent sur les concepts de

développement équitable, de savoir local et de contestation.

OBJECTIFS

L’objectif du cours est d’inviter les étudiantes et les étudiants à articuler une réflexion critique sur

les principales approches théoriques et méthodologiques en sociologie du développement. Plus

particulièrement, ce cours aborde la sociologie du développement à travers l’étude des processus

de la colonisation, de la modernisation et de l’impérialisme occidental (et autres). Dans la foulée

de cette posture critique, les étudiantes et les étudiants seront invitées à « penser

anthropologiquement », c’est-à-dire à développer une capacité analytique d’engager la réflexion

sur le changement social à partir des « marges » de la modernité.

Le contenu de ce cours vise à confronter les étudiantes et les étudiants avec les principaux

concepts et paradigmes utilisés pour rendre compte de l’inégalité politique, sociale, économique

et culturelle entre les diverses sociétés et au sein des diverses sociétés. Outre, une attention portée

sur les principales sources d’inégalité, ce cours vise à introduire les concepts de savoir local et de

contestation au champ de la sociologie du développement. Ainsi, les relations entre dynamiques

locales et les enjeux mondiaux sont au centre de l’approche élaborée dans ce cours.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Ce cours est divisé en trois parties.

Dans la première partie du cours, l’accent sera mis sur l’évolution historique du champ

sociopolitique du développement. Nous examinerons, dans un premier temps, le contexte de

l’émergence du paradigme développementaliste à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Ce

cadrage historique permettra de mettre en lumière le contexte sociopolitique de l’idéologie de la

modernisation. Par la suite, nous aborderons les diverses transformations de ce paradigme

économiste du développement, incluant le contexte de la fin de la Guerre froide, la mise en œuvre

de politiques néolibérales (incluant le consensus de Washington, les nouvelles conditionnalités de

l’aide et le « bonne gouvernance »), ainsi que l’approche du développement humain et des

objectifs du Millénaire, et celle du développement durable.

Dans la seconde partie du cours, nous explorerons les diverses approches critiques en sociologie

et en anthropologie qui remettent en question le paradigme développementaliste. Ces perspectives

critiques centrent leur analyse, d’une part, sur les mutations socio-économiques, profondes et

rapides, en référence aux dynamiques de la colonisation, de l’impérialisme et de la

mondialisation, et, d’autre part, sur des dynamiques sociales et culturelles à l’échelle locale. Nous

examinerons plus spécifiquement les théories de la dépendance, du « système-monde », du post-

développement et du pragmatisme socio-anthropologique.

La troisième partie du cours met en lien les diverses théories et orientations qui auront été

abordées dans les deux premières parties dans le cadre de trois thématiques spécifiques au

contexte contemporain: 1) la question des sociétés africaines; 2) l’humanitaire ; 3) l’ONGisation

de la société civile.

Le déroulement du cours est construit afin d’être interactif et dynamique. La participation des

étudiantes et des étudiants est hautement souhaitée. Afin de rendre les discussions stimulantes et

le cours dynamique, les étudiantes et les étudiants doivent arriver préparés à chaque séance. Il est

essentiel de lire les textes obligatoires AVANT leur discussion en classe. De plus, des ateliers de

travail, des débats et des conférences sont intégrés aux séances du cours.

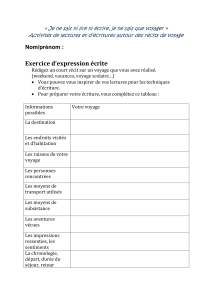

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ÉVALUATION

Les étudiantes et les étudiants qui remettent leurs travaux en retard sans justification médicale

(note de médecin) seront pénalisés de 1% de la note finale du cours par jour de retard.

Ce cours comporte trois exigences :

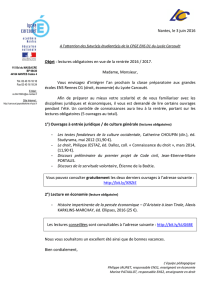

I. RAPPORTS CRITIQUES DE LECTURE - Deux rapports critiques de lecture à partir de

débats dans la littérature (50% : 25% chacun)

Les étudiantes et les étudiants doivent produire deux rapports critiques de lecture basés sur des

débats dans la littérature.

Les lectures pour les rapports sont présentées aux SÉANCES 3 et 7.

Chaque rapport doit être d’environ 1500 mots (excluant les references bibliographiques).

Les rapports critiques doivent inclure des références bibliographiques (voir les lectures proposées

dans les séances 3 ou 7).

Rapport 1 : SÉANCE 3 : Le consensus de Washington, le néo-libéralisme et le développement

humain, Date de remise : 1er février 2017 en classe

Rapport 2 : SÉANCE 7. Le post-développement et la critique de la modernisation, Date de

remise: 1 mars 2017 en classe

II. Travail thématique (50%)

Le travail doit être original et inclure une bibliographie diversifiée (articles scientifiques,

monographies et ouvrages collectifs).

Le travail doit être d’environ 3000 mots (excluant les notes de bas de page et la bibliographie).

Le travail thématique doit porter sur un des thèmes discutés lors des séances et doit inclure

certaines des lectures obligatoires et suggérées.

Le travail se divise en deux étapes:

1. Présentation de la thématique du travail (750 mots, environ 3 pages) et de la

bibliographie (un minimum de 5 références variées): Date de remise: 5 avril 2017 en

classe

2. Date de remise du travail: 26 avril 2017 dans la chute des travaux, Département de

sociologie, 5e étage, Paville Hubert-Aquin

COMMUNICATION AVEC L’ENSEIGNANTE

Il est préférable de communiquer avec l’enseignante par courriel : leblanc.marie-

nathalie@uqam.ca. Veuillez intituler votre message avec le sigle du cours (SOC5065).

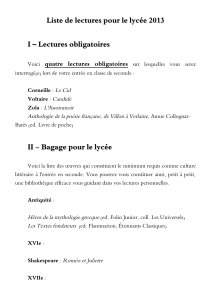

HORAIRE DES SESSIONS et LECTURES OBLIGATOIRES

SÉANCE 1. Introduction au cours et présentation du plan de cours (11 janvier 2017)

Lecture suggérées:

TOURAINE, A. 1992. « Qu’est-ce que le développement? » L’année sociologique, 42 : 47-83.

WALLERSTEIN, I. 1982. « Le développement du concept de développement», Sociologie et

sociétés, 14: 2: 133-142.

http://www.erudit.org/revue/socsoc/1982/v14/n2/001838ar.pdf

LEGOUTÉ, J. R. 2001. « Définir le Développement : historique et dimensions d’un concept

plurivoque », Cahier de recherche, Vol 1, No 1, Février, Groupe de recherche sur l'intégration

continentale, Université du Québec à Montréal, pp.1-43.

http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/gricpdf/legoute%5B1%5D.pdf

CARTIER-BRESSON, J., B. DESTREMAU et B. LAUTIER (dir.), 2009. « Les mots du

développement : trajectoires et pouvoirs», Revue Tiers Monde, 200 : 4 : 725 à 734.

THÉRIEN, J.-P. 2001. « Un demi-siècle d’aide au développement », Lien social et politiques-

RIAC, 45 : 89-103.

AUBERTIN, C., R. et al. 1982. « Histoire de développement ... », Revue Tiers-Monde, XXIII :

90: 297-344.

CURRIE-ALDER, B. 2016. « The State of Development Studies: Origins, Evolution and

Prospects », Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du

développement, 37: 1: 5–26.

PARTIE I. CONTEXTE HISTORIQUE DE L’ÉMERGENCE DU CHAMP DU

DEVELOPPEMENT ET CONCEPTS DE BASE

SÉANCE 2 : Paradigme développementaliste de la modernisation (18 janvier 2017)

Lectures obligatoires :

ROSTOW, W.W. 1963. « Les cinq étapes de la croissance » Chapitre 2. in Les étapes de la

croissance économique. Paris : Seuil. Pp.13-32.

BERNSTEIN, H. 1971. “Modernization Theory and the Sociological Study of Development”,

Journal of Development Studies, 7: 2: 141-160.

Documents de travail – atelier de discussion (Veuillez amener ces documents en classe pour la

discussion)

Extraits du discours de George C. Marshall à l’Université Harvard en 1947 (Plan

Marshall) : http://mjp.univ-perp.fr/textes/marshall05061947.htm

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%