LA DÉCROISSANCE - Université de Sherbrooke

LA DÉCROISSANCE : UNE SOLUTION AUX PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

INHÉRENTS À LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION?

par

Odile Tirard-Collet

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement

en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)

Sous la direction de Monsieur Alain Létourneau

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Mai 2013

i

SOMMAIRE

Mots-clés : décroissance, société de consommation, Serge Latouche, Paul Ariès, croissance

économique, développement durable

Il ne fait plus de doute aujourd’hui que les problèmes environnementaux se multiplient et que les

réponses se font attendre. La croissance économique, un impératif pour perpétuer le mode de vie

actuel, est en effet stimulée par l’essor de la production et de la consommation, au prix de multiples

pressions sur les écosystèmes. La consommation n’est plus une activité parmi tant d’autres, mais

bien un élément structurant de première importance que l’expression « société de consommation »

traduit bien. Par ailleurs, le développement durable, qui propose d’intégrer les préoccupations

environnementales et sociales à l’économie, ne semble pas tenir ces promesses, du moins en ce qui

concerne l’environnement, comme en témoignent les nombreux rapports mettant en évidence la

constante dégradation de la situation. Les causes de cette dégradation, intimement liées à

l’organisation complexe de la société, peuvent-elles trouver des solutions grâce à de simples

ajustements? Est-il temps d’envisager de nouveaux paradigmes? La décroissance est un de ces

courants de pensée qui proposent de redessiner en profondeur le cadre de vie pour trouver des

réponses durables non seulement à la crise environnementale, mais aussi aux crises socio-

économiques de plus en plus perceptibles.

Cet essai a pour objectif d’évaluer l’impact environnemental des solutions apportées par les

objecteurs de croissance et d’en mesurer la portée réelle. La décroissance étant un mouvement aux

voix multiples, donc aux solutions tout aussi variées, ce travail se penche plus spécifiquement sur

les propositions de deux auteurs centraux, soit Serge Latouche et Paul Ariès. Au terme de l’analyse,

il apparaît clairement que les propositions faites par ceux-ci permettent de diminuer l’impact des

actions humaines sur l’environnement non pas en limitant la consommation, mais en changeant la

nature de celle-ci, en modifiant le rapport au temps et à l’espace. Par contre, une question demeure :

est-ce une utopie de penser que la décroissance sera comprise et acceptée par une majorité?

Peut-être bien, mais cela ne semble pas plus utopique que de penser que notre mode de vie peut se

perpétuer sans entraîner de graves conséquences sur l’environnement et par le fait même, sur la vie

humaine. Ainsi, cet essai, en faisant ressortir les bien-fondés de la décroissance du point de vue

environnemental, pose tout de même un regard nuancé sur la portée réelle d’un mouvement aussi

radical et sur les risques qui y sont inhérents.

ii

REMERCIEMENTS

Au terme de cet essai, je souhaite remercier mon directeur Alain Létourneau qui a bien voulu

prendre part à ce projet et qui a su me guider tout au long de ma rédaction.

Je souhaite aussi remercier tous ceux que j’ai côtoyés : famille, amis et connaissances qui, au fil des

discussions, m’ont permis d’approfondir ma réflexion sur la décroissance. Ce sujet est reçu de

façons diverses : pour certains, il choque ou provoque de l’incompréhension, pour d’autres, il est

porteur d’espoir ou une évidence auquel il faut se résoudre. Dans tous les cas, il alimente le débat

autour d’un thème qui ne laisse personne indifférent : l’avenir de notre planète, notre avenir à tous.

Merci donc à tous ceux qui ont pris part à ces échanges.

Finalement, je veux tout particulièrement exprimer ma reconnaissance à mon copain Nicholas pour

son écoute et son soutien ainsi qu’à mes sœurs, Marie-Alice, pour ses nombreux encouragements et

Juliette, pour sa relecture rigoureuse et ses corrections linguistiques bien à propos.

iii

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1

CHAPITRE 1 - MISE EN CONTEXTE : LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION ET

L’ENVIRONNEMENT, INCOMPATIBLES? ................................................................................ 3

1.1 Le développement de la société de consommation ................................................................ 3

1.2 La création d’une demande croissante ................................................................................... 6

1.2.1 La publicité ...................................................................................................................... 6

1.2.2 L’obsolescence ................................................................................................................ 7

1.2.3 Le crédit .......................................................................................................................... 8

1.3 Les impacts négatifs de la société de consommation sur l’environnement ............................ 8

1.3.1 L’épuisement des ressources et la pollution .................................................................... 9

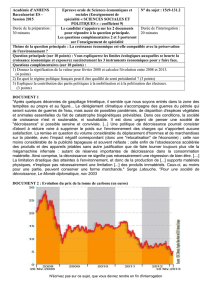

1.3.2 Le réchauffement climatique ......................................................................................... 11

1.3.3 La production de déchets ............................................................................................... 11

1.3.4 Les indicateurs de l’impact global................................................................................. 12

1.4 L’inefficience des politiques actuelles pour rétablir la situation .......................................... 15

1.4.1 Les appels à l’action ...................................................................................................... 15

1.4.2 L’échec des politiques mises en place ........................................................................... 16

1.4.3 Les perspectives d’avenir .............................................................................................. 18

CHAPITRE 2 - LA DÉCROISSANCE : ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU

PARADIGME ................................................................................................................................ 21

2.1 Les origines de la décroissance ............................................................................................ 21

2.1.1 La quête de sens et les premières critiques de la croissance ......................................... 21

2.1.2 Les années 1970 : constats d’échec de la croissance et du développement .................. 23

2.1.3 La reprise en force du mouvement au 21e siècle .......................................................... 25

2.2 La décroissance : quelques bases théoriques ........................................................................ 26

2.2.1 Une lutte contre la croissance et le développement ....................................................... 26

2.2.2 La recherche d’une vie meilleure .................................................................................. 29

2.2.3 Redonner le choix : la démocratie contre la technocratie .............................................. 30

2.2.4 Les critiques et les matières à débat .............................................................................. 32

2.3 Les différents courants ......................................................................................................... 34

CHAPITRE 3 – LES OPTIONS PRIVILÉGIÉES PAR LES OBJECTEURS DE CROISSANCE ET

LEUR IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT .............................................................................. 38

3.1 Serge Latouche et les 8 « R » ............................................................................................... 38

iv

3.1.1 Les options privilégiées ................................................................................................. 39

3.1.2 Évaluation de l’impact sur l’environnement ................................................................. 42

3.2 Paul Ariès et les outils politiques ......................................................................................... 49

3.2.1 Les options privilégiées ................................................................................................. 49

3.2.2 Évaluation de l’impact sur l’environnement ................................................................. 51

CHAPITRE 4 – PORTÉE RÉELLE DE LA DÉCROISSANCE ................................................... 54

4.1 Les incompréhensions et les ambigüités .............................................................................. 54

4.2 La mobilisation et la transition ............................................................................................. 57

4.3 Le catastrophisme et les risques de totalitarisme ................................................................. 59

4.4 Des expériences concrètes .................................................................................................... 61

CONCLUSION .............................................................................................................................. 65

RÉFÉRENCES ............................................................................................................................... 67

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 78

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

1

/

87

100%