L`éducation du patient post-accident vasculaire cérébral

Éducation du patient

L’éducation du patient post-accident vasculaire cérébral

Erika Cortes, France Woimant

Unité Neuro-Vasculaire, Hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une pathologie fré-

quente et grave. On estime entre 130 000 et 150 000 le nombre

de personnes victimes d’AVC en France chaque année. En

raison d’une meilleure prise en charge des maladies cardiovas-

culaires et du vieillissement de la population, le nombre d’AVC pourrait

augmenter dans les années à venir. Au décours d’un AVC, 20 % des patients

décèdent et 75 % des survivants gardent des séquelles neurologiques et cogniti-

ves entraînant presqu’une fois sur deux une perte d’autonomie. Les récidives,

qui concernent à 5 ans trente pour cent des patients, se caractérisent par un taux

de mortalité élevé et un risque majeur de handicap sévère et de démence.

Pourquoi une éducation du patient AVC ?

Le programme d’éducation proposé aux patients AVC a pour principaux objec-

tifs d’améliorer la compliance au traitement (médicamenteux et de rééducation)

et d’apprendre les symptômes évocateurs de complications, qui lorsqu’elles

surviennent, majorent encore le handicap [1].

Il existe une prévention efficace des récidives d’AVC et de la démence post-

AVC reposant sur le traitement des facteurs de risque vasculaire, sur l’utilisation

raisonnée des antithrombotiques, tels que les antiplaquettaires et les anticoagu-

lants, sur la reconnaissance des accidents ischémiques transitoires (AIT). Les

études montrent que les patients AVC connaissent mal leur pathologie et que le

traitement prescrit au décours de l’AVC n’est pas toujours correctement suivi

[2]. Les raisons de cette mauvaise observance au traitement sont multiples :

information insuffisante du patient ou de sa famille sur les objectifs du traite-

ment (pour que le traitement soit suivi, il faut que le patient en ait compris

l’utilité), syndrome dépressif (entre 30 et 50 % des patientsAVC) qui va retentir

sur la compliance aux traitements médicamenteux et de rééducation.

Apprendre aux patients et à son entourage les complications pouvant survenir

au décours d’unAVC est un autre élément essentiel de l’éducation, ce afin de les

prévenir au mieux et d’alerter rapidement le médecin traitant ou le neurologue si

elles surviennent.

Que comprend le programme éducatif du patient

et de sa famille après l’AVC ?

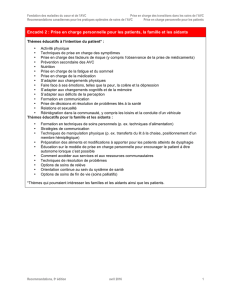

L’éducation du patient et de sa famille comprend :

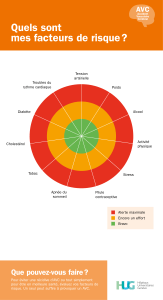

– des informations sur la pathologie, les différents types d’AVC : hémorragie ou

infarctus, leur cause, les facteurs de risque vasculaire (HTA, diabète, hypercho-

Tirés à part :

F. Woimant

Sang Thrombose Vaisseaux 2007 ;

19, n° 9 : 492-4

STV, vol. 19, n° 9, novembre 2007

492

doi: 10.1684/stv.2007.0205

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

lestérolémie, tabagisme, arythmie cardiaque, sédentarité,

syndrome d’apnée du sommeil), surpoids ;

– des explications sur le handicap moteur, sensitif, visuel,

les troubles des fonctions supérieures, l’aphasie, l’alexie, la

négligence... sur l’adaptation de l’environnement et sur les

résultats attendus de la rééducation ;

– l’analyse et l’explication des ordonnances de sortie : trai-

tement antihypertenseur, hypocholestérolémiant, antipla-

quettaire ou anticoagulant... et surveillance de ce traite-

ment. L’évaluation du patient concernant ses capacités à

comprendre l’ordonnance, et à prendre seul le traitement

est absolument nécessaire ;

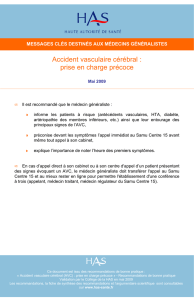

– la description des symptômes qui doivent alerter car

évoquant une récidive ou une complication. Le patient et

son entourage doivent être informés sur les différents symp-

tômes de l’AVC et de l’AIT (et de la conduite à tenir s’ils

surviennent), et prévenus de la possibilité de chutes, de

survenue d’un syndrome dépressif, de douleurs, de majora-

tion de la spasticité... qui peuvent aggraver le handicap et

qui justifient une évaluation par le médecin traitant ou le

neurologue.

Quand et comment

mettre en œuvre cette éducation ?

L’éducation du patient et de son entourage doit débuter le

plus rapidement possible et ce, dès l’hospitalisation. Toute-

fois à la phase aiguë, il est souvent difficile pour le patient

venant de présenter un AVC de retenir l’ensemble des

informations qui lui sont délivrées. Aussi, les effets bénéfi-

ques de l’éducation du patient et de sa famille commencée

durant l’hospitalisation s’atténuent rapidement si cette for-

mation ne se poursuit pas après la sortie de l’hôpital.

L’éducation pour être efficace doit être débutée individuel-

lement pour chaque patient, en tenant compte du type

d’AVC, du handicap (le moyen d’informer sera différent si

le patient a des troubles phasiques), et de ses caractéristi-

ques psychosociales et culturelles.

Elle doit ensuite être relayée, soit par des formations indivi-

duelles réalisées par les intervenants au domicile et par des

contacts téléphoniques réguliers, soit par des formations

collectives, et par des documents écrits tels que les « 101

questions réponses sur l’AVC ».

Cette éducation ne doit pas concerner le patient unique-

ment, mais doit intéresser également son entourage.

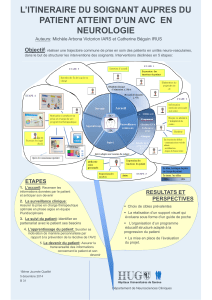

Qui effectue cette éducation ?

Tous les professionnels de santé doivent participer à cette

éducation, les médecins, les infirmiers, mais également les

orthophonistes, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes,

les psychologues. Ceci est le cas dans les unités neurovas-

culaires où tout le personnel est spécialisé dans la prise en

charge des AVC. L’éducation se fait pendant toutes les

interventions des soignants que ce soit lors des visites des

médecins, lors de la toilette (par exemple : apprendre à se

laver avec un seul bras), des soins, de la prise des médica-

ments, des séances de rééducation... Quelques centres neu-

rovasculaires en France ont formé des infirmières qui pré-

parent avec le patient et son entourage la sortie du service

de neurologie et qui assurent un suivi téléphonique au

domicile : état général, handicap, complications, suivi du

traitement [3, 4]. Dans les services de rééducation, l’éduca-

tion du patient doit également se poursuivre [5].

Les associations de patients, telle France AVC, ont égale-

ment un rôle important dans l’enseignement du patient

AVC, ce lors des réunions de patients et par la diffusion de

documents explicatifs.

Expérience au sein du service

de neurologie de l’hôpital Lariboisière

Une infirmière de notre service de neurologie s’est impli-

quée dans l’éducation et le suivi du patient AVC. Elle

intervient auprès des malades en deux temps.

1) À l’hôpital, par l’éducation du malade et de sa famille,

concernant le type d’AVC, les facteurs de risque vasculaire,

par la préparation de la sortie du patient avec entre autres

l’analyse et l’explication de l’ordonnance de sortie, et la

remise de documents et informations sur l’association de

patients.

2) À domicile, par un suivi téléphonique régulier.

« L’infirmière-AVC » appelle régulièrement le patient pour

évaluer son état général, psychologique, son handicap me-

suré par les scores de Barthel et de Rankin. Elle s’assure

aussi que le patient se conforme à l’ordonnance et que les

facteurs de risque vasculaire sont correctement pris en

charge. Elle transmet ensuite ses conclusions au neurolo-

gue et au médecin traitant [3].

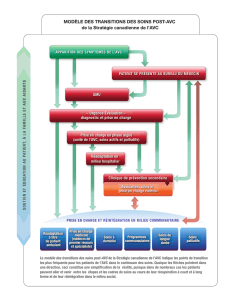

On peut donc décrire, comme au Canada, un véritable profil

de « Stroke Nurse » qui a un rôle défini en partenariat avec

le médecin à la fois à la phase aiguë et après le retour à

domicile.

Cette éducation est-elle efficace ?

Sit et al. ont montré l’efficacité d’un programme d’éduca-

tion mené par des infirmiers auprès de patients ayant pré-

senté un infarctus cérébral mineur. Par rapport au groupe

contrôle, le groupe ayant été enseigné a une meilleure

STV, vol. 19, n° 9, novembre 2007 493

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

connaissance des symptômes de l’AVC (p< 0,001), une

meilleure compliance au traitement (p< 0,001) et une

meilleure autosurveillance de la tension artérielle

(p< 0,001) ; les habitudes alimentaires sont modifiées avec

une réduction significative de la consommation de sel

(p= 0,004) [6]. L’étude PROTECT (Preventing Recur-

rence of thromboembolic events through coordinated treat-

ment) a étudié l’impact d’un programme hospitalier de

prévention de récidive vasculaire après un infarctus céré-

bral lié à l’athérome ou à une maladie des petites artères. Ce

programme a permis d’améliorer l’observance des traite-

ments : de 97 à 100 % pour les traitements antithromboti-

ques, de 68 à 97 % pour les statines, de 42 à 90 % pour les

antihypertenseurs.A 3 mois, l’adhérence au régime était de

78 %, et sur les 24 fumeurs 20 avaient arrêté (93 %) [7].

L’éducation des patients âgés ayant présenté un AVC a

également montré son efficacité dans les services de soins

de suite et de réadaptation [8].

Difficultés en pratique quotidienne

dans la mise en place de cette éducation

du patient

Les principales difficultés sont les manques de temps et

d’argent. Il est difficile de demander aux infirmiers déjà

débordés par leur activité clinique d’assurer en plus l’édu-

cation du patient à la sortie de l’établissement de santé.

Pourtant, certains professionnels seraient désireux de déve-

lopper des programmes d’éducation, mais, les ressources

financières destinées à l’enseignement des patients sont

actuellement difficiles à obtenir dans les établissements de

soins.

Une solution pourrait être l’intégration

de cette éducation du patient dans un réseau

de soins coordonnés pour les AVC

Lors du retour au domicile, le suivi du patient AVC néces-

site un travail de collaboration entre hospitaliers et libéraux

(qu’il s’agisse de professionnels médecins ou non méde-

cins) et avec le secteur social. La formation des patients

AVC, nous l’avons vu est indispensable, mais également

celle des professionnels libéraux qui, prenant en charge les

patients à leur domicile, assurent également leur éducation.

Avec l’appui des professionnels institutionnels, les interve-

nants libéraux du réseau pourraient ainsi améliorer la qua-

lité de soins dispensés à ces patients [1].

Conclusion

Le rôle des soignants spécialisés dans la pathologie neuro-

vasculaire est primordial dans l’information, l’éducation et

le suivi de ces patients AVC et de leurs proches afin de les

aider à mieux affronter la maladie et ses conséquences.

Il est important de convaincre les autorités de la nécessité

de développer des postes de soignants destinés à l’ensei-

gnement des patients, ce qui permettra de diminuer le

handicap et les récidives post-AVC et ainsi les coûts de

cette terrible pathologie. ■

Références

1. Woimant F. N’ajoutons pas d’autres handicaps à celui de l’AVC! Presse

Med 2006 ; 35 : 1783-4.

2. Holloway RG, Benesch C, Rush SR. Stroke prevention : narrowing the

evidence-practice gap. Neurology 2000 ; 54 : 1899-906.

3. Cortes E, Gouet Yem C, Woimant F, Bousser MG. Suivi infirmier du

patientAVC à la sortie d’une UNV. Communications Journées de la SFNV,

octobre 2005, Paris.

4. Osseby GV, Menassa M, Février M, et al. Une infirmière clinicienne

pour les AVC : une solution en Bourgogne. Professions Santé Infirmier

Infirmière 2005 ; 63 : 4-5.

5. Stein J, Shafqat S, Doherty D, Frates EP, Furie KL. Patient knowledge

and expectations for functional recovery after stroke. Am J Phys Med

Rehabil 2003 ; 82 : 591-6.

6. Sit JW, Yip VY, Ko SK, Gun AP, Lee J-S. A quasi-experimental study

on a community-based stroke prevention programme for clients with

minor stroke. J Clin Nurs 2007 ; 16 : 272-81.

7. Ovbiagele B, Saver JL, Fredieu A, et al. PROTECT : a coordinated

stroke treatment program to prevent recurrent thromboembolic events.

Neurology 2004 ; 63 : 1217-22.

8. Nir Z, Weisel-Eichler A. Improving knowledge and skills for use of

medication by patients after stroke : evaluation of a nursing intervention.

Am J Phys Med Rehabil 2006 ; 85 : 582-92.

STV, vol. 19, n° 9, novembre 2007

494

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

1

/

3

100%