on a séquencé le génome humain - Site SVT - Aix

Recherche

On a séquencé le génome humain !

Entretien avec Bertrand Jordan

Comme l'a été la conquête de la lune pour les années 60, le

séquençage du génome humain est le

grand programme scientifique de notre époque.

Une prouesse technologique qui a vu les laboratoires

impliqués dans cette recherche multiplier par dix leurs performances en deux ans ! De quoi s'agit-il

?

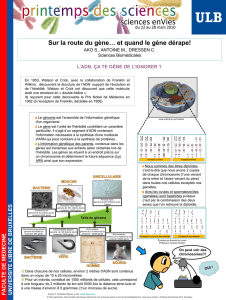

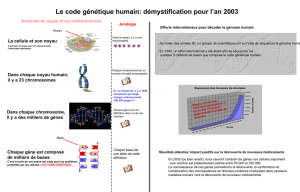

Le génome est l'ensemble de l'ADN (acide désoxyribonucléique) d'un organisme

vivant, qui contient

des messages génétiques de toutes natures. On appelle

séquençage la détermination de l'ordre des

nucléotides, les unités élémentaires

des ADN. Dans un climat de sévère compétition entre privé et

public, l'entreprise Celera a déjà annoncé détenir toutes les séquences mais pas dans

l'ordre ! De son

côté, le consortium international de laboratoires publics dit

posséder, en bon ordre, plus de 70 % du

génome humain. Au-delà des effets

d'annonce, d'ores et déjà "la recherche sur le génome humain a

produit une quantité impressionnante de résultats" souligne Ségolène Aymé. Il faut

s'interroger sur la

portée de ce qu'Antoine Danchin n'hésite pas à qualifier de

"révolution génomique". A partir de la

connaissance de la réalité dans ce

qu'elle a de complexe et de multiforme, sans impasse sur les

incertitudes de la recherche ni sur les contradictions sociales qu'engendrent ses avancées. Enjeux

?

Un impact majeur sur la société, son système de soins, un bouleversement de

l'organisation de la

recherche, de nouvelles questions éthiques, etc. Sans

oublier, bien sûr, des appétits financiers

aiguisés, à l'origine d'une véritable guerre économique dont Nicolas Chevassus-au-

Louis décrit les

dernières péripéties. Et puis, ce n'est pas le moindre, la façon dont on définit l'être

humain, son

comportement, son caractère. Comme le montre Bertrand Jordan, les

généralisations du "tout

génétique" sont trompeuses. Il faut se garder de

confondre prévision statistique et destin individuel :

le nôtre n'est pas inscrit dans nos gènes. L'hérédité et l'environnement, l'inné et l'acquis

interviennent

en proportions variables et souvent difficiles à définir, l'une ou

l'autre peuvent prédominer selon les

situations, c'est leurs interactions qui s'avèrent déterminantes. Avec le séquençage qu'apprend-

on sur

l'être humain, ses

maladies, son caractère, sa sexualité ? Quels sont les nouveaux horizons de la

biologie ? Que peut-on attendre pour la santé, diagnostic et thérapie ?

Le séquençage du génome humain est quasiment terminé. Est-ce le fin mot de l'humanité ? Est-

ce la clé pour tout connaître sur

l'Homme (ses maladies, son caractère, sa sexualité, son avenir,

etc.) comme on l'entend souvent ?

Bertrand Jordan : Non, bien sûr,

ce n'est pas "le fin mot de l'humanité". Le patrimoine génétique,

l'assortiment des versions (allèles) de gènes, dont nous héritons de nos parents intervient,

tout

comme notre environnement, notre histoire personnelle, les circonstances

économiques et sociales...

C'est de l'ensemble de ces éléments (et de leurs

interactions) que découlent finalement maladies,

caractère, sexualité... Mais il existe actuellement une forte tendance à tout attribuer au déterminisme

génétique : la mutation d'un gène rendrait fatalement malade ou homosexuel ou

criminel ; l'ensemble

des traits de l'individu (santé, caractère, comportement)

découlerait fatalement du patrimoine

génétique. Il s'agit là manifestement d'une

interprétation biaisée d'avancées scientifiques bien réelles.

Le débat à la fois idéologique et scientifique sur les rôles de l'hérédité et de l'environnement ne

date

pas d'hier. La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont été dominés par

les théories eugénistes. Le

rejet du nazisme a conduit à privilégier les

explications selon lesquelles le comportement humain

résulterait avant tout des circonstances familiales, économiques ou sociales. Cette vision a parfois été

poussée à l'absurde dans les décennies d'après-guerre en attribuant par exemple

une responsabilité

écrasante aux parents d'enfants autistes ou attardés mentaux.

Mais l'actuel renouveau de crédit

apporté aux données génétiques va si loin que

l'ambiance à cet égard peut ressembler à celle des

années vingt ou trente ! Les raisons de ce raz-de-

marée du "tout génétique" sont aussi, et peut être

surtout, sociales et idéologiques. Avec le triomphe mondial du capitalisme, auquel ne

s'oppose plus

aucune alternative, nos sociétés marchandes tendent à se décharger

de toute responsabilité dans le

Page

1

of

3

REGARDS

-

On a séquencé le génome humain !

29/01/2009

http://www.regards.fr/article/print/?id=1955

devenir des individus. Elles accueillent donc

favorablement des théories qui attribuent le destin des

personnes à leurs gènes plutôt qu'à leur éducation, leur environnement et leur condition sociale, y

trouvant une justification "biologique" à l'existence d'inégalités qui tendent à

s'accroître, et en tirant

d'excellents arguments pour écarter les mesures,

forcément coûteuses, qui pourraient limiter cette

dérive. Ce n'est pas un hasard si cette tendance prévaut aux Etats-Unis.

Mais que peut-on en dire d'un point de vue scientifique ?

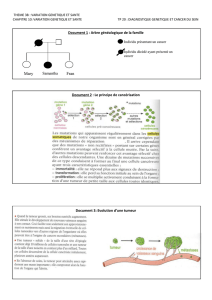

B.J. : C'est une erreur grossière qui consiste à

généraliser à partir de quelques cas où, en effet, une

certaine mutation dans un

certain gène entraîne systématiquement une maladie. Par exemple, une

maladie neurologique incurable, la chorée de Huntington, dépend d'un déterminisme

génétique très

fort. Si le gène est muté, la personne sera atteinte de cette

maladie, il n'y a pas de marge. La mutation

peut être décelée très tôt dès

l'enfance et la maladie apparaîtra vers 40 ans.Mais ce n'est pas le cas

général. Dans la plupart des maladies dites "génétiques", les gènes peuvent être altérés

de plusieurs

façons : il y a la version standard d'un gène que l'on retrouve

chez la grande majorité des personnes

"normales" et différentes variantes plus

ou moins fonctionnelles. Concernant, par exemple, la

mucoviscidose, plus de 600

anomalies ont été répertoriées. De plus, la même mutation n'a pas le

même effet

suivant les individus. Pour une même anomalie, une personne peut être gravement

malade et d'autres légèrement ou pas du tout atteintes ! L'effet du gène

dépendra de l'interaction avec

d'autres gènes et de très nombreux facteurs non

génétiques tels que la grossesse, l'alimentation,

l'histoire personnelle, etc.

Pour l'hémophilie qui dépend souvent d'une même défectuosité assez

simple, dont l'effet est constant, le résultat pour la personne dépend complètement de

l'époque et de

la société : avant 1950, il n'y avait pratiquement pas de

traitement, ensuite en moins d'une génération,

l'affection a été presque

entièrement contrôlée avec les produits coagulants, puis l'apparition du Sida

et la tragédie du sang contaminé ont entraîné la mort de la moitié des hémophiles

en France. L'état de

santé ne dépend pas que de la mutation d'un gène mais bien

de conditions sociales qui déterminent

l'accessibilité d'un traitement ou la

qualité du contrôle sanitaire. Tout cela renvoie à la différence

fondamentale entre génotype (ce qui est inscrit dans les gènes) et phénotype (l'état de la

personne à

un moment donné de son histoire). Notons enfin que la prédisposition

à une maladie n'indique en

rien l'état de la personne. Selon la version d'un

gène, une personne aura cinq fois plus de risques

d'être diabétique. Et des

employeurs ou des assureurs pourraient la considérer comme une personne

malade. Mais si en moyenne le risque d'être diabétique est de 1 %, il ne sera que de 5 %

pour cette

personne : elle aura donc 95 % de chances de ne pas être malade

!Quant au déterminisme génétique

de traits de caractère ou de l'orientation

sexuelle, c'est un domaine où la plupart des "résultats"

obtenus (et abondamment médiatisés) ont été contredits par les études ultérieures...

S'agit-il d'une révolution en biologie, à mettre au

rang des découvertes capitales comme par

exemple celle de l'ADN ? Quelles sont

les grandes questions qui demeurent et les nouveaux

horizons qui s'ouvrent à la biologie ?

B.J. : C'est effectivement une étape

capitale, et dont beaucoup pensaient qu'elle ne serait pas atteinte

si vite. C'est une découverte "programmée", moins nouvelle, moins imprévue que celle de

la

structure de l'ADN, mais elle aura certainement beaucoup de conséquences en

biologie. Le fait

d'avoir des sortes d'atlas des gènes accélère les travaux sur

de grandes questions fondamentales de la

biologie. La question du développement : comment un organisme complexe se développe-t-

il à partir

d'une seule cellule ? Celle de l'évolution : quels sont les mécanismes de filiation entre des

organismes différentes ? Sur ces deux questions, la comparaison entre les

séquences d'ADN humains

et d'autres organismes amènent des progrès rapides. On

trouvera plus facilement chez la mouche que

chez l'Homme, les gènes qui

gouvernent le développement. Et on pourra chercher ce qui dans le

génome humain ressemble à leur séquence complète. On va directement du mutant de la mouche

drosophile à l'identification chez l'Homme du gène impliqué dans le

développement. C'est une

grande accélération et un changement de nature de la

recherche biologique qui repose moins sur des

expérimentations et davantage sur

des similitudes repérées avec de puissants outils informatiques.

Pour

l'évolution, on se basera sur la proximité des séquences d'ADN. En revanche, en

neurobiologie,

Page

2

of

3

REGARDS

-

On a séquencé le génome humain !

29/01/2009

http://www.regards.fr/article/print/?id=1955

l'apport immédiat de la génétique est moins évident.

Du point de vue de la santé, quelles sont les

promesses en termes de prévention et en termes de

thérapie ?

B.J. : En termes de diagnostic individuel, des progrès

très rapides sont à attendre. La généralisation

sous forme de dépistage est plus

ou moins possible selon les cas (problème des multiples mutations

possibles). Les progrès en thérapie (qui en découleront certainement) sont à plus long

terme, qu'il

s'agisse de thérapie classique ou de thérapie génique. Donc on peut

prévoir un accroissement du

décalage entre diagnostic et thérapie, qui pose des

problèmes psychologiques et économiques tout à

fait sérieux. En reprenant

l'exemple de la chorée de Huntington, il faut distinguer la localisation du

gène, qui a été effectuée en 1983 et a aussitôt permis un diagnostic prénatal ou

présymptomatique, de

l'isolement effectif du gène qui n'est intervenu qu'en 1993. Et dix-

sept ans après, on commence à

peine à comprendre son

fonctionnement. Ce n'est qu'au terme d'expériences longues et laborieuses

que peut venir un traitement. Quant à la thérapie génique, cette approche

prometteuse se révèle plus

délicate que prévu. Tout ce que nous savons faire

aujourd'hui, c'est intégrer un gène au hasard, en un

point quelconque d'un

certain chromosome : on ne remplace pas le gène défectueux mais on rajoute

un gène équivalent et fonctionnel ailleurs dans le génome. On a cru aboutir à un

traitement en faisant

l'économie d'une étude détaillée de la manière dont le

défaut d'un gène entraîne une maladie mais

cette compréhension s'avère aujourd'hui indispensable. n

* Directeur de recherches au CNRS, anime une équipe du Centre d'immunologie de Marseille-

Luminy ; vient de publier les Imposteurs de la génétique, Seuil, collection Science ouverte, 178p,

95

F.

1er mai 2000 - Jean-Claude Oliva

www.regards.fr

Page

3

of

3

REGARDS

-

On a séquencé le génome humain !

29/01/2009

http://www.regards.fr/article/print/?id=1955

1

/

3

100%