Les sessions

20

e

journées

MONTPELLIER 2015

Les 20ejournées d’Ingénierie Biomédicale

28, 29 et 30 septembre 2015 - Le Corum - Montpellier

On n’a pas tous les jours 20ans!

LUNDI 28 SEPTEMBRE —————————————————

Radiothérapie: les nouveaux moyens de traitement

Après un rappel du work-flow de prise en charge du patient (simulation, dosimétrie,

traitement avec ou sans imagerie de positionnement IGRT, révision et contrôle), pré-

sentation des traitements de référence en radiothérapie externe (IMRT dynamique

VMAT-Arcthérapie, traitement synchronisé à la respiration…) du rôle majeur de l’ima-

gerie dans la qualité des traitements (contourage et dosimétrie, coopération autour de

l’examen en RCP), focus sur les exigences de qualité pour lesquelles l’ingénieur bio-

médical a aussi une influence, et conclusion sur les perspectives à très court terme (telle

la protonthérapie).

Biopsie liquide: détection des cellules tumorales circulantes

La détection des cellules tumorales circulantes (CTC) et leur caractérisation moléculaire

sont des axes actifs dans la recherche translationnelle sur le cancer pour l’évaluation

du risque de rechutes métastatiques ou de progression métastatique (information pro-

nostique), la stratification et surveillance en temps réel des thérapies, l’identification

de cibles thérapeutiques et des mécanismes de résistance aux traitements ou la com-

préhension du développement des métastases chez des patients ayant un cancer.

Le diagnostic et le suivi oncologique par l’imagerie moléculaire

Place de l’imagerie moléculaire dans la PEC d’un patient atteint d’un cancer (confir-

mation du diagnostic, bilan d’extension, imagerie de contrôle, suivi de la réponse tu-

morale au traitement), rappel du work-flow (préparation de la dose, injection, examen,

interprétation médicale), outils élémentaires de post-traitement, de quantification (ex

PERCIST), optimisation et maturité de la technologie TEP/TDM, innovations en

TEP/TDM, perspectives offertes par le TEP/IRM (1ers résultats cliniques sur sites français),

ouverture vers les usages complémentaires du TEP/TDM (cardiologie, neurologie, in-

fectiologie).

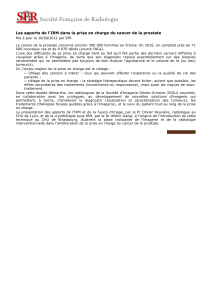

Quels apports de l’imagerie en coupes dans la prise en charge

d’un cancer?

La scanographie RX et l’IRM sont incontournables dans la prise en charge des patients.

Mais quelles sont leurs spécificités dans la prise en charge du cancer? Revue des indi-

cations respectives, des recommandations et bonnes pratiques (GBU de la SFR, InCA

et ASN), des examens de référence à retenir dans la confirmation du diagnostic et dans

le suivi de la réponse tumorale. Sur la base d’une description du work-flow, synthèse

des fonctionnalités et outils avancés d’interprétation médicale, et conclusion sur les

perspectives à court terme (évaluation en cours).

MARDI 29 SEPTEMBRE —————————————————

Rôles de l’ingénieur biomédical dans l’organisation et la réalisa-

tion de la maintenance

Le point de vue de l’ingénieur responsable de la maintenance d’un patrimoine, le résultat

du benchmarking sur nos pratiques, nos organisations et nos indicateurs quantitatifs et

qualitatifs de maintenance, limites des indicateurs de productivité. Hypothèse d’un ré-

férentiel commun pour faciliter la prise de décision? Et l’assurance de la Qualité?

Imagerie de la femme: état de l’art

Panorama des technologies disponibles pour le diagnostic, le suivi et le traitement du

sein et du pelvis telle la mammographie (dont la tomosynthèse), l’échographie, l’IRM

et indications privilégiées. Ouverture vers les technologies interventionnelles (micro et

macrobiospie…). Consensus médical sur le dépistage et le suivi. Innovations en cours

de validation.

Retours d’expérience sur l’accréditation des laboratoires de biolo-

gie, perspectives sur la biologie délocalisée

En première partie, estimation des coûts de l’accréditation (benchmarking national)

et retour d’expérience d’un ingénieur biomédical nommé référent métrologie du LBM.

En deuxième partie, ouverture vers des éléments utiles à la mise en place de la norme

22870 pour la biologie délocalisée (exemple des analyseurs de gaz du sang).

Stimulation magnétique transcranienne

Après quelques rappels technologiques, exposé du développement des indications et

du service médical rendu. Description des conditions d’exploitation, évocation de l’état

du marché et des innovations ou améliorations attendues.

Est-il possible de mesurer objectivement la douleur en réanimation?

Après le constat des moyens à disposition du réanimateur pour l’évaluation de la dou-

leur des patients en réanimation, évaluation et apports des nouvelles technologies

telles Algiscan et Métrodoloris.

Assistance robotique et chirurgie: de l’innovation à la pratique

Des éléments de réponse avec un chercheur en robotique et un chirurgien utilisateur

d’une telle assistance robotisée chirurgicale. Etat de l’offre et projection sur la place

des robots, assistants robotisés ou instruments motorisés, notamment en chirurgie, sur

leurs probables indications (la chirurgie trans-orale ou trans-anale, en raisonnant sur

les difficultés d’accès), sur les bouleversements et compétences techniques que ces tech-

nologies robots ou assistants robotisés imposeront.

Qu’est-ce que l’aphérèse thérapeutique ?

L’aphérèse thérapeutique par photophérèse extra-corporelle est une technique d’irra-

diation par ultraviolets (UVA) des cellules blanches du sang. Elle permet en particulier

une amélioration significative de l’état des patients atteints de lymphomes cutanés, de

maladies du greffon contre l’hôte, de maladies auto-immunes résistantes aux immu-

nosuppresseurs ou de rejet de greffe d’organes. Quel processus de prise en charge,

quels procédés mis en œuvre, quels résultats et quelles limites ?

Radioprotection et contrôle de qualité: l’expérience des physiciens

Trois exemples: Optimisation de la dose en scanographie et en imagerie interventielle

- Radioprotection patients et travailleurs - Contrôle de qualité sur les modalités d’ima-

gerie. Complémentarité entre ingénieurs biomédicaux et physiciens et axes de déve-

loppements mutuels.

Principes et applications des nouvelles approches en biologie mo-

léculaire des cancers

Notions de marqueurs tumoraux et de médecine personnalisée, de moyens d’adapter

les traitements au patient, à son profil génétique et à l’étude des gènes tumoraux. Re-

tours d’expériences en colon, poumon et peau. Aperçu du plateau technique nécessaire

à ces techniques et question du stockage-archivage des données acquises.

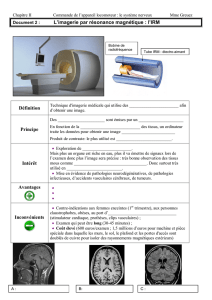

IRM: comment ça marche? Comment ça se contrôle?

Eléments de réponse avec deux physiciens en commençant par un rappel technologique

(sélection du plan, séquences, acquisition du signal et remplissage du plan de fourrier)

puis en développant le rôle des différents objets et leur positionnement, afin de donner

à l’ingénieur les premières clés pour être moteur dans l’implémentation d’un pro-

gramme de CQ en IRM. En conclusion, illustration de l’enjeu par un retour d’expérience

sur la technologie IRM.

SP01

SP02

SP03

SP04

ST01

ST02

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST08

ST09

ST10

Inscripon sur le site de l’AFIB

www.afib.asso.fr

Détail des sessions

Etat de l’art en échographie

L’échographie envahit pratiquement toutes les spécialités, et son association à l’effet

Doppler va, elle aussi, bien au delà des applications cardio-vasculaires . Les évolutions

techniques sont tout aussi rapides et importantes que cette progression des applications

cliniques. Faisons le point sur cette technologie, ses progrès récents, les innovations an-

noncées ou attendues et leur impact sur la pratique clinique, avec le regard croisé du

spécialiste imageur et du réanimateur clinicien.

Session SFAR-SRLF : situation et perspective en monitorage

Quelle situation en monitorage en 2015, en réanimation et en anesthésie. Après un

rappel des indications par paramètre (ex : remplissage vasculaire ou sédation), des-

cription des paramètres émergents utiles à la pratique du réanimateur ou de l’anes-

thésiste. Point sur les recommandations et perspectives d’évolution du monitorage

multiparamétrique.

L’endoscopie dans les pathologies cancéreuse

Vision critique du clinicien sur les indications de l’endoscopie dans la prise en charge

des pathologies cancéreuses, les pratiques et technologies disponibles, sur les perspec-

tives mais aussi les limites de la miniaturisation, de la fluorescence, de la 3D. Ouverture

sur d’autres pathologies et sur les équipements associés (énergies, laser…) à l’endo-

scopie.

Innovations et plateaux techniques : aide à la décision

L’ingénieur biomédical doit être en mesure d’apporter aux décideurs son analyse des

innovations technologiques ou organisationnelles. La sous-commission Innovation et

Plateaux Techniques de la Conférence des DG de CHU, présidée par MmeCatherine

GEINDRE, a été créée dans cet objectif. Elle a pour mission d’apporter une analyse syn-

thétique et structurée des innovations, à travers ses avantages cliniques et fonctionnels,

ses contraintes techniques et financières, afin de transmettre des données objectives

utiles à la décision et nécessaires à la réussite du projet. Les rapporteurs illustreront

d’exemples tels l’IRM dédié, le séquenceur haut débit, la salle interventionnelle hybride

ou la radiothérapie peropératoire et concluront sur le plan de charge 2016, sur l’ou-

verture du groupe et sur la communication de ses résultats.

Retour d’expérience d’un projet HIFU

De la genèse du projet au déploiement, du premier cas au recul sur les premiers résul-

tats (à ce stade de l’étude), présentation du projet HIFU de traitements des lésions de

la prostate, synthèse des enseignements d’une projet motivant portant sur une tech-

nologie innovante avec une ambition : réussir l’implication de tous dans la mise en

œuvre d’un protocole de recherche.

Session SFAR-SRL : situation et perspective en ventilation

Revue des fonctionnalités des ventilateurs en réanimation et en anesthésie, de l’état

du marché, du gain clinique des outils d’aide à la décision en réanimation ou de l’ob-

jectif de concentration en anesthésie, et conclusion sur les innovations à évaluer.

Facteurs de succès de l’intégration de dispositifs médicaux au sys-

tème d’information

Sur la base de projets structurants comme l’informatisation de la feuille d’anesthésie

ou de réanimation, les objectifs fonctionnels sont décrits par le chef de projet médical

Dossier Patient Informatisé, l’architecture logique et physique est conçue par les ingé-

nieurs, qui prennent en compte l’exploitation après le déploiement. L’objectif de cette

session est de fournir à l’ingénieur biomédical un socle de connaissance sur ce qu’il

faut et ne faut pas faire lorsque l’on aborde l’intégration d’équipements biomédicaux

dans un système d’information, notamment en terme de gestion de projet et de mé-

thodologie, de maîtrise technique, de limites de prestations (avant et surtout après le

déploiement) et de coopération enfin.

Automatisation et innovations en bactériologie

Innovations et automatisation en bactériologie revue de la configuration d’un plateau

technique de microbiologie et focus sur les nouveautés, notamment en automatisation

de bactériologie (ensemencement, étuves intelligentes, total lab automation). Premiers

retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces techniques récentes.

Maîtrise des risques liés à l’exploitation d’un patrimoine biomédical

A travers les points de vue du gestionnaire de risques et CLMV, du soignant et du clini-

cien, et sur la base de deux exemples concrets de sécurisation des pratiques (chimio-

thérapie et auto-analgésie), identifions les risques et traitons-les à travers un projet

méthodique de sécurisation des pratiques, en adaptant autant que possible ces pratiques

aux équipements choisis, en fiabilisant les assemblages de DM, en développant une

traçabilité adaptée, en évaluant l’information à l’usage délivré au déploiement des

matériels.

Dans un second temps, abordons le rôle du soignant “référent matériels”, sa fonction

et les enjeux et débats liés à sa reconnaissance. Nous conclurons sur les réflexes à dé-

velopper par l’ingénieur biomédical dans le déploiement des technologies en termes

de prévention des risques liés à l’usage.

Présentation du guide relatif à une facturation au Coût Paramètre

Prescrit Rendu (CPPR)

L’AFIB et le SIDIV ont collaboré depuis deux ans au sein du GEM Produit de Santé, pré-

sidé par Mme Aoun, à la rédaction d’un guide de l’acheteur public relatif au recours à

une facturation au Coût Paramètre Prescrit Rendu (CPPR) pour l’achat de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro. L’objectif est de présenter ce guide, à présent disponible,

et d’échanger sur sa mise en œuvre et sur les expériences d’ingénieurs ayant mis en

œuvre ce type de marché.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE ————————————————

Imagerie interventionnelle ou chirurgie conventionnelle, quelle

meilleure stratégie?

En fonction de l’indication, quelle est la meilleure thérapie: traitements ablatifs en

imagerie interventionnelle (RF, micro-ondes, cryo, chimio-embolisation, radio-embo-

lisation…) ou chirurgie conventionnelle ? Points de vue croisés d’un radiologue inter-

ventionnel spécialiste des traitements ablatifs et d’un chirurgien digestif spécialiste de

l’oncologie. Ouverture vers les exigences techniques et les innovations propres à chaque

discipline, tel le recalage d’images et le guidage du geste, la vidéochirurgie 3D ou les

assistances robotisées et conclusion sur les points de convergence de ces deux disci-

plines.

Un projet structurant : le regroupement des Laboratoires de Bio-

logie Médicale du CHRU de Montpellier

Démarche originale du Plateau des Laboratoires de Biologie Médicale du CHU de Mont-

pellier: de la motivation (fonctionnelle et économique) au programme fonctionnel, au

choix du projet immobilier et au lancement des études, le responsable du pôle Biologie

Pathologie et chef du projet nous décrit l’organisation des disciplines, l’articulation

entre la clinique et la recherche, les enjeux et les facteurs de succès.

Chirurgie éveillée en oncologie

Immersion dans ce geste spectaculaire qu’est l’ablation de tumeur cérébrale en chirurgie

éveillée, où le concours du patient est nécessaire pour l’exérèse.

Radiothérapie per-opératoire: une prise en charge en ambula-

toire innovante

Après avoir posé les indications, deux cliniciens décrivent le parcours d’une patiente

prise en charge (24h entre les examens préopératoires, l’exérèse de la tumeur, l’irra-

diation au bloc, et la fin de l’hospitalisation), le suivi après le geste, les ressources mo-

bilisées avant et pendant l’hospitalisation (chirurgien, physicien, biologiste, radiologue,

radiothérapeute). En complément le physicien donne son expérience des contraintes

techniques organisationnelles, les enseignements à prendre en compte pour l’ingénieur

biomédical, les gains cliniques (ciblage du lit tumoral avec une irradiation de l’intérieur)

et les premiers résultats à distance (diminution du risque de co-morbidités et de toxicité

tardive). Les cliniciens concluront enfin sur les perspectives de traitement d’autres lo-

calisations (neurologiques, gynécologiques et urologiques).

ST12

ST13

ST14

ST15

ST16

ST17

ST18

ST19

ST20

SP05

SP06

SP07

SP08

ST11

20

e

journées

MONTPELLIER 2015

Les 20ejournées d’Ingénierie Biomédicale

28, 29 et 30 septembre 2015 - Le Corum - Montpellier

On n’a pas tous les jours 20ans!

1

/

2

100%