Aménagement forestier durable

138

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

Hélène D’Avignon est ingénieur forestier.

Introduction

Depuis le Sommet de Rio en 1992, les nations recon-

naissent l’importance d’agir devant les menaces d’épuise-

ment mondial des ressources forestières. Elles se demandent

comment continuer à les exploiter sans pour autant nuire

à leur capacité naturelle de renouvellement. C’est à partir

de cette préoccupation commune qu’est né, partout dans le

monde, le concept d’aménagement forestier durable (AFD).

Au Canada comme au Québec, le concept de durabilité

repose sur six principes, ou critères, qui sont évalués au

moyen d’indicateurs déterminés. Par exemple, pour s’as-

surer de conserver la diversité biologique (critère 1) du

territoire forestier québécois, le ministère des Ressources

naturelles propose de recourir à huit indicateurs (MRN,

1996).

L’industrie forestière est de plus en plus incitée à

adhérer à ces principes de l’AFD. La mesure incitative la plus

en vue est la certification des produits du bois par « éco-label-

lisation ». L’éco-labellisation garantit qu’un produit provient

d’une forêt aménagée selon les principes de l’AFD. Les indus-

triels sont de plus en plus nombreux à vouloir s’engager dans

un processus de certification, malgré sa complexité.

Un des défis de taille auquel une industrie forestière

doit faire face en choisissant la voie de l’AFD est de conser-

ver la diversité biologique dans son aire commune, tout en

poursuivant ses activités de récolte. En effet, ces dernières

affectent vraisemblablement la diversité à deux niveaux de

l’écosystème forestier : celui du paysage forestier, lors de la

planification des récoltes, et celui du peuplement lui-même,

lors de la récolte proprement dite. On doit donc, dans ces

territoires, choisir des indicateurs qui permettent de mesurer

la diversité à ces deux niveaux. Les objectifs de conservation

doivent de plus être en accord avec les objectifs de conserva-

tion aux niveaux supérieurs de l’organisation biologique,

comme le paysage régional (Saucier et al., 1998). On ne sau-

rait donc prétendre conserver la diversité biologique sans

tenir compte de la hiérarchie des écosystèmes au sein des-

quels elle s’organise.

Si beaucoup d’énergie a été déployée jusqu’à ce jour

pour élaborer les critères et les indicateurs à l’échelle régio-

nale, l’expérimentation de mesures, au Québec du moins,

est à peine amorcée dans les grands territoires destinés à la

récolte (aires communes). C’est dans ce contexte que nous

avons voulu mettre sur pied une méthode rigoureuse de

mesures et de suivi d’indicateurs de diversité biologique dans

une aire commune située en forêt boréale. Ainsi, les indus-

triels pourront s’appuyer sur l’image de la diversité révélée

par les premières mesures des indicateurs pour établir leurs

objectifs de conservation, et des mesures subséquentes pour

vérifier s’ils les ont atteints.

Nous présentons les indicateurs, essentiellement des

constituants de l’écosystème. Nous décrivons ensuite les

méthodes de mesure employées et l’image que les indica-

teurs livrent de la diversité végétale du territoire. Enfin, nous

voyons en quoi cette image peut aider à l’établissement d’ob-

jectifs de conservation de la diversité biologique. Cet article

présente une synthèse d’un projet d’élaboration de métho-

des de mesure et de suivi d’indicateurs d’AFD qui a été

expérimenté dans l’aire commune 031-07 entre 1997 et 2000

(D’Avignon et al., 1999, 2000 ; Ouimet et al., 2000 ; Périé

et al., 2000). Les résultats rapportés ici proviennent de ce

projet. Mais avant, il faut dire quelques mots sur ce territoire

boréal.

Territoire

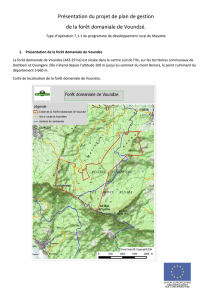

L’aire commune 031-07 est située dans la réserve

faunique des Laurentides au nord de la ville de Québec

(figure 1). La végétation y est entièrement boréale : sapins,

épinettes et bouleaux blancs forment massivement le pay-

sage forestier, duquel pointent ça et là quelques peuplements

de mélèzes et de trembles. Depuis toujours, la mosaïque des

peuplements dans ce paysage doit son agencement et sa com-

position aux attaques marquées de la tordeuse des bourgeons

de l’épinette et, dans une moindre mesure, aux feux, dont

le plus important remonte à 1878. Ce n’est que récemment

que l’exploitation forestière est venue ajouter régularité et

discontinuité dans le modèle jadis irrégulier de cette mosaï-

que de peuplements. Le relief est par ailleurs très accidenté ;

plus du quart du territoire est caractérisé par des pentes qui

dépassent 30 % de déclivité. L’altitude moyenne est d’environ

800 m dans la partie sud du territoire et autour de 900 m dans

Aménagement forestier durable :

ÉVALUATION D’INDICATEURS DE LA BIODIVERSITÉ DANS

UNE AIRE COMMUNE

Hélène D’Avignon

139

LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 125 No 3 AUTOMNE 2001

LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

Figure 1. Localisation de l’aire commune 031-07, de la zone d’étude et des points d’observation de l’inventaire écologique

du MRN. Les points sur la figure représentent le centre des virées composées de cinq à sept points d’observation.

sa partie nord. Les glaciers ont modelé le relief en collines

moutonnées, en vallées et en cuvettes. Ils y ont déposé du till

en grande majorité (92 %) et, par leurs eaux de fonte, un peu

de dépôt fluvio-glaciaire. C’est la présence des montagnes

qui fait que le climat est plus rude qu’il ne l’est habituellement

à cette latitude. La température moyenne annuelle n’est que

de – 0,6 °C et les précipitations sont abondantes : 1 500 mm

dont 600 mm sous forme de neige (Anonyme, 1997). Les

sols portent la marque de toutes ces influences : climat froid

et humide, relief très accidenté et végétation boréale. Ils sont

classés en podzols ferro-humiques et humo-ferriques selon

l’altitude, et plusieurs d’entre eux sont caractérisés par des

horizons indurés (Lamontagne et Nolin, 1997), comme ceux

que l’on trouve plus au nord.

Indicateurs et méthodes d’évaluation

Un des objectifs inhérents au projet était de choisir

des indicateurs pour lesquels nous puissions disposer de

données. Du ministère des Ressources naturelles, nous avons

utilisé les cartes écoforestières ainsi que les données d’inven-

taire écologique de terrain prises au cours de l’été 1989. Nous

avons également récupéré la carte écologique et la typologie

écologique de la végétation d’un projet de gestion intégrée

des ressources, réalisé dans ce territoire en 1994 (MEF, 1994 ;

tableau 1).

Au cours des dernières années, la diversité de deux

des constituants majeurs de l’écosystème forestier a vrai-

semblablement été touchée dans ce territoire : la diversité

de la mosaïque des peuplements, si on se place à l’échelle du

paysage forestier, et la diversité des sous-bois, si on se place à

l’échelle du peuplement.

Échelle du paysage forestier

À l’échelle du paysage, le premier indicateur consis-

tait donc en l’évaluation de la proportion de chaque peu-

plement au sein de la mosaïque du point de vue de 1) sa

composition en essences ; 2) sa composition en essences par

âge et 3) sa composition en essences par âge et par classe de

drainage (tableau 2). Nous en avons produit les cartes en

compilant les données cartographiques numérisées dont

140

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

Échelle de la mosaïque

2. forme des polygones

Échelle du peuplement

indice de forme (IF) du polygone p/r à une

surface de référence (cercle)

Composition végétale Groupement

d'essences/classe d'âge 18 catégories (p. ex. SBB 50)

Configuration des

groupements

d'essences/classe d'âge

1. classe de taille

des peuplements fréquence des polygones de ≤ 10 ha jusqu'à ≥ 100 ha

Fragmentation 1. indice d'isolement distance moyenne (m) entre deux polygones du

même groupement d'essences/classe d'âge

2. indice de distribution

spatiale distribution aléatoire, régulière ou groupée

Diversité des écosystèmes 1. richesse typologique 32 types forestiers (p.ex. pessière noire à mousses)

2. diversité des

types forestiers indice de similarité d'espèces entre les types forestiers

Diversité en

espèces vasculaires richesse spécifique

végétale indice du nombre maximal d'espèces vasculaires à

l'intérieur d'un type forestier

Diversité des gènes des

espèces vasculaires rareté locale pourcentage d'espèces vasculaires observées

une seule fois dans les inventaires

Indicateur Indice Description

Tableau 2. Indicateurs mesurés à l’échelle de la mosaïque et à l’échelle du peuplement dans l’aire commune 031-07

Tableau 1. Données utilisées lors du projet d’expérimentation de méthodes de mesures et de suivi d’indicateurs de la

diversité végétale dans l’aire commune 031-07

Sources des données Description

Échelle de la mosaïque

Carte écoforestière Cartes forestières numérisées (1:20 000) du MRN de 1990, contenant

l’information suivante : groupements d’essences par classe d’âge, par classe de

hauteur et par classe de densité.

Carte écologique Carte numérisée (1:50 000) du projet de Gestion intégrée des ressources

(MEF, 1994) contenant l’information suivante : étage bioclimatique, district

écologique, dépôt meuble, drainage et modificateur de drainage.

Échelle du peuplement

Inventaire écologique du MRN Base de données phytosociologiques de 388 points d’observation provenant de

65 virées de l’inventaire écoforestier, réalisé entre le 24 juillet et le 20 septembre

1989 dans les régions écologiques 8f et 9c de Thibault (1987). Recensement des

espèces selon une liste préétablie.

Inventaire du projet de Gestion Base de données phytosociologiques de 512 points d’observation distribués

intégrée des ressources (MEF, 1994) dans l’aire commune par groupes de cinq à sept, sur des transects le long des

caténas. Recensement des espèces les plus abondantes ou reconnues pour avoir

une signification écologique.

141

LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 125 No 3 AUTOMNE 2001

LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

MINISTÈRE

DES

RESSOURCES

NATURELLES

Sapinière à mousses et à oxalis

nous disposions. Le deuxième indicateur consistait en la

caractérisation de la mosaïque elle-même, essentiellement

sa configuration et son degré de fragmentation. Pour ce faire,

nous avons calculé cinq indices en utilisant comme données

le périmètre et la surface des polygones cartographiques des

peuplements. Trois indices de configuration ont permis de

caractériser respectivement la taille, la forme et l’agencement

de la mosaïque des peuplements, tandis qu’un indice d’iso-

lement et un de connexité ont permis d’évaluer son degré de

fragmentation.

Afin d’évaluer les niveaux de modification de la

mosaïque des peuplements forestiers depuis l’intensifica-

tion des activités humaines, nous l’avons comparée avec la

mosaïque qui caractérisait le paysage forestier avant cette

intensification. Pour ce faire, nous nous sommes servis de

la description de la forêt primitive qu’ont fait Leblanc et

Bélanger (1997) dans un secteur du territoire de l’aire com-

mune.

Échelle du peuplement

À l’échelle du peuplement, nous avons d’abord dressé

un portrait de la diversité floristique de chacun en compi-

lant les espèces végétales qui avaient été recensées dans les

inventaires écologiques de terrain (tableau 2). Cependant,

ce portrait général ne pouvait constituer en soi un indicateur

de diversité satisfaisant. Nous étions plutôt intéressés à con-

naître d’abord la variété des écosystèmes qui se trouvaient

dans le territoire, puis de caractériser certains aspects de

leur diversité de composition en espèces vasculaires. C’est

pourquoi nous avons fait de la typologie écologique l’objet

du premier indicateur de diversité

à cette échelle. La typologie résulte,

en effet, du classement des associa-

tions régulières d’espèces observées

(sous-bois) sur le terrain, en fonc-

tion des conditions environnantes

qui y prévalent. Il s’agit donc d’une

typologie d’écosystèmes (composée

de types appelés couramment types

forestiers), puisque l’idée d’écosys-

tème s’impose dès qu’on constate

que des espèces coexistent et intera-

gissent avec leur environnement.

Sous un peuplement de sapi-

nière apparemment homogène, par

exemple, différents sous-bois, libel-

lés comme suit, peuvent s’y trou-

ver : « oxalis », « mousses-oxalis »,

« mousses », « mousses-sphai-

gnes », « sphaignes ». La typologie

ne renseignait cependant que sur

un aspect de la diversité, celui qui

réfère à la richesse, c’est-à-dire à la

quantité de types forestiers propres

à ce territoire. Nous savions donc combien il y en avait,

mais nous ignorions où et dans quelle proportion ils s’y

trouvaient. La réalisation d’une carte était une façon de le

savoir, l’estimer à tout le moins. Mais comment identifier

des sous-bois à partir d’une photo aérienne ? Comme nous

ne pouvions pas les identifier par ce moyen classique de

cartographie, nous les avons déduits à partir des relations

qu’ils ont avec les éléments du milieu environnant qui sont

en mesure d’être photo-interprétés : la hauteur, l’âge et la

nature des arbres, le dépôt meuble et la classe de drainage.

Pour cartographier les sous-bois, nous avons procédé indi-

rectement, mais objectivement, en utilisant un modèle sta-

tistique de prédiction (D’Avignon et al., en préparation). Le

modèle permettait de déterminer un sous-bois particulier

avec une précision connue à partir des données de terrain

énumérées ci-dessus.

Nous avons ensuite caractérisé la diversité de com-

position en espèces vasculaires des types forestiers à l’aide

de trois indices qui se rapportent chacun grossièrement aux

trois niveaux d’expression de la diversité biologique :

1. indice de diversité d’écosystèmes : échelle de similarité de

composition en espèces entre les types forestiers ;

2. indice de diversité d’espèces vasculaires : estimation de la

richesse maximale en espèces vasculaires de chaque type

forestier ;

3. indice de diversité de gènes (isolement des populations

d’espèces) : pourcentage d’espèces observées une seule fois

dans les inventaires de terrain.

Le portrait de la diversité livré par ces trois indices a

constitué le deuxième indicateur de diversité à l’échelle du

142

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

Échelle du paysage

MINISTÈRE

DES

RESSOURCES

NATURELLES

peuplement. Ces indices avaient l’avantage de ne nécessiter

dans les calculs que des données de recensement d’espèces.

Ce choix de mesures de diversité s’inspire du principe selon

lequel la présence des plantes vasculaires ou des bryophytes

est le meilleur indicateur des écosystèmes terrestres (Pielou,

1993). L’énoncé de ce principe contient l’idée que les espèces

végétales reflètent non seulement la diversité biologique

mais la créent. De par leur nature et leur nombre, elles engen-

drent une diversité de niches ou d’habitats, depuis le feuillage

dans les arbres jusqu’au tapis des mousses au sol, que vien-

nent coloniser quantité d’autres espèces, tant animales que

végétales. Cette diversité de niches ou d’habitats résulte elle-

même des conditions du milieu (climat, géologie, topogra-

phie), qui viennent, dans une plus large vue, déterminer sa

répartition spatiale.

Le premier indice a été obtenu en soumettant les

données de végétation à une analyse dite de groupements

(D’Avignon et al., 2000). Le résultat se présente sous la forme

d’une échelle synthétique de similarité d’espèces sur laquelle

les types forestiers vont des plus aux moins ressemblants.

Le deuxième indice se rapporte à la richesse maximale

de chacun des types forestiers, seule richesse qui puisse faire

l’objet de comparaison entre eux. Nous ne pouvions, en effet,

comparer valablement les richesses entre elles en prenant le

nombre d’espèces observées dans les placettes de terrain parce

que celui-ci est corrélé directement avec la quantité de placet-

tes. En effet, la théorie suppose que plus la surface du territoire

d’un type d’écosystème donné est grande, plus on y recense

d’espèces. Cependant, après une certaine superficie couverte,

la probabilité de trouver de nouvelles espèces diminue pro-

gressivement, jusqu’à devenir à peu près nulle. En illustrant

graphiquement ce taux de diminu-

tion de nouvelles espèces trouvées en

fonction de la superficie de territoire

couverte, on obtient une courbe de

type asymptotique, de laquelle on peut

dériver une équation. L’asymptote est

ce point sur la courbe qui représente le

nombre maximal d’espèces qu’il serait

à peu près possible de trouver dans un

type d’écosystème donné dans les limi-

tes d’un territoire donné. Nous avons

donc déterminé les équations de chaque

type forestier à l’aide des espèces recen-

sées dans leurs placettes pour obtenir

cette richesse maximale représentée par

l’asymptote. Un test statistique a permis

de vérifier que la richesse maximale ne

dépendait pas du nombre de placet-

tes grâce auquel elle avait été estimée.

C’est ainsi que nous avons pu comparer

objectivement la richesse entre les types

forestiers.

Le pourcentage d’espèces recensées une seule fois

dans les inventaires apporte une certaine mesure de l’iso-

lement des populations d’individus de ces espèces dans le

territoire. C’est en ce sens que cet indice peut se rapporter à

la diversité des gènes. En effet, le risque d’appauvrissement

génétique est susceptible d’augmenter si une population

d’une de ces espèces, constituée de peu d’individus, deve-

nait si éloignée d’une petite population de la même espèce

qu’aucun échange de pollen ne puisse se produire. Cepen-

dant, comme les inventaires d’espèces desquels découle le

calcul de cet indice n’étaient pas exhaustifs, il nous a fallu

l’interpréter avec discernement.

Portrait de la diversité végétale

Comment tirer la meilleure interprétation possible

du portrait de la diversité végétale du territoire par le calcul

de tous ces indices ? En commençant par examiner les carac-

téristiques de la mosaïque des peuplements, ensuite celles du

peuplement, soit en procédant du général au particulier.

Échelle du paysage forestier

Composition de la mosaïque de peuplements

En 1990, le territoire de l’aire commune contient la

gamme des peuplements forestiers les plus fréquemment

observés dans cette partie de la forêt boréale : bétulaies pures

et mélangées, sapinières de couverts variés, pessières, mélé-

zaies et aulnaies. L’ensemble des sapinières occupe un peu

plus de 60 % de la superficie – 34 % d’entre elles étant des

sapinières pures –, et les peuplements dits en régénération

6

6

7

7

1

/

7

100%