France - États-Unis, la grenouilleet le bœuf?

France États-Unis

dossier

18 / octobre 2012 / n°425

Par Philippe Moreau Defarges

Robespierre 1970

Chercheur et co-directeur du rapport

Ramsès à l’Ifri (Institut français des relations

internationales).

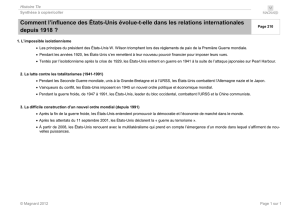

L’inégalité domine le

rapport franco-américain.

Au lieu de rapprocher

les deux nations, leurs

similarités les éloignent.

Les États-Unis et la

France sont des États.

Ce qui les rapproche ou

les sépare, ce sont leurs

problèmes d’États.

Les commencements disent tout. Ainsi

est-il pour la France et les États-Unis. En

1775, la France de Louis XVI, faisant fi de

la solidarité monarchique, vole au secours

d’Insurgés républicains en rébellion contre

une métropole tyrannique. La France tient sa

revanche de l’humiliante défaite de la guerre

de Sept Ans en défendant la plus noble des

causes : la libération d’un peuple. Comme

la morale l’exige, l’Angleterre est vaincue,

les États-Unis accèdent

à l’indépendance. Mais

qu’a gagné la royauté

française ? L’opération est

d’un coût astronomique,

la banqueroute et donc la

Révolution se rapprochent.

Pour la jeune République

américaine, le partenaire

de cœur n’est pas, ne peut

pas être la France ; c’est

nécessairement l’Angle-

terre, la grande sœur avec les États-Unis

partagent tant : origine de la population,

langue et culture, passion pour le commerce

et la finance... La France rêve d’un lien

privilégié impossible avec cette Amérique

dont, de Chateaubriand à de Gaulle, elle

ressent vivement ou même durement

la grandeur colossale, qu’il s’agisse de

l’exubérance de sa nature ou de sa force

industrielle. Les États-Unis sont un géant

avec l’égocentrisme d’un géant.

Une insurmontable inégalité

L’inégalité domine le rapport franco-

américain. La France supporte mal de ne

pas être ressentie par les États-Unis comme

leur égal. Elle est la patrie de la Révolution,

escamotant (ou croyant escamoter) la

Glorious Revolution britannique (1689)

et ce que les États-Unis nomment leur

Révolution (guerre d’Indépendance, 1775-

1783). La France veut tant être la première

nation universaliste. Mais les États-Unis

sont ce qu’ils sont : créatifs, brutaux,

généreux et narcissiques. De plus, les deux

siècles de l’ascension des États-Unis (XIXe-

XXe) sont ceux où la France découvre qu’elle

n’est plus la Grande Nation.

Paris attire les Américains décadents :

milliardaires désenchantés, collectionneurs

raffinés, écrivains de la « Génération

Perdue » de Gertrude Stein... L’État

américain, lui, raisonne en première

puissance mondiale. En Europe, il y a

d’abord l’Angleterre, la

vieille complice dont les

Américains apprécient la

proximité si leurs intérêts

supérieurs l’autorisent.

Ensuite vient l’Allemagne,

la puissance qui, en 1917,

fait sortir Washington de

son isolationnisme, et

qu’il faut donc surveiller

attentivement. Et la

France ? C’est une alliée

parfois décevante, une perturbatrice

susceptible. Elle doit avoir sa place mais elle

ne peut effacer ses défaites, ses appels au

secours : en 1940, Paul Reynaud réclamant

en vain à Franklin D. Roosevelt des avions ;

en 1954, le gouvernement français espérant

un bombardement atomique pour sauver

Diên Biên Phu...

Tout au long de la Seconde Guerre mondiale,

Roosevelt et de Gaulle ne se supportent pas.

Pour le président américain, peu intéressé

par les subtilités françaises, le Général,

non élu, n’est qu’un mégalomane, un

aspirant-dictateur. De Gaulle, pleinement

conscient de ce que sont les États-Unis, et

chevalier autoproclamé de la France, est

constamment, douloureusement humilié

par ce mépris non dissimulé de celui qui se

voit devenir le maître du monde. Dans les

années 1980, Ronald Reagan et François

Mitterrand, en dépit de leurs différends

idéologiques, s’entendent admirablement,

le premier s’accommodant avec bonhomie

de son image d’acteur borné, le second

France - États-Unis,

la grenouille et le bœuf ?

Et la France ?

C’est une alliée

parfois décevante,

une perturbatrice

susceptible.

dossier

19

/ octobre 2012 / n°425

Aux États-Unis,

l’individu reste

l’homme de la

frontière, ne croyant

qu’en lui-même

En France, l’individu

s’édifie avec la

société, elle-même

entremêlée à l’État.

apparaissant ainsi comme le successeur

du Roi Soleil (en 1982, sommet du G7 à

Versailles).

Des convergences équivoques

Les similarités franco-américaines, au

lieu de rapprocher les deux nations, les

éloignent.

La démocratie est en principe commune

aux deux pays. En France, la démocratie

ne se dissocie pas de l’État, promoteur et

garant de l’égalité. La démocratie réside

dans la loi – mot le plus fréquent dans

la Déclaration des droits de l’homme et

du citoyen de 1789. Aux États-Unis, la

démocratie dépasse l’État et le conteste.

Ce qui fonde la démocratie en Amérique,

c’est la liberté de l’individu. L’oppo sition

de fond entre la conception française et

la conception américaine se manifeste

de manière éclatante sur la question

très significative des armes à feu. Aux

États-Unis, l’individu ne peut être privé

d’une capacité d’autodéfense (deuxième

amendement de la Constitution) ; d’où

l’acquisition très (ou trop) facile d’armes.

Au contraire, en France, la démocratie

requiert des individus désarmés, le recours

aux armes étant le monopole de la police.

Le contrat social démocratique est

radicalement différent

chez les deux peuples. En

France, rien n’échappe à

l’État, l’individu n’existe

que dans une société

étatique. Aux États-Unis,

le pacte reconnaît ses

limites ; la survie ultime

de l’individu dépend et

doit dépendre, dans des

circonstances extrêmes, de

lui seul. Derrière ces deux

représentations, se dessinent deux histoires

opposées : en France, l’individu s’édifie avec

la société, elle-même entremêlée à l’État.

Aux États-Unis, l’individu reste l’homme

de la frontière, ne croyant qu’en lui-même.

Soit l’État comme gardien indispensable,

soit l’État comme mal nécessaire. La crise

des années 2000 révèle pour la énième

fois ce fossé : en France, tout doit être fait

pour maintenir l’État-providence ; aux États-

Unis, le phénomène du Tea Party confirme

une méfiance viscérale de l’État, élément

essentiel de l’esprit américain.

La culture devrait tisser des liens entre

États-Unis et France, tous deux se posant

en terres de culture.

La France ? Cela va, semble-t-il, de soi,

d’abord pour les Français sûrs d’être la

nation culturelle par excellence, mais

aussi pour les Américains, au moins pour

les francophiles anxieux

de rassurer leurs amis

français. Être cultivé,

c’est parler français.

Ainsi Jackie Kennedy

fascinée (ou s’amusant à

être fascinée) par André

Malraux. Les États-Unis,

eux ne reconnaissant que

des preuves chiffrées,

avancent leurs univer-

sités, leurs artistes, leurs

capacités d’intégration, leurs fondations.

Néanmoins la convergence tourne vite à

l’aigre. Pour tant de Français, l’Américain

moyen est inculte, il n’y a pas de culture

américaine. En clair, cela signifie que les

Américains n’ont pas de goût (s’agirait-il

du goût français ?). Les créateurs majeurs

des États-Unis, d’Henry James à Woody

Allen, sont définis comme des Européens

cachés, incompris de leurs compatriotes.

La culture française, surtout depuis les

lendemains de la Seconde Guerre mondiale,

puise beaucoup dans la

richesse américaine. Mais

ces éléments nourriciers

sont décrétés issus de la

contre-culture, donc pas

vraiment « états-uniens » :

romans policiers, bandes

dessinées, hippies...

Ainsi Dashiell Hammett,

Jack Kerouac, William

Burroughs...

Pour les États, tout est

finalement géopolitique

Les États-Unis et la France sont des États.

Ce qui les rapproche ou les sépare, ce sont

leurs problèmes d’États. Les deux pays

n’ont pas toujours été amis. En 1861,

la France de Napoléon III, profitant de

la guerre de Sécession (1861-1865)1,

intervient militairement au Mexique, dans

l’arrière-cour des États-Unis ; ces derniers

sont furieux et soutiennent activement la

résistance mexicaine... jusqu’à la défaite

des Français.

Ce qui façonne l’alliance franco-américaine,

ce n’est pas une convergence philosophique

ou éthique, c’est le défi que, dans les

années 1890-1945, représentent l’Allema-

gne de Guillaume II puis celle de Hitler

pour l’Europe et le monde. La France

est directement menacée dans sa survie

comme État indépendant

par ce voisin vigoureux et

belliqueux. Les États-Unis,

eux, ne sont pas soumis à

un risque existentiel ; ils

sont protégés par deux

océans. Cependant,

alors que, dès la fin du

XIXe siècle, ils sont, très

loin devant les autres,

la première puissance

économique mondiale, ils

ne peuvent accepter une Eurasie dominée

par un ou des empires, susceptibles de leur

fermer cette partie du monde. En 1917,

les États-Unis, se rendant compte que la

Grande-Bretagne et la France ne peuvent

abattre l’Allemagne, entrent dans la guerre.

Face à l’Allemagne de Hitler puis à l’Union

soviétique, les États-Unis restent fidèles

à la même ligne : avoir une Eurasie, de

Brest à Vladivostok, ouverte aux échanges

mondiaux et non tenue par une ou des

puissances hostiles. Dans cette partie

mondiale, la France est un partenaire parmi

d’autres. Pour Washington, la France compte

comme l’un des membres importants de

l’Union européenne et comme un éventuel

fournisseur de troupes.

Comme il est douloureux de ne plus être

exceptionnel ! C’est justement ce que,

non sans mal, les États-Unis sont en train

d’apprendre avec la montée de la Chine et

d’autres... ■

1 - Les États-Unis appellent ce conflit leur « Civil War ». Pour eux, l’enjeu n’est

en rien un éclatement du pays mais, au contraire, la défense inconditionnelle de

son unité. Le qualificatif « guerre de Sécession » ne peut convenir à un citoyen

des États-Unis. Napoléon III envisage un moment de reconnaître le Sud comme

une entité souveraine ; il comprend vite que cet acte serait reçu par le président

Abraham Lincoln comme une déclaration de guerre !

1

/

2

100%