Perspectives économiques Nunavut

Perspectives économiques Nunavut Mai 2001

Regard sur l’économie

du Nunavut

RENDEMENT ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Le Conference Board

du Canada

Le Conference Board du Canada est

l’organisme de recherche appliquée

sans but lucratif et indépendant le

plus avancé du pays. Il se donne pour

mission de développer le leadership dans le but

de contribuer à l’avancement du Canada en

aidant, par ses observations, à mieux comprendre

les tendances économiques, les grands dossiers

d’intérêt public et la performance des organisations.

Il crée aussi des liens et assure la diffusion de la

connaissance au moyen d’activités d’apprentissage,

de réseaux, de publications de recherche et de

services d’information taillés sur mesure. Un

large éventail d’organisations des secteurs public

et privé canadiens figurent parmi ses membres.

Créé en 1954, Le Conference Board du Canada

est affilié au Conference Board, Inc. qui dessert

quelque 3 000 sociétés réparties dans 67 pays.

Préambule

Cette étude a été rendue possible grâce à une subvention

du gouvernement du Nunavut, de la Nunavut Tunngavik

Inc. et du ministère des Affaires indiennes et du Nord

canadien. Conformément à ses politiques en matière

de recherche subventionnée, Le Conference Board

du Canada assume l’entière responsabilité de la

conception et de la méthode, ainsi que du contenu

du présent document.

L’étude a été réalisée par Graeme Clinton, Stephen Vail

et Peter Lok, chargés de recherche, sous la direction

de Luc Bussière, directeur des Services économiques.

©2002 Le Conference Board du Canada*

Imprimé au Canada • Tous droits réservés

ISBN 0-88763-531-8

*Constitué sous la raison sociale d’AERIC Inc.

Perspectives économiques Nunavut : Regard sur l’économie du Nunavut

par Stephen Vail et Graeme Clinton

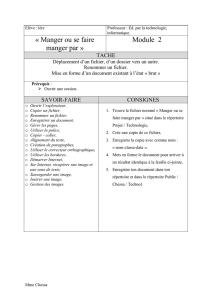

TABLE DES MATIÈRES

Résumé......................................................................i

1 — Introduction ......................................................1

1.1 Historique ........................................................1

1.2 Objet de cette étude ..........................................3

1.3 Plan d’ensemble du rapport ................................3

2 — Approche générale ............................................5

2.1 Méthode ..........................................................6

3 — Processus de développement économique ..........7

3.1 Pourquoi parler de « développement »? ................7

3.2 Quatre éléments essentiels au développement ......7

3.3 Processus et conditions préalables au

développement économique......................................8

3.3.1 Accroissement des réserves de

capital physique..................................................8

3.3.2 Approche axée sur les changements

structurels..........................................................8

3.4 Développement durable ....................................10

3.5 Rôle de l’activité économique de subsistance ......10

3.5.1 Le pourquoi de la croissance économique ....10

3.5.2 Rôle de l'économie de subsistance

dans le développement ......................................11

4 — Regard sur le Nunavut : où en sommes-nous? ..13

4.1 Capital physique/infrastructure ........................14

4.1.1 Le logement..............................................14

4.1.2 Locaux commerciaux..................................15

4.1.3 Services de gestion et de traitement de

l’eau potable, des eaux usées et des déchets ........15

4.1.4 Transports : réseau routier, terrains

d’aviation, ports et navigation maritime ..............15

4.1.5 Télécommunications et connectivité............16

4.1.6 Services de garde et d’enseignement............17

4.1.7 Services de santé et services sociaux ..........17

4.2 Le capital humain ............................................18

4.2.1 Données démographiques ..........................18

4.2.2 Éducation et développement des

compétences ....................................................19

4.2.3 Revenu ....................................................20

4.2.4 État de santé ............................................21

4.3 Le capital naturel ............................................23

4.3.1 Science de la faune et des pêcheries............24

4.3.2 Sciences de la terre dans le secteur public ..24

4.4 Le capital social et organisationnel ....................25

4.4.1 L’Accord sur les revendications

territoriales du Nunavut (ARTN)..........................25

4.4.2 L’établissement du territoire du Nunavut......27

4.4.3 L’établissement du gouvernement

du Nunavut ......................................................27

4.4.4 Le rôle du Qaujimajatuqangit inuit..............28

4.4.5 Les secteurs clés du capital

organisationnel et social du Nunavut ..................28

5 — Aperçu de l’économie mixte du Nunavut ..........33

5.1 L’économie de subsistance et son rôle

dans l’économie mixte............................................33

5.1.1 Estimation de la taille de l’économie

de subsistance ..................................................35

5.2 Aperçu de l’économie basée sur

les salaires du Nunavut ..........................................36

5.2.1 Taux d’emploi ..........................................39

5.3 Analyse du rendement sectoriel du Nunavut

en 1999 (basé sur les salaires) ................................39

5.3.1 Chasse, pêche et piégeage ..........................40

5.3.2 Industrie minière ......................................42

5.3.3 Industrie manufacturière............................43

5.3.4 Industrie de la construction ......................45

5.3.5 Industries du commerce au détail et

de gros et des services aux entreprises ................45

5.3.6 Industrie de l’assurance et des finances ......45

5.3.7 Industrie des services gouvernementaux

et connexes ......................................................46

5.3.8 Industries du tourisme ..............................47

6 — Où va le Nunavut?............................................49

6.1 Le contexte planétaire......................................49

6.2 Perspectives canadiennes ..................................50

6.3 Perspectives du Nunavut ..................................51

6.3.1 Méthode ..................................................51

6.3.2 Population................................................52

6.3.3 Projets d’exploitation minière ....................52

6.3.4 Le développement de l’industrie

du tourisme ......................................................54

6.3.5 Le gouvernement ......................................54

6.3.6 L’expansion de l’économie traditionnelle ......56

6.3.7 Perspectives relatives aux pêches ................56

6.3.8 Risques inhérents aux prévisions ................57

6.4 Perspectives de croissance économique de

l’économie numéraire ............................................57

7 — L’avenir : à nous d’en décider ..........................59

7.1 Résumé des observations ..................................59

7.2 Questions essentielles à l’esquisse de l’avenir

économique du Nunavut ........................................60

7.2.1 Quelles sont les valeurs primordiales

des Nunavummiut? ............................................60

7.2.2 L’importance de mieux connaître

le Nunavut........................................................61

7.2.3 L’importance de l’éducation et du

développement des compétences ........................63

7.2.4 L’impact de l’ARTN sur le développement

économique ......................................................64

7.2.5 Le rôle du gouvernement fédéral ................65

7.2.6 La nécessité de collaborer ..........................65

7.2.7 La définition d’objectifs réalistes ................66

7.3 Conclusion ......................................................66

Résumé

Le Conference Board du Canada

i

Le 1er avril 1999, la création officielle du Nunavut venait

transformer à jamais le visage du Canada. Le Nunavut, dont

le nom signifie « notre terre » en inuktitut, est le fruit de

plus de trente années de planification et de négociations

de la part des Inuit de l’Est et de la région centrale de

l’Arctique canadien. L’Accord sur les revendications territo-

riales du Nunavut (ARTN), conclu en 1993, comportait un

accord politique régissant la création dudit territoire et la

reconnaissance du droit des Inuit à l’autodétermination.

C’est dans ce contexte que les Inuit, soit 85 p. 100 de

la population du territoire, ont opté pour un modèle

de gouvernement populaire autonome, représentant tous

les citoyens du Nunavut, qu’ils soient ou non inuits.

Le gouvernement du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Inc.

ainsi que le ministère des Affaires indiennes et du Nord

canadien se sont engagés à appuyer conjointement le

développement durable du Nunavut et, d’un commun

accord, ont reconnu la nécessité d’étudier les perspectives

économiques du nouveau territoire pour mener à bien leur

tâche. Les services du Conference Board du Canada ont donc

été retenus pour qu’il examine l’état de l’économie mixte

actuelle du Nunavut (tant l’économie de subsistance1que

l’économie basée sur les salaires), et évalue les perspectives

économiques à long terme. Cette étude doit s’accompagner

de prévisions économiques sur une période de vingt ans et

d’une énumération des questions structurelles sous-jacentes

au rendement économique à long terme.

Pour cette étude, nous avons adopté une approche globale

en commençant par un aperçu théorique des conditions

nécessaires à la croissance économique dans le contexte

d’une économie de subsistance. La création de richesses,

ou croissance économique, repose sur quatre facteurs clés :

Le capital physique : désigne l’infrastructure nécessaire au

maintien de la production économique, soit les systèmes

de transport et de communication, les stocks de loge-

ments, les hôpitaux, etc.;

Le capital humain : comprend l’activité de la main-

d’œuvre, mais également, au sens plus large, les actifs

d’une société sur le plan de l’alphabétisation et de l’éduca-

tion, des compétences et des connaissances ainsi que

l’état de santé et le bien-être général de la population;

Le capital naturel : soit les matières premières à la base

de l’activité économique qui comprennent la terre, les

ressources fauniques, minérales ou énergétiques, les

fibres ainsi que le savoir dérivé de ce capital;

Le capital social et organisationnel : comprend le milieu

d’interaction des actifs naturels, humains et physiques

contribuant à la création des richesses. Ce capital réunit

les principaux secteurs et participants à la création des

richesses (le gouvernement, l’entreprise privée et les

organisations ou sociétés indépendantes), le cadre

d’élaboration des politiques, la sécurité publique ainsi

que la confiance entre les divers intervenants.

Pour atteindre leurs objectifs de développement et

répondre aux besoins grandissants en biens et services

d’une population qui ne cesse de croître et qui consomme

de plus en plus, les sociétés doivent veiller à leur crois-

sance économique, laquelle passe forcément par les

quatre facteurs mentionnés précédemment. Les systèmes

économiques traditionnels, dits de subsistance, ne peuvent

répondre seuls à l’augmentation de la demande de biens et

de services, produits de l’économie industrielle. L’activité

économique de subsistance peut néanmoins contribuer de

manière importante à l’économie générale et jouer un rôle

fondamental dans la vie sociale et culturelle d’une société.

L’économie de subsistance peut, par exemple, offrir un

moyen essentiel à la population en général, mais aux

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

1

/

80

100%