Labrador, Pedro Gómez Havela, Mis de. Mélanges sur la vie privée

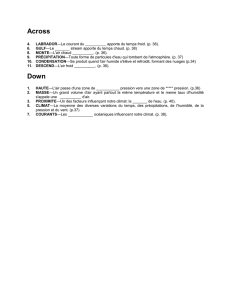

SURLA

VIEPRIVÉEET PUBLIQUE

DU

MARQUIS DE LABRADOR

RERITS PAR SbW8*£ g&SffiS

ETRENFERMANTUNEREVUEDELAPOLITIQUE

DEL'EUROPE

DEPUIS1798JUSQU'AU

MOISD'OCTOBRE4849

ETDES

RÉVÉLATIONSTRÈS-IMPORTANTES

SURLECONGRÈSDEVIENNE.

Buenoderogar,

Malo

deforzar.

Precibusnonviflectendus.

IPAlBIIg

IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET CIE

RUERACINE,26,PRÈSDEL'ODÉON

-o o-

1849

AVANT-PROPOS.

Le marquis de Labrador fut le seul plénipotentiaire

chargé de représenter l'Espagne au congrès de Vienne.

Chaque jour, il écrivait le procès-verbal des séances, et il

l'envoyait au ministre des affaires étrangères àMadrid;

mais il conservait avecsoin par devers lui le double de cette

correspondance, ayant, dès le commencement du congrès,

formé le projet d'en écrire l'histoire. Le seul style qui eût

pu convenir à un pareil sujet, c'est celui que Tacite a em-

ployé pour dévoiler et stigmatiser la politique des maîtres

de Rome dégénérée. Ce grand historien est le modèle que

M.de Labrador seserait efforcéd'imiter.

La révolution d'Espagne, en 1820, empêcha M. de

Labrador de mettre son projet àexécution; mais il con-

serva les matériaux de son travail, et les transporta à

<!o VI -oS>

Rome en 1828, lorsqu'il s'y rendit en qualité d'ambas-

sadeur. Malheureusement M. de Labrador, ayant, après

dix-huit ans d'absence , désiré faire un voyage en Es-

pagne et étant parti pour Madrid en 1831, laissa ces ma-

nuscrits dans son cabinet. Le secrétaire de l'ambassade, qui

resta comme chargé d'affaires, était un homme d'esprit et

d'honneur, et on ne peut concevoir dans quel but il envoya

àMadridune liste détaillée de ces manuscrits. On ne conçoit

pas non plus dans quelle intention le ministre ordonna que

tous ces papiers lui fussent envoyés.Pour rendre cette affaire

plus inexplicableencore, jamais leministre des affairesétran-

gères n'en parla àM. deLabrador, qui était alors àMadrid,

de façon que M. de Labrador, de retour àRome en 1832,

fut fort surpris de n'y plustrouver ses notes particulièreset Jes

documents qui devaient lui servir pour écrire l'histoire qu'il

préparait. La mort du roi Ferdinand compliqua les aCaires,

et M. de Labrador fut forcé de renoncer à son projet. Ne

pouvant pas écrire sur le congrès de Vienne selon le plan

qu'il avaitconçu, il s'est contenté de recueillir les faits les

plus marquants de l'époque dont il s'agit, et il les a réunis au

récit de sa longue carrière politique, à dater de 1798, de

sorte qu'à compter de cette époque, ces mémoires seront une

histoire fidèle de la politique de l'Europe. Le congrès de

Vienne occupera naturellement dans ce récit une place pro-

portionnée à son importance; d'autant plus que M. de La-

brador est le seul qui puisse faire des révélations curieuses

sur cette réunion diplomatique, qui, destinée à mettre lin

aux usurpations et aux abus commisdepuis la révolution de

-U£« VII »©="

France, ne fit,au contraire, que les confirmer, portant ainsi

le coupde grâce à ce que l'on appelaitle droit de la nature et

des gens, c'est-à-dire aux principes d'après lesquels se ré-

glaient les rapports entre les différents gouvernements de

l'Europe. Le congrès de Vienne, en disposant de Gênes, de

Venise, de Parme et d'une partie de la Saxe, aintroduit

dans l'Europe politique le système suividans le grand em-

pire de Neptune, où les gros poissonsdévorentles petits n.

C'est fort triste et fort dur àdire; mais c'est l'exacte vérité,

et ceuxqui pourraient en douter seront forcés d'en convenir

lorsqu'ils auront lu ces mélanges.

(*)Pour

augmenterencore,

s'ilétaitpossible,

l'étatdedésordredanslequel

setrouventlesrelationsentrelesdifférents

gouvernements

del'Europe,

despu-

blicistesdebeaucoupd'esprit,

d'unevasteérudition

et,j'aime

àlecroire,

d'une

entièrebonne

foi,ontdonnéletitredegrandespuissances

oudepuissances

de

premier

ordreàquelquesgouvernements

del'Europe,

etilsontplacél'Espagne

parmi

lespuissances

desecondordre.Cesestimablesécrivainsn'ontmanqué

que

d'une

chose,

dedonnéesexactesetvraiessurlaforcedespuissances

qu'ils

sesontainsi

permis

declasseràleurguise; sanscela,ilseraitimpossible

de

concevoirlerangsubalterne

qu'ilsontassigné

àl'Espagne,

etceladansun

temps

oùplusieurs

deces

grandespuissances,qu'ils

onttantvantées,

s'écroulent

commecesvasteset magnifiques

édifices

quiontétéconstruitsà lahâteet

sans

autre

règlepourlechoixdesmatériaux

quecelledeprendre

toutcequ'on

atrouvé

souslamain.Lespersonnesquivivrontencore

vingtoutrenteans

pourront

direcombiendecesprétenduesgrandespuissances

serontrestées

debout,

etsetrouverontenmesuredesecomparer

àl'Espagne.

1

MÉLANGES

SURLA

VIEPRIVÉEETPUBLIQUE

DU

MARQUIS DE LABRADOR.

Don Pedro Gomez Havela, marquis de Labrador,

naquit à Valencia de Alcantara, petite ville forte de

la province d'Estramadure. Il eut pour père don Diego

Gomez Patino et pour mère dona Catalina Havela

Alvarado. Son grand-père fut don Bartolomé Gomez

Labrador et sa grand'mère, dona Maria Josefa Patino.

Après qu'il eut fait ses premières études dans sa ville

natale, ses parents l'envoyèrent, àl'âge de douze ans,

àSalamanque pour y compléter son éducation sous

la direction de don Justo Garcia, professeur de ma-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

1

/

100

100%