PLATEAU DE L`AUBRAC

PLATEAU DE

L’AUBRAC

Conception : CCAL / Crédits photographiques : L. Andrieu, F. Puech, CCAL.

Charte Natura 2000

Site Natura 2000 FR 910 1352

Novembre 2012

1.1 Ses objectifs

La Charte Natura 2000 est un oul contractuel de

mise en œuvre du document d’objecfs en applica-

on des arcles R.414-11, R.412-12 et R.414-12.1 du

Code de l’Environnement et de l’arcle 143 de la loi

DTR du 23/02/2005.

L’objecf de cee Charte est de concilier le mainen

des habitats et espèces d’intérêt communautaire

dans un bon état de conservaon avec le dévelop-

pement économique, culturel et social du territoire.

Elle permet aux propriétaires (et leurs ayants droits)

de terrains inclus dans le site Natura 2000 « Plateau

de l’Aubrac » de s’engager durablement dans la pré-

servaon de ces habitats et espèces, et de souligner

la contribuon de leurs praques de geson à la réa-

lisaon des objecfs dénis dans le document d’ob-

jecfs (DOCOB) du site.

La présente Charte Natura 2000 ne se substue pas

à la réglementaon en vigueur sur les sites qui s’ap-

plique indiéremment en ou hors site Natura 2000.

Les engagements qu’elle porte relèvent d’une vo-

lonté propre aux signataires d’aller au-delà des exi-

gences réglementaires.

1.2 Son application

La Charte s’applique à l’ensemble du site Natura

2000 « Plateau de l’Aubrac ». Elle concerne tous les

milieux naturels ou semi-naturels, pour une durée

de 5 ans.

La charte s’adresse à toute personne physique ou

morale, publique ou privée, désireuse de parciper

à la préservaon de ce site, de ses milieux et de ses

espèces, et tulaire de droits réels ou personnels sur

des terrains inclus dans le site.

Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire,

soit la personne disposant d’un mandat la qualiant

juridiquement pour intervenir et pour prendre les

engagements menonnés dans la charte (si le man-

dat couvre au moins la durée d’adhésion à la Charte).

Il s’agit d’un engagement volontaire : c’est le pro-

priétaire, ou ses ayants droits, qui choisit de signer

la charte dans sa totalité, ou sur certaines parcelles

cadastrales seulement :

le propriétaire, en signant, adhère à tous les

engagements de portée générale ainsi que ceux spé-

ciques aux types de milieux naturels présents sur

ses parcelles engagées ;

le mandataire peut uniquement souscrire aux

engagements de la Charte qui correspondent aux

droits dont il dispose ;

tout autre signataire peut s’engager « mora-

lement » au respect de la Charte sans bénécier

d’avantage scal pour cee adhésion.

Contrats Natura 2000 et Charte sont deux ouls in-

dépendants et pourront être engagés sur les mêmes

propriétés.

I. La Charte Natura 2000 1.2 Ses avantages :

Contrairement aux contrats Natura 2000 et aux me-

sures agri-environnementales, l’adhésion à la charte

ne donne pas droit à une rémunéraon directe de

compensaon, puisque les engagements qui y -

gurent ne doivent pas entraîner de surcoûts de ges-

on pour l’adhérent.

Par contre, la Charte constue une garane de ges-

on durable pour ses adhérents, et elle leur permet

ainsi de bénécier de diérentes exonéraons s-

cales sur les parcelles engagées, et d’accéder à dié-

rentes aides publiques :

Exonéraon de la taxe foncière sur les proprié-

tés non bâes (TNPNB) : L’exonéraon concerne

les parts communales et intercommunales, mais pas

la part perçue par la Chambre d’Agriculture.

Exonéraon des ¾ des droits de mutaon à

tre gratuit pour certaines successions et dona-

ons : Les parcelles concernées doivent être enga-

gées dans une geson conforme aux objecfs de

conservaon des milieux naturels.

Déducon du revenu net imposable des

charges de propriétés rurales (travaux de restau-

raon et de gros entreen eectués en vue du main-

en du site en bon état écologique et paysager).

Garane de geson durable des forêts : L’ad-

hésion à la charte est un des moyens d’accéder aux

garanes de geson durable lorsque le propriétaire

dispose d’un document de geson arrêté, agréé ou

approuvé. Cee garane de geson durable permet

de bénécier sous certaines condions (art. 793 du

Code Général des Impôts) :

- De réducons scales au tre de l’Impôt Solidarité

sur la Fortune (ISF) ou de mutaons à tre gratuit,

- D’une réducon d’impôts sur le revenu au tre de

certaines acquisions de parcelles ou de certains tra-

vaux foresers,

- D’aides publiques à l’invesssement foreser si la

propriété fait plus de 10 hectares.

Le bénéce des contrepares d’adhésion à la Charte

est cependant condionné au respect de toute régle-

mentaon (codes de l’environnement, foreser, rural

et de l’urbanisme), concourrant à la préservaon des

habitats, des habitats d’espèces et des espèces d’in-

térêt communautaire idenés sur le site. Le constat

d’un procès verbal d’infracon à ces réglementaons

entraïnera la suspension de l’adhésion à la Charte.

1.3 Son contenu :

La charte s’appuie sur des mesures générales appli-

cables à l’ensemble du site, et des mesures spéci-

ques à diérents milieux naturels (landes, forêts, …)

et acvités. Ces mesures, qu’elles soient générales

ou spéciques, sont de deux types :

des engagements, qui feront l’objet de contrôles

et qui, s’ils ne sont pas respectés par l’adhérent,

pourront entraîner une suspension, voire une rési-

liaon de l’adhésion à la Charte par le préfet et par

conséquent, des avantages qui y sont liés.

des recommandaons, qui ont pour objecf de

sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservaon du

site et ses espèces et donc à favoriser toute acon

dans ce sens. Il s’agit d’une liste de bonnes praques

qui ne sont soumis à aucun contrôle.

1.4 Les modalités

Le candidat qui souhaite adhérer à la Charte

prend contact avec la structure animatrice du site

Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac » pour être ac-

compagné dans ses démarches.

Il envoie à la DDT (Direcon Départementale des

Territoires) une copie de son dossier comprenant :

- le formulaire d’adhésion à la charte complé-

té, daté et signé ;

- la Charte signée et ses annexes, pour la-

quelle il aura préalablement séleconné les enga-

gements qui concernent les parcelles qu’il souhaite

engager ;

- un plan de situaon des parcelles cadas-

trales (échelle : 1/25 000 ème ou plus précise), un re-

levé de propriété, et un plan cadastral des parcelles

engagées.

L’adhérent transmet la copie de son dossier et

de l’accusé de récepon envoyé par la DDT auprès

des services scaux de son département.

1.

2.

3.

12

administratives :

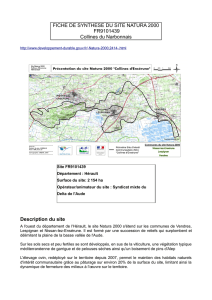

L’Aubrac Lozérien est caractérisé par une richesse

paysagère, faunisque et orisque importante,

issue de son passé volcanique, glaciaire mais aussi

agricole.

En eet, l’Aubrac est un vaste plateau caractérisé par

une couche épaisse de basalte (coulée magmaque

issue des mouvements orogéniques du Cénozoïque),

et quelques aeurements de granite (qui constue

le socle ancien de tout le Massif Central). Le passé

glaciaire du plateau a également laissé des traces en-

core visibles aujourd’hui, comme les lacs d’altude,

les moraines roulées par le glacier ou les graviers et

sables encore exploités. Le réseau hydrographique,

dius, est caractérisé par tout un chevelus de ruis-

seaux dont le principal, le Bès, draine presque tout

le plateau du Sud vers le Nord.

Sur le haut plateau, au-dessus de 1100 mètres d’al-

tude, la hêtraie a laissé place aux esves et prai-

ries d’altudes et il ne reste que très peu de forêts.

En eet, l’Aubrac est une région dédiée avant tout à

l’élevage et apparaît comme une terre d’esves : les

troupeaux sont mis en pâturages extérieurs chaque

année de mai à octobre. Si l’essenel des surfaces

est occupé par les pâtures, prairies naturelles, de-

vèzes, ou « montagnes », le plateau compte aussi de

nombreuses prairies naturelles de fauche qui par-

cipent à la constuon de tout ou pare des stocks

de fourrage qui doit être important vu la longueur

des hivers.

Enn, situé sur le tracé du chemin de Saint-Jacques

de Compostelle, l’Aubrac are grand nombre de

randonneurs, et ore un grand choix d’héberge-

ments. En plus de son arait patrimonial et cultu-

rel (monuments historiques, églises romanes, sites

naturels classés…), le plateau propose des acvités

de pleine nature : randonnées (pédestres, équestres,

en raquees à neige, ...), chasse, pêche, loisirs moto-

risés, ski, …

Le site Natura 2000 FR 910 1352 « Plateau de

l’Aubrac » a pour ambion la préservaon et la valo-

risaon de ces habitats naturels et espèces remar-

quables, grâce à diérents ouls comme la Charte

Natura 2000.

2.1 Descriptif et enjeux

II. Le site Natura 2000 Plateau de l’Aubrac

34

Les espèces et habitats d’intérêt communautaire

Deux inventaires successifs ont permis d’idener et cartographier les diérents habitats et es-

pèces d’intérêt communautaire sur le site « Plateau de l’Aubrac » en vue de la rédacon du DOCOB.

Le site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac » inventorie 4 espèces animales d’intérêt communautaire (cf tableau

1), toutes aquaques : la loutre, la moule perlière, l’écrevisse à paes blanches, et le chabot. Deux espèces

végétales d’intérêt communautaire ont également été recensées : la ligulaire de Sibérie, le uteau nageant.

Code Natura

2000

Nom de l’espèce Type de milieu

1758 Ligulaire de Sibérie (Ligularia siberica) Zones humides

1831 Fluteau nageant (Luronium natans)

Habitats de rivières et plans d’eau

1163 Chabot (Cottus gobio)

1029 Moule perlière (Margaretifera margaretifera)

1092 Ecrevisse à pattes blanches

(Austropotamobius pallipes)

1355 Loutre (Lutra lutra)

1324 Grand murin (Myotis myotis) R: Habitats anciens / C: milieux ouverts

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) R: Habitats anciens / C: vallées alluviales

et massifs forestiers (feuillus)

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) R: habitats ou ssures / C: massifs fores-

tiers (feuillus)

Tableau 01 : Correspondance entre les espèces d’intérêt communautaire et les grands types de milieux iden-

és dans la Charte (pour les chiroptères: R= habitat de reproducon/ C: habitat d’alimentaon)

Les zones humides :

L’arcle 2 de la Loi sur l’Eau du 3.01.1992 dénit comme

zone humide «les terrains, exploités ou non, habituelle-

ment inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre

de façon permanente ou temporaire ; la végétaon,

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-

philes pendant au moins une pare de l’année».

Le caractère patrimonial des zones humides du Plateau

de l’Aubrac n’est plus à démontrer : la mosaïque de tour-

bières, prairies humides, et autres mares abritent de nom-

breuses espèces végétales (frillaires, orchidées, carex…),

et sont le lieu de refuge, alimentaon ou nidicaon de

nombreuses espèces animales (Bécassine des marais,

Vanneaux huppés, Loutres, Chauves-souris, Libellules, ...).

Situées en tête de bassin, elles jouent un rôle important

de stockage de l’eau lors des périodes humides (eau qui

sera restuée progressivement en période sèche), mais

aussi un rôle auto-épurateur non négligeable pour la qua-

lité des cours d’eau et les espèces qui y sont sensibles

(chabot, écrevisses,…).

Ces milieux et les espèces qui leur sont inféodées sont

sensibles aux perturbaons du fonconnement hydrolo-

gique.

Les ruisseaux et plans d’eau :

Le réseau hydrographique est très développé sur le pla-

teau : tout un chevelus de pets ruisseaux constue des

zones refuges et de reproducon pour de nombreuses es-

pèces végétales et animales (moules, écrevisses, chabots,

mais aussi odonates, …). Le sous-sol tantôt granique tan-

tôt volcanique du plateau constue des réservoirs d’eau

qui ne sont pourtant pas susants pour éviter des pé-

riodes d’éage* de ce pet chevelu. Sur l’Aubrac, les eaux

sont globalement peu minéralisées, acides et de bonne

qualité bactériologiques, mais restent sensibles aux pollu-

ons, qu’elles soient accidentelles ou chroniques.

Les ruisseaux du plateau présentent à de nombreux en-

droits un eondrement des berges, dû d’une part à l’ab-

sence de véritable végétaon riveraine ou ripisylve (aux

systèmes racinaires stabilisateurs des sols), et d’autre part

au piénement du bétail venant s’abreuver ou traversant

régulièrement le cours d’eau. Ces instabilités et dégrada-

ons des berges ont plusieurs conséquences sur le fonc-

onnement du cours d’eau et sur les espèces aquaques :

colmatage des frayères à truites, stérilisaon des milieux,

ralenssement et réchauement de l’eau, ...

L’Aubrac présente également plusieurs lacs d’altude,

d’origine glaciaire, et fréquentés par les pêcheurs. Seul

l’un d’entre eux est empoissonné pour cee acvité.

Le site est encore préservé de l’envahissement par des

espèces exogènes, qu’elles soient végétales ou animales

(Ecrevisse californienne, Renouée du Japon, ...), mais leur

présence à proximité du site rend aujourd’hui essenel

la surveillance de ces espèces et de leur propagaon. En

eet, leur colonisaon pourrait avoir des conséquences

sur le mainen des habitats et espèces d’intérêt commu-

nautaire du site.

* éage : stasquement, période de l’année où le débit du cours

d’eau aeind son point le plus bas

56

Concernant les habitats naturels, dix-neuf ont été recensés, parmi lesquels cinq sont considérés comme prio-

ritaires

Code Natura

2000

Nom de l’habitat Type de milieu

6410-11 Prés humides subatlantiques à précontinentaux, montagnards du

Massif Central et des Pyrénées

Zones humides

7140

Tourbières de transition

Bourbiers tremblants à Carex rostrata

Radeaux à Menyanthe trifoliata et Potentilla palustris

7110

*Tourbières hautes actives

Tapis et buttes de sphaignes avec éventuellement des chaméphytes et

nanophanérophytes

Buttes à buissons nains d’éricacées

Communautés de tourbières à Trichophorum cespitosum

Chenaux, cuvettes profondes

Tourbières à Narthecium

Pré-bois tourbeux

7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana

7120 Tourbières hautes, dégradées, susceptibles de

régénération

91D0

Tourbières boisées

* Bois de bouleaux à Sphaignes et linaigrettes

* Bois tourbeux de Pins sylvestres

* Bois tourbeux à Pinus Rotundata

6430-8 Megaphorbaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des

Vosges, et du Massif Central

3160 Mares dystrophes naturelles

Habitats de rivières et plans

d’eau

3130-1

Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique

montagnardes à subalpines des régions alpines, des

Littorelletea

uniorae

6230-4 * Pelouses acidiclines montagnardes du MC

Milieux prairiaux

6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles,

eutrophiques relevant de l’Arrhenatherion elatioris

6520-1 Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Massif Central

relevant du Polygono-trisetion

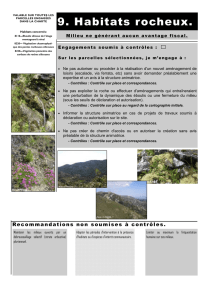

8230-2 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses

du Massif Central

8220-14 Falaises siliceuse des Cévennes relevant de l’Anthirrhinion asarinae

Habitats rocheux

8150-1 Eboulis siliceux, collinéens à montagnards des régions atlantiques et

subcontinentales relevant du Galeopsion segetum

9120-4 Hêtraie–sapinière acidiphile à houx et Luzule des neiges relevant du

Lozulo-fagion Milieux forestiers

91E0-6 * Forêts alluviales à Alnus glutineux et Fraxinus excelsior

relevant de l’Alnion incanae

4030-13 Landes acidiphiles montagnardes du Massif Central Milieux de landes

5120-1 Landes à Genêt purgatif du Massif Central

Tableau 02 : Correspondance entre les habitats d’intérêt communautaire et les grands types de milieux iden-

és dans la charte (* : habitats prioritaires).

78

D’une manière générale, la Charte Natura 2000 ne se

substue pas aux réglementaons en vigueur sur le site

(loi sur l’eau, réglementaon agricole, cynégéque, ha-

lieuque, ...).

Voici une liste non exhausve de points de la réglemen-

taon considérés comme importants à détailler au regard

des enjeux du site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac ».

Pour toute queson complémentaire, il est conseillé de

prendre contact avec l’animateur du site Natura 2000 ou

la DDT de la Lozère.

Espèces et milieux naturels :

« La protecon des espaces naturels et des paysages, la

préservaon des espèces animales et végétales, le main-

en des équilibres biologiques auxquels ils parcipent et

la protecon des ressources naturelles contre toutes les

causes de dégradaon qui les menacent sont «déclarés»

d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la

sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les

acvités publiques ou privées d’aménagement, d’équipe-

ment et de producon doivent se conformer aux mêmes

exigences.» (Loi relave à la protecon de la nature de

1976)

La Direcve européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004,

et la Loi sur la Responsabilité Environnementale qui en

découle, xent un cadre commun de responsabilité pour

les aeintes graves causées aux espèces et habitats natu-

rels protégés par des textes communautaires (direcves

«Habitats» et «Oiseaux»), aux eaux et aux sols. Cee loi

intègre également la noon de «services écologiques»

assurés par les sols, les eaux et les espèces et habitats. La

personne qui exploite l’acvité à l’origine d’un dommage

environnemental doit prévenir le dommage en meant

en place les mesures nécessaires, puis réparer le milieu

endommagé.

> Les espèces protégées :

Les espèces protégées en droit français sont les espèces

animales et végétales dont les listes sont xées par arrê-

tés ministériels en applicaon du Code de l’environne-

ment (L411-1 et suivants).

Pour les espèces végétales protégées : il est interdit de

détruire, de colporter, de vendre, d’acheter ou d’uliser

les spécimens de ore sauvage dont la liste est xée par

arrêté (sauf cultures). Plusieurs espèces présentes sur le

plateau sont protégées au niveau naonal et/ou régional,

avec par exemple 16 plantes protégées au niveau naonal

(d’après la base de données du Conservatoire Botanique

Naonal de Porquerolles).

Pour certaines espèces animales, dont les listes sont

xées par arrêtés, la destrucon ou l’enlèvement des

œufs ou des nids, la destrucon, la mulaon, la capture

et la naturalisaon des spécimens peuvent être interdits.

T

extes de références : textes internaonaux (Convenons CITES, de

Bonn, de Berne, et sur la diversité biologique), communautaires (Di-

recves Oiseaux et Habitats), et naonaux (arrêtés ministériels xant

les espèces protégées).

> Les espèces exoques :

«…Est interdite l’introducon dans le milieu naturel,

volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout

spécimen d’une espèce animale ou végétale à la fois non

indigène au territoire d’introducon et non domesque

ou non culvée, dont la liste est xée par arrêté conjoint»

des autorités administraves compétentes (Code de l’en-

vironnement, L.411-3).

> La protecon des monuments :

La Loi du 2 mai 1930 relave à la protecon des monu-

ments naturels et des sites de caractère arsque, histo-

rique, scienque, légendaire ou pioresque, a permis de

désigner des sites classés et des sites inscrits sur le terri-

toire français. Le site Natura 2000 «Plateau de l’Aubrac»

présente trois sites inscrits depuis le 2/11/1942 : le Lac

de St Andéol, le Lac de Salhiens, et la Cascade du Déroc.

> La geson des forêts :

Le Code foreser dénit le terme de forêt, puis organise

et réglemente la geson de ce milieu, que leur proprié-

taire soit une personne publique ou privée. Entre autres,

les points suivants sont régit par le Code Foreser : dé-

nion des forêts nécessitant un plan de geson, contenu

de ces documents, modalités de vente et d’exploitaon

des produits de la forêt (bois, pâturage, chasse, cueillee

etc.), droits d’usage, défense et lue contre les incendies,

défrichements, amélioraon des essences foresères,

délits et contravenons...

2.2 Réglementations et mesures de protection

Les milieux prairiaux et landes :

Le plateau de l’Aubrac est une terre d’élevages, et le pâtu-

rage extensif tradionnel qui y est appliqué depuis des

siècles a parcipé au mainen de zones ouvertes comme

les prairies et les landes. Des praques pastorales inadap-

tées pourraient conduire à une évoluon de ces milieux

et une diminuon de leur richesse orisque (surpâtu-

rage, sous-pâturage, ferlisaon, ...). La modernisaon de

l’agriculture a souvent induit la disparion des haies sur le

plateau, comme sur l’ensemble du territoire français, des

alignements d’arbres qui ont pourtant de nombreuses

foncons d’un point de vue agronomique (protecon du

bétail, mainen d’espèces) et écologique (habitat, corri-

dor, ltre naturel de certains polluants, ...).

Sur le site, les zones facilement mécanisables et au sol

riche sont souvent ulisées comme prairies de fauche.

Ces milieux sont riches en espèces et leur mainen dé-

pend de praques agricoles tradionnelles : faible ferli-

saon, fauche tardive, ...

Les milieux foresers :

Le plateau de l’Aubrac est caractérisé par deux types de

boisements naturels : les forêts à Pins sylvestres et les Hê-

traies. Aussi, certains boisements de conifères (épicéas,

sapins, mélèzes, ...) ont été plantés à des ns d’exploita-

on, ou encore an de stabiliser les pentes ou protéger

certains axes et parcelles des intempéries (lois de restau-

raon des terrains de montagne, créaon du Fond Fores-

er Naonal). Les forêts aubracoises de petes tailles

sont souvent incluses dans des parcs et donc pâturées en

sous-bois.

Quelles soient communales ou seconales, ces forêts

sont toutes soumises au régime foreser et possèdent un

Plan d’Aménagement Foreser rédigé. Il s’agit d’un plan

de geson de la forêt d’une durée de 15 à 20 ans qui xe

les objecfs, les modes et le calendrier des intervenons

sylvicoles. Concernant les forêts privées du site, certaines

possèdent des documents de geson durable comme le

PSG (Plan Simple de Geson), le RTG (Règlement Type

de Geson) ou le CBPS (Codes de Bonnes Praques Syl-

vicoles).

Dans les boisements exploités, le mainen d’une impor-

tante biodiversité et l’assurance d’un bon fonconnement

de l’écosystème foreser (et notamment de la régénéra-

on naturelle des arbres) passent par le mainen d’une

mosaïque de milieux diérents comme les clairières, les

zones humides, ou des îlots d’arbres morts ou sénescents.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%