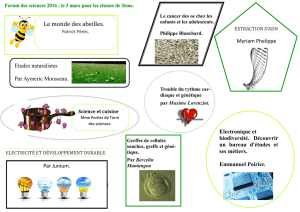

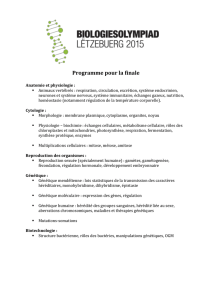

Addictions n° 10, juin 2005

Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction

Dossier

’hétérogénéité

des manifesta-

tions de l’alcoo-

lo-dépendance

constitue à la fois

un obstacle et une richesse

dans la recherche de ses

déterminants. L'épidémiolo-

gie génétique, comme la bio-

logie moléculaire, offrent des

chances de repérer des fac-

teurs susceptibles d'expliquer

en partie cette pathologie

complexe.

Epidémiologie

génétique

de l’alcoolisme

Les études familiales ont

permis de repérer l’existence

d’une composante génétique

dans l’alcoolisme : si la pré-

valence de l'alcoolisme

est évaluée dans une

fourchette de 2% à 5 %

en population générale,

dans la fratrie d'un

malade alcoolique elle

atteint des niveaux

situés entre 10% et 50 %.

Cette implication fami-

liale est d’autant plus

forte que le degré de

proximité familiale est

important, et concerne

essentiellement les

sujets masculins.

Les études de jumeaux, qui

comparent les "vrais"

jumeaux (monozygotes, dis-

posant du même patrimoine

génétique) et les "faux" (dizy-

gotes, n’ayant en commun

que la moitié de leurs gènes)

mettent aussi en évidence une

influence des gènes, significa-

tive mais partielle, dans les

modalités de consommation

d’alcool. Une dizaine de ces

études montrent un taux

moyen de concordance pour

l’alcoolisme de 50% chez les

jumeaux monozygotes et de

35% chez les dizygotes.

Quant aux études d'adoption

(enfants d’alcooliques adoptés

par des parents en principe

non alcooliques), elles complè-

tent et confirment ces données

et concluent à la priorité des

facteurs génétiques par rapport

aux facteurs d’éducation.

Tous ces arguments plaident

en faveur d’une transmission

au moins partiellement géné-

tique de la vulnérabilité à l’al-

C’est de famille,

entend-on souvent à

propos d’un cas

d’alcoolisme réputé

inéluctable. La fatalité

serait-elle inscrite dans

les gènes ?

Encore faut-il préciser

la nature des éléments

transmis.

L

10 - Juin 2005 - N°10

Addictions

coolo-dépendance, mais ne

permettent qu’une estimation

indirecte du poids des facteurs

génétiques impliqués (entre

30% et 60%).

Type 1, type 2

Est-il possible, dans une

population porteuse d’un

marqueur d’alcoolodépen-

dance, ou présentant des

traits cliniques caractéris-

tiques, de repérer des sujets

plus "génétiquement déter-

minés", chez lesquels les fac-

teurs génétiques seraient plus

importants (ou plus simples à

révéler) ? Encore faut-il préci-

ser la nature des éléments

transmis : incapacité à résister

à l’envie de boire, traits de

caractère particuliers, résis-

tance exceptionnelle aux

effets de l’alcool…

Certaines manifestations cli-

niques laissent supposer une

composante génétique de la

maladie alcoolique. Ainsi,

l’héritabilité génétique appa-

raît plus élevée dans les cas

de conduites alcooliques

ayant commencé précoce-

ment (avant 20 ans ou 25 ans),

Par Mathias Wohl (*, **), DES, Philip Gorwood (*, **), PU-PH.

LL’’aallccooooll eesstt--iill iinnssccrr

* C.H.U Louis Mourier, service

de psychiatrie du Professeur

Adès, 178 rue des Renouillers,

92701 Colombes Cedex.

** INSERM U675, 16 rue Henri

Huchard 75018 Paris.

LL’’aallccooooll eesstt--iill iinnssccrr

Addic10_010 A 014 7/06/05 3:27 Page 2

Lors de vos recherches,

vous situez-vous plutôt

comme généticien ou

comme alcoologue ?

La recherche en

psychiatrie génétique est

clairement à l'interface

de la clinique (quel est le

trouble considéré, c'est-

à-dire le phénotype) et

de la génétique (qu'est-ce

qui est transmis, c'est-à-

dire le génotype). C'est

d'ailleurs ce qui fait

toute la richesse de cette

approche qui se nourrit

de la diversité de la

clinique (chaque patient

venant mettre à mal

toute classification

globaliste) et se

confronte à la rigueur de

la génétique (chaque

polymorphisme devant

être analysé dans son

implication sur un trait

et un seul).

La recherche en

génétique peut-elle

avoir un impact sur la

clinique en alcoologie ?

Les deux approches sont

effectivement très

intriquées. Du fait de

mes recherches en

génétique, j'ai été

sollicité à plusieurs

reprises par des patients.

L’un d’eux par exemple

m’a expliqué qu'il était

alcoolo-dépendant et

que son père, son frère et

son grand-père paternel

étaient ou avaient été

aussi dépendants. Sa

demande portait sur le

risque qui pesait sur ses

enfants à venir. Fallait-il

le rassurer à tout prix en

lui disant : "C'est vous

qui faites votre vie", "rien

n'est inéluctable", "les

connaissances en

recherche sont trop

insuffisantes pour

pouvoir faire un

pronostic". .. ? Toutes ces

réponses sont exactes,

mais on passe à côté de

l'essentiel. A partir du

moment on l'on décide

de consulter, cela vaut

largement le coup (je

trouve) de parler

vraiment de génétique.

Oui, il existe bien une

vulnérabilité génétique,

oui ses enfants seront

plus à risque que

d'autres, oui la

concentration familiale

témoigne d'une

vulnérabilité plus

importante. Bien sûr, ces

réalités risquent de

réveiller des fantasmes et

de susciter l'angoisse du

sujet, il reste donc à faire

l'essentiel, reprendre

différents concepts clés

avec le patient : (1) la

vulnérabilité génétique

(être vulnérable n'est pas

être malade), (2) la

génétique des

pathologies

polyfactorielles (la

génétique n'explique

qu'une part de ce qui est

en jeu, l'éducation, la vie

menée font grandement

varier ce risque), (3) la

pénétrance incomplète

(même les vrais jumeaux

de sujets malades ne

sont pas tous atteints),

(4) l'augmentation du

risque familial (avoir

trois fois plus de risque

que la population

générale [3 x 5%] laisse

une majorité de chances

de ne rien avoir [15%

<50%], …Avec ce type

d’explications, la

relation avec le patient

devient ainsi plus

partenaire, moins

infantilisante.

Philip Gorwood

C.H.U. Louis Mourier, service de psychiatrie (Pr Adès), INSERM U 675

11 - Juin 2005 - N°10

Addictions

et quand les modalités de

consommation restent stables

au cours du temps. Pour Clo-

ninger, un psychiatre améri-

cain, ce n'est pas l'alcoolisme

en tant que tel qui est trans-

mis, mais plutôt un type parti-

culier de consommation

(début précoce et abus sévè-

re), auquel certains facteurs

(sexe masculin, conduite anti-

sociale) sont associés. Il dis-

tingue ainsi deux sous-types

d'alcoolisme.

●

●

Le type I, ou abus "dépen-

dant du milieu", qui existe

chez l'homme et chez la

Interview

ccrriitt ddaannss lleess ggèènneess??

Etudes

familiales,

études de

jumeaux et

études

d’adoption

révèlent

certaines

transmissions

génétiques

ccrriitt ddaannss lleess ggèènneess??

Addic10_010 A 014 7/06/05 3:28 Page 3

Dossier

hyperactivité de l'enfance -

trouble des conduites - com-

portements délictueux - per-

sonnalité psychopathique -

développement d'une dépen-

dance, s’il n’est pas inéluc-

table, est suffisamment obser-

vé pour offrir des pistes de

recherche intéressantes dans

la compréhension des méca-

nismes impliqués dans la

dépendance.

Les études de jumeaux ont

également permis d’identifier

des facteurs génétiques com-

muns entre hyperactivité et

trouble des conduites (87%),

et entre trouble des conduites

et dépendance à l’alcool (71 à

76%). Certaines caractéris-

tiques cognitives spécifiques à

ces troubles prémorbides,

elles-mêmes probablement

génétiques, pourraient sous-

tendre cette vulnérabilité

commune.

Alcoolisme

et toxicomanie

Il existe par ailleurs une

convergence d’éléments lais-

sant supposer un déterminis-

me génétique des dépen-

dances, indépendamment de

la nature de la substance

consommée, que confirme la

forte comorbidité alcoolisme-

toxicomanie, révélée tant par

les études familiales sur la

toxicomanie que les études

d’adoption, qui ont montré

que les parents biologiques

d’enfants toxicomanes sont

plus souvent dépendants que

les parents adoptifs, et ce quel

que soit le toxique.

Les recherches sur les lignées

de rat et de souris confortent

ces données. Par croisement

de lignées, on peut obtenir

des souris et des rats " préfé-

rant l'alcool " (contrairement

à la plupart de leurs congé-

nères), capables d’absorber en

alcool jusqu'à 30 % de leur

consommation hydrique quo-

tidienne. Or la préférence

pour l'alcool d’une lignée est

fréquemment corrélée à une

forte consommation de déri-

vés opiacés et de cocaïne,

révélant une préférence croi-

sée des rongeurs aux diffé-

rents psychotropes.

Des gènes

de vulnérabilité à

l’alcoolo-dépendance

De nombreux marqueurs

génétiques ont été testés dans

la maladie alcoolique. Ils

concernent principalement

les gènes correspondant aux

récepteurs de certains neuro-

médiateurs (voir encadré) :

sérotonine, dopamine, GABA en

particulier, impliqués dans les

phénomènes d’appétence, de

dépendance et de tolérance.

➜

➜Dopamine

Les récepteurs qui ont fait

l’objet du plus grand nombre

de recherches dans le domai-

ne de l’alcoolisme sont ceux

de la dopamine, en particulier

son récepteur D2. La dopami-

ne est le neuromodulateur qui

ancre la sensation de récom-

12 - Juin 2005 - N°10

Addictions

Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction

femme, et se caractérise par

un abus peu sévère, un début

à l’âge adulte, sans histoire de

criminalité chez les parents

biologiques.

●

●

Le type II, ou abus "dépen-

dant du sexe", qui à l’inverse

se caractérise par un début

dans l'enfance, un abus sévè-

re, un fort taux de criminalité

chez les parents biologiques et

une forte composante géné-

tique, les facteurs postnataux

jouant un rôle minime.

Pour Cloninger , ces sous-

groupes ont hérité de méca-

nismes neuroadaptatifs qui se

reflètent dans leur comporte-

ments. Ainsi, le type II se dis-

tingue par une forte recherche

de nouveauté, peu d'évite-

ment de la douleur, et une

faible dépendance à la récom-

pense. Par exemple, ces sujets

sont peu capables de différer

un comportement (prise de

boisson) lors d'une situation

de stress, personnelle, familia-

le ou sociale.

Le coefficient d'héritabilité de

la conduite alcoolique, situé

entre 21 et 88%, varierait ainsi

en fonction du type, I ou II,

auquel le malade se rattache.

Hyperactivité,

troubles de conduite

Les facteurs héréditaires pour-

raient aussi se manifester

dans les liens existant entre

l'alcoolo-dépendance et

d'autres pathologies psychia-

triques. Une comorbidité spé-

cifique est souvent repérée

chez les alcooliques adultes,

en l’occurrence le déficit

attentionnel avec hyperactivi-

té, trouble particulier du com-

portement apparaissant dès

l’enfance. Une étude récente

s’est intéressée à 220 sujets

suivis pendant une vingtaine

d'années. Elle a permis de

montrer que l'hyperactivité

augmentait de 8 fois le risque

de trouble de conduite. La

présence d'un trouble de

conduite amène très souvent,

quant à elle, à l'accomplisse-

ment d'actes illégaux (vols,

fugues ou brutalités) (risque

multiplié par 12). Actes illé-

gaux apparaissant précoce-

ment qui sont à leur tour asso-

ciés à un risque accru (13 fois

plus élevé) de personnalité

psychopathique à l'âge adulte.

Enfin, la personnalité psycho-

pathique est chez l'adulte le

trouble le plus fortement

associé à un risque de dépen-

dance, qu’elle augmente de 21

fois. Cet enchaînement :

Une forte comorbidité alcoolisme-toxicomanie.

Le déficit

attentionnel

avec

hyperactivité,

un trouble qui

apparaît dès

l’enfance.

❝

❝

Addic10_010 A 014 7/06/05 3:29 Page 4

13 - Juin 2005 - N°10

Addictions

guments plaident en faveur

du rôle significatif de la séro-

tonine, son recaptage et son

transport, dans la préférence

pour l’alcool. Son gène pour-

rait être plus spécifiquement

associé à certains sous-types

de l’alcoolo-dépendance , un

de ses allèles étant lié à la

sévérité et au nombre de ten-

tatives de suicide dans des

populations d’alcooliques.

➜

➜GABA

L'anxiété, et parfois les

convulsions, observées au

cours du sevrage pourraient

être expliquées quant à elles par

l'action de l'éthanol sur le

récepteur GABAA. L’alcool facili-

te en effet la fixation du GABA

sur son récepteur, empêchant

la propagation normale des

informations dans le réseau

neuronal. En recherche anima-

le, on a montré que l’aversion à

l’éthanol, comme l’impact de

l’alcool sur la coordination

motrice et l’induction de som-

meil variait d’une lignée de rats

à l’autre en fonction de leur

génotype pour une sous-unité

du récepteur GABAA. Cette

sous-unité a particulièrement

retenu l’attention depuis

qu'une étude réalisée chez des

Indiens d’Amérique (très tou-

chés par l’alcoolo-dépendance)

a montré qu’une des régions du

génome transmise en même

temps que l’alcoolo-dépendan-

ce comportait ce gène.

➜

➜Enzymes

Enfin, les enzymes hépatiques

impliqués dans le métabolis-

me de l'alcool intéressent éga-

lement les chercheurs, dans la

mesure où la plus ou moins

grande capacité d’un individu

à métaboliser l’éthanol va

avoir un impact sur ses moda-

lités de consommation, et par

conséquence sur le risque

d’alcoolisme qui le menace.

L’alcool est dégradé au niveau

du foie par l’action d’un enzy-

me, l’ALDH, qui le transforme

en acétaldéhyde, toxique pour

l’organisme. L’acétaldéhyde

est dégradé à son tour en acé-

tate, jusqu’à élimination totale

de l’alcool dans l’organisme.

On a montré l’existence d’une

pense potentielle pour les sti-

muli environnementaux (tels

l'alimentation, les rapports

sexuels…). On l'a souvent inti-

tulée (à tort) la molécule du

plaisir, alors qu'en fait elle ne

fait que signaler (au sens

propre) de manière anticipa-

toire l'arrivée d'une récom-

pense à venir. L'alcool a la

particularité de faire se libérer

directement de la dopamine.

L'ensemble des études cas-

témoins portant sur plus de

1300 malades et 1 300 témoins

montrent une association

significative entre l'allèle A1 du

récepteur D2 et l'alcoolisme.

Le risque relatif d'alcoolisme

est trois fois plus élevé pour les

porteurs de cet allèle A1. Il est

vraisemblable que l'allèle A1

joue un rôle dans plusieurs

pathologies évoquant l’alcoo-

lo-dépendance, dans la mesu-

re où il est retrouvé dans les

toxicomanies comorbides.

De nombreuses données sug-

gèrent par ailleurs l’implica-

tion du gène du récepteur D2

de la dopamine dans les sys-

tèmes de récompense et la

vulnérabilité aux addictions. A

petites doses, l'éthanol a un

effet excitant sur les neurones

dopaminergiques de l'aire teg-

mentale ventrale (région du

cerveau associée au plaisir),

générant ainsi une "récom-

pense pharmacologique" qui

renforce à son tour un com-

portement de recherche d'al-

cool. Noble et al. (1991) a

montré que l’allèle A1 est

fortement associé à une hypo-

sensibilité (baisse de l’affinité)

des récepteurs D2 à la dopami-

ne. Les sujets souffrant d’al-

coolo-dépendance seraient

donc particulièrement peu

sensibles aux effets de récom-

pense liés à la dopamine, en

partie du fait de leur consom-

mation d’alcool, et en partie du

fait de l’existence dans leur

génome de l’allèle A1 du D2.

Ces données sont compa-

tibles avec une étude de

cohorte portant sur des

enfants à haut risque d’alcoo-

lisme qui montre que le fac-

teur le plus prédisposant est

leur tolérance initiale à l’al-

cool, aptitude qui, en termes

biologiques, se traduit par

une hyposensibilité des

récepteurs D2.

Par ailleurs, des données

convergentes suggèrent le rôle

d’un gène de la dopamine

dans les accidents de sevrage

d’alcool (crises convulsives de

sevrage et de delirium tre-

mens). Ce qui tendrait à mon-

trer que indépendamment du

phénomène de la dépendance

à l’alcool, certains facteurs

génétiques peuvent aussi aug-

menter les complications liées à

la maladie.

➜

➜Sérotonine

Autre neuromédiateur clef

dans la régulation des com-

portements, la sérotonine,

impliquée dans l’impulsivité

et les passages à l’acte vio-

lents. Un grand nombre d’ar-

De nombreux marqueurs génétiques ont été testés dans la

maladie alcoolique.

Vin et musique...chez les Beethoven

Chez les Beethoven, l'alcool fut à la fois source de

revenus et de pathologie. L'arrière-arrière grand-père,

puis le grand-père, excellent musicien, de Beethoven

tenaient un commerce de vins dont ils étaient

eux-mêmes consommateurs intempérants. Sa grand-

mère paternelle mourut d'alcoolisme. Quant à son père,

ténor réputé, il était plus connu encore pour ses excès

de boisson. Ludwig lui-même mourut à 57 ans d'une

cirrhose du foie.

Addic10_010 A 014 7/06/05 3:29 Page 5

Dossier

variante de l'enzyme ALDH

chez certains Orientaux, inca-

pables de ce fait de métaboli-

ser l'acétaldéhyde. L'ingestion

d'alcool chez ces sujets pro-

voque un phénomène de

“flush” (1) . Une telle configura-

tion d’intolérance génétique à

l’éthanol, qui entraîne une bais-

se significative de la consom-

mation individuelle, semble

donc correspondre à un “gène

de protection” par rapport à l’al-

coolo-dépendance.

Interactions entre

les gènes

et l’environnement

Il est clair que les facteurs

génétiques impliqués dans la

dépendance ne sont pas de

type "déterminants", mais

qu’ils opèrent en abaissant le

"seuil de vulnérabilité"

(comme pour l'essentiel des

pathologies polyfactorielles).

Ainsi le risque de dépendance

chez les enfants adoptés

dépend à la fois de l’environne-

ment (abus d’alcool chez les

parents adoptifs), pour une

part modérée, et de l’hérédité

(alcoolo-dépendance chez les

parents biologiques), pour une

plus large part. Les facteurs

familiaux non génétiques ne

participeraient qu’à 37% dans

la transmission. Différents tra-

vaux laissent supposer que cer-

taines dispositions comme

l’agressivité durant l’enfance,

ou un comportement d’oppo-

sition à l’entourage, ou certains

traits psychopathologiques

peuvent jouer comme des

"facteurs intermédiaires" entre

la vulnérabilité génétique, l’en-

vironnement prédisposant et

l’émergence de la dépendance

(alcool ou drogue).

Les études de jumeaux ont

elles aussi montré une vulné-

rabilité génétique commune à

l’alcoolisme, à d’autres abus

de substances, et à certains

troubles du comportement de

l’enfant . Cette vulnérabilité

commune implique encore

une fois un rôle partagé des

facteurs génétiques et envi-

ronnementaux, la rencontre

au produit constituant un cas

particulier de cette vulnérabili-

té. Ainsi certains traits de tem-

pérament, comme la

recherche de sensation (le

sujet se montre toujours avide

de nouveauté, se lassant très

vite d’une activité ou d’une

situation) augmentent les

risques d’exposition au pro-

duit. De son côté, un environ-

nement peut favoriser ou

réprimer une vulnérabilité

génétique sous-jacente. Il est

clair par exemple que les

règles morales et religieuses

familiales protègent en partie

l’individu d’un usage inappro-

prié de l’alcool. Alors qu’à l’in-

verse, un climat familial per-

turbé ou le manque d’atten-

tion des parents vis-à-vis de

leurs enfants agissent en sens

inverse.

Toutes ces données suggèrent

que, au-delà de la simple addi-

tion des facteurs de risque,

l’environnement, en interagis-

sant avec les tendances héri-

tées de l’individu, pourrait

modifier l’activité transcrip-

tionnelle de certains gènes

tout au long des processus de

neurodéveloppement, confé-

rant ensuite, de manière

stable, une vulnérabilité à cer-

taines pathologies liées à l’al-

coolo-dépendance, ou à l’al-

coolo-dépendance elle-même.

Que peut attendre

le thérapeute

de la génétique ?

La composante génétique de

l’alcoolo-dépendance est sur-

tout évidente quand elle a

commencé avant 20 ans, et

qu’apparaissent des antécé-

dents familiaux d’alcoolisme

(type II de Cloninger). Il est

vraisemblable que des fac-

teurs de vulnérabilité prédis-

posent à un comportement

général d’addiction et de

conduites impulsives,

incluant l’alcoolodépendance.

Les données génétiques peu-

vent être utiles au clinicien,

dans la mesure où elles vont

l’aider à évaluer un risque

individuel en fonction d’anté-

cédents familiaux de patholo-

gie directement ou indirecte-

ment liés à l’alcool (autres

dépendances, hyperactivité,

personnalité antisociale).

Cette aide peut être particuliè-

rement utile face à un adoles-

cent cumulant consomma-

tion excessive, conduite aso-

ciale et antécédents fami-

liaux. La notion de vulnérabi-

lité croisée pour les autres

substances addictives peut

également alerter le thérapeu-

te sur le risque d’émergence

d’autres dépendances dans le

parcours du sujet.

(1) manifestation de l’intolérance

à l’alcool se traduisant par des

rougeurs au visage et des nausées.

14 - Juin 2005 - N°10

Addictions

Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction

L’environnement peut favoriser ou réprimer une vulnérabilité sous-jacente.

Quelques mots sur les neurotransmetteurs

Le cerveau est le siège de stimulations internes

véhiculées par les neuromédiateurs, substances

chimiques assurant la transmission de l’information

d’un neurone à l’autre, grâce à un récepteur spécifique.

L’alcool perturbe l’action des neuromédiateurs par

différents mécanismes : stimulation de la production,

ou inhibition de la recapture des produits en excès ou

modification de l’action de ces médiateurs sur leurs

récepteurs.

Dopamine : joue un rôle clé dans l’harmonisation des

mouvements et attribue une valeur plus ou moins

prioritaire aux événements externes.

Sérotonine : c’est un régulateur du cycle veille-

sommeil impliqué dans la régulation de l'humeur

Gaba : joue comme un frein pour les neurones sur

lesquels il est localisé

Addic10_010 A 014 7/06/05 3:30 Page 6

6

6

1

/

6

100%