Le Modèle Standard - International Particle Physics Outreach Group

É

LÉMENTAÍRE

De l’infiniment petit à l’infiniment grand

Équinoxe de printemps 2008

Revue d’information scientifique

Le Modèle

Numéro 6

Standard

Revue d’information paraissant deux fois par an, publiée par : Élémentaire, LAL, Bât. 200, BP 34, 91898 Orsay Cedex

Tél. : 01 64 46 85 22 - Fax : 01 69 07 15 26. Directeur de la publication : Sébastien Descotes-Genon

Rédaction : N. Arnaud, M.-A. Bizouard, S. Descotes-Genon, F. Fulda-Quenzer, M.-P. Gacoin, L. Iconomidou-Fayard, H. Kérec, G. Le Meur,

P. Roudeau, J.-A. Scarpaci, M.-H. Schune, J. Serreau, A. Stocchi.

Illustrations graphiques : S. Castelli, B. Mazoyer, J. Serreau. Maquette : H. Kérec.

Ont participé à ce numéro : N. Alamanos, F. Couchot, J. Haissinski, J.-L. Puget, P. Royole-Degieux.

Remerciements : nos nombreux relecteurs.

Site internet : C. Bourge, N. Lhermitte-Guillemet, http://elementaire.web.lal.in2p3.fr/

Prix de l’abonnement : 6 euros pour 2 numéros (par site internet ou par courrier)

Imprimeur : Imprimerie Nouvelle de Viarmes. Numéro ISSN : 1774-4563

É

LÉMENTAÍRE

De l’infiniment petit à l’infiniment grand

À l’occasion de ce numéro d’Élémentaire, nous vous in-

vitons à découvrir le « Modèle Standard ». Un curieux

nom qui s’est imposé au fil des années, même s’il évoque

plus les défilés de mode parisiens que la physique des

particules. Un modèle de quoi ? Et en quoi serait-il plus

standard que les autres ? C’est ce que nous allons essayer

d’expliquer à travers les rubriques de ce numéro.

En fait, pour concocter l’« Apéritif », mélangez des consti-

tuants élémentaires de matière (des quarks, des neutrinos,

des électrons...) avec des interactions bien choisies (élec-

tromagnétique, forte, faible), secouez bien fort et vous ob-

tiendrez la description la plus aboutie de nos connaissan-

ces sur la structure intime de la matière... rien que ça !

Comme jadis à la Samaritaine, on trouve donc de tout dans

le Modèle Standard. Cette théorie est née progressivement

dans les années 60 et 70 afin de réunir les trois interac-

tions qui interviennent en physique des hautes énergies :

l’électromagnétisme, l’interaction forte et l’interaction fai-

ble. C’est cette petite dernière qui donnera le plus de fil

à retordre aux théoriciens, ce que nous verrons dans la

rubrique « Théorie ». Elle sera aussi l’objet d’une atten-

tion toute particulière au CERN (« Centre ») pour identifier

les particules qui la transportent, les bosons W+, W- et Z0.

Cette saga commence dans les années 80 avec les expé-

riences UA1 et UA2 (« Découverte ») pour se conclure en

beauté avec les mesures de précision effectuées au LEP

dans les années 90 (« Expérience »).

Nous en profiterons pour décrire certains outils qui se

sont avérés fort utiles dans cette chasse aux bosons de

l’interaction faible. « Détection » s’intéressera à des dispo-

sitifs appelés détecteurs de vertex, particulièrement utiles

pour identifier certaines particules issues d’une collision.

« Analyse » vous initiera à différentes méthodes inventées

par les physiciens pour repérer parmi ces collisions les

événements les plus intéressants, tout en vous offrant quel-

ques détours botaniques, biologiques et informatiques.

Pour l’ « Interview », nous donnerons la parole à Jean Ilio-

poulos, un théoricien qui a participé à l’élaboration du

fameux Modèle Standard.

Vous retrouverez également nos autres rubriques habi-

tuelles. « LHC » s’intéressera aux éléments accélérateurs

qui fourniront en faisceaux de protons les expériences du

LHC, et « Icpackoi » fera le point sur les coupes sombres

dans le budget fédéral des États-Unis et leur impact sur nos

disciplines.

Nous profitons de cet éditorial pour remercier chaleureu-

sement les parrains qui nous accompagnent dans l’aven-

ture « Élémentaire », en particulier l’IN2P3, ainsi que P2I

qui nous rejoint à l’occasion de ce numéro.

Au fil de ces pages, vous sentirez peut-être les émotions

contradictoires, tantôt admiratives, tantôt agacées, que sus-

citent le Modèle Standard. Au cours de sa brève existence,

il a déjà affronté de nombreux tests tout en expliquant un

vaste éventail de phénomènes. Et pourtant, nous savons

qu’il est incomplet, avec ses nombreux paramètres arbitrai-

res, son ignorance de la gravitation, et son boson de Higgs

qui manque toujours à l’appel. De quoi justifier l’enthou-

siasme des physiciens pour les prochaines expériences du

LHC : si l’on s’attend à y confirmer de nombreux aspects

du Modèle Standard, on espère bien le mettre enfin en

défaut... Ce sera d’ailleurs le thème d’un prochain numéro

d’Élémentaire. Mais d’ici là, bonne lecture !

Analyse p. 33

Discriminant de Fisher et

réseaux de neurones

Interview p. 10

Jean Iliopoulos

Détection p. 26

Les détecteurs de vertex en

silicium

Accélérateurs p. 38

Les collisionneurs : révolution

dans les accélérateurs

de particules

Histoire p. 7

Quelques dates marquantes

É

LÉMENTAÍRE

De l’infiniment petit à l’infiniment grand

Retombées p. 29

Le rayonnement synchrotron

Et le web fut !

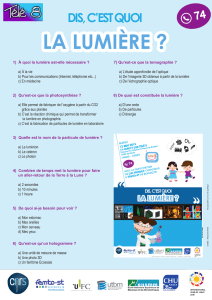

La question qui tue

p. 68

Peut-on (doit-on) tout unifier ?

ICPACKOI p. 65

La feuille de déroute des États-Unis

Physique des deux infinis

Le LHC p. 59

Le LHC : un accélérateur sans égal

Apéritif p. 4

Un modèle tout en

séduction

Centre de

recherche p. 14

Le CERN

Théorie p. 52

De la force faible à l’interaction

électrofaible

Expérience p. 20

Le LEP

Découvertes p. 46

À la chasse aux bosons W et Z

Abonnement : faites votre demande d’abonnement sur le

serveur : http://elementaire.web.lal.in2p3.fr/ ou à l’adresse : Groupe

Élémentaire LAL, Bât 200, BP 34, 91898 Orsay cedex. Prix pour

deux numéros (port inclus) : 6 euros au total, chèque libellé à l’ordre

de «AGENT COMPTABLE SECONDAIRE DU CNRS». Pour les

administrations les bons de commande sont bienvenus.

Contact : elemen[email protected]

page 4

É

LÉMENTAÍRE

Apéritif

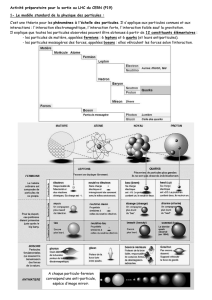

Le « Modèle Standard » de la physique des particules, élaboré dans

les années 60 et 70, est le cadre théorique permettant de décrire les

particules élémentaires connues actuellement ainsi que leurs interactions.

Il donne une description cohérente et unifiée des phénomènes aux

échelles subatomiques (c’est-à-dire à des distances inférieures à 10-15 m

et supérieures à 10-18 m). Comme nous l’avons vu dans les

numéros précédents d’Élémentaire, qui dit petites échelles

dit grandes énergies. C’est pourquoi le Modèle Standard

s’appuie d’une part sur la physique quantique (petites

échelles) et d’autre part sur la relativité restreinte d’Einstein

(grandes énergies).

Moyennant l’introduction d’un certain nombre de

paramètres qui ont été déterminés par des expériences,

le Modèle Standard rend compte de tous les phénomènes

microscopiques qui se manifestent lorsque l’on sonde la

matière jusqu’à des distances correspondant au centième

de la taille d’un proton. De telles distances peuvent être

explorées lors de collisions à haute énergie (de l’ordre de

100 GeV).

Pour des raisons historiques, il est d’usage de distinguer

les particules de matière et les particules d’interaction

(voir le tableau ci-contre). Les premières sont les quarks

et les leptons que nous avons déjà rencontrés dans les

précédents numéros d’Élémentaire. Elles interagissent en

« échangeant » des particules d’interaction, le photon, les

bosons W± et Z0 ainsi que les gluons.

Trois familles, égales en noblesse...

Le Modèle Standard regroupe les quarks et les leptons en trois familles

structurées de façon identique. Chacune d’elles est composée de deux

quarks et de deux leptons. On distingue les leptons des quarks par les

interactions auxquelles ils sont sensibles : les leptons, à la différence des

quarks, ne sont pas sensibles à l’interaction forte. En fait, une seule famille

(la première, composée de l’électron, de son neutrino, et des deux quarks u

et d) est suffisante pour rendre compte de la matière ordinaire. Les atomes,

par exemple, sont constitués d’électrons s’agitant autour d’un noyau, lui-

même composé de protons et de neutrons, c’est-à-dire in fine de quarks u

et d. Comme nous l’avons vu dans les précédents numéros d’Élémentaire,

les quarks et leptons des autres familles ont été découverts en étudiant les

rayons cosmiques et dans des expériences réalisées auprès d’accélérateurs

de très haute énergie. Il existe ainsi six types de leptons et six types de

quarks.

À cet ensemble, il faut en ajouter un autre, de structure identique, dans

lequel chaque particule est remplacée par son antiparticule, ayant la

Un modèle tout en séduction

page 5

É

LÉMENTAÍRE

Un modèle tout en séduction

Quelques questions que vous vous posez

sur le Modèle Standard et toujours

sans réponse à l’heure actuelle !

même masse mais dont la charge électrique a une valeur opposée. À

l’électron est ainsi associé le positron, au quark u l’anti-quark noté u, etc...

La première antiparticule, l’anti-électron ou positron fut découverte en

1932 (Élémentaire N° 3).

Que les forces soient avec vous

Dès les années 1930, les physiciens postulent que l’interaction entre deux

particules de matière est due à l’échange d’une troisième dont la masse

est directement reliée à la portée de l’interaction. Ce modèle permet une

interaction à distance entre deux particules. Plus la masse de la particule

échangée est petite plus la portée de l’interaction est grande. On appelle

particules d’interaction celles qui transmettent les forces fondamentales.

Elles font en quelque sorte office d’agents de liaison.

Des quatre interactions fondamentales, deux nous sont connues par

l’expérience quotidienne et ont été étudiées en physique « classique » : la

gravitation et la force électromagnétique. Les forces correspondantes ont

en commun d’être de portée infinie et d’avoir une intensité qui décroît

comme le carré de la distance séparant les deux objets en interaction.

En théorie quantique, cela implique que les vecteurs de ces interactions

(leurs « messagers ») sont de masse nulle. Il s’agit du photon pour

l’électromagnétisme, et du graviton pour la gravitation. Il faut toutefois

noter que si l’existence du photon n’est plus à démontrer, on n’a pas

encore observé de graviton de manière directe. Cependant, la gravitation

joue un rôle mineur du fait de sa très faible intensité aux énergies atteintes

actuellement lors des collisions entre particules. Elle est donc tout

simplement négligée au niveau subatomique et n’est pas incluse dans le

« Modèle Standard ».

Nous avons exploré les multiples facettes de l’interaction forte dans le N°4

d’Élémentaire. Nous avons en particulier noté que les gluons, messagers

de cette interaction, sont de masse nulle. Cependant, pour de subtiles

raisons d’écrantage, l’interaction forte reste de portée très petite, ce qui

explique qu’elle est cantonnée au sein des noyaux atomiques.

La quatrième interaction est l’interaction faible qui est responsable, entre

autres, de la désintégration bêta de certaines particules élémentaires et

de noyaux (Élémentaire N°2). Elle est aussi une force de portée inférieure

à la taille de l’atome à cause des masses élevées des messagers qui la

véhiculent, les bosons intermédiaires W± et Z0, plus de 80 fois plus massifs

qu’un proton !

Un des grands succès de la physique du XXe siècle a été d’unifier dans

une même description l’interaction faible et l’électromagnétisme qui

apparaissent comme deux aspects d’une même force. Ce succès théorique

a été couronné expérimentalement par la découverte en 1984 au CERN

des particules W± et Z0 (« Histoire ») et par l’étude de leurs propriétés.

_

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

1

/

72

100%