via ce lien

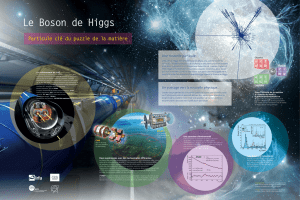

Le boson scalaire, chaînon manquant du modèle standard des particules

élémentaires…

Prof. Philippe Spindel (Faculté des Sciences/UMONS)

Les particules du monde subatomique se répartissent en deux familles: les fermions et les

bosons. Les premiers, les électrons, neutrinos et quarks (particules constitutives des protons et

neutrons, entre autres) constituent la matière. Les forces, les interactions entre ces particules

de matière, sont le résultat d'échange d'autres particules.

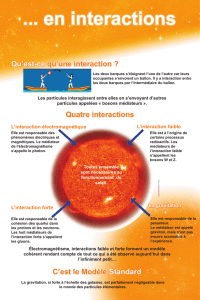

Les physiciens distinguent quatre types d'interactions fondamentales. D'une part l'interaction

gravitationnelle (le poids) qui résulte d'échange de gravitons (à ce jour toujours inobservés) et

l'interaction électromagnétique dont la particule responsable est le photon. Ces deux

interactions sont bien connues de chacun, car s'exerçant à très longue portée.

Si nous pouvons observer aujourd'hui des photons émis aux confins de l'Univers et, ayant

parcouru plus de 13,7 milliards d'années-lumière (environ 130 milliard de milliards de

kilomètres) c'est parce que, comme les gravitons, les photons ont une masse nulle et

interagissent de façon insignifiante entre eux.

A côté de ces deux forces, il en existe deux autres: l'interaction dite forte qui assure la

cohésion des noyaux atomiques et l'interaction dite faible qui joue un rôle fondamental dans

les processus de désintégrations radioactives, ou encore de fusion nucléaire au sein d'étoiles

comme notre Soleil.

Les particules responsables de l'interaction forte sont les gluons. Ils semblent eux-aussi être de

masse nulle, mais, contrairement aux photons, interagissent fortement entre eux, ce qui limite

leur portée à la taille du noyau atomique.

Les particules échangées dans les processus d'interaction faible sont les bosons W et Z,

indirectement perçus aux travers de réactions particulière de neutrinos en 1973 et directement

détectés en 1983 au CERN (ce qui valut le Prix Nobel à Carlo Rubbia et Simon van der Meer

en 1984). Ces particules avaient été postulées en 1968 par Sheldon Glashow, Steven

Weinberg et Abdus Salam dans un schéma théorique unifiant ces interactions avec

l'électromagnétisme. Ceci leur valut le prix Nobel en 1979.

Mais, contrairement aux photons auxquels ils sont directement apparentés, les bosons W et Z

ont une masse énorme à l'échelle des particules élémentaires: environ 100 fois celle du proton.

Une explication avancée de cette disparité est le mécanisme de brisure de symétrie,

mécanisme inventé par Robert Brout et François Englert, et également, indépendamment des

premiers mais peu après, par Peter Higgs. Ce mécanisme s'appuie sur l'existence d'un champ

dont les excitations constituent les bosons de Brout-Englert-Higgs, encore appelés bosons

scalaires. Le 4 juillet 2012, le CERN annonçait l'observation d'un boson d'une masse de 125

fois celle du proton; en mars 2013 la poursuite de la collecte et de l'analyse des données lui

permettait d'affirmer que le boson scalaire a été observé.

Robert Brout, François Englert et Peter Higgs ont vu leurs travaux récompensés par les prix

de la Société européenne de physique et par le prix Wolf. Avec Carl Hagen, Gerald Guralnik

et Thomas Kibble, ils se sont partagé le prix Sakurai, de l'American Physical Society. Très

récemment, François Englert, Peter Higgs et le CERN (Robert Brout est malheureusement

décédé en mai 2011) ont obtenu, pour leurs travaux en la matière, le prix Prince des Asturies

de Recherche Scientifique et Technique. Très récemment, c'est le Prix Nobel qui a couronné

les travaux de François Englert et Peter Higgs « pour la découverte théorique d'un mécanisme

qui contribue à notre compréhension de l'origine de la masse de particules subatomiques, et

qui fut récemment confirmé, aux expériences ATLAS et CMS au LHC du CERN, par la

découverte de la particule fondamentale prédite ».

Ainsi après le prix Abel décerné cette année au mathématicien belge Pierre Deligne, la

Belgique peut s'enorgueillir de voir un autre des siens recevoir un prix tout aussi prestigieux.

Pour en savoir plus, visitez le site:

http://www.ulb.ac.be/sciences/physth/brout_englert_higgs.html

1

/

2

100%