Sociologie politique - 11e édition

Chapitre 1

Les « fondamentaux » de l’analyse politique

4. Depuis l’Antiquité, la philosophie politique a médité sur un certain nombre de

questions capitales qui ne sont pas étrangères aux préoccupations de la science poli-

tique contemporaine. Certes, les réflexions relatives à la conception du « bon gouver-

nement », centrales dans ce type de littérature, relèvent d’une démarche qui n’est pas

celle de la sociologie politique. Elles s’intéressent en effet à un système idéal, expli-

cite ou implicite, à l’aune duquel sont jugés les faits existants ; elles impliquent des

choix éthiques plutôt que scientifiques à proprement parler. En revanche, beaucoup de

problématiques qu’analysent de façon synthétique Jean-Marie Donégani et Marc

Sadoun sous forme de couples conceptuels, ne sauraient être ignorées par la sociolo-

gie politique. Ce sont, selon leurs termes, les rapports entre « l’individu et le tout »,

«l’égalité et la différence », « le pouvoir et la domination », « l’intérêt et la volonté »,

« Eris et Philia » c’est-à-dire la relation ami/ennemi

1

. De telles oppositions notionnel-

les, surtout les trois premières, ont toujours constitué l’architecture intellectuelle sous-

jacente à toute analyse savante du politique. Néanmoins leur énumération et surtout la

manière de les aborder doivent être adaptées au regard du sociologue. Par ailleurs, il

est important de ne pas négliger la part d’imaginaire et d’émotionnel, d’agressivité et

de conflit, qui traverse en permanence l’activité politique. L’introduction des concepts

de « politique symbolique » et de « conflictualité » semble donc indispensable pour

autoriser une meilleure mise en lumière de cette dimension majeure de la politique.

Dans la mesure où l’on réserve à un chapitre ultérieur l’étude du pouvoir et de la

domination, en raison de son importance centrale, les problèmes de macro-analyse

qui dominent le champ de la science politique, peuvent être regroupés ici autour de

trois questionnements :

Quelle importance réserver au rôle respectif des acteurs individuels et des struc-

tures collectives ?

Quel statut reconnaître au symbolique dans l’observation de la réalité sociale ?

Quelle place accorder au conflit dans l’émergence du politique ?

Section 1

L’individu et la société

5. Sans doute une collectivité est-elle composée d’individus, mais la somme des

comportements de ses membres suffit-elle à rendre compte correctement de ce que

l’on appelle l’institution de la société ? La réponse à cette question qui a pu parfois

1. Jean-Marie DONÉGANI, Marc SADOUN,Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Gallimard, 2007.

sembler insoluble entraîne d’importantes implications pour une compréhension cor-

recte des rapports entre psychologie et sociologie politiques.

§1. Le dilemme de la poule et l’œuf

6. L’individu est un « animal social », ce qui signifie que les êtres humains sont

inconcevables en dehors d’une vie collective qui leur fournit à la fois les moyens

matériels de subvenir à leurs besoins et les outils intellectuels de leur intercompréhen-

sion. D’où l’émergence en philosophie comme en sciences sociales de ces deux

concepts vertigineusement généraux : l’Individu, membre d’une collectivité, et la

Société composée d’individus. Mais quand il s’est agi de penser les rapports qui les

unissent, les fondateurs de la sociologie comme, après eux, de nombreux savants, se

sont divisés en deux grandes familles de pensée. Les uns ont considéré que la recher-

che devait privilégier l’étude des structures sociales parce que ce sont elles qui condi-

tionnent les attitudes et comportements des individus. Pour eux la société est donc, en

ce sens, première. D’autres, au contraire, soulignent que ce sont les individus qui

construisent et façonnent la société dans laquelle ils se meuvent. Ils en constituent

l’élément originaire, ce qui incite à considérer leur activité personnelle comme le

point de départ de toute analyse des phénomènes collectifs.

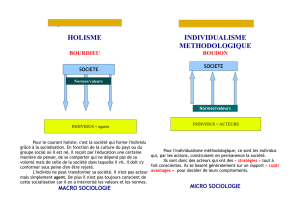

ALes approches holistes

7. Beaucoup d’écoles privilégient en sociologie ce type de démarche. Elles ont

en commun de souligner la dépendance des individus à l’égard de leur environne-

ment, et de réduire l’importance sociale de leur liberté de choix personnelle. Ceci

étant, elles se différencient considérablement sur d’autres points. Certaines privilé-

gient la solidarité sociale et tendent à considérer la société comme un tout homo-

gène qui façonne étroitement les comportements de ses membres ; d’autres insistent

au contraire sur les contradictions qui traversent les ensembles sociaux, tout en rai-

sonnant largement en termes d’acteurs collectifs

2

.

1. La société comme totalité unifiée

8. Dans la seconde moitié du XIX

e

siècle le courant organiciste emprunte aux

sciences biologiques, alors en plein essor, mais aussi à une tradition intellectuelle

beaucoup plus ancienne puisqu’elle remonte à la pensée antique qui cultivait volon-

tiers l’analogie du corps social avec un organisme vivant (apologue de Menenius

Agrippa). Herbert Spencer en est le représentant le plus illustre

3

. Au moment où

triomphe en Europe l’idée de nation, la conception selon laquelle la société est un

ensemble dont l’homogénéité interne garantit seule la survie, trouve un terrain favo-

rable, au moins dans certains milieux intellectuels. Une forme de solidarité méca-

nique, analogue à celle qui unit entre eux les divers éléments du corps humain, doit

22 Sociologie politique

2. À noter également l’existence d’un holisme purement méthodologique qui consiste à privilégier

dans la recherche, pour des raisons pratiques, le recours à des agrégats : statistiques électorales, enquê-

tes d’opinion, corrélations entre variables lourdes (comme la catégorie socioprofessionnelle, le niveau

de diplôme, etc.) et les préférences politiques.

3. Herbert SPENCER,Principes de sociologie, 1877-1896.

rassembler les membres du corps social dans une œuvre commune, chacun contri-

buant, là où il se trouve, à assurer les fonctions indispensables au développement

harmonieux de l’ensemble. Ces fonctions, ce sont la production et la mise en circu-

lation de biens matériels, l’élaboration et la transmission de savoirs, le gouverne-

ment de la collectivité et la gestion du sacré. On comprend pourquoi ce paradigme

a influencé le courant fonctionnaliste (Malinowski, Merton). Celui-ci s’intéresse, en

effet, tout particulièrement aux types d’activité qui doivent nécessairement être pris

en charge pour permettre à une société de s’affirmer et se pérenniser. Il en résulte

que, chez eux, la notion d’individu s’efface derrière celle de rôle, lequel est socia-

lement défini par les exigences de fonctionnement de l’ensemble considéré. Avec

Oswald Spengler (Le Déclin de l’Occident, 1919), l’analogie avec l’organisme

vivant conduit même à repérer dans l’histoire des groupements humains un véritable

cycle biologique qui enchaîne irrémédiablement les phases de jeunesse, de maturité,

de déclin et de mort.

Émile Durkheim, dont l’œuvre demeure encore influente aujourd’hui, valorise

également la cohésion sociale, mais en prenant ses distances avec l’organicisme

de Spencer qu’il a vivement critiqué. Loin de voir dans les nécessaires solidarités

des forces intrinsèquement contraires à l’affirmation des personnalités individuelles,

il en fait, au contraire, la condition de leur épanouissement. Sa pensée n’en demeure

pas moins fondamentalement holiste. Pour lui, si les sociétés évoluées se caractéri-

sent par une diminution de la solidarité fondée sur les similitudes (donc la prédomi-

nance de la masse sur les individus), la division du travail, toujours croissante,

assure « la prépondérance progressive d’une solidarité organique » qui, elle-même,

engendre une « conscience commune »

4

. Le social est donc omniprésent dans le

mental des individus ; il façonne leurs états de conscience grâce à l’émergence

d’une morale et d’un droit issus des exigences de cette division du travail. La socio-

logie peut ainsi se désintéresser des états d’âme individuels qui ne sauraient acquérir

une importance significative pour l’explication des dynamiques sociales. Au

contraire, ce sont les faits sociaux qui doivent constituer son terrain d’élection.

Une conséquence de ce point de vue aboutit à conférer aux phénomènes collectifs

une réalité substantielle, une existence objective, même si elle se situe dans l’ordre

des représentations mentales des individus qui composent le Tout.

Une autre école de pensée holiste s’affirme avec le courant dit culturaliste qui

produit des œuvres importantes dans la première moitié du XX

e

siècle. Les recher-

ches menées sur des sociétés non européennes par une ethnologie alors en plein

essor, ont souvent nourri une conception rigide de la culture, entendue comme un

ensemble de normes et de valeurs, de rites et de croyances, qui conditionne étroite-

ment les individus appartenant à un même groupe ethnique ou à une même nation.

Disciple de Boas, Ruth Benedict cherche, par exemple, à dégager des modèles

culturels (cultural patterns) ou à dégager l’existence d’un « tempérament » natio-

nal

5

. Biaisés par l’ethnocentrisme occidental, ces travaux ont souvent tendance à

minimiser les capacités internes d’évolution des sociétés observées, surtout s’il

s’agit de sociétés considérées comme « primitives », ou même à sous-estimer les

contradictions qui les traversent. Un regard trop éloigné des réalités de terrain favo-

rise en effet la propension à ne percevoir que les éléments d’homogénéité et de sta-

bilité culturelle dans le groupe considéré. Les travaux d’un Lévi-Strauss sont, eux

Les « fondamentaux » de l’analyse politique 23

4. Voir le plan de son ouvrage : De la Division du travail social (1893) rééd., Paris, PUF, 1967.

5. Ruth BENEDICT,Patterns of Culture (1934) et Le Sabre et le chrysanthème (1946) sur le tem-

pérament japonais.

aussi, marqués par une forme de holisme. Pour l’auteur de Mythologiques (1964-

1981), la vie sociale se décrypte « en termes de logiques de relations ». La société

est déjà présente dans les modes de fonctionnement de la pensée humaine car celle-

ci repose sur des systèmes de classements qui préexistent à l’activité mentale des

individus. Les structures élémentaires de la parenté, les oppositions paradigmatiques

entre le cru et le cuit, le nu et le vêtu..., les productions mythologiques, toutes ces

élaborations symboliques sont des illustrations particulières des structures sous-

jacentes à toute culture, qui résultent elles-mêmes de lois universelles apparues

avec la naissance du langage

6

.

2. La société comme espace de luttes et de contradictions

9. Le marxisme privilégie les classes (acteurs collectifs) et la lutte de classes

(relation dialectique) comme facteur déterminant de l’évolution historique. Les clas-

ses se définissent par la position occupée au sein des modes de production écono-

mique, lesquels engendrent des rapports sociaux et des rapports juridiques détermi-

nés. Le féodalisme, fondé sur l’appropriation des terres par les seigneurs, se

caractérise par l’émergence d’une aristocratie foncière ; le capitalisme fait de la

bourgeoisie marchande la classe dominante parce que celle-ci contrôle les moyens

modernes de production ainsi que la richesse mobilière. Cependant si Marx privilé-

gie l’importance décisive de l’infrastructure économique pour la compréhension de

la structure sociale et politique, il se garde d’établir un lien trop rigide entre l’appar-

tenance de classe et les conceptions idéologiques et politiques des individus. Il

admet en effet l’existence de distorsions entre appartenance de classe et conscience

de classe, du fait d’idéologies traditionnelles qui contribuent à masquer la réalité de

l’exploitation. Plus tard, des théoriciens marxistes comme György Lukàcs (Histoire

et conscience de classe, 1923), Antonio Gramsci (Carnets de prison, 1927-1937) et,

plus près de nous, Perry Anderson

7

, ont creusé l’étude de ces biais qui contrarient la

conscience de classe chez les prolétaires. Ils ont analysé historiquement les méca-

nismes idéologiques et politiques qui donnent naissance à toutes les « fausses cons-

ciences », mais sans jamais remettre en cause le rôle déterminant « en dernière ins-

tance » du contrôle du capital économique par les classes dominantes.

Avec Pierre Bourdieu, la domination (idéologique) est placée au cœur du travail

du sociologue. Elle est en quelque sorte, dans l’univers des pratiques culturelles et

politiques, l’homologue du concept d’exploitation dans le domaine économique.

Pour l’auteur de La Distinction. Critique sociale du jugement (1979), il est clair

que les goûts des individus, par exemple, sont façonnés socialement par les systè-

mes de classement qu’ils ont incorporés du fait de leur appartenance de classe. Les

classes dominées tendent à être influencées par les normes des classes dominantes,

et s’emploient souvent, avec un inégal bonheur, à les faire leurs. Pierre Bourdieu

perçoit l’espace public comme structuré par des « luttes symboliques », c’est-à-dire

des batailles idéologiques pour imposer ce qui doit faire sens dans la définition et

l’interprétation des situations vécues. Si « le collectif est déposé en chaque individu

sous forme de dispositions durables », c’est en rapport direct avec la position de

24 Sociologie politique

6. Claude LÉVI-STRAUSS,Anthropologie structurale, Paris, Gallimard, 1958.

7. Perry ANDERSON,L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, Trad., Paris, Maspero, 1978, et In

the Tracks of Historical Materialism (1983). Voir aussi Pierre BOURDIEU, « La méconnaissance de la

vérité des rapports de classe fait partie de la vérité de ces rapports », in Le Sens pratique, Paris, Mas-

pero, 1980, p. 235-236.

classe, selon que les individus s’identifient aux classes dominantes ou, au contraire,

aux classes dominées idéologiquement

8

. De façon générale, Pierre Bourdieu sou-

ligne avec force le poids des déterminismes sociaux sur les comportements des indi-

vidus. « Le corps socialisé, écrit-il (ce que l’on appelle l’individu ou la personne) ne

s’oppose pas à la société : il est une de ses formes d’existence »

9

.

BLes approches individualistes

10. Là encore, règne une grande diversité d’approches même si leur socle com-

mun est l’affirmation selon laquelle la société est le produit de l’activité d’individus

qui interagissent entre eux, et non pas la « fabrique » des agents sociaux. D’où il

résulte que la seule réalité authentique, ce sont les êtres humains tandis que les enti-

tés collectives : les classes, les États, les peuples..., ne sont que des constructions

mentales, des abstractions, quand bien même leur usage se révèle utile, voire indis-

pensable, pour rendre compte des conditions dans lesquelles se déroule l’activité

sociale des individus. On se contentera ici d’évoquer deux démarches particulière-

ment influentes en science politique : l’approche webérienne et le courant dit de

l’individualisme méthodologique.

1. Le paradigme webérien

11. Pour l’auteur d’Économie et société,«l’activité sociale » est la seule réalité

tangible offerte à l’observation du sociologue ; et cette activité est le fait d’indivi-

dus, « isolés » ou « en masse »

10

. Max Weber observe que le terme individu recou-

vre des réalités différentes selon ses emplois dans la littérature scientifique. Il dis-

tingue : « l’agent empirique, présent dans toute société, qui est, à ce titre, la matière

première de toute sociologie... (et) l’être de raison, le sujet normatif des

institutions... (qui est) une représentation idéelle et idéale que nous en avons »

11

.À

cette première précision, il en ajoute une autre. Quand la sociologie parle d’État, de

nation, de famille ou de structures analogues, elle entend par là des structures « qui

ne sont que des développements et des ensembles d’une activité spécifique de per-

sonnes singulières puisque celles-ci constituent seules les agents compréhensibles

d’une activité orientée significativement »

12

.C’est seulement dans des buts prati-

ques que la théorie juridique recourt à la notion de personne morale, sujet de droits

et d’obligations. C’est aussi dans un souci de faciliter la compréhension des formes

les plus complexes d’activité sociale que la sociologie crée des entités collectives,

parle de structures ou d’institutions. Mais ce ne sont que des représentations menta-

les « qui flottent dans la tête des hommes réels ». Ce qui ne signifie pas que l’on

doive négliger leur importance pour comprendre l’influence qu’elles exercent, en

retour, sur les comportements des personnes concrètes. Au contraire, Max Weber

insistera toujours sur la nécessité de comprendre ce qui fait sens pour les acteurs,

c’est-à-dire la manière dont s’organisent mentalement les représentations de leur

vécu social. Par ailleurs, s’il recourt à des concepts idéaltypiques, comme celui de

Les « fondamentaux » de l’analyse politique 25

8. Pierre BOURDIEU,Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, p. 29.

9. Ibidem.

10. Max WEBER,Économie et société (1922), Trad., Paris, Plon, 1995, t. 1, p. 52-53.

11. Max WEBER,L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904), Trad., Paris, Plon, 1964,

p. 122, n

o

231.

12. Économie et société,loc. cit. p. 41.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%