Développement du cortex cérébral : apports

Épilepsie et anomalies du développement du cortex cérébral

Épilepsie et anomalies du développement du cortex cérébral

Développement

du cortex cérébral :

apports récents des études

chez la souris et les primates

Nicolas Narboux-Nême, Patricia Gaspar

Inserm, U839, Paris, France et Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Institut du Fer à Moulin, 17 rue du Fer à Moulin, 75005 Paris

Résumé. La mise en place du cortex cérébral est une opération complexe qui met en jeu la production d’une

variété remarquable de neurones excitateurs et inhibiteurs. Ces neurones sont assemblés en circuits fonctionnels qui

s’organisent en couches et en aires. Le cortex a une expansion maximale chez l’homme, mais les grands principes de

son organisation et de son développement sont conservés chez tous les mammifères. Ainsi les approches génétiques

chez la souris, ont permis des avancées majeures de nos connaissances du développement cortical. On sait à présent

qu’il existe différentes sources de neurones corticaux, venant rejoindre des cellules précurseurs qui leur servent de

guide. Les gènes qui contrôlent la spécification, et la migration des neurones ont commencé à être identifiés, ainsi

que les mécanismes permettant l’établissement des connexions nerveuses. Les explorations conduites chez les

primates ont permis, de confirmer les observations faites chez le rongeur et dans certains cas d’identifier des

différences. Ainsi les neurones glutamatergiques et gabaergiques ont des origines différentes, chez les rongeurs,

alors que chez les primates, les interneurones proviennent majoritairement de la zone ventriculaire corticale, tout

comme les neurones glutamatergiques. Des différences de régulations de la prolifération de différents précurseurs

pourraient expliquer l’expansion du cortex des primates, en particulier des couches superficielles. Ces études

apportent un nouvel éclairage sur les pathologies du développement cortical qui vont des défauts précoces de la

corticogenèse jusqu’à des altérations subtiles du raffinement des connexions axonales.

Mots clés :cortex cérébral, développement, corticogenèse, lamination, raffinement axonal

Abstract. Development of the cerebral cortex : recent findings from studies in mouse and primate

The development of the cerebral cortex is a protracted process implying the generation of many different neuronal

cell types. These neurons organize in layers and set functional networks and areas whose function range from basic

perception to abstract thought. Although cerebral cortex has a very large expansion in human, its development is

quite similar in mammals, from rodent to primates. Studies conducted in mice, using genetic approaches, allowed

great advances in our understanding of cerebral cortical development during the last decade. Several sources for the

cortical neurons were discovered, as well as different classes of pioneer cortical neurons. Tremendous progress has

been made over these last years in identifying genes that specify the identity of cortical neurons, their migration

pattern, as well as more complex features of their organization such as arealization, and axon network formation.

Tirés à part :

N. Narboux-Nême

220

E

´pilepsies, vol. 20, n° 4, octobre, novembre, décembre 2008

doi: 10.1684/epi.2008.0194

E

´pilepsies 2008 ; 20 (4) : 220-8

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Experiments conducted in primates confirmed these observations -or showed primate specificities. Thus, while principal

glutamatergic and GABA interneurons originate from different primordia in mice, in primates, interneurones mostly

arise from contical ventricular zone, as glutamatergic neurons do. Differences in the kinetics of cell division in the

ventricular and subventricular cortical zone appear to control the expansion of the cerebral cortex and particularly of the

upper cortical layers in primates. The better knowledge of the mechanism of cerebral cortex development that we have

reached allows to understand better developmental disorders, from lamination defects to subtle disequilibrium in

cortical networks. Such, anomalies underlie several neuropsychiatric disorders, including epilepsy.

Key words:cerebral cortex, development, corticogenesis, lamination, axonal refinement

La mise en place du cortex cérébral est une opération com-

plexe qui met en jeu la production d’une variété remarquable de

neurones excitateurs et inhibiteurs (probablement plus d’une

centaine de types cellulaires distincts). Ces neurones sont ensuite

assemblés en circuits fonctionnels qui s’organisent en couches et

en régions, formant des aires corticales dont la fonction est très

variée, depuis les sensations élémentaires jusqu’à l’élaboration de

pensées abstraites. Cette complexité implique des ratés, et de fait,

les pathologies du développement cortical sont nombreuses et

variées ; elles jouent un rôle important dans l’étiologie de nom-

breuses pathologies neuropsychiatriques, en particulier dans

l’épilepsie. Dans certains cas, il s’agit de pathologies sévères de la

mise en place du cortex à des stades précoces du développement

comme des malformations et des désordres de lamination, mais

souvent il peut s’agir d’altérations plus subtiles de la formation et

du raffinement des connexions nerveuses qui altèrent la balance

excitation/inhibition. Le cortex a une expansion maximale chez

l’homme, où il représente une part importante du volume céré-

bral, mais les grands principes de son organisation sont conservés

chez tous les mammifères, depuis les rongeurs jusqu’aux primates.

Les modèles animaux, et en particulier les modèles issus des

approches génétiques chez la souris ont permis de faire un bond

remarquable dans nos connaissances au cours des dernières an-

nées, permettant de mieux comprendre les mécanismes des étapes

majeures du développement cortical. Ainsi, le travail de nombreu-

ses équipes dans le monde a permis de distinguer différentes

sources (provenances) de neurones corticaux, d’identifier les gè-

nes qui contrôlent leur spécification et leur migration ainsi que

des mécanismes qui permettent l’établissement des connexions

nerveuses et de cartes corticales fonctionnelles. Parallèlement aux

études sur le modèle souris, des explorations conduites chez les

primates, ont permis, de leur côté, de confirmer les observations

faites chez le rongeur, et aussi d’identifier des particularités du

développement cortical des primates, probablement liées à l’ex-

pansion particulièrement importante de cette structure dans cet

ordre mammalien. Sans pouvoir ici couvrir l’ensemble de ce

domaine très foisonnant, nous résumerons quelques unes des

principales étapes de ce développement, en mentionnant, quand

ces données existent, les particularités du développement cortical

chez l’homme.

Mise en place de l’ébauche corticale :

le télencéphale, le pallium et le subpallium

A des stades précoces de l’embryogenèse, le système ner-

veux central est constitué par un tube nerveux peu différencié,

formé par des cellules en prolifération qui constituent l’épithé-

lium ventriculaire. Assez rapidement, des mouvements mor-

phogénétiques modèlent ce tube neural en trois puis cinq

vésicules. La vésicule la plus antérieure est le télencéphale, qui

va donner naissance au cortex, qui va par la suite se diviser en 2

vésicules paires ; la troisième vésicule va former le diencéphale

qui produit entre autres, le thalamus, une structure étroitement

connectée au cortex (figure 1A, B). Dès la fermeture de la vésicule

télencéphalique, aux alentours de un mois chez l’homme (De-

trait et al., 2005), on distingue une partie dorsale du té-

lencéphale, appelée “palliale” (manteau en latin), et une partie

ventrale, appelée « sub-palliale » (figure 1B, C). Cette distinc-

tion, faite d’abord sur des critères morphologiques, correspond

à des entités neurogéniques différentes. Ainsi, l’expression des

gènes proneuraux se distribue différemment entre ces deux

territoires, qui vont donner, comme on le verra, des populations

neuronales distinctes. Ces gènes sont très conservés au cours de

l’évolution, et leur expression dans des domaines exclusifs

assure le maintien de l’identité des régions, et par extension

l’identité des neurones qui y sont produits. Par exemple le gène

« neurogenine » est exprimé dans le pallium, tandis que le gène

Mash1 est exprimé dans le subpallium. Ces gènes identifiés

initialement chez la drosophile (ath1, et ash1), ont des homo-

logues, chez l’homme, il s’agit respectivement de Hath1 et

Hash1 (Gradwohl et al., 1996 ; Ma et al., 1997 ; Ben-Arie et al.,

1996 ; de Pontual et al., 2003), le préfixe « H », désignant l’ho-

mologue humain.

Les neurones qui composent le cortex cérébral proviennent

de ces deux régions :

–

le pallium qui donne naissance à la majorité des structures

corticales (figure 1B). Les neurones issus de ces régions sont en

général glutamatergiques et ont une migration de type radial. La

région médiane de ce pallium devient l’hippocampe (archicor-

tex), la partie dorsale donne le cortex cérébral (le néocortex) et

la partie latérale se différencie en cortex limbique (paléocortex).

Le néocortex occupe la plus grande part du pallium. Il est

221 E

´pilepsies, vol. 20, n° 4, octobre, novembre, décembre 2008

Développement du cortex cérébral : apports récents des études chez la souris et les primates

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

caractérisé par une structure en six couches, tandis que l’archi-

cortex et le paléocortex ont des structures cellulaires relative-

ment plus simples, formées de 3 ou 4 couches ;

–

le subpallium qui est situé dans la partie ventrale du té-

lencéphale et comporte deux épaississements des parois du tube

neural. Il s’agit des éminences ganglionnaires latérales (EGL) et

médianes (EGM) (figure 1B). Ces structures génèrent des inter-

neurones de type GABAergique, dont le mode de migration est

tangentiel, c’est-à-dire qu’ils traversent des distances assez lon-

gues, avant de rejoindre leur localisation finale et de commen-

cer à se différencier. Les éminences ganglionnaires latérales

produisent les neurones du striatum et du pallidum, tandis que

les éminences ganglionnaires médianes et caudales produisent

les interneurones corticaux et hippocampiques (néocortex, ar-

chicortex et paléocortex).

Premiers stades de la neurogenèse corticale :

formation de la préplaque

Pendant une première période de 10 jours chez la souris, et

de1à2moischezl’homme, le neuroépithélium pallial a un

comportement purement prolifératif qui lui permet d’accroître

la surface globale du télencéphale et donc du futur cortex.

Pendant cette période, les progéniteurs se divisent de manière

symétrique, donnant deux progéniteurs qui sont eux- mêmes

capables de proliférer (Noctor et al., 2004). Ce mode de division

accroît de manière exponentielle le nombre de précurseurs

corticaux. Mais aucun neurone au sens strict, n’est produit à ce

moment là.

Aux alentours du 11

e

jour de vie embryonnaire chez la

souris, et de deux mois chez l’homme (Meyer et Wahle, 1999), le

neuroépithélium cortical opère une transition lui permettant de

produire les premiers neurones. C’est le début de la neuroge-

nèse. Les progéniteurs passent d’un mode prolifératif symétri-

que à un mode dit « asymétrique » où chaque division cellulaire

produit d’une part un progéniteur qui demeure dans le neuro-

épithélium, et un neuroblaste qui migre radialement hors de

l’épithélium ventriculaire, en se dirigeant vers la surface du

télencéphale. Cette première migration se fait sans support

glial, et forme l’ébauche corticale (figure 2A). (Noctor et al.,

2004 ; Kosodo et al., 2004 ; Shen et al., 2002). Ces neurones ne

sont en fait pas les premiers, car ils rejoignent, à la surface du

télencéphale, une population de neurones « précurseurs » que

sont les cellules de Cajal-Retzius. Les cellules de Cajal-Retzius

sont, quant à elles, générées à la périphérie du pallium dès le

jour embryonnaire 10 chez la souris (Bielle et al., 2005) et

migrent tangentiellement pour se positionner à la surface cor-

ticale lors de stades très précoces. Chez l’homme, une popula-

tion de neurones encore plus précoces a été récemment décrite.

Il s’agit de neurones « prédécesseurs » qui colonisent la surface

du neuroépithélium dès la fermeture du tube neural, au

30

e

jour de l’embryogenèse. Ces neurones n’ont jusqu’à présent

pas été identifiés dans d’autres espèces (Bystron et al., 2006).

C’est donc un ensemble de neurones hétérogènes s’assem-

blant en une première ébauche corticale qui constitue la « pré-

plaque ». La plupart des neurones de la préplaque disparaissent

par mort cellulaire programmée au cours de la maturation du

Tube neural à

trois vesicules

Tube neural à

cinq vesicules

Pallium

Cervelet

Cortex cérébral

Bulbe rachidien

Interneurones GABAergiques extrinsèques du cortex : 70%

Interneurones GABAergiques intrinsèques du cortex : 30%

Neurones glutamatergiques

Sub-pallium

Sub-pallium

Sub-pallium ZV

ZV

ZV

ZV

EGM

EGL

EGM

EGL

Proéncéphale

Télencéphale

Mésencéphale Cortex cérébral

Ventricule

Ventricule

Télencéphale humain

origine des neurones excitateurs

Télencéphale humain

origine des interneurones

Diencéphale

Diencéphale

Mésencéphale

Métencéphale

Myélencéphale

Rhombencéphale

Mésencéphale

AB

C

D

Figure 1

.

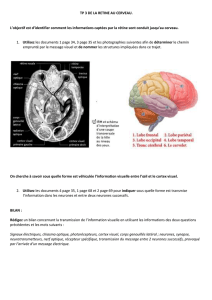

Développement de l’encéphale et origine des neurones du cortex cérébral. A) Au cours du développement précoce du système nerveux,

le tube neural se modèle en trois puis cinq vésicules préfigurant les grandes divisions de l’encéphale ; B) schéma de l’origine des neurones du

cortex cérébral humain. Les neurones du cortex cérébral ont deux origines, palliale et subpalliale, correspondant à deux compartiments du

télencéphale ; C) tous les neurones excitateurs, glutamatergiques, sont générés localement dans la zone proliférative palliale (ZV pour zone

ventriculaire) ; D) chez l’homme, les interneurones ont deux origines : 70 % d’entre eux ont, comme pour les neurones excitateurs, une origine

locale (D-droite), tandis que les 30 % restants ont une origine extrinsèque. Ils sont générés dans le sub-pallium, par les éminences ganglionnaires

latérales et médianes (EGL, EGM) et migrent tangentiellement pour rejoindre le cortex (D-gauche).

N. Narboux-Nême, P. Gaspar

222

E

´pilepsies, vol. 20, n° 4, octobre, novembre, décembre 2008

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

cortex cérébral. C’est le cas des cellules de Cajal-Retzius qui

meurent pendant la vie postnatale chez les rongeurs (del Rio et

al., 1995 ; Price et al., 1997), alors qu’une partie de ces neurones

survit chez l’homme. Quoi qu’il en soit, ces neurones « précur-

seurs » jouent un rôle fondamental au cours du développement

embryonnaire. En effet, la préplaque se comporte comme une

ébauche de cortex, facilitant les migrations cellulaires et l’éta-

blissement des projections axonales. Par exemple, les cellules de

Cajal-Retzius, régulent le positionnement des neurones corti-

caux dans l’épaisseur corticale en sécrétant une protéine de

matrice extracellulaire, appelée la « reelin » (D’Arcangelo et al.,

1995). D’autres neurones précurseurs pourraient servir de pion-

niers en envoyant des projections axonales longues vers le

cortex controlatéral, mais aussi vers des régions extra-corticales,

comme le thalamus, ou le tronc cérébral. Ces projections préco-

ces immatures pourraient servir de guide pour les neurones

corticaux suivants (De Carlos et O’Leary, 1992 ; McConnell et

al., 1989). Réciproquement, les cellules de la préplaque guident

les axones d’origine extra-corticale vers leurs cibles spécifiques

dans le cortex cérébral (Molnár et Blakemore, 1995 ; Shimogori

et Grove, 2005). Des interactions entre les axones thalamo-

corticaux et des axones cortico-thalamiques en développement

pourraient ainsi contribuer à guider ces projections vers leur

cible spécifique (Molnár et Blakemore, 1995).

Après la mise en place de la préplaque commence une

période de production de neurones de la plaque corticale, et de

migration des interneurones, qui formeront ensemble les cir-

cuits fonctionnels du cortex mature. Les vagues successives des

nouveaux neurones (voir paragraphe suivant) s’intercalent au

milieu des neurones de la préplaque, la scindant en deux par-

ties, une zone marginale en surface, et la sous-plaque près de la

zone ventriculaire (figure 2B). Au terme du développement, les

reliquats de la zone marginale deviendront la couche I du cortex

cérébral, très pauvre en corps cellulaires, tandis que certains

neurones survivants de la sous-plaque intégreront la partie

ventriculaire de la couche la plus basale, la couche VIb (Heuer

et al., 2003).

Les progéniteurs basaux

Au cours de la corticogenèse, les étapes d’amplification des

progéniteurs jouent un rôle important pour déterminer le nom-

bre de neurones adultes dans chaque couche. Récemment il a

PP

n

cgr ZV

pb

ZV

SP

PC

ZM

ZV

SP

PC

ZM

ABC

Figure 2

.

Schéma de génération des neurones excitateurs au cours de la corticogenèse. A) Les cellules de la glie radiaire (cgr) de la zone

ventriculaire corticale (ZV) produisent les premiers neuroblastes (n) qui forment la préplaque (PP) ; B) Les neurones de la plaque corticale (PC)

sont générés dans un second temps. Les neuroblastes des couches corticales migrent sur le support de la glie radiaire pour se positionner au milieu

de la préplaque, qui est scindée en deux régions : la zone marginale en surface (ZM) et la sous-plaque (SP) ; C) Les neurones des couches

corticales sont générés successivement, des couches profondes aux couches superficielles. Au lieu de produire un neuroblaste, les cgr peuvent

générer un progéniteur basal (pb) capable de se diviser en au moins deux neuroblastes.

223 E

´pilepsies, vol. 20, n° 4, octobre, novembre, décembre 2008

Développement du cortex cérébral : apports récents des études chez la souris et les primates

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

été montré, qu’en plus de l’amplification des progéniteurs dans

l’épithélium ventriculaire, discutée précédemment, il y avait

une amplification de certains neuroblastes. Ainsi, à la suite

d’une division asymétrique, le progéniteur cortical peut pro-

duire un progéniteur détaché du neuroépithélium avec des

propriétés limitées de prolifération. Typiquement, ces progéni-

teurs détachés ne peuvent se diviser qu’une fois (figure 2B, C).

Ces progéniteurs basaux existent chez la souris comme chez

l’homme où ils peuvent être suivis par des marqueurs spécifi-

ques (tbr2) (Haubensak et al., 2004 ; Carpenter et al., 2001), mais

dans des proportions différentes. Il semble que ce soit par la

modulation de cette étape d’amplification que le cortex cérébral

humain acquière une telle expansion de sa surface au cours de

l’évolution, sans commune mesure avec l’augmentation de

taille des autres régions du système nerveux central (Finlay et

Darlington, 1995).

Formation de la plaque corticale, les neurones principaux

des couches du cortex cérébral

Les neurones excitateurs, glutamatergiques, du cortex céré-

bral sont produits localement dans la zone ventriculaire corti-

cale (Mione et al., 1997). Ils sont à la base de la communication

rapide à courte et longue distance dans le cortex cérébral. Ces

neurones migrent radialement à partir de la zone ventriculaire,

impliquant des interactions étroites avec la glie radiaire (Nada-

rajah et al., 2001). Les neurones des couches profondes sont les

premiers produits, tandis que les neurones les plus superficiels

sont les plus jeunes. Dans les couches intermédiaires, les neuro-

nes suivent globalement la règle selon laquelle plus ils sont

générés tard, plus ils sont localisés superficiellement, avec un

patron « inside-out » (figure 2C ; Angevine et Sidman, 1961 ;

McConnell, 1988). Les neurones produits dans la région ventri-

culaire migrent vers la surface piale, guidés par le prolongement

de leur cellule mère, une cellule de glie radiaire (Malatesta et al.,

2000 ; Noctor et al., 2001). Les cellules de la glie radiaire sont en

fait à la fois des précurseurs et des guides, elles génèrent les

neuroblastes tout en leur servant de guide pour se positionner

en colonnes dans l’épaisseur corticale. Ce rôle prend tout son

sens chez l’homme, où la déformation de la surface corticale par

la formation de sillons et de circonvolutions complique la

trajectoire de migration des neurones (Rakic, 1974). Des expé-

riences de greffes hétérochroniques de progéniteurs corticaux

dissociés chez la souris ont montré que l’identité de couche

corticale est acquise à un moment précis du cycle cellulaire,

mais aussi qu’il existe une horloge cellulaire interdisant la

génération du type de neurones déjà produits. Ceci permet de

restreindre progressivement la multipotence des progéniteurs

corticaux (McConnell et Kaznowski, 1991 ; Desai et McConnell,

2000 ; Frantz et McConnell, 1996). Récemment des études faites

à partir de cellules souches embryonnaires, ont montré, qu’in

vitro il était possible de reproduire cette séquence d’émergence

de différentes catégories de neurones corticaux (Gaspard et al.,

2008).

La migration radiaire, conduit les jeunes neuroblastes à se

positionner à la surface de la plaque corticale, formant une

structure dense, composée de neuroblastes récemment pro-

duits, et encore peu différenciés. Ce n’est que dans un second

temps, après un délai nécessaire pour « sortir » de la plaque

corticale, que les neurones corticaux prennent leur place défi-

nitive dans l’épaisseur corticale (Boulder Committee, 1970 ;

Bayer et Altman, 1991). Chez l’homme, ces migrations radiaires

connaissent un pic entre les troisième et sixième mois de gros-

sesse, et se terminent au cours du troisième trimestre de la

grossesse (Sidman et Rakic, 1973 ; Rakic et al., 1994 ; Gressens,

2000). Ce n’est qu’à partir du septième mois de grossesse que

l’on peut observer clairement sur le plan structural l’organisa-

tion caractéristique en six couches du neocortex (Chenn et al.,

1997 ; Chan et al., 2002).

Les interneurones du cortex cérébral

Les interneurones constituent environ 20 % des neurones

du cortex, ils ont une fonction inhibitrice essentielle dans la

mise en place de circuits neuronaux fonctionnels. Les interneu-

rones corticaux constituent une population très hétérogène :

des catégories d’interneurones se distinguent par leur morpho-

logie, leur localisation, ou encore sur la base de leur profil

d’expression protéique, et de leurs propriétés physiologiques

(DeFelipe, 1997). De fait nombre d’interneurones sont capables

de produire et de libérer des neuropeptides en plus du GABA,

permettant une modulation de l’activité des circuits. Contraire-

ment aux neurones excitateurs, les interneurones ont une ori-

gine extrinsèque chez les rongeurs. Ils sont principalement

générés au niveau des éminences ganglionnaires, dans le sub-

pallium, et ils colonisent l’ébauche corticale par migration

tangentielle à longue distance depuis cette région (figure 1D

gauche, Anderson et al., 1997). Cette migration dépend de

nombreux facteurs intrinsèques (motilité des neurones) et ex-

trinsèques (molécules de guidage), et elle est perturbée dans

différentes mutations responsables de syndromes épileptiques.

Par exemple la perte de fonction de la protéine double cortine

(cause de retard mental avec épilepsie chez l’homme) provoque

des anomalies caractéristiques de la migration des interneuro-

nes corticaux (Leger et al., 2008).

Il existe cependant une particularité de la production des

interneurones chez les primates. Chez le singe, les interneuro-

nes d’origine extrinsèque ne représentent que 30 % des inter-

neurones corticaux (Letinic et al., 2002). Les autres sont générés

localement par le neuroépithélium cortical (figure 1D, droite).

De manière intéressante c’est une possibilité qui existe aussi

chez la souris dans certaines conditions expérimentales (Gulacsi

et Lillien, 2003, Anderson et al., 1999 ; Bellion et al., 2003), mais

qui est vraisemblablement inhibée in vivo chez les rongeurs. La

singularité de l’origine des interneurones pourrait avoir été

sélectionnée par l’évolution pour s’adapter à la gigantesque

augmentation de la surface palliale qui est beaucoup plus im-

portante proportionnellement que l’augmentation de la taille

des zones sous-palliales (source habituelle des interneurones

dans les autres espèces).

N. Narboux-Nême, P. Gaspar

224

E

´pilepsies, vol. 20, n° 4, octobre, novembre, décembre 2008

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%