Les entretiens philosophiques à l`école primaire

Le débat philosophique à l’école primaire

- 1 -

Débat philosophique/Entretien philosophique

La finalité globale et fondamentale des débats philosophiques est de développer l’autonomie

de l’enfant. En l’amenant à réfléchir, à se questionner, à débattre, la philosophie contribue au

développement de l’autonomie intellectuelle de l’enfant, au "penser par soi-même", à une

réflexion personnelle sur le monde, autrui et soi-même.

Il s’agit d’amener les élèves à se placer "en recherche de sens", à poser des questions

pertinentes, à y réfléchir et à discuter au moyen du dialogue philosophique entre pairs à

l’intérieur d’une "communauté de recherche".

Le cercle sera privilégié pour favoriser le dialogue. Toute pédagogie frontale est ici exclue. Le

rôle du maître n’en est pas moins fondamental : il guide sans diriger, il aide à la présentation

des idées, il guide la structure du dialogue sans apporter de contenus, il veille à ce que toutes

les opinions soient entendues et également argumentées. Il peut aussi nommer les types

d’interventions (exemple, définition, argument). Dans tous les cas, il faut une autorité garante

des règles de gestion de la parole et de l’écoute mutuelle : ce peut être un professeur ou un

élève.

Les règles de fonctionnement

Des règles explicites sont édictées et un "bâton de parole" permet de réguler les interventions.

− Je ne me moque pas !

− J'écoute celui qui parle !

− Je demande la parole en levant la main et ne parle que quand je tiens le bâton de parole !

− Ce qui est dit ici ne sort pas de la classe mais, celui qui le dit peut le redire ailleurs, car

c'est son histoire !

Il est important que l’ordre des prises de parole soit connu et respecté. Il y a plusieurs

possibilités : soit ordre chronologique des demandes, soit ordre géographique (position des

élèves le long d’une chaîne).

Il ne doit pas y avoir de débat à deux. Si un enfant est interpellé, il doit attendre son tour pour

répondre. La discussion concerne toujours tout le groupe et il faut que le cadre mis en place

permette d’éviter les polémiques.

Les débats doivent se dérouler dans le calme.

L’enseignant ne doit jamais intervenir dans la discussion, que ce soit par des paroles, par des

gestes ou par des mimique ; ni pendant, ni après. Il doit garantir le cadre et avoir une position

d’adulte respectueux, c’est-à-dire être capable de supporter des “énormités” sans bondir. C’est

ce qui est le plus difficile pour les enseignants.

Dans un cycle 3, il peut y a un moment philo le premier jeudi de chaque mois. La question du

jour est inscrite au tableau, à l’arrivée en classe. Elle est traitée plus tard. Il y a d’abord

environ 5 minutes de réflexion personnelle, pendant laquelle les enfants qui le souhaitent

Le débat philosophique à l’école primaire

- 2 -

utilisent leur cahier d’essai. La durée de la discussion est fixée à 10 minutes, après lesquelles

le maître annonce un dernier tour de table. Comme la plupart des enfants interviennent, cela

ne laisse le temps que pour deux tours. Ce dispositif est issu d'une négociation entre les élèves

et le maître : la question n'est pas donnée trop à l'avance, pour que les enfants n'aient pas le

temps de se forger une opinion, mais suffisamment tôt pour qu'ils aient pu y penser.

Dans un cycle 2, le moment de philosophie se déroule en deux séances dans la même

semaine:

- une phase de réflexion et d'écriture de 10 mn, suivi d'un temps de dessin libre (légende

dictée au maître) avant la discussion (le tout, 30 mn environ).

- la lecture des écrits de la première séance, un débat à partir de cette lecture suivi d'une

recherche lexicale.

Les questions du débat philosophique

« C'est une question non susceptible d'une seule solution, d'une réponse

factuelle, de connaissance technique ou scientifique. Mais il s'agit

d'interrogations métaphysiques (liberté, amour…), ontologiques, existentielles

(qui sommes-nous ?), éthiques (qu'est ce qui est juste ?), esthétiques,

épistémologiques, donc difficiles à résoudre et susceptibles de plusieurs

réponses également fondées"

1

.

Il est impératif aussi que les sujets soient à la portée des élèves. Ils doivent pouvoir en

comprendre les termes. Et, afin qu'ils se sentent concernés et qu'ils puissent s'engager dans le

débat, ils doivent pouvoir faire référence à leur vécu, à leur vie d'enfant, leur vie en classe.

Exemples de questions

Qu’est-ce qu’une grande personne ?

Qu’est-ce qu’un ami ?

Pourquoi certaines personnes sont elles violentes ? Qu’est ce que la violence ?

Y'a t'il une différence entre un homme et un animal ?

Pourquoi va-t-on à l'école ?

Qu'est ce qu'aimer ?

Des questions pour le cycle 1

Qu’est-ce que c’est, une grande personne ?

Quand est-ce qu’on s’embrasse ?

Est-ce qu’on a le droit de tout faire quand on est grand ?

Qu’est-ce qui se passe quand on dort ?

Qu’est-ce que les rêves ?

Quelle est la différence entre un garçon et une fille ?

Pourquoi est-ce qu’on se parle ?

Pourquoi est-ce qu’il y en a qui se battent ?

Est-ce que tout le monde est pareil ?

1

M. TOZZI

Le débat philosophique à l’école primaire

- 3 -

Quand on grandit, est-ce qu’on change ou est-ce qu’on reste le même ?

A quoi est-ce que ça sert de grandir ?

Quand est-ce qu’on est vieux ?

Quelle est la différence entre une personne et un animal ?

Qu’est-ce que c’est, être heureux ?

Est-ce que cela peut être utile de mentir ?

Doit-on toujours obéir ?

Qu’est-ce que c’est, avoir confiance ?

Est-ce qu’on peut être tous d’accord ?

Il peut être intéressant de laisser aux enfants la possibilité de proposer et de choisir eux-

mêmes des sujets. Une boîte, portant l'inscription "Questions philosophiques", peut être

installée à cet effet dans la classe. Cette boîte est munie d'une fente par laquelle peuvent être

glissés des petits papiers. Avec la complicité du maître de la classe, il est proposé aux élèves

la possibilité d'y déposer, à tout moment, une question, de manière anonyme (non signée) ou

non :

− Pourquoi est-on né ?

− Pourquoi fait-on les bébés ?

− Comment fait-on les bébés ?

− Pourquoi y a-t-il des hommes méchants ?

− Pourquoi les hommes ne parlent-ils pas comme les animaux ?

− Pourquoi les enfants sont-ils pauvres ?

− Pourquoi les enfants vont-ils à l'école ?

− Pourquoi doit-on faire attention ?

− Pourquoi fait-on des jeux ?

− Pourquoi les enfants font-ils de la philosophie ?

− Pourquoi les Africains sont-ils maltraités ?

− Comment avoir un ami ?

- Pourquoi travaille-t-on à Auchan ?

- Pourquoi y avait-il la guerre ?

- Pourquoi les hommes et les femmes se marient-ils ?

- Pourquoi n'y a-t-il plus de dinosaures ?

- Pourquoi la préhistoire n'existe-t-elle plus ?

- Pourquoi ne parle-t-on pas comme les hommes préhistoriques ?

- Pourquoi la vie ne s'arrête-t-elle pas?

- Pourquoi ne vivons-nous pas éternellement ?

- Quelle est la différence entre un homme et une femme ?

- Qu'est-ce que la liberté ?

- Pourquoi n'avons-nous pas de pouvoirs magiques ?

- Pourquoi y a-t-il des gens méchants ?

- Pourquoi fait-on la guerre ?

- Pourquoi mettons nous des habits ?

- Pourquoi l'heure existe-t-elle ?

- Pourquoi les hommes sont-ils méchants ?

- Pourquoi garde-t-on des souvenirs?

- Pourquoi doit-on s'habiller ?

- Pourquoi regardons-nous la télévision ?

- Pourquoi payons-nous en Euros ?

Le débat philosophique à l’école primaire

- 4 -

- Pourquoi fêtons-nous les anniversaires ?

- Pourquoi les affaires existent-elles ?

- Pourquoi mange-t-on trop ?

- Pourquoi les enfants naissent-ils dans le ventre de leur maman ?

- Pourquoi notre mère fait-elle des enfants ?

- Comment faire un bébé ?

- Pourquoi ce sont les filles qui font les bébés et pas les garçons ?

- Comment avoir des enfants ?

- Pourquoi est-on malade ?

- Pourquoi fête-t-on Noël ?

- Pourquoi va t-on à l'école ?

- Pourquoi le cerveau commande-t-il ?

- Pourquoi les parents ne font-ils pas nos devoirs ?

- Comment avoir un amoureux ?

- Comment se séparer d'une copine ?

- Comment se marier ?

- Comment se faire une copine ?

- Pourquoi des enfants ont-ils des maladies ?

- Pourquoi les enfants doivent-ils manger des légumes ?

- Pourquoi n'y a-t-il plus de reines ni de rois ?

- Pourquoi n'existe-t-il plus de châteaux ?

- Pourquoi fait-on des guerres ?

- Pourquoi est-on obligé de grandir ?

- Pourquoi fait-on le ramadan ?

- Pourquoi les hommes ont-ils des poils ?

- Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver Ben Laden ?

- Pourquoi Dieu existe-t-il ?

- C’est l’œuf ou la poule qui est venu sur Terre en premier ?

- Est-il possible qu’il y ait une autre forme de vie dans l’Univers ?

- Peut-on ressentir la souffrance des autres ?

- Peut-on se mettre à la place de quelqu’un d’autre ?

- Pourquoi mourrons-nous ?

La qualité philosophique des questions peut être posée en se référant à la définition de M.

TOZZI. Ainsi, un certain nombre de questions peuvent être renvoyés à d'autres matières

enseignées :

L'histoire : Pourquoi la préhistoire n'existe-t-elle plus ?

La science : Comment fait-on les bébés ? Pourquoi n'y a-t-il plus de dinosaures ?

D'autres questions peuvent être jugées peu claires ou mal formulées : Pourquoi les enfants

sont-ils pauvres ?, Pourquoi les Africains sont-ils maltraités ?

Nous pouvons conduire les enfants à remarquer que ces questions sont basées sur des

postulats faux en constatant que tous les enfants ne sont pas pauvres et que tous les Africains

ne sont pas maltraités.

Les apprentissages dans une matière spécifique peuvent soulever des questions d'ordre

philosophique :Y'a t'il une différence entre un homme et un animal ?

Le débat philosophique à l’école primaire

- 5 -

Revue de Presse

Ces écoliers qui philosophent

Alexandre DUYCK Le Journal du dimanche

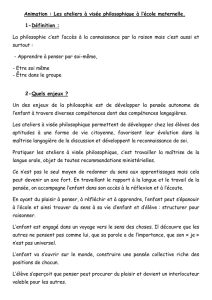

Ils sont assis sur de petites chaises, sérieux, concentrés. Au tableau, le maître a inscrit la

question du jour que l’un des enfants a posée: « Pourquoi sommes-nous nés ? » A tour de

rôle, ils répondent, donnent leur version des choses, leur vision du monde. Ils n’ont que 5, 6

ou 7 ans. Mais l’air de rien, une dizaine de minutes durant, ils philosophent dans la salle de

classe d’une petite école maternelle et élémentaire des monts du Lyonnais.

A l’étage, l’heure est également à l’« atelier philo » pour les grands, âgés de 8 à 11 ans.

« Peut-on ressentir la souffrance des autres ? » Par la fenêtre, on distingue au loin des

sommets alpins enneigés. Un chien aussi qui court, tout près, mais aucun enfant ne l’observe.

La philo, c’est du sérieux, même à l’école maternelle ou élémentaire.

Lancés en 1997 par un trio de chercheurs et d’enseignants, les ateliers philo connaissent un

succès grandissant. Il reste certes des directeurs ou des inspecteurs d’académie réticents, pour

qui philosopher rime avec paresser, mais de plus en plus d’écoles, de centre-ville comme de

banlieue, s’intéressent à une expérience d’abord limitée aux régions lyonnaise et parisienne. A

Saint-Didier-sous-Riverie (Rhône), tous les enfants de l’école sont concernés, sauf les moins

de 4 ans, qui ne s’expriment pas encore assez bien. Dès que possible, au printemps sûrement,

eux aussi se mettront à la philo.

« Pourquoi sommes-nous nés ? Parce que Dieu nous a créés », répond Lise, la première petite

fille interrogée dans la classe des moyens. Océane, Mélodie et Gilles poursuivent : « Nous

sommes nés pour habiter la Terre, sinon la planète serait vide et elle ne servirait à rien ! »

Camille répond à Lise que « c’est pas Dieu qui nous a créés mais notre maman ! », relançant

un débat inévitable entre laïcs et religieux dans ce pays de montagnes surnommé la Vendée

lyonnaise.

Ce ne sont pas des surdoués, juste des enfants qui s’écoutent les uns les autres, qui expriment

un point de vue, parfois changent d’avis, copient les propos des autres ou au contraire les

critiquent. « Il faudrait peut-être lire des choses, ose Éliot. Moi, je sais ce qui s’est passé et

pourquoi nous sommes nés. Dieu a fait une grosse boule, deux humains en sont sortis, ils ont

fait deux enfants qui eux aussi en ont fait deux, et ainsi de suite... »

Dans cette école rêvée où l’on a supprimé les notes, les maîtres n’interrompent jamais l’atelier

philo, si ce n’est pour donner la parole à qui la demande. L’enseignant ne commente pas, ne

juge pas, ne recadre pas non plus la discussion quand elle semble s’égarer. « Je ne suis pas là

pour intervenir, insiste Rémi Castérès, le directeur. Le but n’est pas de leur inculquer des

données mais de les voir obtenir un permis de penser, de faire d’eux des apprentis

chercheurs.»

« Peut-on ressentir la souffrance des autres ? », se demandent ses élèves. Beaucoup

répondent que oui, évoquent des souvenirs personnels, une chute à vélo, un décès, un animal

perdu, autant d’événements douloureux qu’ils ont vécus et partagés avec d’autres. Mais

Florian tente, lui, de faire comprendre que « penser et ressentir, ce n’est pas pareil ». Lui

parvient à franchir un cap, à conceptualiser sa réflexion. Il n’est pourtant pas le meilleur élève

de sa classe. « Cet exercice bouleverse tous les clivages scolaires ou sociaux, explique son

maître. Deux enfants n’ont pas dit un mot aujourd’hui. L’une est la fille d’un ouvrier agricole,

l’autre celle d’un médecin-chercheur… »

6

6

1

/

6

100%