Interactions endomètre-embryon au cours de lPimplantation : du

Interactions endomètre-embryon

au cours de l’implantation : du follicule

au remodelage vasculaire de l’utérus

Interactions endometrium-embryo in implantation.

From follicle to uterine vascular remodelling

Nathalie Lédée

1

Jean-Claude Challier

2

Françoise Ferré

3

1

Inserm U782,

Université Paris-Sud,

UMR-S0782,

Implantation et dialogue maternofœtal,

92140 Clamart,

France

2

UMPC-Site Saint-Antoine,

Inserm UMRS938,

Cellules souches fœtales,

75571 Paris cedex 12,

France

3

Inserm U1016,

Institut Cochin,

Génomique, épigénétique

et physiopathologie de la reproduction,

75014 Paris,

France

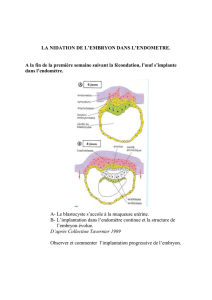

Résumé. L’implantation embryonnaire a été examinée dans des aspects cliniques et

fondamentaux récents. La question de l’environnement pré- et périconceptionnel interpelle

aujourd’hui dans sa valeur prédictive du succès de la grossesse. L’approche biochimique

des liquides folliculaire, séminal et endoluminal constitue une source d’informations dans

l’exploration des marqueurs préconceptionnels. Des résultats intéressants ont été obtenus en

utilisant le G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) folliculaire pour documenter la

compétence ovocytaire ou/et l’expression des interleukines endométriales (IL-15 et IL-18

ARNm) dans l’établissement de biomarqueurs de réceptivité utérine. L’implantation requiert

un environnement endométrial équilibré en cytokines, chémokines et sécrétions diverses

constituant ainsi une véritable niche implantatoire. Les microarrays ont permis d’identifier

les principaux gènes régulés en phase de réceptivité. Pour étudier l’implantation humaine,

des modèles in vitro ont été développés, en particulier l’effet hatching de la zone pellucide,

les conditions d’adhérence de l’embryon à l’épithélium endométrial et la clairance de la

mucine 1. La décidualisation a aussi été abordée dans des modèles in vitro, suggérant

un mécanisme AMPc-dépendant. Dans la phase d’établissement de la placentation, le

trophoblaste extravillositaire adopte un phénotype invasif et migre dans la décidue jusqu’au

myomètre selon un processus bien orchestré et des mécanismes partiellement apparentés à

ceux observés avec des cellules cancéreuses conduisant à d’importantes modifications de la

vascularisation utérine. Des approches épigénétiques pourraient permettre prochainement

d’en décrypter les dysfonctionnements afin de mieux comprendre les principales pathologies

de la grossesse. Les interactions cellulaires entre trophoblaste extravillositaire, cellules

épithéliales, stromales et vasculaires endométriales et cellules immunitaires sont le pivot de

la consolidation de cette niche implantatoire. Elles sont au centre de l’acceptation immuno-

logique de l’embryon. Ce dialogue semble essentiel à l’adaptation de la vascularisation

utéroplacentaire ainsi qu’à la croissance et le développement approprié du conceptus.

Mots clés : implantation, follicule, endomètre, décidue, trophoblaste

Abstract. Mechanisms related to the embryo implantation have been examined under new

clinical and basic aspects. Analysis of pre- and peri-conceptional environments highly

suggest a possible predictive value for successful pregnancy. Biochemical investigation of

preconceptional fluids (follicular, seminal or endoluminal fluids) are raising clue informations

and suggest the possibility of preconceptional biomarkers. Interesting results were obtained

using either follicular granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) concentration as biomar-

ker of oocyte competence or IL-15 and IL-18 endometrial mRNA expression as biomarker of

uterine receptivity. Implantation requires an environment equilibrated in endometrial cytoki-

nes, chemokines and various secretions to constitute a true implantation niche. Microarrays

have identified key genes regulated specifically at the phase of uterine receptivity thus during

the implantation window. For human implantation, in vitro models have been developed to

investigate effects of embryo hatching from the zona pellucida, the mucin 1 clearance linked

to the process of embryo adhesion to the endometrial epithelium. Decidualization has been

also addressed by in vitro models showing a cAMP-dependent mechanism. During placenta-

tion, the extravillous trophoblast shows an invasive phenotype and migrates into decidua up

to the myometrium.by implementing a well programmed mechanism with some similarities

with invasive cancer cells leading to noticeable changes in the vascular uterine bed. Epige-

netic studies may give us clue to decipher some placental dysfunctions implicated in the

main pathologies of human pregnancy. Cellular interactions between extravillous tropho-

blast, epithelial, stromal, vascular and immune uterine cells are central to allow the construc-

tion of this implantation niche. They are crucial to let mechanisms of local immune tolerance

to the embryo to take place, allowing the development of an adequate uteroplacental vascu-

lature with an appropriate fetal growth and development.

Key words: implantation, follicle, endometrium, decidua, trophoblaste

doi: 10.1684/mte.2010.0304

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2010 ; 12 (4) : 285-94

médecine thérapeutique

Médecine

de la Reproduction

Gynécologie

Endocrinolo

g

ie

Tirés à part : N. Lédée

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010

Mini-revue

285

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

«L’implantation de l’embryon est-elle la dernière

frontière de la procréation médicalement assis-

tée ? ». Venant de Robert Edwards, « père » il y a 30 ans

du premier bébé-éprouvette, la question interpelle [1].

C’est un fait, le taux moyen d’implantation des embryons

conçus par FIV/ICSI reste faible, 20 % environ. Cela ne

facilite pas la mise en place de la seule mesure suscep-

tible de réduire les grossesses multiples post-FIV : le trans-

fert d’un seul embryon dans l’utérus et non de plusieurs

pour potentialiser les chances de succès. Dès lors, la

compréhension clinique de la réceptivité utérine et, plus

largement, du dialogue précoce de l’embryon avec l’endo-

mètre devient un des enjeux majeurs de la reproduction.

L’objectif de la médecine de la reproduction n’est pas

uniquement la grossesse, mais la naissance d’enfants bien

portants. Il faut pour cela prendre en compte l’hôte, la mère

et son aptitude à recevoir l’embryon et à construire autour

de lui sa matrice nourricière [2].

La décidualisation de l’endomètre en phase sécrétrice

moyenne, au sens large où nous l’entendons, est ce phé-

nomène postovulatoire de remodelage endométrial qui

inclut la transformation sécrétoire des glandes, l’arrivée

de cellules utérines natural killer (uNK) spécialisées et un

remodelage de la paroi des artères spiralées. Au prix de

cette différenciation sous contrôle de la progestérone (P4)

et de l’AMP cyclique (AMPc), les fibroblastes du stroma

endométrial (FSE) décidualisé acquièrent la propriété

unique de réguler l’invasion trophoblastique, de résister

aux agressions du stress oxydatif et, enfin, de développer

un environnement de tolérance immunitaire local et pro-

grammé. Chez l’homme, la décidualisation du comparti-

ment stromal survenant en phase lutéale moyenne se

déroule indépendamment de l’embryon et ne nécessite

pas sa présence, contrairement à la plupart des espèces

animales. Cela permet d’envisager la possibilité que

l’analyse de marqueurs biochimiques, à partir de biopsies

d’endomètre prélevées au cours de cycles non concep-

tionnels, soit informative pour le déroulement d’une

grossesse ultérieure [3].

L’interprétation de la complexité des phénomènes

implantatoires par des techniques mettant en œuvre

des modèles ex vivo/in vitro humains ainsi que la

génomique et la transcriptomique nous ouvrent de

nouveaux horizons. Le but est d’approcher les

interactions cellulaires dynamiques entre les cellules

épithéliales, stromales, endothéliales et immuno-

compétentes présentes dans l’endomètre au cours de la

fenêtre de réceptivité pour reconstituer ainsi de façon

satisfaisante le processus implantatoire. Dans une

première partie, nous développerons une approche

clinique avant d’aborder les perspectives d’avenir que

nous offrent les progrès de la recherche. La deuxième

partie est consacrée à l’expression des gènes lors du

cycle menstruel et aux modèles in vitro d’implantation

et de décidualisation, la troisième à l’invasion du

trophoblaste extravillostaire et à l’angiogenèse vascu-

laire qui permettent l’implantation durable et le déve-

loppement des produits de conception.

Implantation embryonnaire humaine :

d’aujourd’hui à demain

Les concepts de fenêtre implantatoire

et de réceptivité utérine impliquent

d’explorer précisément l’endomètre

en phase lutéale moyenne

En dehors de cette fenêtre précise, l’endomètre est

réfractaire à toute implantation et a pour simple mission

de se défendre de toute infection et/ou agression exté-

rieure. Néanmoins, malgré la connaissance théorique

accumulée depuis les études de Psychoyos [4], aucune

approche clinique de routine n’est apparue satisfaisante,

principalement du fait des variations d’un cycle à l’autre.

Par exemple, l’histologie-datation avec marquage des

récepteurs hormonaux se révélera insatisfaisante, et

l’apparition des pinopodes non valable, du fait de la

variation d’un cycle à l’autre chez un même individu.

L’analyse de la prometteuse protéine antiadhésive, la

mucine-1 (MUC1), nécessite la présence de l’embryon

pour être régulée négativement. Le screening à base

d’intégrines est spécifique à certaines pathologies, inflam-

matoire principalement.

La quasi-totalité de la littérature traitant des anomalies

vasculaires et de la placentation a établi un consensus sur

la haute valeur prédictive négative en termes de grossesse

évolutive en cas d’anomalies vasculaires (mauvaise

perfusion) en phase lutéale moyenne ou de trouble de la

prolifération endométriale (endomètre trop mince).

Néanmoins, l’ensemble des données échographiques a

une très faible spécificité et est peu utile en clinique, car

on n’identifie pas qui doit être traité et qui ne doit pas

l’être, et surtout aucun paramètre n’apparaît prédictif du

succès d’une tentative de traitement. En revanche, cette

méthode a le mérite de dépister les mauvais pronostics.

L’exploration échographique utilisant les technologies

de troisième dimension associée à une angiographie

avec analyse digitale permet une exploration précise et

quantifiée de la vascularisation utérine et améliore ainsi

la sensibilité du dépistage.

Cette observation consensuelle entre cliniciens invite

néanmoins à rechercher un rationnel moléculaire entre

les anomalies vasculaires (artères spiralées) et l’échec

d’implantation.

Les travaux de Loke [5] ont permis de montrer que

l’influx dans l’endomètre en phase lutéale des uNK était

un élément constructif, essentiel au processus implanta-

toire, contrairement à ce que l’on pensait précédemment.

C’est cette mobilisation cellulaire qui instaurerait le

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010

Mini-revue

286

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

dialogue immunotrophique à l’origine de la croissance du

fœtus et l’établissement d’un réseau vasculaire adapté.

Ces présomptions ont été confirmées puis admises par le

monde scientifique [6].

Ces uNK sont particulières dans leur phénotype et

dans leur fonction et se distinguent des cellules NK san-

guines. Très sommairement, les cellules NK sanguines

sont la première ligne de défense de l’organisme. Tout

ce qui n’est pas soi est tué immédiatement (cellules

infectées ou cancéreuses). Leur particularité est liée à

leur cytotoxicité aboutissant à la production de cytokines

pro-inflammatoires Th-1. Les uNK sont différentes et se

caractérisent dans une situation normale par une

sécrétion de cytokines Th-2 dominante à l’origine de

l’immunotrophisme (base de la croissance fœtale) et de

l’angiogenèse (développement vasculaire adapté du

placenta). Cela est à l’origine du concept selon lequel la

grossesse est un phénomène Th-2. Ce concept, bien que

révisé, souligne l’importance de l’équilibre environne-

mental utérin dans le processus d’implantation.

Des données récentes suggèrent que le dialogue

visant à favoriser l’implantation est bien plus précoce,

pré- et périconceptionnel, et concerne aussi l’environne-

ment gamétique (liquides folliculaire, séminal) et

embryonnaire (fluide endoluminal et liquide tubaire).

Environnement pré- et périconceptionnel

gamétique et embryonnaire

Le liquide folliculaire participe aux étapes finales de

maturation de l’ovocyte dans la trompe. Il contrôle,

avant l’ovulation les dernières modifications transcrip-

tionnelles et post-transcriptionnelles qui permettront à

l’embryon d’effectuer ses synthèses protéiques au cours

des premières étapes de segmentation. Son rôle réel est

finalement peu connu. De nombreux facteurs de crois-

sance et cytokines sont présents dans les follicules prêts

à ovuler. Néanmoins, des données récentes permettent de

suspecter un rôle majeur de celui-ci dans la physiologie

normale. Le réseau européen Embryo Implantation

Control (EMBIC) a étudié des liquides folliculaires indivi-

duels tout en établissant une traçabilité de chaque prélè-

vement pour sélectionner les prélèvements correspondant

à un embryon qui parviendra à naître. On peut donc par

cette méthode établir un lien entre l’expression au sein de

l’environnement ovocytaire et le futur potentiel de vie et

d’implantation de cet ovocyte après fécondation. L’étude

en immuno-essai sur microbilles en multiplex a permis

d’identifier un biomarqueur significativement prédictif

du potentiel implantatoire, le granulocyte colony-

stimulating factor (G-CSF) en cycle aussi bien stimulé

que naturel [7, 8]. Alors que certains ovocytes ont un

potentiel de naissance dépassant les 40 %, d’autres ont

un potentiel de moins de 10 %, alors que rien morpho-

logiquement ne permet de les distinguer. Le G-CSF est

produit par certaines cellules du tractus reproductif

comme les cellules de la granulosa [9], endométriales,

stromales, déciduales et placentaires. Il est intéressant de

voir que ce biomarqueur du potentiel implantatoire de

l’ovocyte avant l’ovulation est décrit dix jours plus tard,

donc au moment de l’implantation proprement dite,

comme augmentant dans le sérum en cas de grossesse

en cycle naturel [10] et stimulé après FIV/ICSI [9].

Quel est le sens de ce message, où sont les rationnels

des mécanismes ? Est-ce l’ovocyte lui-même ou une

action à distance du liquide folliculaire ? Très vraisembla-

blement les deux, de manière non exclusive et complé-

mentaire. Nous n’en sommes qu’àl’étape d’élaboration

d’hypothèses, mais leur énoncé propre ouvre de nou-

veaux horizons à la recherche. On peut spéculer que le

niveau de G-CSF folliculaire nous donne une information

essentielle sur l’ovocyte : son habilité au dialogue pré-

coce avec son environnement. Ce dialogue permettra la

préparation d’un utérus réceptif, et cela avant même que

l’embryon soit généré. L’hypothèse est que la qualité

d’un ovocyte semble bien être sa capacité intrinsèque à

préparer l’utérus et à influer sur l’ensemble de son envi-

ronnement vers une voie de tolérance immunitaire.

L’utérus est un lieu de rencontre,

de dialogue et d’achèvement

Dans sa globalité, cet organe est remarquable par son

organisation cyclique et sa plasticité. Des études récentes

ont ainsi étudié la composition du fluide endoluminal au

moment de la ponction en phase périovulatoire, grâce à

des techniques de lavage endoluminal ou flushing utérin

[11]. C’est une procédure indolore qui permet d’étudier le

milieu endoluminal. La cellule épithéliale endométriale

apparaît comme polarisée, avec une sécrétion apicale

en direction de la lumière différente de celle en direction

du stroma et des vaisseaux [12]. Cette polarisation sug-

gère un rôle spécifique des messages envoyés. Dans

cet esprit nous avons en outre mis en évidence que des

sécrétions d’IL-18 et de mannose-binding lectin (MBL, un

régulateur du complément) étaient significativement

augmentées en cas d’infertilités dites inexpliquées dès le

moment de la ponction [13, 14]. Une étude plus récente

utilisant la technique d’immuno-essai sur billes en multi-

plex a permis de mettre en évidence l’expression luminale

chez des patientes enceintes au décours de la FIV de

chémoattractants et certaines cytokines de l’immunité

innée : l’IL-1RA, RANTES, MCP-1, l’IP-10, MIP-Iβet

MIP-α, G-CSF et IL-15. En termes finalistes, la mission uté-

rine à ce stade serait très clairement d’attirer l’embryon et

de préparer sa matrice en conséquence. En utilisant la

même méthode, mais une semaine plus tard en fenêtre

implantatoire, des expressions anormales ont été obser-

vées pour des cytokines clés comme le leukemia inhibi-

tory factor (LIF) en cas d’échecs d’implantation [15].

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010 287

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Enfin, l’endomètre lui-même peut être analysé au cours

de cycle non conceptionnel afin de documenter le futur

environnement embryonnaire auquel sera confronté

l’embryon transféré.

Les cellules uNK sont le pivot du processus implanta-

toire, leur mobilisation théorique a lieu au moment de

la fenêtre implantatoire. Chez les patientes en échec

d’implantation, on peut très facilement faire un comptage

par immunohistochimie de ces cellules CD56+ en fenêtre

implantatoire. Il est fréquent de constater soit un excès,

soit une déplétion dans des contextes pathologiques.

Ainsi, nous retrouvons, comme pour l’embryon, une

notion essentielle de stabilité. Embryon et endomètre

semblent obéir à la « loi du milieu ».

L’environnement cytokinique dans lequel évolueront

ces uNK au contact du trophoblaste est probablement

essentiel. Ainsi, dans ces contextes d’échecs implantatoires

inexpliqués, nous avons étudié le tripode IL-18/IL-12/IL-15

censé représenter l’équilibre cytokinique nécessaire ou

adapté à l’immunotrophisme. L’interleukine-18 est une

cytokine bivalente. Elle sera Th-1 en présence d’excès

d’IL-12 et -15 ou Th-2 si les IL-12 et -15 sont exprimées à

taux moindre, mais nécessaire. L’échec d’implantation

peut aussi bien résulter d’un défaut d’expression et/ou de

sécrétion Th-2 que d’un excès de sécrétion Th-1 [16, 17].

Un excès cytotoxique et une activation des cellules uNK

en véritables cellules cytotoxiques (lymphokine activated

killers [LAK]) peuvent constituer une limite à l’invasion

trophoblastique et être nocifs pour l’embryon. À l’inverse,

l’absence de ces sécrétions au niveau de l’endomètre sug-

gère une absence de réactivité de la muqueuse utérine,

réactivité pourtant nécessaire au phénomène d’apposition

entre les épithéliums embryonnaire et utérin.

L’échographie avec angiographie digitalisée, nouvelle

méthode non invasive, est la méthode la plus adaptée

pour étudier l’angiogenèse endométriale [18]. Une angio-

genèse inadaptée est corrélée très significativement avec

ces anomalies d’expressions cytokiniques. Une telle appro-

che peut ainsi servir de base pour une évaluation molécu-

laire et prévenir l’échec d’implantation et de gestation.

L’expression génique

au cours du cycle menstruel

prépare l’implantation

Parmi les techniques d’investigation nouvelles, la

génomique fonctionnelle a permis ces dernières années

des avancées importantes dans le décryptage des méca-

nismes de préparation à l’implantation au cours du cycle

menstruel, notamment lors de la phase de réceptivité uté-

rine. La technique des puces à ADN (DNA-microarrays)a

été appliquée à des échantillons d’endomètre de différen-

tes phases du cycle utérin. Les résultats ont été analysés

par Giudice en 2006 [19] et interprétés par la technique

d’analyse en composante principale (PCA) et celle du

clustering hiérarchique.

La PCA montre que le profil d’expression génique

d’échantillons de tissus dont la provenance est connue

correspond aux phases du cycle menstruel : proliférative

(P), sécrétoire précoce (SP), moyenne (SM) et tardive (ST)

enfin menstruelle (M). Des échantillons atypiques sont

cependant observés dans chaque phase. Bien que la plu-

part des études soient convergentes, des disparités ont été

observées quant aux gènes régulés en raison de l’échan-

tillonnage des tissus, de variables techniques dans l’hybri-

dation, des critères utilisés pour l’analyse des résultats.

Le clustering hiérarchique met en évidence deux bran-

ches principales, l’une formée par les phases proliférative

précoce et SP, l’autre par les phases SM et ST. La dépen-

dance hormonale a été stigmatisée dans chaque phase

afin d’interpréter les modifications du profil d’expression

des gènes. Les échantillons de la phase P ou les explants

endométriaux traités par l’estradiol (E2) sont caractérisés

par des taux d’E2 élevés. Ils peuvent être comparés à ceux

de la phase M dans laquelle E2 circulant est trop

faible pour mettre en évidence les gènes E2-régulés.

Les molécules dont l’expression génique est stimulée

sont la glycoprotéine-1 de l’oviducte, la connexine-37,

l’olfactomédine-1 (une glycoprotéine sécrétée dont

l’expression est réduite dans une autre étude), SFRP4

(secreted frizzled related protein 4). Les molécules dont

l’expression est réduite sont des métalloprotéinases

MMP-1, 3 et 10, des interleukines IL-1β, IL-8, IL-11, l’inhi-

bine βA et SOX4 (facteur de transcription, Sry-related

HMG-bOX 4).

La phase SM sous la dominance de P4 avec de faibles

taux d’E2 peut être comparée à la phase P ou aux explants

d’endomètre traités par P4 pour détecter les gènes P4-

régulés. Mais c’est surtout lors du passage P à SP que

s’expriment de tels gènes. Ainsi, l’expression de la

MUC1, de Dkk1 (Dickkopf-related protein 1, inhibiteur

de la voie Wnt) ainsi que celle d’IL15 s’accroît. De P à

SP, l’expression de la N-cadhérine est abaissée et celle

de FOXA1 est augmentée. Chez la souris et l’humain, en

comparant oestrus-dioestrus et SP versus P respective-

ment, l’hydroxystéroïde déshydrogénase (HSD) 17β2 est

augmentée via les récepteurs de P4 (PR) dans le stroma

et par voie paracrine dans l’épithélium. Cette transition

annonce la fin de la dominance d’E2 dont les récepteurs

ER seront diminués dans le stroma et disparaîtront de

l’épithélium en phase SM.

Lorsqu’on passe de la phase SP (16 jours du cycle ou

LH + 2) à SM, c’est-à-dire en phase de réceptivité (20 à

24 jours du cycle ou LH + 6 à LH + 10), les gènes cxcl4 ou

pf4, une chémokine, et LIF sont transcrits en abondance.

IL-15 est aussi plus transcrit et pourrait contribuer avec

CXCL4 au recrutement des leucocytes. Des gènes de

protéines sécrétées sont aussi activés : CRISP3 (cystein-

rich secretory protein 3), impliqué dans le remodelage

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010

Mini-revue

288

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

de la matrice extracellulaire (MEC), et SCGB2a2, dont la

protéine, la sécrétoglobine 2A-2, aux fonctions immuni-

taires de chimiotactisme et probablement de transporteur

de stéroïdes, est utilisée dans la détection de certains

cancers du sein. D’autres gènes sont plus transcrits, en

particulier ceux d’antioxydants comme la glutathione pero-

xydase 3 (GPX3) ou la métallothionéine (isoformes 1G, 1H,

1E, 1F, 1L, 1X et 2A) captant aussi des métaux lourds

(cuivre, zinc ou cadmium, mercure, etc.) en protection de

l’endomètre préimplantatoire. Une réduction de la tran-

scription est observée pour la SFRP, l’olfactomédine-1, PR

et PR membranaire, ER-α, MUC1, HSD17β2 et MMP11 qui

signaient l’arrivée en phase sécrétoire.

En phase ST, on assiste à une réduction de P4 entraî-

nant l’expression de gènes impliqués dans la constitution

de la MEC (métalloprotéinases, activateurs du plasmino-

gène, facteur de saignement endométrial), dans l’inflam-

mation (IL-1β, IL-8, CCL2, MCP1), dans la vasoconstriction

et dans la contraction (prostaglandines induites par la

cyclo-oxygénase COX2).

Ces observations concernent l’évolution de l’endomè-

tre en l’absence d’embryon. L’endomètre, jusque-là

réfractaire à toute implantation, est prêt à recevoir

l’embryon. Ce dernier a acquis dès avant la conception

une aptitude à s’implanter qui se consolide au fur et à

mesure de sa progression dans le tractus génital. Il doit

être compétent pour sa fixation dans un utérus réceptif.

Lors de son arrivée dans la lumière utérine au moment

de la phase de réceptivité, il s’instaure un dialogue pro-

pice à sa fixation et à sa nidation par l’intermédiaire du

liquide intra-utérin ou par contact cellulaire et grâce à la

décidualisation du stroma endométrial. Pour des raisons

éthiques, ces dernières étapes ne peuvent être explorées

que dans des modèles animaux ou dans des modèles

humains in vitro.

Qu’apportent les modèles in vitro

au décryptage de l’implantation ?

Blastocystes animaux et endomètre humain

Les étapes de l’implantation dans les modèles ani-

maux ont été analysées récemment [20]. Pour les modèles

in vitro, peu de laboratoires disposent aujourd’hui de

blastocystes humains affectés à la recherche, alors que les

curetages permettent de préparer des tissus endométriaux

susceptibles de décidualiser en culture. Des modèles in

vitro ont donc été développés qui utilisent principalement

des cellules de lignées néoplasiques d’endomètre et de

trophoblaste. Ces modèles devraient permettre de définir

les conditions optimales de fixation des blastocystes

àl’endomètre.

Le choix des cellules endométriales est guidé par leur

capacité à mimer les cellules in vivo. Les cellules

Ishikawa (ISH) dérivent d’adénocarcinomes. Elles sont

adhérentes, à phénotype mixte, épithélial et glandulaire,

et modérément polarisées [21]. Elles expriment des

molécules de surface et d’adhérence telles que MUC1,

l’ostéopontine, CD44, des récepteurs ER, PR, AR et à la

lutéotropine, des cytokines telles que LIF, IL1β, 6 et 11,

LIFR, IL1Rα, des chémokines comme IL8, des hormones

morphogènes comme l’activine et son récepteur. Le point

fort de ces cellules réside dans leur phénotype mixte, leur

polarisation modérée, leur sensibilité aux stéroïdes et leur

fonction sécrétoire, comparé à celui d’autres lignées

comme HES sans récepteurs à P4, peu adhérentes et à

phénotype uniquement épithélial. Autant de caractéris-

tiques qui ont justifié leur utilisation comme modèle

d’endomètre in vitro.

Des blastocystes de souris prélevés par lavage après

quatre jours de gestation adhèrent au plastique des boîtes

de culture et aux cellules ISH cultivées sur plastique, mais

non sur verre [22]. Le pourcentage d’attachement I, après

48 heures d’incubation, est compris entre 90 et 100 %.

À la suite d’une fixation légère au paraformaldéhyde, un

attachement II irréversible est mis en évidence dans envi-

ron 40 % des cas. Le retrait de la zone pellucide par

courte immersion dans du liquide tyrode acide augmente

la proportion d’attachement II de 33 à 53 % et l’emploi

d’anticorps anti-MUC1 n’a pas d’effet sur ces résultats.

Le traitement par P4 réduit bien le taux des récepteurs

ERα. Lors de la préincubation des cellules ISH avec E2,

puis par E2 plus la médroxyprogestérone (MPA), l’attache-

ment II atteint 70 % et augmente l’immunoréactivité de

MUC1, du kératane sulfate et des glycanes reconnues par

la lectine-DBA. Ce traitement affecterait les cellules ISH et

le blastocyste. La disparition de MUC1 au niveau du site de

fixation du blastocyste alors qu’autour MUC1 persiste en

mosaïque sur l’épithélium, est observée dans 70 % des

cas ; elle a été estimée par immunofluorescence à 17 %.

En revanche, on n’observe pas de modifications de la loca-

lisation apicale de la sialomucine CD164 (ou endolyne)

dans les cellules épithéliales au niveau des sites de fixation.

Ces résultats montrent que la fixation du blastocyste

dépend du mode d’ancrage de l’épithélium sur la MEC

en relation avec sa dépolarisation plus une redistribution

des molécules d’adhérence et/ou l’ouverture de l’espace

intercellulaire pour l’infiltration du blastocyste. Le départ

de la zone pellucide favorise modérément le taux d’atta-

chements, confirmant l’utilité de l’éclosion artificielle en

procréation médicalement assistée, même si cette opéra-

tion ne modifie pas significativement la disparition de

MUC1. Une imprégnation des ISH par E2, puis par E2

plus un dérivé de P4, favorise l’adhérence. Cela confirme

des résultats antérieurs observés chez la souris selon les-

quels elle serait responsable de l’entrée en phase de

réceptivité de l’endomètre qui permettrait au blastocyste

d’acquérir sa compétence à l’attachement, lui-même agis-

sant ensuite sur la durée de la fenêtre de réceptivité, la

décidualisation et la poursuite de l’implantation [20].

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010 289

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%