convention de cooperation decentralisee des villes et ports de l

OBSERVATOIRE REGIONAL DES VILLES ET PORTS

DE L’OCEAN INDIEN

CONVENTION DE COOPERATION

DECENTRALISEE DES VILLES ET PORTS

DE L’OCEAN INDIEN

(CHARTE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN ESPACE CULTUREL

ECONOMIQUE ET SOCIAL

DANS LA ZONE OCEAN INDIEN - ZONE DE PAIX)

2006 – 2015

AIVP (Association Internationale Villes et Ports) – LE PORT – E THEKWINI (DURBAN) –TOAMASINA – PORT-LOUIS

PREAMBULE

1. PRISE DE CONSCIENCE ET PREMIERE CONFRONTATION DES IDEES

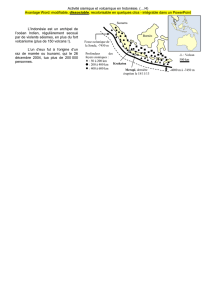

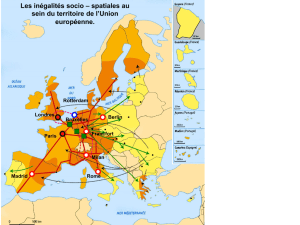

Sans doute plus que tout autre bassin océanique, l’Océan Indien se caractérise par une très

grande variabilité dans les niveaux de développement économique des multiples pays qui le

bordent.

Celle-ci s’accompagne d’une extraordinaire diversité humaine et culturelle. Cette absence

d’homogénéité culturelle et économique, régissant ailleurs dans les bassins atlantique ou

pacifique de grandes régions continentales, a rendu plus difficile l’émergence d’une identité

régionale, base structurante d’un développement économique intra-océanique

Le développement accéléré de la mondialisation de l’économie pourrait à terme faire de ce

handicap apparent un atout dans l’élaboration des nouveaux circuits d’échanges matériels et

immatériels. L’exceptionnelle diversité des rivages de l’Océan Indien pourrait devenir le

ferment d’un dynamisme économique régional compétitif, participant pleinement aux

échanges mondiaux. Les 18

e

et 19

e

siècles ont été ceux de l’Océan Atlantique, le 20

e

celui du

Pacifique, le 21

e

pourra consacrer le rôle de l’Océan Indien dans la réorganisation des flux

mondiaux qui se mettent en place aujourd’hui.

Postes avancés de la mondialisation, les villes portuaires sont des acteurs essentiels de ces

mutations économiques et culturelles planétaires. Les échanges maritimes initiés entre les

places ou régions portuaires pourraient favoriser l’émergence de nouveaux réseaux permettant

le développement d’activités économiques nouvelles et complémentaires. L’Océan Indien

peut ainsi devenir un espace pour la circulation des biens et services, connecté au reste du

monde par des interfaces privilégiées, villes ou territoires maritimes et portuaires, bénéficiant

de la qualité d’appartenance à la fois au système « Océan Indien » et à d’autres systèmes

politiques et/ou économiques mondiaux.

L’importance de ces points nodaux dans la structuration des échanges régissant des espaces

océaniques, et au-delà dans la mise en place d’une économie globalisée n’est plus à

démontrer. Par contre, il conviendra d’identifier les axes de coopération possible des villes

portuaires de cet espace océanique privilégié et d’en évaluer les forces et les faiblesses. Ces

débats s’inscriront dans la recherche d’un développement durable à mettre en place au regard

de l’évolution de l’économie mondiale et des attentes essentielles en matière de

développement local.

C’est sur cette introduction de l’Association Internationale Villes et Ports que se sont ouvertes

les rencontres de l’AIVP des 19, 20 et 21 novembre 2003 au Port – Ile de la Réunion, dont le

thème était l’Océan Indien, ses villes et ses ports à l’heure de la globalisation, regroupant plus

de 25 pays dont 5 de la zone Océan Indien et 20 de l’hémisphère Sud.

2. LA VILLE PORTUAIRE CATALYSEUR DES EQUILIBRES REGIONAUX

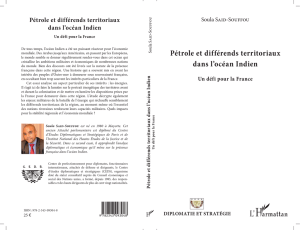

A l’issue de cette rencontre et à la lumière des interventions des orateurs, il est apparu que

« malgré une résolution de l’ONU de 1971 faisant de l’Océan Indien « une zone de paix » le

chemin était encore long pour faire de l’espace indo océanique cet espace de paix, structuré et

identitaire pour un développement économique, social et culturel, régional et planétaire.

La variété des cultures et des économies des pays de la zone renferme en elle-même un

énorme potentiel de croissance malgré les conditions historiques qui en font aujourd’hui une

des zones du monde les plus pauvres et les moins développées sur le plan économique.

Pour faire face à cette problématique, depuis une trentaine d’années les structures de

coopération se développent tant à l’échelle des Etats qu’à celles des villes. Cependant, les

villes portuaires et les ports, postes avancés du commerce international, doivent faire l’objet

d’une réflexion privilégiée permettant de dégager des potentialités non seulement sur leur

territoire, mais également dans une logique de développement de l’ensemble du bassin

océanique.

Les villes portuaires tout comme les ports et leurs partenaires institutionnels et économiques,

peuvent être les éléments moteurs d’un co-développement à l’échelle locale et dans le cadre

de la coopération à l’échelle internationale, parce qu’elles sont depuis leur origine ouvertes

sur le monde qu’elles ont été des portes d’entrée des idées, des échanges et de la mixité

sociale et culturelle ainsi que du commerce. La ville portuaire est une ville interface entre le

local et le global.

En effet, « l’environnement portuaire est en perpétuelle mutation, les ports doivent désormais

se développer dans un contexte de réseaux et de décisions prises par une multitude de

partenaires. Les ports doivent apprendre à travailler avec une multitude d’acteurs ».

Ce qui est vrai à l’échelle portuaire l’est également au niveau du territoire des villes pour

lesquelles une approche particulière de l’aménagement, en lien avec les autorités portuaires,

doit permettre de s’adapter aux mutations des activités. S’organise alors la rupture

morphologique issue de l’histoire de la « Ville Outil » pour passer d’une logique de transit à

une logique de porosité dans de nouvelles démarches culturelles et identitaires en lien à

l’interdépendance de la ville et de son port, tout particulièrement pour les ports anciens.

Les villes portuaires sont des territoires de médiation où l’urbain doit s’adapter aux mutations

économiques et sociales, où les ports doivent négocier avec l’urbain.

Faire de l’espace indianocéanique en pleine mutation, qui se structure à travers de nouveaux

marchés entre les pays de la zone mais aussi avec d’autres régions du monde, une zone

identitaire attractive qui préserve la diversité des réalités culturelles qui la composent dans

une cohérence globale et un co-développement durable, est le défi que les villes portuaires se

doivent de relever.

La réflexion et la mise en œuvre concrète qui en découlera devront, sans alternative possible,

prendre en compte le développement durable, c’est-à-dire l’équilibre entre les dynamiques

sociales, le développement économique et les aspects environnementaux pour une prise en

charge optimale de la redynamisation du territoire par l’ensemble des échelles de

gouvernance.

3. PROPOSITIONS

Un observatoire régional : Ces enjeux largement partagés par les participants des rencontres

de l’AIVP ont mis en évidence la nécessité de créer une structure permanente qui permette

d’organiser les moyens d’une politique de coopération entre les villes et ports de l’Océan

Indien. Pour que l’hémisphère Sud et notamment le grand Océan Indien puissent développer

toutes les stratégies permettant aux peuples de la zone d’accéder dans tous les domaines à un

meilleur niveau de vie, il est proposé de créer un observatoire régional associant les villes

portuaires et les ports de la zone Océan Indien pouvant être la première pierre de l’édifice

stratégique à construire ensemble.

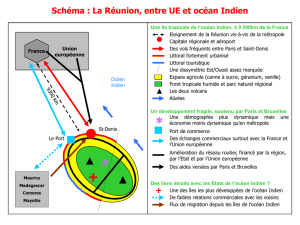

Une charte fondatrice : A l’initiative des maires du Port - Ile de La Réunion (France), de

Durban (République d’Afrique du Sud), de Tamatave (République de Madagascar), de Port-

Louis (République de Maurice) et sous l’égide de l’AIVP, il est proposé aux villes portuaires

indianocéaniques d’adhérer à la Charte fondatrice pour un Observatoire régional des villes et

ports de l'Océan Indien.

CHARTE FONDATRICE POUR UN OBSERVATOIRE

REGIONAL DES VILLES ET PORTS

DE L'OCEAN INDIEN

CONTEXTE

1. La globalisation de l’économie génère une augmentation considérable du volume des

échanges entre les continents et pour ce qui concerne, l'espace maritime de l'Océan

Indien, entre les pays, les régions et les villes.

2. Le transport maritime contribue dans une très large mesure à la mise en oeuvre de ces

échanges.

3. Les villes portuaires sont fortement sollicitées pour répondre avec un maximum

d’efficacité aux besoins croissants de sécurité, de fluidité et de fiabilité nécessaires à

ces échanges internationaux. Elles bénéficient des dynamiques générées par ces

échanges mais elles doivent aussi en assumer les coûts économique, social et

environnemental.

4. L'Association Internationale Villes et Ports (AIVP), dans le cadre de sa mission de

développement des échanges et des contacts entre les villes portuaires, sollicite les

acteurs des villes et ports de l'Océan Indien pour rejoindre son réseau international et

participer à ses travaux et échanges.

OBJET

5. Les villes portuaires des pays riverains de l'Océan Indien travaillent à la recherche

d’un meilleur équilibre tant à l’échelle de l’aménagement de leur territoire, en

respectant les dynamiques de croissance, qu’à celle d’un co-développement

économique et social. L’objectif est de participer ainsi du développement durable des

différents pays de la zone, seuls capables d’assurer sur le long terme le respect des

équilibres fondamentaux nécessaires au développement.

6. Les villes portuaires des pays riverains de l'Océan Indien s’engagent à rechercher

toutes formes de collaboration et de coopération leur permettant d’atteindre de tels

objectifs en favorisant les échanges entre les villes, les ports et leurs partenaires

institutionnels et économiques et en promouvant le développement des cités portuaires

et des ports (cf. annexe I).

7. A cet effet, les villes portuaires des pays riverains de l'Océan Indien fondent un

Observatoire des villes et ports de l’Océan Indien selon les principes et les

orientations scientifiques définis en annexe II.

6

6

7

7

1

/

7

100%