Les récepteurs des hormones thyroïdiennes : implications

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002

L

a découverte des récepteurs des hormones

thyroïdiennes (TR) sous la forme de sites

de liaison spécifiques des hormones thyroï-

diennes (HT) dans le foie et le rein date de

1972 (1). Leurs gènes ont été identifiés en

1986 (2, 3). Depuis, les TR ont été impliqués

comme des acteurs essentiels de la voie

d’action des HT, médiateurs obligatoires du

contrôle qu’elles exercent sur la transcrip-

tion de leurs gènes cibles. En 1989, la carac-

térisation d’anomalies dans la séquence de

l’un des gènes codant les TR dans le syndrome

de résistance aux HT (4) a encore renforcé

l’intérêt que l’on pouvait leur porter. Les

avancées techniques permises par la mise au

point de modèles murins d’inactivation

(knock-out) ou de surexpression génique

(transgenèse) ont rendu ensuite possible

l’identification des spécificités fonctionnelles

des différentes isoformes de TR (5). Les

études actuelles affinent l’ensemble de ces

données et explorent un nouveau champ

d’application des TR en pathologie : la car-

cinogenèse humaine. Le but de cette revue

est d’exposer les notions actualisées sur le

rôle des TR en physiologie et pathologie thy-

roïdiennes.

Les récepteurs des hormones

thyroïdiennes : des facteurs

transcriptionnels inductibles

par la triiodothyronine (T3)

Les gènes des récepteurs

des hormones thyroïdiennes

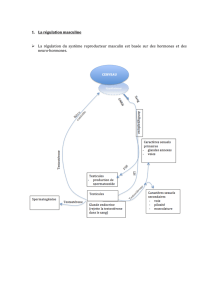

Il existe deux types de récepteurs des hor-

mones thyroïdiennes codés par des gènes

distincts mais de grande homologie : les

gènes TR

α

(ou c-erbA

α

) et TR

β

(c-erbA

β

).

Localisés respectivement sur les chromo-

somes 17 et 3, ils produisent plusieurs

variants par épissage alternatif et/ou utilisa-

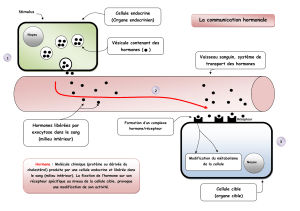

tion alternative de promoteurs (figure 1).

Au moins trois d’entre eux, TR

α

1,TR

β

1et

TR

β

2, sont des récepteurs fonctionnels de la

T3. Différent du TR

α

1par son extrémité C-

terminale (impliquée dans la liaison de la

T3), TR

α

2est incapable de fixer l’hormone

(6), mais conserve la capacité d’occuper les

101

Dossier : réceptologie

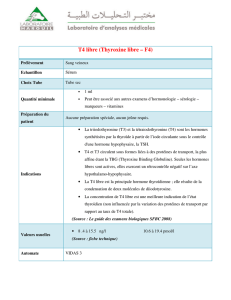

✎L’action des hormones thyroïdiennes est véhi-

culée par des récepteurs nucléaires spécifiques,

les récepteurs thyroïdiens (TR). Deux gènes

codent plusieurs isoformes de TR, dont certaines

ne sont pas des récepteurs fonctionnels et sont

considérées comme des agents modulateurs de

l’action des véritables TR.

✎Les TR se comportent comme des facteurs

transcriptionnels inductibles par le ligand : ils

contrôlent, positivement ou négativement, l’ex-

pression de leurs gènes cibles en présence ou

en l’absence de la triiodothyronine (T3). Pour

exercer cette activité transcriptionnelle, comme

les autres récepteurs nucléaires, les TR inter-

agissent avec de multiples cofacteurs nucléaires :

les corépresseurs, qui inhibent leur action en

l’absence de T3, et les coactivateurs, qui la

stimulent en sa présence.

✎Les hormones thyroïdiennes exercent des

actions en dehors du noyau. La T3 influence la

biologie mitochondriale en partie par l’inter-

médiaire d’un récepteur spécifique, la protéine

p43, présente dans la matrice mitochondriale

et correspondant à une forme tronquée codée

par le gène TRα. La protéine p43 se comporte

comme un facteur transcriptionnel inductible

par la T3 et contrôle ainsi l’expression de gènes

du génome mitochondrial. La T4 influence cer-

taines voies de transduction intracellulaire des

signaux en favorisant la phosphorylation

d’une kinase. Cette action serait relayée spéci-

fiquement par un récepteur membranaire qui

pourrait appartenir à la famille des récepteurs

couplés aux protéines G.

✎Les modèles murins d’inactivation génique

suggèrent que le rétrocontrôle exercé par les

hormones thyroïdiennes sur le complexe hypo-

thalamo-hypophysaire et leur action positive sur la

maturation auditive et rétinienne sont principa-

lement véhiculés par les produits du gène TRβ.

Les isoformes TRαsont plutôt impliquées dans le

maintien de la température corporelle, la matu-

ration intestinale, la maturation osseuse et le fonc-

tionnement musculaire (muscle strié et myocarde).

✎La résistance aux hormones thyroïdiennes

(RHT) est une affection héréditaire autosomique

dominante, spécifiquement liée à une anomalie

du gène TRβ. Elle est caractérisée par la présence

d’un goitre, de stigmates plus ou moins intenses

d’hypo- et d’hyperthyroïdie et par l’association

d’une hyperhormonémie thyroïdienne et de

taux normaux ou élevés de TSH.

✎Le métabolite actif de l’amiodarone, la

deséthylamiodarone, lie les TR et antagonise

l’action nucléaire de la T3 en inhibant la forma-

tion du complexe T3/TR ainsi que l’interaction

entre les TR et certains coactivateurs.

✎Plusieurs études ont impliqué des anomalies

d’expression ou de séquence des TR dans certains

cancers (sein, estomac, foie, thyroïde). On ne sait

pas, pour l’instant, si ces anomalies en constituent

une cause ou une conséquence et si elles s’ac-

compagnent d’une signification pronostique.

Plus déterminante semble la description de muta-

tions des récepteurs thyroïdiens, en particulier

de l’isoforme TRβ2, dans les adénomes hypo-

physaires thyréotropes, rendus de ce fait

insensibles à l’hyperhormonémie thyroïdienne.

* Clinique Marc-Linquette, service de médecine

interne et d’endocrinologie, CHRU de Lille.

Les récepteurs des hormones

thyroïdiennes : implications

en physiologie et pathologie

V. Vlaeminck-Guillem*, J.L. Wémeau*

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002

sites nucléotidiques en amont des gènes

cibles. Il se comporte ainsi comme un inhi-

biteur compétitif de l’activité transcription-

nelle de la T3. D’autres variants issus du

gène TR

α

ont été identifiés chez la souris :

TR

∆α

1et TR

∆α

2. Ils sont issus de l’utilisa-

tion d’un promoteur accessoire situé dans

l’intron 7 du gène. Ils correspondent respec-

tivement à des formes tronquées et non

fonctionnelles des isoformes TR

α

1et TR

α

2

(7). Les récepteurs TR

β

1, TR

β

2et TR

β

3

– cette dernière isoforme récemment identifiée

chez le rat (8) – diffèrent par leur extrémité

N-terminale. Le gène TR

β

code aussi une

isoforme tronquée de TR

β

3, TR

∆β

3,qui

n’est pas fonctionnelle et se comporterait

comme un antagoniste des véritables récep-

teurs des hormones thyroïdiennes (8).

Mode d’action des récepteurs

des hormones thyroïdiennes

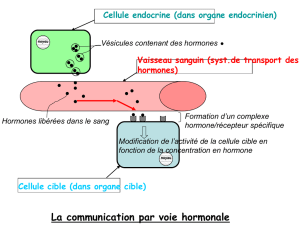

Les récepteurs des hormones thyroïdiennes

appartiennent à la superfamille des récep-

teurs nucléaires, qui comprend également

les récepteurs des stéroïdes, de la vitamine

D ou encore de l’acide rétinoïque. Ces

récepteurs sont fonctionnels dans le noyau,

où ils lient leur ligand spécifique et contrô-

lent, ainsi liés, l’expression de gènes cibles.

Les récepteurs nucléaires ont en commun

une organisation en plusieurs domaines plus

ou moins conservés, notés, de l’extrémité

N-terminale vers l’extrémité C-terminale,

de A à F (figure 1). Ces domaines corres-

pondent à des propriétés fonctionnelles spé-

cifiques, comme la reconnaissance du

ligand portée par le domaine E/F C-terminal.

Ce domaine permet également aux récep-

teurs nucléaires de constituer des dimères,

forme habituelle de liaison à l’ADN. La

liaison à l’ADN est assurée par le domaine

C central, que les isoformes tronquées non

fonctionnelles, TR

∆α

1,TR

∆α

2et TR

∆β

3,

ne possèdent pas. Par le domaine de liaison

à l’ADN, les récepteurs nucléaires recon-

naissent des séquences nucléotidiques

spécifiques situées en amont des gènes : les

éléments de réponse à l’hormone. Le

domaine D constitue une charnière entre les

domaines C et E/F ; il participe à la fois à la

liaison du ligand et de l’ADN. Le domaine

A/B, quant à lui, module l’activité transcrip-

tionnelle du récepteur.

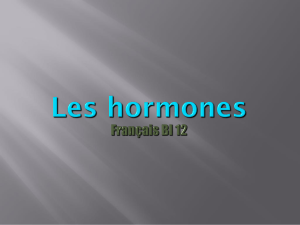

Les TR agissent habituellement sous la

forme de dimères TR/RXR, où les RXR

sont les récepteurs de l’acide rétinoïque

(figure 2). En l’absence de ligand, l’activité

transcriptionnelle intrinsèque des hétéro-

dimères TR/RXR est réprimée par le recru-

tement de cofacteurs nucléaires inhibiteurs :

les corépresseurs. La fixation des coré-

presseurs inhibe la transcription par l’asso-

ciation à un complexe enzymatique multi-

protéique dont le rôle principal est de

maintenir la chromatine de l’ADN dans une

conformation fermée et inadaptée à la fixa-

tion des composants de la machinerie trans-

criptionnelle de base (figure 2). La liaison

du ligand se fait dans une poche ménagée

à l’intérieur du domaine de liaison de

l’hormone. Elle induit un changement

conformationnel dans ce domaine, libérant

le corépresseur et permettant la fixation de

cofacteurs nucléaires activateurs : les

coactivateurs. Un nouveau complexe multi-

protéique fait alors le pont, par l’intermé-

diaire des coactivateurs, entre le dimère de

récepteurs et la machinerie transcriptionnelle

de base.

Les récepteurs thyroïdiens

extranucléaires

Quelques travaux ont montré que les hor-

mones thyroïdiennes pouvaient exercer de

nombreuses activités en dehors du noyau

(9). Il faut insister, par opposition aux effets

nucléaires, sur le fait que la T3 ne constitue

pas la seule hormone thyroïdienne active :

la T4 et même les autres métabolites iodés

produits par la glande thyroïde, comme les

formes reverses (rT3, rT4) ou acétiques

(acides triiodo- ou tetraiodo-acétiques :

Triac et Tetrac), sont actifs. La plupart de ces

activités résultent d’une action directe des

hormones thyroïdiennes sur des cibles pro-

téiques situées sur la membrane cellulaire

ou sur l’une des organelles intracellulaires

102

Dossier : réceptologie

Figure 1. Structure des isoformes protéiques issues des gènes TRααet TRββ.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002

(protéines du cytosquelette, canaux ioniques,

enzymes de la membrane cellulaire ou de la

membrane du réticulum endoplasmique,

etc.). Certaines de ces activités semblent

toutefois véhiculées par des récepteurs thyroï-

diens spécifiques. C’est le cas de certaines

actions des hormones thyroïdiennes sur la

mitochondrie ou sur les voies intracellu-

laires de transduction des signaux.

La transduction intracellulaire des signaux

véhiculés par les récepteurs membranaires

utilise des voies multiples caractérisées par

une cascade de phosphorylation : lorsqu’un

signal est intercepté par un récepteur mem-

branaire, des kinases sont activées et acti-

vent, successivement, par phosphorylation,

d’autres enzymes, qui à leur tour se com-

portent comme des kinases activatrices. À la

fin de la chaîne, un facteur transcriptionnel

nucléaire est activé et contrôle l’expression

de gènes cibles. Les hormones thyroïdiennes

influencent des voies de transduction intra-

cellulaire des signaux reçus par certains

récepteurs membranaires. Dans des cellules

en culture, la T4 mais aussi la rT3 potentia-

lisent ainsi la cascade de phosphorylation

qui accompagne la fixation de l’interféron γ

(IFNγ) sur son récepteur membranaire (10).

Cette action passe par l’activation, par phos-

phorylation, d’une kinase impliquée dans la

voie de transduction du signal IFNγ:la

MAPK (mitogen-activated protein kinase)

(11). L’action de la T4 est inhibée par le

traitement conjoint des cellules par la toxine

cholérique, qui interfère avec le fonctionne-

ment des récepteurs membranaires couplés

aux protéines G. Dans le modèle proposé, la

T4 reconnaîtrait un récepteur thyroïdien

membranaire spécifique, couplé à une pro-

téine G, et dont l’activation aboutirait à la

phosphorylation activatrice de la MAPK

(11). La voie IFNγn’est pas la seule

influencée par les hormones thyroïdiennes :

selon le même mécanisme, la T4 modulerait

d’autres voies de signalisation comme celles

qui aboutissent à la phosphorylation de la

protéine p53 (12) ou du récepteur TR

β

1(13).

La phosphorylation des récepteurs thyroï-

diens, en complément de la fixation de la T3,

est en effet nécessaire à leur pleine activité

transcriptionnelle et participerait au change-

ment conformationnel qui permet aux TR

de libérer le corépresseur et de lier le coacti-

vateur (14). La T4, en activant la MAPK,

favorise la phosphorylation de l’isoforme

TR

β

1et sa dissociation d’un corépresseur,

la protéine SMRT (13).

L’intervention des hormones thyroïdiennes

dans la biologie de la mitochondrie est bien

connue (15). Certaines actions sont extrê-

mement rapides et sous-entendent une

action directe des hormones thyroïdiennes

sur des cibles protéiques enzymatiques de la

membrane et de la matrice mitochondriales.

D’autres sont très lentes et impliquent la sti-

mulation, dans le noyau, de l’expression de

gènes codant des protéines qui seront finale-

ment et lentement acheminées vers la mito-

chondrie. Il existe aussi des actions intermé-

diaires qui consistent en la stimulation, par

les hormones thyroïdiennes, de l’expression

du génome mitochondrial. Ce type d’action

est véhiculé par au moins un récepteur thy-

roïdien spécifique de la mitochondrie, une

protéine de 43 kDa appelée la p43 (16). Cette

protéine est issue du gène TR

α

et correspond

à une forme tronquée de l’isoforme TR

α

1,

dépourvue du domaine A/B N-terminal. Sa

séquence exacte n’est pas connue. De même,

on ignore quels sont les mécanismes qui

permettent son expression à partir du gène

TR

α

(promoteur spécifique ?) et quelles

sont ses relations éventuelles avec les autres

isoformes, fonctionnelles ou non, produites

par ce gène. On sait toutefois qu’elle est

exprimée dans la matrice mitochondriale (et

103

Dossier : réceptologie

Figure 2. Mode d’action des récepteurs thyroïdiens. Les récepteurs thyroïdiens se lient sur l’ADN sous la forme

de dimères, leur partenaire de dimérisation habituel étant le récepteur RXR de l’acide rétinoïque. En l’absence

de ligand (A),le récepteur nucléaire recrute des corépresseurs (exemple : NcoR) et un complexe de protéines à

activité histone désacétylase (exemples : Sin3, HDAC) qui maintiennent la chromatine de l’ADN en conformation

fermée et inhibent la transcription des gènes cibles. En présence du ligand (B),le récepteur nucléaire recrute des

coactivateurs (exemples : SRC-1, CBP/p300, pCAF), dont certains possèdent une activité histone acétylase.

L’acétylation des histones (Ac) ouvre la chromatine et favorise la liaison des multiples facteurs de la machinerie

transcriptionnelle de base (exemples : TBP ou TATA binding protein,TAF ou TBP associated factors, RNA

polymérase II).

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002

accessoirement dans la membrane interne

de la mitochondrie) et que les isoformes

fonctionnelles des TR

α

et

β

n’y sont pas

présentes (17). Dans la matrice mitochon-

driale, la p43, capable de lier la T3, contrôle

spécifiquement l’expression de gènes mito-

chondriaux en liant, dans leurs séquences

régulatrices, des séquences d’ADN simi-

laires aux éléments de réponse à la T3 des

gènes du génome nucléaire (16, 17). Le rôle

propre de la p43 in vivo n’a pas été abordé

dans les différents modèles murins qui ont

étudié les spécificités fonctionnelles des iso-

formes de TR nucléaires.

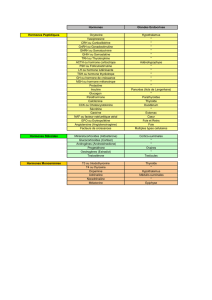

Spécificités fonctionnelles

des isoformes de TR : l’apport

des modèles murins

Expression des isoformes de TR

Les trois isoformes fonctionnelles des TR,

TR

α

1, TR

β

1et TR

β

2, présentent de nom-

breuses homologies structurales, et les études

réalisées in vitro n’ont pas montré de diffé-

rences marquantes entre elles. Leur conser-

vation phylogénétique suggère cependant

que chacune exerce un rôle qui ne peut être

tenu avec la même efficacité ou spécificité

par les autres. Le premier élément de dis-

tinction (tableau I) concerne les spécificités

d’expression tissulaire (18, 19). L’isoforme

TR

α

1est exprimée de façon ubiquitaire,

comme l’isoforme non fonctionnelle TR

α

2,

et paraît prédominante dans le cerveau fœtal

et adulte, le foie fœtal, le muscle strié, le

myocarde et l’intestin. Les isoformes tron-

quées TR

∆α

1et TR

∆α

2ont une expression

restreinte au cerveau, aux poumons et à l’in-

testin (7). L’isoforme TR

β

1est ubiquitaire,

d’expression plus modérée dans le cerveau

fœtal et adulte, le muscle strié, le myocarde

et l’intestin, et prédominante dans le foie

adulte et l’os. Chez le rat, l’expression de

TR

β

2est restreinte au cerveau : hypophyse,

neurorétine et noyaux de substance grise

impliqués dans l’audition. De même, le

récepteur TR

β

3de rat est exprimé majoritai-

rement dans le rein, le foie et le poumon (8).

Son isoforme tronquée, TR

∆β

3,a été clonée

dans le poumon et la rate (8).

Les modèles murins

d’inactivation des TR

En fait, ce sont surtout les modèles murins

d’inactivation génique qui ont apporté des

renseignements précieux sur la spécificité

fonctionnelle des isoformes de TR (5). Plu-

sieurs équipes ont en effet réalisé chez la

souris l’inactivation par recombinaison

homologue d’un ou de plusieurs des gènes

codant les récepteurs thyroïdiens. Chacune

des actions des hormones thyroïdiennes a

ainsi fait l’objet d’études spécifiques

(tableau II). Par exemple, le rétrocontrôle

qu’elles exercent sur le complexe hypotha-

lamo-hypophysaire est maintenant bien

expliqué. Les souris dépourvues de récep-

teurs TR

β

présentent des taux élevés de

TSH (20). Cette anomalie persiste lorsque

le seul récepteur TR

β

2a été inactivé (21),

suggérant que l’inhibition de la TSH par

les hormones thyroïdiennes utilise essen-

tiellement les produits du gène TR

ββ

,et en

particulier l’isoforme TR

ββ

2.Les produits

du gène TR

α

,surtout l’isoforme TR

α

2, pour-

raient également intervenir, en contrecarrant

l’action répressive véhiculée par le couple

T3/TR

β

2. La sécrétion accrue de TRH chez

les souris dépourvues du récepteur TR

β

2

suggère que le rétrocontrôle exercé par

les hormones thyroïdiennes sur l’hypo-

thalamus utilise également cette isoforme

(22).

Les autres actions des hormones thyroï-

diennes sur le cerveau sont moins claire-

ment définies, puisque les souris dépourvues

des récepteurs TR

α

et/ou TR

β

n’ont pas de

malformation évidente du système nerveux

central ni même d’anomalie du comporte-

ment. Elles présentent, par contre, des déficits

sensoriels. Si les souris dépourvues de

104

Dossier : réceptologie

Isoformes Expression tissulaire

TRαα1Expression ubiquitaire et similaire des deux isoformes. En particulier :

et – expression diffuse et intense dans le cerveau fœtal et adulte

TRαα2– expression cochléaire et vestibulaire dans l’oreille interne

– prédominance dans le foie fœtal

– prédominance dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin

– expression moindre dans le tissu osseux

TR∆∆αα1Expression restreinte :

et – poumon

TR∆∆αα2– intestin

– cerveau

TRββ1Expression ubiquitaire. En particulier :

– expression diffuse et modérée dans le cerveau fœtal et adulte

– expression restreinte à la cochlée dans l’oreille interne

– prédominance dans le foie adulte et l’os

– expression moindre dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin

TRββ2Expression restreinte :

– expression dans le cerveau adulte restreinte à l’hypophyse

et aux noyaux impliqués dans l’audition

– prédominance dans la neurorétine

– expression moindre dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin

TRββ3Expression majoritaire dans :

– le rein

– le foie

– les poumons

TR∆∆ββ3Identification dans :

– la rate

– les poumons

Tableau I. Expression tissulaire des isoformes des récepteurs thyroïdiens chez les rongeurs.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002

récepteurs TR

α

n’ont pas d’anomalie auditive,

les souris sans récepteurs TR

β

présentent

une surdité (23). Les souris dépourvues du

seul récepteur TR

β

2n’ont pas cette anomalie

(21),suggérant que l’isoforme TR

ββ

1 joue

un rôle primordial dans la maturation

auditive. Les souris sans récepteur TR

β

2 pré-

sentent des dysfonctionnements de la vision

des couleurs, en rapport avec une anomalie

de différenciation de certains cônes réti-

niens (24).L’isoforme TR

ββ

2intervient

plutôt dans la maturation rétinienne.

Les produits du gène TR

α

,quant à eux,

semblent plutôt impliqués dans le main-

tien de la température corporelle, la

maturation intestinale, la maturation

osseuse et le fonctionnement musculaire

(muscle strié et myocarde) (tableau II).

Dans tous ces processus, le récepteur TR

α

1

joue un rôle primordial, mais les isoformes

non fonctionnelles TR

α

2, TR

∆α

1et TR

∆α

2

semblent également intervenir en modulant

l’action de TR

α

1dans un sens positif ou, le

plus souvent, négatif (25). Le modèle de la

maturation intestinale paraît le plus perti-

nent pour montrer ces interactions (25, 26).

Les souris sans récepteur TR

β

2ne présen-

tent pas d’anomalie digestive (20),alors que

les souris qui n’expriment pas les isoformes

TR

α

1et TR

α

2, mais qui expriment encore

leurs isoformes tronquées (TR

∆α

1et TR

∆α

2),

ont un retard de maturation intestinale (27).

Cette anomalie disparaît si l’on supprime

l’expression des isoformes tronquées TR

∆α

1

et TR

∆α

2(26). Ces isoformes antagonisent

donc l’effet positif de TR

α

1sur la matura-

tion intestinale. Cet effet antagoniste est

confirmé in vitro (28) et s’étend à d’autres

facteurs transcriptionnels que le TR

α

1:

TR

∆α

1 et TR

∆α

2inhibent aussi des voies

de différenciation intestinale indépendantes

des hormones thyroïdiennes (26). Si elle

n’est pas prouvée à l’heure actuelle, l’inter-

vention des isoformes non fonctionnelles

produites par le gène TR

α

dans d’autres

voies d’action des hormones thyroïdiennes

est fortement suspectée (29),par exemple

dans la maturation osseuse (25).

Les anomalies innées des récep-

teurs thyroïdiens : la résistance

aux hormones thyroïdiennes

Définition et classification

des états de résistance

aux hormones thyroïdiennes

De telles approches expérimentales sont

bien sûr impossibles chez l’homme.

L’importance des récepteurs thyroïdiens en

physiologie humaine est cependant souli-

gnée par un modèle pathologique particuliè-

rement pertinent : la résistance aux hor-

mones thyroïdiennes (RHT). Familiale, de

transmission habituellement autosomique

dominante, la RHT est en effet liée à une

anomalie du gène TR

β

. Elle est relativement

rare, avec environ 700 cas décrits dans la

littérature internationale. Sa fréquence est

cependant probablement sous-estimée,

puisque la RHT peut être pauci- ou asymp-

tomatique et découverte de façon fortuite

sur un bilan biologique. Sa prévalence réelle

est évaluée à 1 pour 50 000 naissances

vivantes (30).

Classiquement, on distingue trois types de

RHT selon la présentation clinique et le

mécanisme physiopathologique sous-jacent

(tableau III) (31) :la résistance généralisée,

qui correspond à une insensibilité partielle

de l’ensemble des tissus périphériques, y

compris hypophysaire, à l’action de la T3 ;

la résistance hypophysaire, où seul le tissu

hypophysaire paraît résistant aux hormones

thyroïdiennes ; et la résistance périphé-

rique, où l’insensibilité hormonale est

restreinte aux tissus cibles périphériques,

l’hypophyse étant normalement régulée.

Cette classification tend toutefois à disparaître.

La résistance périphérique reste discutée :

un seul cas a été rapporté (32),l’étude de la

sensibilité tissulaire aux hormones thyroï-

105

Dossier : réceptologie

Situation Résistance Résistance Résistance

normale généralisée à prédominance périphérique

hypophysaire

Thyroïde normale goitre goitre normale

État métabolique euthyroïdie euthyroïdie hypermétabolisme hypométabolisme

Hormonémie thyroïdienne normale augmentée augmentée normale

TSH normale normale ou augmentée normale ou augmentée normale

Tableau III. Classification des états de résistance aux hormones thyroïdiennes.

Action des hormones thyroïdiennes Isoforme(s) majoritairement impliquée(s)

Rétrocontrôle sur la sécrétion hypophysaire de TSH TRβ2 (rôle de TRα2?)

Rétrocontrôle sur la sécrétion hypothalamique de TRH TRβ2

Maturation auditive TRβ1

Maturation rétinienne TRβ2

Température corporelle TRα1 (rôle de TRα2?)

Maturation intestinale TRα1 (rôle positif)

TR∆α1 et TR∆α2 (rôle négatif)

TRβ(rôle positif dans l’iléon)

Maturation osseuse TRα1

(rôle des isoformes non fonctionnelles de TRα?)

Muscle cardiaque et strié TRα1

Tableau II. Rôle des isoformes des récepteurs des hormones thyroïdiennes dans la médiation des actions

de ces hormones chez la souris.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%