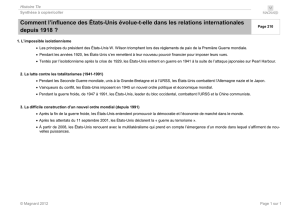

cours - les etats-unis et le monde depuis les 14 points du president

1

En 1823, le président Monroe définit sa doctrine, « l’Amérique aux Américains » : les États-

Unis orientent leur politique étrangère sur les États latino-américains, délaissant le reste de la

planète. Cette diplomatie dure jusqu’au milieu du XX

ème

siècle, à l’exception des deux

guerres mondiales, auxquelles les États-Unis sont contraints de participer. La Première Guerre

mondiale consacre les États-Unis au rang de première puissance mondiale et le président

Wilson, en janvier 1918, propose un programme en « Quatorze points » destiné à préparer la

paix : il cherche à faire jouer un rôle international aux États-Unis mais son projet échoue.

Avec la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent à nouveau de leur repli puis,

pendant la Guerre froide, ils deviennent une des deux superpuissances en concurrence pour

dominer le monde… Ce qu’ils parviennent à faire. En 1991, lorsque l’URSS disparaît, ils

s’ont plus de concurrent sérieux. Mais les contestations et les concurrences vis-à-vis du rôle

mondial des États-Unis ressurgissent à partir du début des années 2000.

Problématique : Comment les États-Unis, qui se coupent du monde entre 1920 et 1941,

parviennent-ils à devenir et à rester la première puissance mondiale jusqu’à nos jours ?

I. !"#$%&#'''('')!*''' *+,-,.,-,

/'#!## ! '0*!1''' & !'*! !2

Fidèles à leur tradition d’isolationnisme (politique étrangère promouvant une

intervention minimale dans les affaires du monde), les États-Unis restent en dehors de la

Première Guerre mondiale jusqu’en avril 1917. Wilson parvient à convaincre le

Congrès de voter l’entrée en guerre aux côtés de la Triple Entente (France, Royaume-

Uni, Russie), du fait de la « guerre sous-marine à outrance » (torpillage des navires par

l’Allemagne dans l’océan Atlantique) et d’une tentative allemande de convaincre le

Mexique d’entrer en guerre contre les États-Unis. Deux millions de soldats états-unien

sont envoyés pour se battre sur le sol français. L’entrée en guerre des États-Unis soulage

donc les alliés (car elle apporte des hommes et des armes en nombre) et permet

d’accélérer la victoire sur l’Allemagne en novembre 1918.

Doc. 1 page 194 : « Les Quatorze points du président Wilson »

Consigne : Identifiez le document puis analysez-le afin de montrer que les « Quatorze

points » du président Wilson contribuent à l’ouverture internationale des États-Unis.

Le 8 janvier 1918, le président démocrate Wilson présente un plan en « Quatorze

points » qui définit les grands principes de la paix à venir :

- les points 1 à 5 rappellent les grandes valeurs auxquels les États-Unis sont

attachés : une paix négociée publiquement, la liberté de navigation, la

réduction des armements et la fin des revendications coloniales européennes ;

- les points 8 à 13 dessinent la nouvelle carte de l’Europe après le conflit : la

libération de la France ; le rétablissement des frontières italiennes, l’autonomie

pour les minorités austro-hongroises, la création d’un État polonais ;

- le point 14 propose la création d’une organisation internationale chargée de

garantir l’intégrité territoriale de toutes les nations, donc de maintenir la paix :

il s’agira de la Société des Nations, créée en janvier 1920.

Wilson cherche donc à faire peser les États-Unis sur les affaires du monde (il a pour

objectif de protéger les intérêts des États-Unis). Mais il pratique le multilatéralisme

(relations internationales fondées sur la négociation, la coopération et le respect des

interlocuteurs) : en 1919, il est présent en France pour la négociation du traité de

Versailles, qu’il signe pour le compte des États-Unis.

2

3/!#*'#!&'#,-456'''7')'' *)!$'8

Doc. 3 page 195 : « Un pèlerin aborde l’Amérique »

Doc. 4 page 195 : « Les effets des lois des quotas »

Consigne : Confrontez les documents afin de montrer que les États-Unis se replient sur

eux-mêmes à partir du début des années 1920.

En 1920, les républicains, majoritaires au Congrès, refusent de ratifier le traité de

Versailles (ce qu’on voit sur la caricature avec les flèches que les « Republican

hostiles » tirent sur Wilson qui rentre d’Europe dans sa barque). Par conséquent, les

États-Unis n’adhèrent pas à la Société des nations qui vient juste d’être créée et les

élections présidentielles de 1920 mènent un républicain – Harding – au pouvoir. Il

rompt totalement avec la politique wilsonienne et revient à l’isolationnisme.

Le pays durcit les conditions d’entrée pour les immigrés : en 1920 et 1924, sont votées

les « lois des quotas » (lois fixant des plafonds à l’entrée des immigrés aux États-Unis).

Le nombre d’immigrés entrant aux États-Unis passe de 1,2 millions en 1913 à 400 000

en 1920 puis à 200 000 en 1930. Les quotas sont définis en fonction de la nationalité

d’origine, proportionnellement au nombre d’immigrés déjà présents sur le sol des États-

Unis en 1890. Ces quotas privilégient les WASP (pour « white anglo-saxon

protestants », c’est-à-dire les immigrés britanniques, allemands et scandinaves).

Cependant, les États-Unis ne se coupent pas totalement des relations internationales.

La « diplomatie du dollar » est mise en place par le président républicain Coolidge entre

1924 et 1929 : les États-Unis accordent des prêts publics et privés à l’Allemagne, qui

peut ainsi rembourser les réparations de guerre à la France, au Royaume-Uni et à la

Belgique. En contrepartie, ces trois États peuvent rembourser les dettes contractées aux

États-Unis pendant la guerre. Ceci permet d’apaiser les tensions internationales.

9/!#*'#!&'#,-:56'''7')''&)$'8

En octobre 1929, lorsqu’intervient le krach boursier à Wall Street et la crise

économique mondiale qui s’en suit, les États-Unis entrent dans une nouvelle phase de

repli, économique cette fois-ci. Les États-Unis rapatrient les capitaux qu’ils avaient

placés en Europe donc les Européens stoppent le remboursement des dettes de guerre.

D’autre part, le États-Unis renforcent leur protectionnisme (politique économique

menée par un État consistant à protéger ses producteurs contre la concurrence des

producteurs étrangers) en relevant leurs taxes douanières : en 1930, est votée la loi

Hawley-Smoot qui impose des taxes de 59% sur plus de 3200 biens susceptibles

d’entrer aux États-Unis ! En 1934, le président Roosevelt décide une dévaluation

(politique consistant à abaisser la valeur d’une monnaie par rapport à une monnaie de

référence) du dollar de 40% par rapport à l’or. Toutes ces mesures visent bien à protéger

l’économie nationale contre la concurrence étrangère et à stimuler les exportations.

Roosevelt ne peut empêcher le Congrès de voter les « lois de neutralité » (lois

interdisant aux banques et aux firmes états-uniennes la vente de tout produit ou de tout

prêt à des pays en guerre) en 1935, 1936 et 1937. Il ne parvient pas à convaincre son

opinion publique de sanctionner le Japon pour l’agression de la Chine en 1937 et il

refuse d’aider Paris et Londres face aux menaces hitlériennes. Après l’attaque de la

Pologne, en septembre 1939, il obtient du Congrès l’ajout de la clause « cash and

carry » (clause votée en novembre 1939 permettant à un État en guerre de se fournit

auprès des États-Unis à condition de payer la marchandise comptant et de la transporter

sur ses propres navires. Quand la Seconde Guerre mondiale débute en Asie et en

Europe, les États-Unis n’y prennent pas part, comme ils l’avaient fait en 1914.

⇒

⇒⇒

⇒ En 1918, Wilson espérait imposer une politique interventionniste mais

l’opposition et l’opinion publique s’y sont opposées. Les années 1920 et 1930 sont

celles de l’isolationnisme, largement renforcé par la crise économique.

3

II. !"#$!##)''7#;*''!!*+,-,,--,

/('*!''<'')!*'6*!7'*=#*!#)'

En mars 1941, le Congrès vote la loi prêt-bail, permettant aux États-Unis de vendre

des armes à des États sans entrer en guerre à leurs côtés. En août 1941, Roosevelt et

Churchill rédigent la « Charte de l’Atlantique », qui rappelle les principes du droit des

peuples à disposer d’eux-mêmes, du renoncement aux conquêtes, de la collaboration

économique internationale… Ce texte s’inscrit donc dans l’héritage des « Quatorze

points » de Wilson. En décembre 1941, l’attaque de la base de Pearl Harbor par le Japon

contraint les États-Unis à entrer en guerre contre le Japon et ses alliés. Les États-Unis

deviennent l’« arsenal des démocraties » (expression désignant le fait que les États-Unis

fournissent des armes à tous les États en guerre contre l’Axe) et engagent 12 millions de

soldats (c’est l’État qui mobilise le plus grand nombre de soldats pendant la guerre).

Les États-Unis contribuent à la victoire sur l’Italie, sur l’Allemagne et sur le Japon. En

Europe de l’ouest, les soldats états-uniens sont accueillis comme des héros lorsqu’ils

libèrent les villes et les villages. Les États-Unis sont présents lors de la signature de la

capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945 et du Japon le 2 septembre 1945.

Au sortir de la guerre, les États-Unis reconstruisent le monde, conformément aux

principes de la « Charte de l’Atlantique ». La conférence de Bretton Woods (juillet

1944) refonde le système économique et financier international en faisant du dollar la

monnaie de référence (les États-Unis détiennent deux tiers des réserves mondiales

d’or) et en créant deux organisations internationales, la Banque mondiale et le Fond

monétaire international, deux basées à Washington. Les conférences de Yalta (février

1945) et de Potsdam (juillet-août 1945) définissent les principes de la reconstruction de

l’Europe. En juin 1945, la conférence de San Francisco crée l’ONU, basée à New York.

Face aux États européens dévastés, les États-Unis constituent une superpuissance (pays

capable d’exercer une suprématie mondiale grâce à son rayonnement dans tous les

domaines) capable d’imposer ses vues à presque tous les États de la planète.

3/'#!##6''#'2# ' ##!'#'*!<''7'

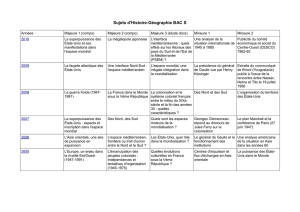

Doc. 2 page 201 : « Les alliés des États-Unis dans une monde divisé »

Doc. 1 page 223 : « La doctrine Truman, 1947 »

Consigne : Confrontez les documents afin de tracer un schéma cartographique montrant

par quels moyens les États-Unis soudent leur bloc afin de lutter contre le communisme.

Point méthode : Construire et intégrer un schéma cartographique dans une

composition d’histoire, c’est :

- analyser la consigne pour comprendre ce qu’on attend de vous : ici, mettre en

évidence les moyens par lesquels les États-Unis dominent leur bloc afin de

lutter contre le communisme (il faudra donc cartographier le communisme) ;

- lire les documents afin de lister les moyens mis en place par les États-Unis

afin de lutter contre le communisme : des alliances diplomatiques et militaires ;

des aides financières ; la diffusion de leur modèle auprès de leurs alliés ;

- affecter un figuré et une couleur pour chaque élément à cartographier ;

- rédiger une phrase annonçant le contenu du schéma qui suivra ;

- schématiser les continents avec des formes géométriques simples ;

- dessiner le schéma en suivant cet ordre : d’abord, les figurés zonaux puis, les

figurés ponctuels et enfin, les figurés linéaires

- achever le schéma avec la nomenclature (en respectant bien les règles déjà

vues en cours : minuscules/majuscules ; bleu/noir) ;

- tracer la légende sous le schéma et lui donner un titre explicite (veillez à ce

que la légende, le schéma et le titre soient sur la même page).

4

Les États-Unis soudent leur bloc pour lutter contre le communisme

ÉTATS-UNIS

URSS

URSS

CUBA

VIETNAM

AUSTRALIE

CHINE

1

JAPON

1 CORÉE

OCÉAN

PACIFIQUE

OCÉAN

ATLANTIQUE

OCÉAN

INDIEN

OCÉAN

INDIEN

CANADA

Un modèle états-unien à diffuser contre le modèle soviétique

Les États-Unis : démocratie, capitalisme et société de consommation

Diffusion du modèle états-unien notamment par le cinéma hollywoodien

L’URSS : totalitarisme communiste, économie collectivisée et planifiée

États communistes alliés à l’URSS

« Containment » : politique d’endiguement de l’extension communiste

Principales interventions militaires états-uniennes pendant la Guerre froide

Des alliances pour souder le bloc et lutter contre le communisme

Organisation des États américains (1948)

Organisation du traité de l’Atlantique nord (1949)

ANZUS (1951)

Organisation du traité de l’Asie du sud-est (1954)

Pacte de Bagdad (1955)

Autres États ayant conclu une alliance avec les États-Unis

Des aides économiques pour reconstruire certains États après la guerre

Plan Marshall (1947) pour la reconstruction des États d’Europe de l’ouest

Plan Dodge (1949) pour la reconstruction du Japon

9/' ##!''#&'$#(!$''*!<''7'

Dans les années 1970, les États-Unis voient leur superpuissance affaiblie :

- le prestige international des États-Unis est écorné par leur défaite contre les

communistes au Vietnam en 1973, par le soutien qu’ils apportent aux dictatures

militaires en Amérique latine (au Chili, en 1973, la CIA soutient le coup d’état

du général Pinochet pour renverser le président socialiste Allende) et par le

scandale du Watergate (affaire d’espionnage du siège du parti démocrate sur

les ordres du président républicain Nixon, qui est contraint de démissionner);

- les États-Unis sont confrontés à des concurrents de plus en plus sévères. Alors

qu’ils sont frappés par la crise économique à partir de fin 1973, comme le reste

de l’occident, le Japon – seconde puissance économique mondiale – résiste

bien. De plus, l’URSS profite de la faiblesse états-unienne pour relancer des

opérations militaires (en 1977, l’URSS pointe des missiles balistiques

nucléaires sur l’Europe de l’ouest et en 1979, elle envahit l’Afghanistan).

5

En 1980, le républicain Reagan est élu président avec le slogan « America is back ». Il

compare l’URSS à l’ « Empire du Mal » et réplique aux provocations soviétiques de la

fin des années 1970. Il pointe des missiles balistiques nucléaires sur l’URSS depuis

l’Allemagne en 1984 et il soutient les guérillas anti-communistes en Afghanistan et au

Nicaragua. Les dépenses militaires états-uniennes passent de 4,8% du PIB en 1977 à

6,5% du PIB en 1987, entraînant l’URSS dans une véritable « course aux armements »

(expression désignant l’escalade aux armements dans les années 1980 entre les États-

Unis et l’URSS). Mais cette politique contribue à creuser le déficit budgétaire états-

unien (ils sont contraints, pour la première fois depuis 1917, d’emprunter sur les

marchés étrangers). Elle a aussi pour effet d’essouffler économiquement l’URSS qui,

sous l’accumulation des difficultés à la fin des années 1980 (accident nucléaire de

Tchernobyl en 1986, chute du mur de Berlin en 1989…) n’y résiste pas.

⇒

⇒⇒

⇒ En 1941, les États-Unis sont à nouveau contraints à entrer en guerre (alors que

l’opinion publique y était jusque là opposée) mais le pays assume désormais son

statut de superpuissance mondiale pendant le conflit et pendant la Guerre froide.

III. !"#' #=%" ' ##!''#&'' #,--,

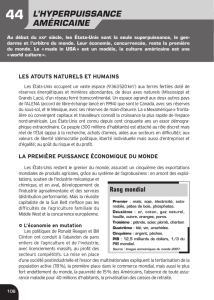

/'&''')!)!*'#!#'#!#

Doc. 1 page 212 : « Le poids des États-Unis dans l’économie mondiale, 1992-2009 »

Doc. 4 page 213 : « Les leviers de la puissance américaine au début du XXI

ème

siècle »

Consigne : Confrontez les documents afin de montrer que les États-Unis sont dans une

situation d’hyperpuissance dans quasiment tous les domaines.

En 1991, avec la disparition de l’URSS, les États-Unis sont en position

d’hyperpuissance (État dont la puissance est sans rivale). Dans les années 1990, plus

aucun état n’est en mesure de les concurrencer. Cette hyperpuissance se manifeste au

plan diplomatique et militaire. Leurs dépenses militaires sont les plus élevées de la

planète et ils disposent de la deuxième armée qui compte le plus grand nombre de

soldats. Ils disposent également d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU

(c’est le cas depuis 1945), lui conférant le droit de veto (possibilité de bloquer une

décision au Conseil de sécurité de l’ONU sur simple opposition d’un des membres) et le

droit de posséder légalement l’arme nucléaire. Grâce à cela, ils interviennent

militairement à la tête de coalitions internationales qu’ils dominent totalement (Irak en

1990-1991, Bosnie en 1995, Kosovo en 1999). Les États-Unis disposent donc de tous

les outils du hard power (capacité d’un État à imposer ses vues par la force).

Mais les États-Unis disposent également d’outils du soft power (capacité d’un État à

diffuser son modèle à d’autres États en utilisant des moyens pacifiques) :

- le soft power se manifeste dans les domaines économiques et financiers. Dans

les années 1990, les États-Unis sont la première puissance économique

mondiale : ils ont le PIB le plus élevé de la planète et disposent de la

capitalisation boursière la plus importante au monde (ce qui leur permet

d’investir massivement à l’étranger). À cette période, leur principal concurrent,

le Japon, entre en récession (ralentissement de la croissance économique) ;

- le soft power se manifeste aussi dans le domaine culturel. Ils attirent du fait

de la croissance économique qu’ils ont retrouvée à ce moment-là

(l’immigration vers les États-Unis repart à la hausse ; ils accueillent le plus

grand nombre d’étudiants étrangers sur leur sol). D’autre part, le modèle

culturel états-unien – l’American way of life – se diffuse sur la planète,

notamment par les exportations de produits de consommation (baskets Nike,

logiciels Microsoft, ordinateurs Apple…) ou par la diffusion des médias états-

uniens (films hollywoodiens, musique, Internet…).

6

6

7

7

1

/

7

100%