Stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections

1

Introduction et contexte

Ce projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections

sexuellement transmissibles, 2016-2021, a été élaboré en appui d’une série de

consultations multi-parties prenantes qui se tiendront de mars à

décembre 2015. Elle s’appuie sur l’évaluation de la Stratégie mondiale de

lutte contre les infections sexuellement transmissibles : 2006-2015, et sera

présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en 2015. Ce rapport

recommande notamment :

de renforcer les mécanismes de financement des services relatifs aux

infections sexuellement transmissibles (IST), y compris le dépistage, si

nécessaire, et les capacités en termes de ressources humaines ;

d’élargir l’accès à ces services en intégrant la prévention et la prise en

charge des IST dans les plans d’action contre le VIH, dans les

programmes de santé génésique et dans d’autres dispositifs essentiels ;

de conseiller les pouvoirs publics sur les mécanismes permettant

d’étendre l’échelle des interventions, en particulier au profit des

populations vulnérables et des populations clés ;

de renforcer la surveillance et de mieux connaître la prévalence,

l’étiologie et la résistance aux antimicrobiens ;

d’accélérer l’accès aux innovations grâce au développement de tests

diagnostiques dans les lieux de soins et à de nouvelles interventions

préventives, par exemple des vaccins, des microbicides et la

promotion de la santé.

Ce projet de stratégie énonce une vision, un but et des actions pour le

secteur mondial de la santé et définit des cibles en vue d’élargir, de

renforcer et d’accélérer la riposte aux IST, conformément aux stratégies et

aux plans sanitaires mondiaux connexes, notamment pour la santé sexuelle

et génésique, la santé de la mère et du nouveau-né, le VIH, les maladies non

transmissibles, l’hépatite virale, la sécurité transfusionnelle et la tuberculose.

Ce projet de stratégie abrégé est disponible dans plusieurs langues, en appui

de la consultation en ligne. Il ne saurait constituer une version complète ou

Stratégie mondiale du secteur de la santé sur

les infections sexuellement transmissibles,

2016-2021

Version abrégée – 10 mars 2015

2

quasi définitive de la stratégie du secteur de la santé sur les IST pour 2016-

2021. Ce n’est qu’une base de discussion. Une version plus longue de ce

projet est également disponible en anglais.

Pourquoi le renforcement de la riposte face aux IST devrait être une priorité

mondiale

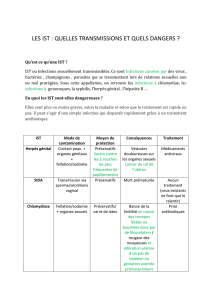

D’après les estimations préliminaires pour 2012, le nombre de nouveaux cas

pour quatre IST curables reste élevé parmi les 15-49 ans : Chlamydia

trachomatis (146 millions), Neisseria gonorrhoeae (51 millions), syphilis

(5 millions) et Trichomonas vaginalis (239 millions). Le taux de prévalence de

certaines IST virales est analogue, avec 417 millions de personnes infectées

par le virus Herpes simplex type 2 et environ 291 millions de femmes

contaminées par le papillomavirus humain.

Les infections dues à des agents pathogènes sexuellement transmissibles

compromettent la qualité de la vie, la santé sexuelle, génésique et de

l’enfant, mais elles ont aussi des effets indirects en facilitant la transmission du

VIH par voie sexuelle et via leur impact sur les économies nationales et

l’économie des ménages.

Les complications imputables aux IST pèsent fortement sur la santé sexuelle et

génésique, et elles touchent de manière disproportionnée les femmes,

surtout là où les ressources sont limitées. Non seulement certaines IST

provoquent une infection aiguë, mais elles accroissent considérablement le

risque d’acquisition du VIH. Ainsi, une infection par la syphilis pendant la

grossesse peut entraîner le décès du fœtus ou du nouveau-né ; la gonorrhée

et la chlamydiose sont des causes majeures d’infection génitale haute,

d’issue défavorable de la grossesse et de stérilité féminine, ainsi que de

mortinaissance, de mort du nouveau-né ou de malformations congénitales.

D’autres agents pathogènes sexuellement transmissibles, tels que le

papillomavirus humain (PVH) et le virus de l’hépatite B, sont responsables

d’un grand nombre de cancers du col et de cancers hépatiques,

respectivement. Les IST engendrent une dégradation de la santé sexuelle et

une stigmatisation, et elles peuvent être source de violences commises par le

partenaire. Des moyens de lutte et d’élimination appropriés permettront de

faire reculer la maladie et la souffrance.

Les opportunités de progrès sont nombreuses

Depuis la validation de la dernière stratégie, en 2006, la grande majorité des

pays ont révisé leurs politiques et leurs directives relatives aux IST, et adopté

l’approche syndromique recommandée pour la prise en charge de ces

infections. Cependant, à l’échelle mondiale, il n’y a guère eu de progrès

dans la réduction de la charge des IST au cours de la dernière décennie. On

constate un recul sensible de l’incidence d’Haemophilus ducreyi (chancre),

des taux de syphilis, des infections à gonocoques et de la conjonctivite

néonatale, un accroissement du dépistage de la syphilis chez les femmes

3

enceintes et un plus large accès à la vaccination contre le PVH. Ces

avancées permettraient d’organiser une riposte graduelle. Or, l’urgence

n’est plus à l’ordre du jour depuis quelques années. Par manque de volonté

politique et sous l’effet de la stigmatisation généralisée des problèmes de

santé sexuelle, les services de lutte contre les IST sont de plus en plus négligés,

surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En conséquence, on

tarde à leur allouer suffisamment de financements et de ressources

humaines.

Il existe pourtant des opportunités considérables de renforcer et de

développer ces services. De nouvelles méthodes et de nouveaux outils sont

disponibles pour étoffer et affiner les systèmes d’information stratégique sur

les IST. Des technologies et des interventions efficaces, qui ont fait leurs

preuves et d’un coût abordable, permettent de prévenir, de diagnostiquer

et de prendre en charge les IST. On peut élargir l’accès en intégrant la

prévention et la prise en charge des IST dans les services de soins de santé

primaires, de santé génésique et de lutte contre le VIH qui sont déjà en

place. Les pays peuvent exploiter le potentiel offert par les nouvelles

technologies et approches en les utilisant plus largement et stratégiquement.

Et ils peuvent accélérer les progrès en encourageant plus résolument les

innovations (nouveaux vaccins, microbicides et tests diagnostiques dans les

lieux de soins).

Une stratégie en phase avec les Objectifs de développement durable

La plupart des outils visant à atteindre les cibles d’ici 2030 sont disponibles, et

des innovations potentiellement fondamentales sont en vue. Cependant, si

l’on veut les utiliser pour produire un effet maximal, il faudra rapidement

investir davantage dans la riposte aux IST, concentrer les ressources sur les

programmes les plus efficaces, ainsi que sur les populations et les zones

géographiques qui en ont le plus besoin, et relier les interventions concernant

les IST à d’autres services de santé, pour un bénéfice mutuel. Les ressources

étant limitées, les pays devront planifier soigneusement leurs investissements

et les argumenter de manière irréfutable, afin de justifier l’allocation de

moyens internes et externes supplémentaires visant à atteindre les cibles. Ces

plans d’investissement doivent définir et chiffrer l’ensemble des interventions

et des services nécessaires d’après la situation du pays, déterminer

l’utilisation des ressources la plus stratégique, plaider en faveur des

interventions présentant le meilleur rapport coût-efficacité, indiquer la

répartition des ressources la plus appropriée entre les différents niveaux du

système de santé et repérer les sources de financement potentielles et

fiables. Une riposte qui mettrait fin à l’épidémie d’IST contribuerait très

largement à l’amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés, des

femmes et des hommes, de la santé sexuelle et de la lutte contre le VIH et,

par extension, à la réalisation des principaux Objectifs de développement

durable.

4

Structure de la stratégie

La stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections sexuellement

transmissibles 2016-2021 s’appuie sur les réalisations et sur les enseignements

des efforts antérieurs, et elle est en phase avec d’autres stratégies et plans

sanitaires mondiaux ou régionaux, notamment avec ceux portant sur le VIH,

la santé sexuelle et génésique, la santé de la mère et de l’enfant et les

maladies non transmissibles.

Les quatre orientations stratégiques sont les suivantes :

1. Des services et des interventions essentiels et de qualité

2. Impact et équité – quelles populations et où ?

3. L’innovation au service d’une accélération des interventions

4. Des financements pour des actions durables

Une section transversale est consacrée à l’instauration d’un environnement

propice à la prestation des services et à l’impact des actions. Elle évoque

l’information stratégique pour les actions de sensibilisation et l’investissement,

ainsi que le renforcement des systèmes, des partenariats et des liens. La

dernière section traite de la mise en œuvre de la stratégie.

La vision, le but, les cibles et les principes directeurs

La stratégie énonce une vision, un but et des actions pour le secteur mondial

de la santé, dont doivent bénéficier toutes les personnes exposées aux IST :

les enfants, les adolescents et les adultes, les populations riches et pauvres,

les femmes et les hommes, et toutes les populations clés.

La vision

Zéro nouvelle infection par les IST, zéro décès lié au sida et zéro discrimination

dans un monde où les personnes atteintes d’IST vivent longtemps et en

bonne santé.

Le but

Éliminer/enrayer les épidémies d’IST qui constituent un important problème

de santé publique, et veiller à la bonne santé et au bien-être des individus

atteints d’IST, quel que soit leur âge.

Les cibles mondiales pour 2030

Un effort concerté en vue de déployer à plus grande échelle des

interventions et des services efficaces peut permettre de réaliser l’objectif

d’élimination des IST en atteignant un ambitieux ensemble de cibles :

5

réduction de 90 % de l’incidence de T. pallidum (année de référence :

2015).

réduction de 90 % de l’incidence de N. gonorrhoea (année de

référence : 2015).

cas de syphilis congénitale ≤ 50 pour 100 000 naissances vivantes dans

100 % des pays.

Les jalons

Afin d’encourager et de mesurer les progrès en direction de ces cibles, Il est

proposé de poser les jalons suivants pour 2030 :

80 % des pays pratiquent le dépistage de la syphilis et du VIH chez 95 %

des femmes enceintes, moyennant un consentement libre, préalable et

éclairé.

85 % des populations clés ont accès à un éventail complet de services

de lutte contre les IST et le VIH, notamment à des préservatifs.

100 % des pays proposent des services de lutte contre les IST ou orientent

vers ces services dans toutes les structures de soins de santé primaires,

de planification familiale axée sur le VIH et de consultations prénatales.

80 % des pays vaccinent contre le PVH dans le cadre de leur

programme de vaccination national.

80 % des pays rendent compte de la résistance de N. gonorrhoea aux

antimicrobiens.

Les principes directeurs

Les principes suivants guident la stratégie :

1. Couverture sanitaire universelle

2. Tutelle des pouvoirs publics et responsabilisation.

3. Interventions, services et politiques reposant sur des données probantes.

4. Protection et promotion des droits fondamentaux, de l’égalité entre les

sexes et de l’équité en santé.

5. Partenariats, intégration et mise en relation avec les secteurs, les

programmes et les stratégies concernés.

6. Participation significative des personnes atteintes d’IST, des populations

clés et des communautés touchées.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%