le changement climatique gouvernance politique et

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Rapport rédigé par des étudiants de l’École Nationale d’Administration (ENA)

française, pour le numéro 75 de la revue Liaison Énergie-Francophonie (2007)

www.iepf.org/ressources/lef.php

Frédéric Choblet, Philippe Gicquel, Gabrielle Hoppé, Jean-François de Manheulle

(France), James McIntyre (Irlande), Peter Alexander Schmitz (Allemagne), Yunlong

Fang (Chine), Pierre Radanne.

1

« Si les biens n’étaient pas épuisables, nous les obtiendrons gratuitement » a dit Jean-Baptiste

Say. Cette affirmation de l’un des principaux fondateurs de la théorie économique libérale a trouvé

une nouvelle actualité à l’occasion du débat sur le changement climatique. L’espace des biens

« libres » s’est considérablement rétréci ou à l’inverse les biens économiques caractérisés par la

rareté se sont élargis.

La sensibilisation à cette question du changement climatique a progressé très rapidement ses

dernières années mais l’écart entre les intentions à agir et les mesures nécessaires à prendre

reste important. Cette prise de conscience quasi-universelle appelle plus globalement à envisager

les modalités d’une gouvernance nouvelle, les conditions de son succès et de sa pérennité.

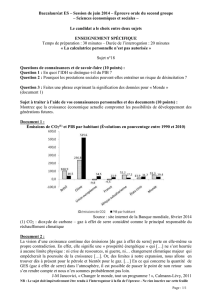

1 - Une prise de conscience universelle mais des moyens encore insuffisants

9 Une prise de conscience universelle

L’implication des scientifiques, l’activité des organisations non gouvernementales fut exemplaire

pour instaurer le débat sur le changement climatique. Soutenus par les médias et les institutions

internationales, les scientifiques, par des techniques de travail renouvelées fondées sur un travail

interactif de confrontation et d’analyse des différentes hypothèses, ont permis une prise de

conscience planétaire.

Le débat sur le changement climatique ainsi posé a également permis une avancée originale des

relations internationales. On est ainsi passé d’un dispositif conventionnel tel qu’il peut exister à

l’organisation mondiale du commerce, reposant sur des sanctions ponctuelles imposées à des

pays qui ne respectent pas un engagement, à un système qui doit mesurer la performance globale

d’un pays.

La constitution du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution climatique (GIEC), dont les

travaux ont émaillé les différentes négociations, est également à signaler. Ce travail a eu

l’avantage d’être relayé par les médias, la presse déployant d’ailleurs des trésors d’ingéniosité

pour expliquer les conséquences du changement climatique. Au-delà de son principe, le débat

n’aura toutefois pas été d’une qualité suffisante pour emporter l’essentiel c'est-à-dire un

bouleversement des comportements collectifs et individuels.

Depuis 1990, l’opinion publique a été sensibilisée aux conséquences du changement climatique.

Les économistes n’ont pas été toujours très présents dans le débat. Peu de théories économiques

fondées sur une ressource limitée ont été diffusées à un large public. Il faudra attendre le rapport

STERN pour avoir les premiers éléments constructifs sur cette question pourtant fondamentale. En

l’absence de modèles théoriques d’une économie confrontée à des limites, les Etats ont eu

tendance à privilégier une position de repli consistant à peu s’investir sur le sujet.

L’absence de débat a empêché de dégager des clivages et des prises de position suffisamment

claires. Ainsi, les médias se sont contentés d’exposer les impacts et les causes sans s’aventurer

dans la question bien plus controversée des solutions techniques, politiques et comportementales.

D’où une ambiguïté. L’opinion publique, préparée par un exposé scientifique de qualité, mais sans

débat, a pu estimer que les solutions permettant d’y remédier seraient prises sans difficulté.

D’ailleurs, et c’est là un paradoxe important du débat sur le changement climatique, si des

décisions intergouvernementales importantes ont été prises sur cette question, leur traduction au

niveau national et local ont été médiocres. Ainsi au devant de la scène : la convention de Rio et le

protocole de Kyoto définissent une nouvelle éthique, mettent en place d’une politique efficace

fondée sur la fixation d’engagements de résultats quantifiés de réduction des émissions de gaz à

effet de serre, élaborent un processus partagé de suivi des résultats, créent des mécanismes de

flexibilité pour stimuler les investissements et instaurent un pilotage dans le temps à l’échelle

planétaire. Mais derrière cette présentation visible, peu d’innovation au plan national, des forces

politiques muettes et une absence d’implication des acteurs de terrain.

9 Un début de réponse : des années 1990 à aujourd’hui

o La convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC)

La convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été adoptée au sommet de

la terre de Rio de Janeiro en 1992. La CCNUCC fixe comme objectif non contraignant un retour en

2

l’an 2000 au niveau d’émission atteint en 1990. Ratifiée aujourd’hui par 191 pays, elle constitue le

socle juridique de la prise en compte universelle du changement climatique. La convention identifie

également des politiques et mesures comme moyen d’atténuation des changements climatiques.

Elle fixe des objectifs intergénérationnels et admet des responsabilités communes mais

différenciées en considérant que les pays développés doivent être à l’avant-garde de la lutte

contre les changements climatiques. Il s’agit donc avant tout d’une reconnaissance politique à

caractère qualitatif ; en effet, la convention ne prévoit pas d’objectifs quantitatifs de réduction des

émissions. Les pays développés figurant à l’annexe I de la convention s’engagent par ailleurs à

assurer des transferts de technologie vers les pays en développement. De ce point de vue, la

convention est novatrice puisqu’elle prévoit que les pays en développement pourront s’acquitter de

leurs engagements si les pays développés assument les leurs (transfert de technologie) et

replacent ainsi la convention dans le cadre d’accords existants sur le développement économique

et social et l’éradication de la pauvreté.

o Le protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto conclu en 1997 a constitue l’étape suivante de mise en œuvre de la

convention des Nations-Unies. Parmi les 141 pays signataires, 36 pays industrialisés se sont

engagés à respecter des quotas de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour la

période 1990 - 2012. Le protocole de Kyoto confirme la tendance amorcée par la Convention

d’instaurer à l’échelle mondiale une différence de traitement entre pays. Seuls les pays de l’annexe

I de la Convention (pays industrialisés) assumeront des objectifs quantifiés de réduction des

émissions de gaz à effet de serre. Mais cela n’a en pratique débouché pour les pays en

développement que sur la création du mécanisme de développement propre et quelques fonds

financiers bien peu dotés. En contrepartie, le protocole de Kyoto propose un dispositif de lutte

contre les gaz à effet de serre intégrant les préoccupations économiques avec les trois

mécanismes de flexibilité.

L’article 18 traduit le caractère inachevé du protocole puisqu’il renvoie à plus tard la fixation de

procédures relatives au non respect des engagements pris, notamment de sanctions. Toutefois, le

principe de « l’observance », clef de voûte du respect des engagements est prévu dès l’origine

dans le protocole. C’est donc un dispositif à la fois coercitif, facilitateur et peu coordonné qui est

retenu.

Les accords de mise en œuvre concrète conclus à Marrakech de 2001 ont été l’occasion de

décliner certaines règles essentielles de bonne gouvernance en précisant :

les conditions de qualité des inventaires requis pour accéder aux mécanismes de flexibilité

et la possibilité d’ajustements des résultats par les experts ;

les nouvelles lignes directrices pour les mécanismes financiers de la convention telles que

le fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Sont confirmés et précisés les mécanismes dont peuvent bénéficier les pays en

développement pour remplir les objectifs de la convention.

l’accord prévoit que la partie défaillante devra respecter pour la période post-2012 la part du

déficit enregistré, additionnée d’une pénalité de 30%.

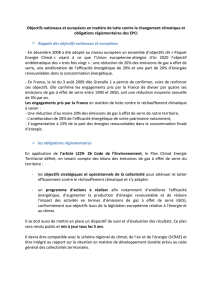

2 - Une prise de conscience relayée au plan européen et national

9 L’Objectif de stabilisation de l’UE

L’Europe s’est emparée très tôt de la problématique du changement climatique. Sa réponse a été

calquée sur celle qu’elle avait du construire face aux chocs pétroliers des années 70. Très

dépendante de l’extérieur pour son approvisionnement énergétique (comme le Japon) elle connaît

sa vulnérabilité. L’Europe sait que la refonte nécessaire du système énergétique pour le dégager

progressivement des combustibles fossiles sera un œuvre de longue haleine et que le coût de

cette transition sera d’autant plus réduit qu’elle sera sans à-coups. Son attitude révèle plus ses

intérêts que le souci de valeur d’exemple en plaçant les pays européens à l’avant-garde de la lutte

contre les changements climatiques.

3

L’Union Européenne a confirmé lors du Conseil Européen du mars 2007 sa volonté d’ « atteindre

l’objectif stratégique consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °

au maximum par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle ».

Selon les conclusions de ses ministres de l’environnement du 20 février 2007, pour atteindre

l’objectif des 2°, des réductions d’émissions « considérables » devraient être faites à l’échelle

mondiale « allant jusqu’à 50% d’ici à 2050 par rapport à 1990 ». Une division par deux des

émissions mondiales entre 1990 et 2050, impliquera en fait une division par quatre à cinq en

tenant compte de la hausse tendancielle de ces rejets. L’Union européenne a proposé à cette fin

que les pays industrialisés cherchent, d’ici à 2050, à ramener collectivement leurs émissions de

gaz à effet de serre entre « 60 et 80% » en dessous de leur niveau de 1990 et qu’ils s’engagent

dès maintenant sur une baisse internationale collective à échéance 2020 de 30% au dessous du

niveau de 1990. Les ministres de l’environnement se sont engagés à réduire collectivement leurs

émissions de gaz à effet de serre « d’au moins 20% » d’ici à 2020 par rapport à 1990, quoi qu’il

arrive.

9 La transcription nationale : l’exemple de la France et de la Chine

o L’exemple de la France

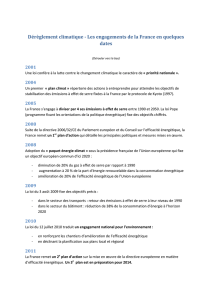

La France a pris plusieurs initiatives importantes dans le prolongement du protocole de Kyoto. Le

plan Climat 2004/2012 et la loi de programmation du 19 juillet 2005 sur les orientations de la

politique énergétique en sont les principales illustrations.

A titre d’exemple, pour l’agriculture qui contribue à hauteur de 18% des émissions françaises

(protoxyde d’azote, méthane, CO2), des actions sont engagées telle que la valorisation et le

développement des produits issus de la biomasse (biocarburants, bois énergie, bois

construction…), la maîtrise de la fertilisation azotée tout en veillant à la préservation des sols et

végétaux indispensables à l’absorption des gaz à effet de serre par fixation du gaz carbonique.

Pour le bâtiment et l’habitat (23% des gaz à effet de serre en France), la priorité est donnée à

l’utilisation d’équipements performants utilisant des énergies renouvelables notamment lors de la

rénovation de bâtiments, à la généralisation des diagnostics de performance énergétique et au

renforcement de l’isolation à travers de nouvelles réglementations thermiques.

Mais d’autres secteurs restent à l’écart des efforts, notamment celui où les émissions croissent le

plus : le secteur des transports.

De toute évidence, ces actions ont vocation à préparer la France à des changements plus

profonds dans leurs modes de consommation afin de relever le défi du changement climatique.

C’est d’ailleurs à ce titre qu’une réflexion « facteur 4 » a été conduite. Elle réside dans une double

approche, d’abord sectorielle (industrie, transports, bâtiment, agriculture), ensuite plus globale en

s’interrogeant sur les modalités d’une régulation publique. Elle se veut également opérationnelle et

privilégie les propositions. L’objectif est de diviser par 4 les émissions des gaz à effet de serre à

l’horizon 2050 pour que la France assure sa part de responsabilité dans la stabilisation du climat

mondial.

o La situation spécifique de la Chine

En tant que pays signataire de tous les traités sur le changement climatique, la Chine participe à

cette campagne depuis le début des années 90. Respectant ses engagements, elle a établi

successivement une stratégie de développement durable en 1994, un plan d’action de

développement durable en 2003. A l’issue de 3 ans de préparation, sera promulgué en juin 2007 le

Plan national de la Chine face au changement climatique, qui donnera des orientations précises et

chiffrées, ceci pour la première fois. Dans son XIème plan quinquennal, le gouvernement chinois

s’engage à réduire de 20% sa consommation d’énergie par unité de PIB d’ici à 2010, et de 10%

les émissions de substances polluantes.

L’exemple de la construction du barrage des Trois Gorges, illustre la volonté du gouvernement

Chinois, de remplacer une partie des centrales thermiques par l’hydraulique. Cet énorme

investissement permettra à terme de réduire annuellement le rejet de 100 millions de tonnes de

CO2. A l’instar de l’Inde et du Brésil, la Chine a monté un grand nombre de projets MDP.

A cet effet, la Chine s’est fixé trois objectifs principaux :

4

Un renforcement de l’implication nationale sur les échelons territoriaux.

L’expérience prouve que dans un pays dont la superficie est 18 fois celle de la France, la

mobilisation de toutes les autorités compétentes sera déterminante pour le succès.

La sensibilisation et l’information du grand public.

Il n’y aura aucune réussite sans mobilisation en Chine des 1,3 milliards d’habitants, même si

l’émission par habitant de CO2 est moins du tiers par rapport aux pays industrialisés. Faire

comprendre et changer le comportement à toute la population chinoise est un travail urgent,

auquel le gouvernement chinois s’emploie.

L’optimisation de l’utilisation d’énergie, surtout du charbon.

Si 70% de l’électricité a pour origine le charbon, l’efficacité de son rendement final par rapport aux

pays industrialisés est moindre. Le transfert de technologies des pays développés vers les pays en

développement comme la Chine sera de ce point de vue déterminant pour réduire les émissions

de gaz à effet de serre.

9 Mais le bilan global est plus que mitigé

Le bilan apparaît en 2007 plus que mitigé. L’absence de ratification par les Etats-Unis et l’Australie

pèse lourd. Quant au Canada, son gouvernement a clairement manifesté le souhait de réduire

l’intensité de ses gaz à effet de serre plus que leur volume. Les pays ayant ratifié le protocole de

Kyoto représentent aujourd’hui plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Les bonnes

volontés de certains pays ont trouvé leur limités quand ils furent confrontés aux difficultés de

compétitivité de leur économie face à des concurrents directs sans obligation de réduction de leurs

émissions. Cette situation a donc eu des conséquences néfastes sur les résultats obtenus, le

principe du protocole reposant sur une solidarité internationale, qui de fait n’a jamais vu le jour.

Par ailleurs, beaucoup de pays figurant à l’annexe I du protocole n’atteindront pas leurs objectifs y

compris d’ailleurs au sein de l’Union Européenne. C’est le cas de l’Italie ou de la Belgique, faute de

politiques suffisantes. D’autres pays ont obtenu des possibilités d’accroissement de leurs

émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union européenne, du fait de leur retard économique

(Espagne, Irlande, …) et en ont abusé.

Les mécanismes de flexibilité, d’observance et les engagements pris à l’égard des pays en

développement sont restés fragiles et n’ont pas produit les effets escomptés. Au final, le protocole

de Kyoto n’aura pas été suffisant pour poser les bases d’une nouvelle gouvernance pour répondre

au changement climatique. L’absence de changement dans les modes de vie, l’insuffisance des

engagements politiques, la lourdeur des règles de l’ONU, la complexité du dispositif de décision,

notamment par la recherche de l’unanimité, en auront été les principaux facteurs.

Ils suscitent l’inquiétude d’autant qu’une course contre le temps est engagée. Ce que nous faisons

aujourd’hui pour le climat n’aura certes que des effets limités dans les quarante ou cinquante ans à

venir mais les décisions prises aujourd’hui auront des effets profonds sur la vie des générations

futures. Selon le rapport STERN, un scénario d’inaction pourrait avoir pour conséquence de tripler

les gaz à effet de serre d’ici la fin du siècle avec un risque non négligeable de voir la température

moyenne augmenter de 5°. Selon la lancée actuelle, la température mondiale augmenterait de 3 à

4° dans les 50 ans qui viennent.

Cette situation est donc troublante que les politiques de réduction des émissions gaz à effet de

serre à conduire se confrontent à une aspiration à une forte croissance économique. La relation

entre ces deux termes va profondément déterminer la suite. Et les visions en la matière divergent

fortement. Pour certains, réduction des émissions implique une véritable décroissance

économique dans les pays industrialisées tandis que pour d’autres une réorientation profonde de

la technologie, de l’organisation collective et des comportements peut permettre de poursuivre les

deux objectifs en parallèle. Ainsi, d’ici 2020, l’Union européenne prévoit une réduction de 20% de

ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, tout en envisageant un PIB deux fois

supérieur à celui d’aujourd’hui.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%