Thème 1 A : La terre dans l`univers, la vie et l`évolution du vivant

Thème 1 A : La terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant

Génétique et évolution

Chapitre 5 : LA VIE FIXÉE DES PLANTES

RÉSULTAT DE L'ÉVOLUTION

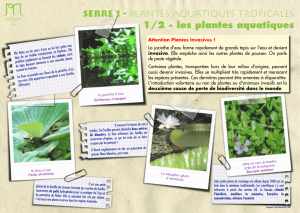

Les plantes sont fixées au sol par leur appareil racinaire. Elles ne peuvent donc se soustraire aux

variations des contraintes du milieu (température, humidité, prédateurs, recherche de substances

nutritives).

Pb : Quelles sont les adaptations des végétaux à ce mode de vie fixée ?

1- Qu'est ce qu'une plante ?

Les plantes regroupent notamment les plantes à fleurs (Angiospermes), les Gymnospermes

(sapins, pins) et les fougères. Une plante se définit comme des êtres vivants fixés pourvus d’un

appareil végétatif, composé de racine, de tige et de feuille. L’appareil végétatif est composé de

l’appareil racinaire qui est en contact avec le sol et de l’appareil aérien qui est en contact avec

l’atmosphère. On distingue les plantes herbacées (10 cm de hauteur env. comme le plantain) et

les plantes ligneuses qui possèdent un tronc et des tiges brunes et ramifiées qui contiennent du «

bois » (le chène, le marronnier ...).

Les cellules végétales présentent des particularités :

- Une paroi (membrane plasmique présente) : squelette de la cellule

- une vacuole liée à la gestion de l'eau dans la cellule et servant aux stockage de certaines

molécules

- des chloroplastes siège de la photosynthèse

- ...

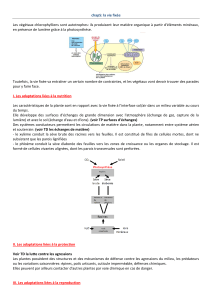

2- Les végétaux sont autotrophes

Les plantes (et les végétaux en général)

sont autotrophes pour le carbone : ils

réalisent la photosynthèse dans leurs

organes chlorophylliens, ce qui permet la

synthèse de matière organique (glucide

comme le glucose).

La capture de l’énergie lumineuse est

réalisé au niveau des chloroplastes, plus

précisément au niveau de structures

filamenteuses appelés thylakoïdes. Les

membranes des thylakoïdes sont riches

en pigments, notamment la chlorophylle.

De nombreuses réactions permettent

ensuite la transformation de l’énergie

lumineuse en énergie chimique (ATP et

pouvoir réducteur) qui permettent de fixer

les molécules de CO2 sur les molécules

organiques pour former des glucides.

Ainsi, la réalisation de la photosynthèse se traduit, pour la

plante en un besoin :

- D'une surface, la plus grande possible, pour capter la

lumière,

- d'une surface d'échange importante avec l'atmosphère pour

absorber le CO2 et rejeter le O2,

- d'un apport en sels minéraux pour synthètiser les différentes

protéines nécessaires aux réactions chimiques (chlorophylle,

…) et en eau.

3- La structure des feuilles permet la photosynthèse

Les feuilles présentent un rapport surface/volume très fort : la surface est maximale et le volume

est minimal grâce à une structure plate. Cette surface favorise la capture de l'énergie lumineuse

par les cellules chlorophylliennes

voir TP 10 : Montrer que la structure des feuilles crée une surface d'échange avec l'air facilitant

les échanges de gaz

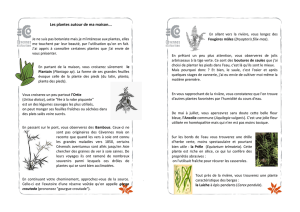

L'organisation de la feuille favorise la réalisation de la photosynthèse. La partie supérieure

est formée de cellules riche en chloroplastes, captant un maximum de lumière.

La partie inférieure est également formée de cellules chlorophylliennes mais celle-ci

ménagent de vastes espaces (méats) contenant une atmosphère interne échangeant des

gaz avec les cellules végétales

Cette atmosphère interne communique avec l'extérieur par les stomates

4- La structure des racines favorise l'absorption de l'eau et des sels minéraux

Voir TP10 : Montrer que les racines forment une surface d'absorption permettant de favoriser les

échanges avec le sol.

L'absorption de l'eau des des sels minéraux a lieu au niveau des poils absorbants des

racines. Le réseau important de racines et la finesse, le nombre et la taille des poils

absorbants la surface de contact entre le sol et la plante et par conséquence, sa capacité à

absorber l'eau et les sels minéraux.

Pour les racines, le chiffre est plus difficile à identifier mais il serait encore plus important que pour

les feuilles (généralement 30 fois plus que l’appareil aérien !) : 100 à 200 000 m2

Néanmoins, chez la plupart des plantes sauvages, l’observation des racines montrent une

absence totale de poils absorbants, remplacés par un manchon jaune/orangé autour des racines

les plus fines. Il s’agit des mycorhizes : ce sont des associations entre des champignons de la

litière (sol) et les racines des végétaux. Il y a bénéfice réciproque pour les 2 partenaires : le

champignon absorbe l’eau très efficacement et en donne une grande partie à la plante tandis que

la plante produit la matière organique qu’elle retourne au champignon : c’est une symbiose.

5- La structure interne des plantes favorise les échanges au sein de la plante

Voir TP10 : Montrer que l'existence de structures spécialisées permettent le transport d'eau et de

sels minéraux jusqu'aux feuilles

23 doc 1b p.101

24 doc 2ab p. 101

La plante vit à l'interface de deux milieux : le sol et l'atmosphère. Cette situation implique

des échanges de matières entre les organes. Ces échanges sont assurés par un double

réseau de tubes :

- L'eau et les sels minéraux (sève brute) sont transportés des racines vers les organes

chlorophylliens par le xylème (files de cellules mortes aux parois renforcées par des

dépôts de lignine

- Les produits de la photosynthèse sont redistribués vers l'ensemble de la plante par le

phloème (files de cellules vivantes allongés)

6- L'organisation interne de la

plante permet sa nutrition

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%