La gestion du phosphore et l`agriculture biologique - Capbio

36 DOSSIER

Plus que le mode de production

(conventionnel ou biologique) c’est le

niveau d’intensification et la nature

même des espèces animales ou végé-

tales présentes sur l’exploitation qui

déterminent les besoins en phosphore

des systèmes agricoles en place.

En plus de satisfaire aux exigences de

la réglementation conventionnelle sur

le phosphore, le mode de production

biologique interdit l’usage :

l des phytases en alimentation animale,

l des engrais minéraux de synthèse

pour la fertilisation.

Les matières organiques constituent la

source principale de phosphore en bio

dans nos départements.

En complément, les engrais phospha-

tés autorisés par le cahier des charges

AB (phosphates naturels, scories…)

peu solubles, présentent une faible

bio disponibilité, particulièrement en

sol basique ou neutre. Il convient donc

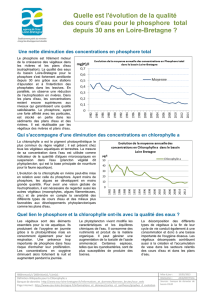

d’être attentif à l’évolution du phosphore

dans les sols en agriculture biologique

particulièrement en absence d’apport

de matières organiques.

En agrobiologie on raisonne la ferti-

lisation à l’échelle de la rotation plutôt

qu’en fonction des besoins de la culture

en place. La réponse aux besoins en

phosphore passe préférentiellement

par des apports de matières organiques

compostées, ainsi que l’utilisation d’en-

grais verts pour stimuler l’activité biolo-

gique du sol et favoriser la bio disponi-

bilité du phosphore présent dans le sol .

L’accès impératif des animaux au plein

air constitue une autre particularité

du cahier des charges de l’élevage

biologique.

Le dimensionnement des parcours

fait l’objet d’une réglementation qui

limite le nombre d’animaux sur la base

d’un chargement équivalent à 170 kg

d’azote/ha.

Pour les mono gastriques, et plus par-

ticulièrement la volaille, les rejets de

phosphore sur les parcours ne sont pas

homogènes. Il convient d’apporter une

attention accrue à l’implantation de

ces parcours (topographie, distances

à l’eau) ainsi qu’à la répartition des

animaux qui y séjournent. Le risque de

fuites de phosphore par ruissellement

sur ces zones est réel et des réflexions

sont en cours sur les techniques qui

pourraient permettre d’atténuer ces

risques sur le milieu.

La gestion du phosphore

et l’agriculture biologique

Mieux gérer les déjections des volailles sur parcours

De nombreuses espèces de volailles peuvent être produites sur parcours : volailles de chair ou poules pondeuses avec signe

de qualité ainsi que les canards en pré gavage.

Il convient de limiter le plus possible les risques de lessivage en évitant le ruissellement (mauvaise gestion des eaux de

pluie), en favorisant une bonne utilisation de la surface du parcours, en mettant en place si besoin une bande enherbée

(5m). Il est nécessaire d’assurer une bonne répartition des volailles sur le parcours. Il a en effet été montré que les surfaces

les plus exploitées sont les zones frontales et les zones ombragées situées à 30-40 m du bâtiment. Pour que les volailles

explorent plus le parcours, il faut jouer sur l’attractivité des zones sous-exploitées. On peut les attirer en mettant en place

des systèmes de couloir, arbustes par exemple, dans le prolongement des trappes à 3m du bâtiment et en implantant de

la végétation dès 20 à 30m après les trappes. Elle peut être constituée d’arbres de différentes hauteurs. D’autres pratiques

visent à limiter les pertes de phosphore comme placer des gouttières sur les toits des bâtiments, racler la zone bétonnée

devant les trappes pour récupérer les déjections et réensemencer les zones surexploitées .

En plus de la réglementation générale sur le phosphore, le mode

de production biologique doit composer avec l’interdiction

d’utiliser des engrais minéraux chimiques. Phosphates naturels

et matières organiques sont les seules ressources phosphatées

autorisées, une spécificité qu’il peut être difficile de gérer en

tenant compte des réglementations liées à l’épandage.

Aménager ses parcours pour favoriser

l’exploration par les volailles.

www.capbi -bretagne.com

1

/

1

100%