2011 Volume 2 Numéro 3 : Des nouvelles du Réseau

Centre hoSpitalier de l’UniverSité de Montréal

ChUMagazine

volUMe 2 n

0

3 - 2011

DOSSIER

URGENCES

TÉMOIGNAGE D’UN

GREFFÉ DU REIN

Alors qu’il assiste à un match de

hockey, son téléavertisseur sonne,

mais Pierre Martel, en attente

d’un rein depuis de longs mois,

ne l’entend pas à cause du bruit

ambiant. Un message au micro lui

demande de se rendre à l’extérieur

de l’aréna. Les policiers l’attendent

pour le conduire au CHUM.

Suite page 5

SPÉCIAL DON D’ORGANES ET DE TISSUS

LA PRATIQUE COLLABORATIVE, ÇA S’APPREND

SAISON ARTISTIQUE 2011- 2012

chumagazine est publié par la

Direction des communications du CHUM

3840, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2W 1T8

ÉDITRICE

Ève Blais

RÉDACTRICE EN CHEF

Camille Larose

COLLABORATION

Sandra Aubé, Lise Boisvert, Éloi Courchesne,

Nathalie Forgue, Geneviève Frenette, Andréa Galli,

Élodie Grange, Jacynthe Genesse, Sylvie Lafrenière,

Sabrina Ourabah, Técia Pépin, Sylvie Vallée

CONCEPTION GRAPHIQUE

André Dubois

CONSEILLER GRAPHIQUE

André Bachand

PHOTOGRAPHES

Martin Viau (page couverture), Stéphane Gosselin,

Dominique Lalonde, Luc Lauzière, Stéphane Lord

Photos de la soirée de reconnaissance : Redji Poirier

RÉVISION

Johanne Piché

IMPRESSION

Imprimerie Moderne

chumagazine est publié six fois l’an, tous les deux mois.

Les textes et photos doivent parvenir à la rédaction six semaines

avant la parution du numéro bimestriel.

Sauf pour les infirmières, le masculin est utilisé dans les textes

afin de faciliter la lecture et désigne aussi bien les hommes que les

femmes.

Les articles du chumagazine peuvent être reproduits sans

autorisation, avec mention de la source. Les photos ne peuvent

pas être utilisées sans autorisation.

DISPONIBLE SUR L’INTRANET DU CHUM

Accueil/dc/publications/chumagazine/volume2numéro3

DISPONIBLE SUR LE WEB

chumagazine.qc.ca

ISSN 1923-1822 chumagazine (imprimé)

ISSN 1923-1830 chumagazine (en ligne)

POUR JOINDRE LA RÉDACTION, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

camille.larose.chum@ssss.gouv.qc.ca, 514 890-8000, poste 23679

INTERNET

chumontreal.com

ACTUALITÉ

Les technologistes médicaux se font connaître ............................................ 7

La salle d'attente axée santé du Centre des naissances ......................... 8

Le Dr Soulières publie ....................................................................................................... 11

Brèves ...................................................................................................................................... 26

Les prix Reconnaissance de la DSI ........................................................................ 30

La soirée Reconnaissance des employés et médecins ............................. 31

RUBRIQUES

Édito ........................................................................................................................................... 3

Félicitations ........................................................................................................................... 10

Nouvelles du RUIS ............................................................................................................. 10

Les commissaires vous informent .......................................................................... 11

Les interventions AINÉES ............................................................................................. 12

La page de la recherche ................................................................................................. 13

La Fondation du CHUM ................................................................................................... 17

La promotion de la santé ............................................................................................... 24

C. A. ........................................................................................................................................... 25

Agrément ............................................................................................................................... 28

Nouveau CHUM .................................................................................................................. 29

A LA UNE

LANCEMENT

Arts et culture à l'hôpital

Pages 23

SPECIAL

Don d’organes et de tissus

Pages 4,5 et 6

COLLOQUE

La pratique collaborative

Pages 14, 15 et 16

DOSSIER

URGENCES

Pages 18 à 22

Formé de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc, au cœur de Montréal, le

CHUM est le plus grand centre hospitalier universitaire francophone en Amérique du Nord. À ce

titre, il occupe une place prépondérante dans l’application d’approches de soins novatrices, dans

la recherche de nouvelles connaissances, de même que dans la transmission du savoir auprès des

professionnels et futurs professionnels de la santé.

En plus d’accueillir la clientèle adulte de son territoire désigné, le CHUM reçoit des patients de

partout au Québec dans les spécialités où il possède une expertise reconnue, notamment en on-

cologie, maladies cardiovasculaires et métaboliques, neurosciences, médecine des toxicomanies,

hépatologie (spécialité des maladies du foie), transplantation d’organes, plastie de reconstruction y

compris les soins aux grands brûlés et, plus récemment, en gestion de la douleur chronique.

Structuré en grandes unités cliniques regroupant plusieurs spécialités, le CHUM place le patient au cœur

de son ac tion, de sor te que ce sont les spécialistes qui se relaien t auprès des malades et non l’ inverse.

Une réalité qui sera de plus en plus tangible grâce à la construction du nouveau CHUM, au 1000

rue Saint-Denis, et de son centre de recherche avoisinant, où médecins, chercheurs et autres

professionnels de la santé travailleront coude à coude sous un même toit.

LE PATIENT EST AU CŒUR DE NOTRE ACTION

(et en page couverture de chumagazine).

HÔTEL-DIEU DU CHUM

3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2W 1T8

HÔPITAL NOTRE-DAME DU CHUM

1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1

HÔPITAL SAINT-LUC DU CHUM

1058, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3J4

UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

514 890-8000

INTERNET :

chumontreal.com

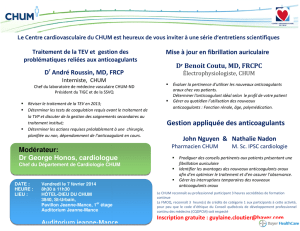

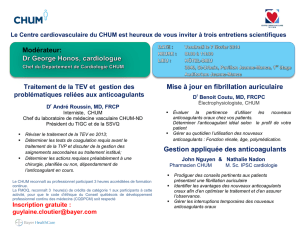

EDITORIAL

| CHUMAGAZINE | 3

Les urgences sont souvent la porte d’entrée des patients dans le

système de santé : manque de médecins de famille, méconnaissance

des ressources communautaires existantes, mais aussi problématiques

de santé aiguës bien réelles les conduisent chez nous. Il est de notre

devoir de les soigner, mais aussi de les guider, les orienter vers les

ressources les mieux adaptées à leur état de santé. Le bon patient

au bon endroit avec le bon soignant, voilà une idée qui guide

présentement nos actions.

La durée des séjours aux urgences fait régulièrement la une des

journaux : la présence de patients sur civière à l’urgence pendant plus

de 24 heures est un problème bien réel, ainsi que le difficile accès aux

lits d’hospitalisation des étages. Si nous pouvons prendre des actions

concrètes afin d’améliorer la situation, cette dernière reflète toutefois

certaines imperfections du réseau de la santé. Au CHUM, nous faisons

toutefois le choix, en tant que leaders de la santé au Québec, de ne pas

rester les bras croisés dans l’attente de solutions venues d’ailleurs. Le

dossier des urgences, par son importance pour la santé des patients

et son impact sur le quotidien des soignants, ne saurait attendre et

nous faisons le choix d’être proactifs.

En lisant le dossier du CHUMAGAZINE, vous constaterez que

plusieurs actions ont été prises au CHUM afin de changer la donne :

innovation dans les approches, participation à toutes les tables de

discussion sur le sujet et création de nouvelles tables au besoin, appel

à la technologie partout afin de raffiner les processus, partenariats,

etc. Tout cela parce que nous avons une obligation de résultats : nous

le devons à nos patients avant tout, dont les intérêts passent avant

les nôtres, mais aussi à tout le réseau de la santé qui compte sur un

hôpital exemplaire. Nous nous dirigeons en 2016 - c’est demain - vers

un nouvel hôpital dont l’urgence comptera 51 civières, alors que les

trois hôpitaux formant le CHUM en comptent aujourd’hui plus de

cent. On comprendra mieux l’importance, pour ne pas dire l’urgence,

sans jeu de mots, de poursuivre les efforts.

Il est important de faire tout ce qui peut être fait, dans l’hôpital

comme avec les instances externes, pour atteindre cet objectif,

somme toute plus que raisonnable, du 12 heures d’attente maximum

à l’urgence avant d'obtenir un lit.

Un comité chapeaute la réflexion renouvelée sur les urgences et

entreprend des actions audacieuses, dont vous pourrez lire le coup

d’envoi dans cette édition. Vous constaterez aussi que certaines

personnes ont fait de cette cause la leur et qu’elles y investissent

temps et énergie afin de changer la donne – et cela fonctionne !

Je crois sincèrement que chaque individu doit se sentir interpelé :

qu’il soit surspécialiste ou commis, chacun peut faire la différence.

Prendre le temps de reconsidérer sa façon de travailler en fonction de

l’objectif à atteindre est le devoir de tous les intervenants du CHUM,

et j’oserais avancer de tous les intervenants du réseau. Le CHUM

fait et continuera de faire sa part. Il prendra tous les moyens mis à

sa disposition et consacrera une énergie inépuisable à améliorer le

sort des personnes qu’il accueille nuit et jour. C’est un engagement

formel.

Ces efforts pourront vraisemblablement être éclairés par la saison

artistique du CHUM, lancée en ce dernier jour de mai dans la chapelle

des religieuses hospitalières, devant un parterre de patients et de

soignants, réunis non pas devant la maladie à soigner, mais bien pour

écouter quelques grands airs de Puccini. Le CHUM, c’est aussi cela,

un lieu qui donne l’occasion d’entendre, et de voir, du beau.

Christian Paire, directeur général

Vers

l’urgence

DE DEMAIN

4 | CHUMAGAZINE |

SPECIAL DON D'ORGANES ET DE TISSUS

Ces dernières années, la population

du Québec a grandement évolué dans

sa réflexion sur le don d’organes et

les Québécois y sont de plus en plus

favorables, tous les sondages l’indiquent.

Pourtant, les donneurs sont rares et, au

CHUM comme dans tout le réseau, des

efforts restent à faire pour augmenter les

dons. Après le Signez don et le Dites le don

de vive voix, voici le Pensez don, qui invite

la communauté hospitalière toute entière

à bonifier ces pratiques afin d’identifier

tous les donneurs potentiels à l’hôpital.

Il faut savoir d’abord que seulement 1 %

des décès survenant à l’hôpital peuvent

aboutir au don d’organes, et qu’un

seul donneur peut donner jusqu’à huit

organes, donc sauver potentiellement

huit vies : c’est pourquoi il est important

de les identifier tous et de n’en rater aucun.

Québec-Transplant, l’organisme mandaté

par le gouvernement pour coordonner les

dons d’organes et de tissus, a produit un

DVD soulignant les meilleures pratiques en

ce sens, que CHUMAGAZINE décrit ici.

DES OUTILS EFFICACES

L’Hôpital de Hull a conçu de nombreux

outils : conférences de sensibilisation visant

à ce que tout le personnel au chevet des

patients sache comment déterminer un

éventuel donneur d’organes, une bannière

colorée attire vers un kiosque d’information et

il existe un comité de don d’organes très actif.

Au CHUM, une bannière en forme de ruban

vert est déployée sur la porte du bureau des

infirmières de liaison en don d’organes et

de tissus, près de l’auditorium Rousselot.

Sous peu, ces affiches autoportantes se

retrouveront dans les entrées principales

des trois hôpitaux du CHUM. Le comité

de Hull a créé et amélioré un algorithme

d’identification des donneurs potentiels

qui indique la marche à suivre : patient de

tout âge avec atteinte neurologique grave

et irréversible, intubé sous ventilation

mécanique, sont les critères décrits pour

que le soignant appelle l’infirmière de liaison

en don d’organes et Québec-Transplant,

lesquels prendront en charge la suite du

processus. Un tel algorithme (ci-dessous)

existe au CHUM depuis 2007 et est remis aux

équipes des soins intensifs, des urgences et

de toute unité susceptible d’accueillir des

donneurs potentiels. Il est distribué aux

infirmières, résidents et médecins lors des

présentations et formations et au personnel

dans les kiosques tenus pendant la Semaine

annuelle du don d’organes et de tissus. En

outre, mesure simplissime et ô combien utile

et efficace, le dossier du patient indique si le

patient a signé sa carte d’assurance maladie,

cela dissipe rapidement les doutes et permet

de gagner un temps précieux.

UN RÔLE POUR

L’INHALOTHÉRAPEUTE

À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,

on a insisté sur la sensibilisation des

inhalothérapeutes : après tout, ce sont eux

qui intubent les patients et ils apprennent

avant tout le monde la gravité du pronostic.

À eux d’en informer l’infirmière-ressource

et Québec-Transplant. Cette tâche a été

ajoutée à leur feuille de travail. Au CHUM, la

détermination des donneurs potentiels par

les inhalothérapeutes devrait se concrétiser

d’ici l’été.

DISTINGUER L’ANNONCE DE LA

MORT DE LA DEMANDE DE DON

Au CHU de Sherbrooke tout comme au

CHUM, c’est le découplage de l’approche

aux familles qui a fait l’objet d’une réflexion,

donnant de meilleurs résultats. L’annonce

de la mort prochaine du patient et la

demande du don d’organes ne doivent pas

être réalisées par la même personne ni dans

la même rencontre : c’est ce qu’on appelle

le découplage. C’est d’habitude le médecin

qui annonce la mauvaise nouvelle, mais

ce peut être une infirmière, l’infirmière de

liaison en don d’organes, l’intervenant en

soins spirituels ou toute autre personne

qui a établi un lien particulier avec les

Pensez don

les meilleures pratiques

| CHUMAGAZINE | 5

proches qui discutent du don d’organes. Preuve de l’évolution des

mentalités : de plus en plus de familles ressentent le besoin de donner

un sens au deuil qu’elles vivent par le don des organes et des tissus

de l’être aimé, les soignants peuvent donc souvent profiter de cette

ouverture d’esprit.

UN EXEMPLE MULTICULTUREL

Le DVD raffine encore plus cette méthode de découplage en décri-

vant un cas particulier survenu à l’Hôpital de Montréal pour enfants

du CUSM, celui d’un bébé inuit de 20 mois chez qui on a prélevé le

cœur. Toute une équipe a entouré les parents, ici pour simplement

écouter et s’informer de la culture et des coutumes liées à la mortalité,

là pour expliquer les nuances entre un cœur qui bat encore et la mort

du cerveau, une famille déchirée par la peine et une autre, gonflée

d’espoir, des notions contradictoires difficiles à saisir en ces moments

pénibles. Les besoins spirituels ont été pris en charge par les interve-

nants qui ont créé un rituel funéraire inspiré de la culture et satisfai-

sant la famille. Il a aussi fallu rassurer les parents quant à l’intégrité du

corps qui serait transporté dans le Grand-Nord et exposé là-bas. On

a même pensé à ne pas mettre le logo de Québec-Transplant sur les

lettres de suivi pour préserver la confidentialité du processus.

LA NOUVELLE PRATIQUE DU DDC

Enfin, la vidéo décortique le tout dernier processus, celui du

prélèvement par suite de décès cardiocirculatoire (DDC), décrit à partir

d’une équipe de l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHUQ, expliqué

en partie par le Dr Jean-François Lizé, pneumologue et intensiviste du

CHUM, également directeur médical adjoint à Québec-Transplant.

On y suit un patient aux soins intensifs qui présente tous les critères

pour un don après décès par arrêt cardiocirculatoire (DDC) (voir

encadré), dont les gestes chirurgicaux de prélèvement diffèrent d’un

don après décès neurologique (DDN).

Première étape, la famille demande l’arrêt des traitements après

plusieurs semaines angoissantes et consent au don d’organes. Une

équipe est ici aussi mobilisée : la famille répond à un questionnaire

sociomédical indiquant, entre autres, qu’elle souhaite être présente au

moment de l’arrêt des traitements. Tout le processus est révisé, depuis

la demande de matériel spécifique jusqu’aux prélèvements, et le rôle

de chaque intervenant est précisé. En salle d’op, les toutes premières

minutes sont cruciales, car il faut faire vite et bien : couper les gros

canaux, réfrigérer les organes, disséquer, effectuer les prélèvements.

Un premier cas de don d’organes après arrêt cardiocirculatoire a

été réalisé avec succès à l’Hôpital Notre-Dame en juillet 2010.

Suite en page 6

Manon Levesque et Marie-Josée Lavigne, les deux infirmières de liaison en don d’organes et

de tissus du CHUM

Pierre Martel, greffé d’un rein

UNE DEUXIÈME VIE

grâce à un don d’organe

En voyage en Chine, Pierre Martel ne se doutait pas que sa vie

était sur le point de basculer. Parce qu’il avait des symptômes

similaires à la grippe, un pharmacien lui vend un médicament qui

n’aura pas l’effet escompté. De retour au pays, il apprend plutôt

qu’une bactérie mangeuse de chair s’est attaquée à un de ses reins

et s’est même propagée dans son sang. C’est le choc pour lui, sa

femme et ses enfants !

Commencent alors les pénibles traitements de dialyse qui

demandent tant de temps, sans compter les médicaments qu’il

doit prendre chaque jour. Lorsqu’une greffe de rein devient

nécessaire, Pierre Martel doit rester encore de longs mois sur la

liste d’attente. L’histoire du grand jour n’est pas banale. En 2003,

alors qu’il assiste à un match de hockey, son téléavertisseur sonne,

mais Pierre ne l’entend pas à cause du bruit ambiant. Qu’à cela

ne tienne : un message au micro de l’aréna lui demande de se

présenter à l’extérieur ! Des policiers l’attendent pour le conduire

au CHUM : on a enfin un rein pour lui et comme le donneur vient

tout juste de décéder, chaque minute compte! Pas le temps de se

demander ce que les gens vont penser de lui, si vivement emmené

par les policiers ! Il est greffé à l’Hôpital Notre-Dame par le Dr Azemi

Baraba, une grande opération qui a dû avoir son lot de mauvais

moments, mais dont il préfère ne garder que de bons souvenirs. Le

Dr Michel Pâquet assure le suivi. Il aura fallu sept ans à Pierre Martel

pour recevoir le plus précieux des cadeaux ! Aujourd’hui âgé de

62 ans, il se porte bien. Il a pris sa retraite, profite pleinement de la

vie et donne régulièrement des conférences sur le don d’organes.

Il demeure un grand amateur de voyages et passe maintenant ses

hivers en Floride entouré des siens. Une histoire qui démontre à

quel point le don d’organes est vital !

Témoignage

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%