Stratigraphie - Sciences de la mer

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession

des différentes couches géologiques ou strates. Il s'agit d'une approche intégrée, en ce

que des résultats apportés par la géochimie, la paléontologie, la pétrographie,

l'astronomie... sont réunis et exploités à travers différentes méthodes : biostratigraphie,

chimiostratigraphie, lithostratigraphie, magnétostratigraphie, cyclostratigraphie... Ces

méthodes, développées de façon relativement indépendante, sont ensuite réinvesties

dans des approches plus généralistes :

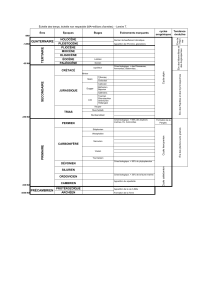

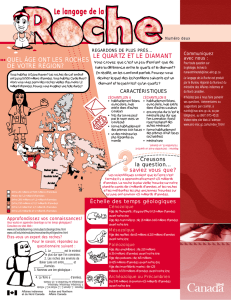

la chronostratigraphie cherche à établir une échelle des temps géologiques aussi

précise et fiable que possible en organisant les données élémentaires que constituent

les « unités chronostratigraphiques » ;

la stratigraphie séquentielle, exploitant la sismique, cherche à éclairer l'organisation

relative des corps sédimentaires en liaison avec les variations cycliques du niveau marin

à l'échelle régionale ;

la stratigraphie génétique cherche à dégager des modèles sédimentologiques généraux

pour effectuer des prévisions en sous-sol, en l'absence de données complètes (forages

ponctuels). Les grands principes [modifier]

Les principes de la stratigraphie sont en nombre variable selon les auteurs. Ces

principes sont d'une part des postulats, qu'il faut vérifier par l'observation, et d'autre part

des relations géométriques entre les formations géologiques étudiées. Les deux

principes qui semblent unanimement acceptés sont le principe de continuité et le

principe de superposition.

•Le principe d'identité paléontologique

Ce principe est le seul à ne pas être lié aux rapports géométriques entre les couches, mais à la paléontologie. Deux couches

Pour être qualifiée de fossile stratigraphique, une espèce doit :

avoir eu une grande extension géographique (permettant les corrélations),

avoir existé pendant une courte durée à l'échelle des temps géologiques,

avoir été abondante (condition nécessaire pour qu'on en retrouve à l'état fossile.)

•En archéologie

On utilise les mêmes principes dans le domaine de l'archéologie, les différentes couches, ou unités stratigraphiques, permett

Exceptions aux principes

Pour chacun de ces principes on peut trouver des exceptions. Ces exceptions dépendent du mode de sédimentation et de l'échelle à laquelle on les observe.

Les nappes alluviales les plus récentes peuvent être déposées après l'encaissement de la vallée et être plus basses que les alluvions

Discordance

Lorsqu'il y a interruption de la sédimentation, suivie d'une déformation (failles, basculement ou

Une discordance angulaire existe entre deux couches superposées dont les pendages sont différents de part et d'autre de la su

Certaines couches concordantes en un point, peuvent progressivement devenir discordantes

Lacune

Lorsqu'il n'y a pas de continuité chronologique entre deux couches, on parle de lacune. Il y a deux types de lacunes

•Lacune d'érosion : l'érosion a enlevé des couches, puis la sédimentation a repris en laissant la lacune.

•Lacune de sédimentation : pendant la période correspondant à la durée de la lacune la sédimentation s'est interrompue. Cela peut

(texte tiré de Géopolis : http://www.geopolis-fr.com/art42-stratigraphie.html )

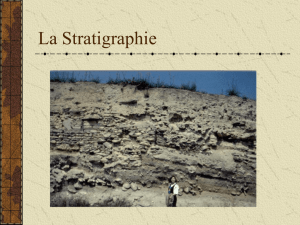

Strate

Strate (n.f.) c'est une couche géologique homogène dans une roche sédimentaire. Son épaisseur peut varier de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres. Visibles au niveau des

L'étude géophysique et chimique de ces couches, ainsi que des fossiles qu'elles renferment éventuellement peuvent permettre de les dater et de proposer des hypothèses sur l’histoire de la région.

Les principes généraux [modifier]

Le principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son étendue.

Le principe d'uniformitarisme : les structures géologiques passées ont été formées

par des phénomènes (tectoniques, magmatiques, sédimentaires ou autres) agissant

comme à notre époque. Voir aussi Charles Lyell.

Le principe d'identité paléontologique : deux couches ayant les mêmes fossiles sont

considérées comme ayant le même âge. Ce principe n'est pas lié aux rapports

géométriques entre les couches, mais à la paléontologie ; il se base sur l'existence de

fossiles stratigraphiques. Il permet de corréler des séries sédimentaires de régions

éloignées.

Les relations géométriques entre couches [modifier]

Le principe de superposition : en l'absence de bouleversements structuraux, une

couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la

recouvre.

Le principe d'horizontalité : les couches sédimentaires se déposent horizontalement ;

une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des

déformations postérieures à son dépôt.

Le principe de recoupement : les couches sédimentaires sont plus anciennes que les

failles ou les roches qui les recoupent.

Le principe d'inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont

plus anciens que leur contenant.

Exceptions aux principes [modifier]

Pour chacun de ces principes on peut trouver des exceptions. Ces exceptions

dépendent du mode de sédimentation et de l'échelle à laquelle on les observe :

les nappes alluviales les plus récentes peuvent être déposées après l'encaissement de

la vallée et être plus basses que les alluvions antérieures (néanmoins, les alluvions

récentes ne sont pas recouvertes par les plus anciennes).

les dépôts fluviatiles et deltaïques ne se déposent pas horizontalement, mais en

sédimentation oblique.

les sédimentations bio-construites ne sont pas obligatoirement horizontales (un récif

corallien n'est pas horizontal par exemple).

etc.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%