Eléments de corrigé du sujet : Habiter : un concept pertinent pour

Eléments de corrigé du sujet : Habiter : un concept pertinent pour une géographie véritablement humaine ?

PREMIERE PARTIE Le programme de sixième de 2009 introduit un terme fédérant l’ensemble des chapitres : habiter. Celui-ci vient

se substituer au terme « paysage ». La lecture comparée des programmes de 2002 et de 2009 donne parfois l’impression qu’il s’agit d’un

simple couper-coller entre deux termes finalement équivalent. Ce n’est bien entendu pas le cas. Si l’on prend davantage de recul, On

constate que ce changement s’inscrit dans la continuité du glissement progressif d’une géographie centrée sur les milieux naturels cadre

de la vie des hommes vers une géographie centrée sur les hommes et la relation qu’ils entretiennent avec l’espace. Il faut remonter à la

source de la géographie universitaire pour comprendre ce que ce changement recouvre. Les promoteurs du terme en font un concept

central d’une géographie humaine et même humaniste. Dans quelle mesure ont-ils raison ?

I. La géographie en quête d’humanité (composante « histoire de la géographie ») : habitat, habitant, habiter. ( on peut

ajouter habitare pour la racine latine du terme et habitus pour son usage sociologique). On croyait que le processus d’humanisation de

la géographie était achevé, il semblerait qu’il n’en est rien. Pourtant la géographie française a toujours été « humaine », Vidal de la Blache

et ses élèves ne s’intéressaient au milieu que comme un cadre dans lequel se déploient les genres de vie. Camille Vallaux décrivait les

relations entre les bretons et l’espace littoral et maritime), Albert Demangeon décrivait les toits, les maisons rurales, les villages (villages

rue-village groupés-villages dispersés…), Jean Brunhes cherchait à faire l’inventaire des solutions particulières que chaque groupe

humain mobilisait pour occuper un territoire (étude sur l’irrigation dans le milieu méditerranéen) et lorsque les enquêteurs de son équipe

de l’inventaire du monde allait à la rencontre d’une population, la première questions qu’ils se posaient était : où habitent-ils ? Bref la

description et l’explication de l’habitat a toujours été au cœur de la géographie humaine. L’habitat, était expliqué comme un élément de

la symbiose entre les groupes humains, leur milieu et les civilisations qui en résultaient (l’esquimau et l’igloo, le noir et la case, le

bourguignon et la ferme à cour fermée…). Au-delà de la caricature, on voit par là que la centration sur l’habitat, artéfact, a peu à peu fait

place à la centration sur l’habitant. Après la Seconde Guerre mondiale, Maurice Le Lannou, propose une nouvelle définition de la

géographie qui serait « la science de l’homme-habitant ». Pour lui, habiter renvoie à la « la connaissance sans cesse plus affinée des

multiples relations entre les hommes et les lieux où ils vivent». Car « habiter, c’est vivre sur un morceau de la planète, en tirer de quoi

satisfaire les besoins élémentaires de l’existence […] ». « Habiter signifie [donc] à la fois demeurer, posséder, construire et vivre en

symbiose avec un espace concret. » (Michel Sivignon). C’est au nom d’une géographie humaniste que Le Lannou défend cette définition

de la géographie, inspirée notamment par les travaux de Carl Sauer (Berkeley). La convergence entre Sauer et Le Lannou correspond

aussi à une commune opposition à la « nouvelle géographie » (école de Chicago, géographie urbaine, modélisatrice, statistique et

spatialiste) que ces auteurs rejettent comme technocratique, structuraliste et marxisante. L’homme habitant s’oppose alors à l’homme

producteur (Pierre George). Point en effet, derrière cette approche, la figure du paysan sédentaire et une certaine nostalgie ruraliste qui

dénonce l’essor de la technologie, l’urbanisation et la mobilité qui caractérisent la modernité d’après-guerre et Le Lannou apparaît

comme un fieffé réactionnaire aux yeux et sous les plumes des jeunes loups de la géographie (Levy, Grataloup…). Sa défense

(presqu’une croisade) d’une géographie humaniste est reprise aujourd’hui avec des arguments très proches, par Jean Robert Pitte sous la

plume duquel on ne rencontre jamais le terme d’habiter employé comme un substantif mais comme un verbe et associé à celui

d’habitant. Il faut donc en venir à la notion d’habiter, plus récente, qui doit être considérée comme la version modernisée de l’espace

vécu d’Armand Frémont devant permettre au géographe de prendre en compte les perceptions et les représentations de l’espace, mais

une notion débarrassée de ses scories psychologisantes. L’espace vécu consiste en l’espace de vie des hommes (espace physique,

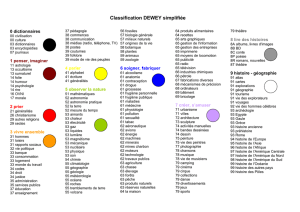

objectif) conjugué aux pratiques et perceptions (espace sensoriel et d’actions, subjectif). Hervé Thery, dans le dictionnaire les mots de la

géographie (éditions Reclus,1992), » prend en compte ce passage de l'habitat à l’habiter dans sa définition qui commence par une version

« traditionnelle, « L'habitat est l'ensemble et l'arrangement des habitations dans un espace donné. » et s’achève par une question qui ouvre sur la

notion d’habiter : « Habité peut être pris dans un sens ordinaire ou dans un sens fort qui implique une forte et quasi tangible « présence

» humaine [...]. « Habiter un lieu, est-ce se l'approprier? »

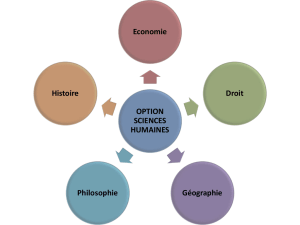

II. L’individu au centre de toute chose géographique (Composante épistémologique)

Philippe Pelletier (Le Japon. Crise d’une autre modernité, Belin, Collection Asie plurielle, 2003) part de son expérience de terrain. A

Kyoto dans le temple Ryoanji se trouve un jardin de graviers avec quinze rochers qui symbolisent les îles. Au cours d’une de ses visites,

il trouve des touristes américains recueillis, entourés de collégiens japonais chahutant. C’est l’effet Lost in translation (le rapprochement

n’est pas fortuit), c’est-à-dire un décalage culturel profond : contrairement à nos églises occidentales, le temple n’est pas porteur de sacré

en dehors des cérémonies. Il en va de même pour les sanctuaires shinto, qui sont des lieux de jeu, de rendez-vous, voire de drague ! Ils

jouent un peu le rôle de nos places publiques, peu nombreuses dans l’urbanisme traditionnel japonais. Cet exemple montre que pour

comprendre les lieux, il faut considérer que « les êtres humains ne vivent pas dans le monde tel qu’il est, mais dans le monde tel qu’ils le voient, et, en

tant qu’acteurs, ils se comportent selon leur représentation de l’espace. » (Jacques Lévy et Michel Lussault (sld), Dictionnaire de la géographie et de l’espace

des sociétés, Paris, Belin, 2003). La géographie qui émerge dans cette approche adopte un point de vue phénoménologique sur le monde.

Pour Heidegger, habiter est une activité primordiale, constitutive de l’être humain. Dès lors c’est tout le cadre des relations entre

l’homme et l’espace qui se construit sur la prééminence de l’être-là, le Dasein, différent de l’existence qui en serait en quelque sorte la

manifestation. La notion d’habiter s’impose ainsi comme centre de la réflexion ; Heidegger distingue radicalement « habiter » (trait

fondamental de l’être) et « se loger » (simple acte fonctionnel). Eric Dardel (l’homme et la terre, 1952) est un précurseur, dès 1952, de ce

courant géographique. Pour lui, « la géographie phénoménologique prend en compte les relations existentielles de l’homme et de la Terre. Celles-ci définissent

une "géographicité" : "inscription" primitive, présociale et affective "du terrestre dans l’humain et de l’homme sur la Terre". Sujets et objets s’interpénètrent ainsi

pour former un monde géographique qui n’est accessible que par l’expérience vécue. La question posée est celle de « l’humanisation des milieux biophysiques par

l’habiter et la manière dont les hommes confèrent du sens, par et pour ce processus, à la Terre et à la nature – que cette humanisation construit en tant que

dimension de la société puisque la nature est un artefact humain. » (M Lussault, dictionnaire…). La réflexion d’Augustin Berque s’inscrit dans sa

filiation lorsqu’il définit l’écoumène comme la « relation de l’humanité à l’étendue terrestre » et non pas simplement comme la « partie habitée de la

Terre ». Selon lui, « l’écoumène, c’est la Terre en tant que nous l’habitons. Plus encore : en tant que lieu de notre être. » S’intéressant aux mobilités,

Mathis Stock (cdoc 1) propose l’idée de l’habitat polytopique de l’homme d’aujourd’hui qui se caractérise par des résidences multiples,

de nombreux espaces de pratiques choisies ou contraintes. Selon lui, cet habitat polytopique est emblématique des sociétés

contemporaines, marquées par les mobilités et la condition urbaine. Cette expression est utilisée pour montrer que l’homme habite un

espace complexe composé de lieux significatifs dont cet habitant se sentira proche quelle que soit leur distance métrique. Il parle aussi

d’« individus géographiquement pluriels ». La notion de mobilité, au cœur des sociétés modernes, marque le point de départ de

l’interrogation sur l’habiter humain conduite au sein du MIT (Mobilités, itinéraires, territoires) dirigé par Rémy Knafou. Olivier

Lazzarotti et Mathis Stock participent à ces travaux. La notion d’habiter renvoie aux espaces de vie, aux lieux, de plus en plus éloignés

les uns des autres, fréquentés par les individus. Mais « l’éloignement physique du point central de l’habiter – la demeure – n’est plus une entrave à la

découverte et à l’appropriation d’autres lieux. L’habiter ne dépend plus de distances physiques mais de distances affectives. » L’évolution des pratiques de

mobilités influence ainsi la réflexion sur l’habiter. D’ailleurs, appliquer la notion d’habiter au tourisme, qui « a pour objectif de permettre aux

individus de se déplacer […] en allant habiter temporairement dans d’autres lieux » (Olivier Lazzarotti, Habiter. La condition géographique, Paris, Belin,

2006), permet de s’interroger sur les liens entre cette notion et la durée. Travailler sur l’habiter c’est donc se poser plusieurs questions :

De quelle manière les individus pratiquent-ils les différents lieux ? Quelles sont les significations des différents lieux pratiqués? Quels

sont les lieux reçus, choisis, investis comme référents? (cf doc 2 et 3) Comment nous débrouillons-nous avec les lieux dans un contexte

de mobilité accrue?

III. Travailler sur l’habiter conduit-il à une pratique « véritablement humaine » de la géographie ? Les démarches des

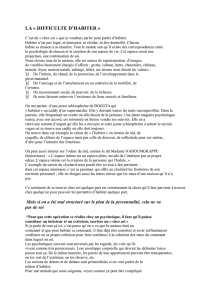

géographes de l’habiter doivent beaucoup à la sociologie. En 1965 paraissait l'habitat pavillonnaire, étude dirigée par Henri Raymond et

préfacée par Henri Lefebvre. A une époque où la politique du logement est au tout collectif, ces sociologues sont allés interroger les

habitants de logements pavillonnaires : l'habitat était étudié à partir de la vision qu'en avaient les habitants. La méthode était celle de

l'entretien non directif. Il s'agissait de prendre au sérieux la façon dont les habitants mettaient en mots l'espace et les emboîtements

d'échelles. Cette pratique de l’entretien théorisée (pour la sociologie) par Pierre Bourdieu (La misère du monde, Le Seuil, 1993) emprunte à

l’ethnologie et à l’anthropologie le principe de l’implication du chercheur dans son objet de recherche (observation participante de B.

Malinnowski) et de la non-extériorité du chercheur. Elle se fonde sur des principes humanistes, en particulier l’affirmation de la

primauté de la parole des habitants sur celle des chercheurs, dans la Misère du Monde ce principe est érigé en dogme. En géographie

l’étude de Djémila Zenedi-Henry (doc 2) offre un remarquable exemple de cette démarche. C'est également ce que fait le géographe

Laurent Cailly lorsqu'il étudie l’exemple de l’aire urbaine d’une ville française (Tours) où il se pose la question de savoir s'il existe un

mode d’habiter spécifiquement périurbain. Il a mené une enquête sur 27 habitants de l'aire urbaine de Tours, à travers des entretiens et

l'exploitation de leurs « carnets de mobilité » dans lesquels ils ont noté leurs déplacements, avec leurs motifs et leurs modalités. L’analyse

de ces « sources » permet ensuite à Laurent Cailly de distinguer trois types d'individus : le « reclus » qui vit replié dans son logement (très

faible mobilité hors travail, citadinité faible), le « villageois » qui investit fortement son logement mais fait également preuve d'une

mobilité locale forte (évitant le coeur de l'agglomération et faisant naître un petit « pays » en marge de la ville) et le « métropolitain »

pour qui la mobilité n'est pas un fardeau (citadinité la plus forte). On voit par là qu’une fois l’information recueillie, c’est à nouveau le

chercheur qui met en mots, conceptualise et théorise les données. Rares sont les chercheurs qui s’en tiennent aux catégorisations des

interviewés ou qui associent ces derniers à la construction des typologies. Dans ce cas on retrouve finalement une démarche inductive

très classique et la phénoménologie apparaît presque comme un alibi pour renoncer à la démarche hypothético-déductive imposée par la

géographie universitaire dominante… La thèse d’A F Hoyaux (Habiter la Ville et la Montagne : Essai de Géographie Phénoménologique sur les

relations des habitants au Lieu, à l'Espace et au Territoire, exemple de Grenoble et Chambéry, interroge longuement et de façon très

savante les conditions et les principes de ces pratiques. De telles méthodes ont l’avantage d’afficher explicitement leur limites : la

longueur des entretiens et le traitement qui en est fait en limite le nombre et aucune statistique n’en découle. Ce qui fait que les

conclusions d’une enquête centrée sur une problématique sont difficilement comparables à celle d’une autre. Cette géographie de

l’habiter court ainsi le risque de l’émiettement. D’autant que chaque chercheur privilégie un mode de traitement des informations

(sociologique, anthropologique, linguistique…). Ce risque est accentué par la quasi-exclusivité accordée à l’individu. Est-ce le prix à

payer pour une géographie véritablement respectueuse des individus et en ce sens plus humaine que la géographie sociale accusée de

plaquer des théories toute faite sur les réalités socio-spatiales ? ou est-ce une supercherie intellectuelle qui, sous couvert de donner la

parole aux individus en revient à une subjectivité absolue, renonçant à rendre compte des clivages sociaux objectifs et donc à donner

aux acteurs les moyens de les combattre ?

Au terme de cette étude, il est possible de tenter une redéfinition du concept d’habiter. Voici les composantes que propose Jean-

François Thémines : l’habiter en géographie c’est : Un rapport aux lieux (de la vie quotidienne) et non à la Terre - Ce que font les

individus avec les lieux (les usages). Le lieu est un contexte pour l'action.- Le fait où nous nous débrouillons avec les lieux dans un

contexte de mobilité. - Une variété des manières de pratiquer les lieux, -Les lieux de plus en plus distants (dimension horizontale) mais

insérés le plus souvent dans des contextes spatiaux, des milieux (dimension verticale). Cette limite a pour corolaire une sous-estimation

du politique et des conflits spatiaux (géopolitique) qui laisse les individus très seuls et entre en tension avec les principes éthiques

annoncés. Véritablement humaine, la géographie de l’habiter l’est incontestablement, mais en négligeant les dimensions politiques et

sociales, elle ne l’est pas davantage que d’autres approches géographiques. Elle ouvre la géographie sur une dimension que la géographie

scolaire en particulier avait tendance à négliger : la poétique. Henri Lefevre, dans la Révolution urbaine (1970) écrivait “L’être humain

(ne disons pas l’homme) ne peut pas ne pas habiter en poète. Si on ne lui donne pas, comme offrande et don, une possibilité d’habiter poétiquement ou d’inventer

une poésie, il la fabrique à sa manière ». Dans cette mesure là au moins l’habiter apporte un supplément d’humanité à la géographie !

SECONDE PARTIE

Sujet très proche du sujet posé sur la citoyenneté dans la ruralité. Faute d’un temps suffisant pour faire un corrigé spécifique, je vous

renvoie donc à ce corrigé (sujet de géographie N°3 qu’il faut adapter en éliminant les aspects spécifiquement liés à la ruralité pour faire

place à des développements plus longs sur les aspects généraux de la démocratie locale et à des exemples urbains.

1

/

2

100%