les mélanomes malins ano-rectaux a propos de deux cas

Médecine du Maghreb 1996 n°60

RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent deux cas de mélanome malin

anorectal colligés à la Clinique Médicale B au CHU Ibn

Sina. C’est une affection rare, de mauvais pronostic. La

chirurgie reste actuellement le seul volet thérapeutique.

SUMMARY

The authors re p o r t two cases of anorectal malignant

melanoma, seen and managed in the service of Mede-

cine B. It’s a very uncommun affection of bad pronostic.

At the present time, the surgical management is the

only therapeutical attitude.

reste du bilan d’extension est négatif. Mais le patient est

décédé quelques jours après son admission à l’hôpital.

Observation 2 : Mr K. MBAREK. Âgé de 64 ans hospita-

lisé en Juillet 1993 pour des proctalgies qui durent depuis

une année, accompagnées de rectorragies. L’examen proc-

tologique en position genu pectorale révèle une tumeur

bourgeonnante à 5 cm de la marge anale occupant l’hémi

circonférence gauche du rectum, de 4 cm de diamètre.

L’examen anatomo-pathologique d’un fragment biopsique

de la tumeur est en faveur d’un mélanome malin achro-

mique.

Le lavement baryté révèle un aspect radiologique en faveur

d’un processus tumoral bourgeonnant ano-rectal situé à

5 cm de la marge anale et étendue sur 4 cm.

L’échotomographie abdominale montre une paroi rectale

épaissie d’allure tumorale avec présence d’adénopathies

satellites ; le foie est homogène. La radio pulmonaire est

normale. L’intervention chirurgicale a consisté à une large

résection locale de la tumeur. Une chimio-radiothérapie

était prévue, mais le malade a développé rapidement des

métastases pulmonaires.

DISCUSSION

Le mélanome malin ano rectal (MMAR) est une affection

rare (1 à 3% de tous les mélanomes). On l’estime de 0,25 à

1,25% de toutes les tumeurs anales (1).

Il survient à tous les âges avec un pic de fréquence vers la

6ème décade. Il existe une légère prépondérance féminine,

alors que dans notre série nos deux malades sont de sexe

masculin et âgés respectivement de 73 et 64 ans.

Sur le plan étiopathogénique, si l’action des radiations

solaires ne peut être retenue dans la localisation anale,

l’hypothèse d’une irritation chronique entretenue par le

traumatisme de la défécation paraît bien artificielle (2).

Le diagnostic du MMAR reste dans la plus part des cas très

tardif. Le délai entre les signes révélateurs et la consulta-

tion est variable (Tableau 1).

LES MÉLANOMES MALINS ANO-RECTAUX

A PROPOS DE DEUX CAS

N. BENZZOUBEIR, H. KRAMI, N. DAFIRI, H. OUAZZANI, M. SOUALHI,

L. OUAZZANI, F. FADLI, Z. HAKAM, F; SOUIDINE, A. BENNANI*.

* Clinique Médicale B. CHU - Avicenne - Rabat.

Les mélanomes malins (MM) sont des tumeurs malignes

développées aux dépens du système pigmentaire. La loca-

lisation ano-rectale se caractérise par sa rareté : 3ème rang

après les localisations cutanées et oculaires, et par son pro-

nostic extrêmement sombre. A propos de deux observa-

tions colligées à la Clinique Médicale B à Avicenne, nous

voudrions souligner les principales caractéristiques de cette

affection.

OBSERVATIONS

Observation 1 : Mr T. AHMED. Âgé de 73 ans est hospi-

talisé en Juillet 1991 pour des proctalgies évoluant depuis

1 mois accompagnées de rectorragies, d’émissions glaireu-

ses et d’un prurit anal. On découvre à l’examen proctolo-

gique une énorme tumeur bourgeonnante de consistance

pierreuse, de couleur noirâtre de 10 cm de diamètre. Cette

tumeur anale circonférentielle et sténosante empêchait la

pratique d’un toucher rectal. L’examen somatique décou-

vre deux volumineuses adénopathies inguinales bilatérales,

dures et fixées par rapport au plan profond.

L’examen anatomo-pathologique d’un fragment biopsique

de la tumeur anale montre qu’il s’agit d’un mélanome. Le

Médecine du Maghreb 1996 n°60

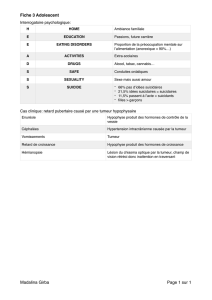

Auteurs Nb de cas Délais moyens (en mois)

Angeras (3) 11 6

Huguier (7) 17 4,5

Pack (9) 20 8

Notre série 2 6,5

Les signes révélateurs sont dominés par les manifestations

proctologiques (tableau 2).

La constatation par le patient d’adénopathies inguinales

n’est pas rare (7 fois sur 49 dans le travail de stearns) (11).

Tableau 2 : Signes fonctionnels et généraux rapportés

par PYPER (14 patients), CHIU (34 patients),

notre série (2 patients)

Signes cliniques Pyper (10) CHIU (6) Notre série

Rectorragies 12 (85,7%) 24 (70%) 2 (100%)

Constipation 7 (50%) 10 (29%) 0

Douleurs anales 6 (42,8%) 16 (47%) 2 (100%)

Masse 4 (28,5%) 13 (38%) 1 (50%)

Amaigrissement 4 (28,5%) 2 (6%) 1 (50%)

Macroscopiquement ; l’aspect habituellement observé du

MMAR est celui d’une tumeur végétante souvent polypoï-

de et dure. Le siège le plus fréquent est la partie haute du

canal anal, le pôle inférieur arrivant à la ligne pectinée, le

pôle supérieur s’étendant au bas rectum. La taille de la

tumeur varie de quelques millimètres à plusieurs centimè-

tres (2) (dans notre série, elle atteignait respectivement 10

et 4 centimètres).

Rarement il envahit toute la circonférence et devient sté-

nosant (observation 1), le plus souvent il s’étend dans le

rectum (observation 2), ou s’extériorise par l’orifice anal

sous forme d’une masse bourgeonnante (observation 1).

L’aspect macroscopique de la lésion permet dans la majo-

rité des cas d’évoquer hautement le diagnostic du MM.

Toutefois une thrombose hémorroïdaire ou un prolapsus

étranglé peuvent poser dans certains cas quelques diff i -

cultés diagnostic. Par ailleurs, l’absence de pigmentation

peut faire méconnaître l’éventualité d’un MM devant

n’importe quelle lésion bourgeonnante ano-rectale. Dans

tous les cas, le diagnostic ne peut être qu’histopathologi-

que. Cependant, la biopsie comporte un risque, elle est

considérée comme traumatisante donnant un coup de fouet

à l’évolution de la tumeur; Ce qui explique qu’un certain

nombre d’auteurs ont proposé un cytodiagnostic par racla-

ge ou par ponction de toutes les tumeurs brunâtres (8).

L’extension du MMAR se fait de proche en proche, mais

aussi par voie lymphatique et sanguine. Ainsi, il est habi-

tuel de distinguer les stades I (lésion limitée au canal anal),

II (présence de métastases viscérales essentiellement le

foie, le poumon, le cerveau et l’os) (2). D’une façon géné-

rale, le pronostic du MM cutané dépend essentiellement de

l’épaisseur de la tumeur (5).

C’est ainsi que pour une certaine épaisseur inférieure à

0,75 mm il n’y a aucune métastase, par contre ce pour-

centage atteint 84% pour une lésion de plus de 3 mm

d ’ é p a i s s e u r. Or les MM de la région anale sont habituel-

lement découverts très tardivement, ceci explique l’échec

thérapeutique dans la mesure où l’on est, lors du diagnostic

initial devant une lésion déjà dépassée.

Les moyens thérapeutiques sont représentés essentielle-

ment par la chirurgie. L’acte le plus réalisé est l’amputation

abdomino-périnéale (AAP) avec curage ganglionnaire

inguinal et pelvien. D’autres thérapeutiques ont été

essayées (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie),

mais leurs résultats restent décevants.

La plupart des séries de la littérature font surtout état de

traitements chirurgicaux : HUGUIER et LUBOINSKI (7)

ont rapporté 17 malades, avec une survie moyenne de 14

mois ; 4 malades étaient en vie plus de 36 mois après le

traitement, 2 patients traités par irradiation seule ont sur-

vécu 6 et 19 mois. BOLIVAR et Coll. (4) ont présenté deux

observations avec des survies de 4 et 5 ans après A.A.P.

Dans la série de 36 patients de WANEBO et Coll (12), la

médiane de survie était de 21 mois après exérèse localisée

et de 7 à 14 mois en cas d’A.A.P.

CONCLUSION

Les MMAR sont des tumeurs rares. Malgré leur aspect

macroscopique caractéristique, leur diagnostic est généra-

lement tardivement porté. Leur pronostic reste redoutable

surtout lié à l’évolution métastatique. La chirurgie reste la

principale arme thérapeutique.

LES MÉLANOMES ANO-RECTAUX… 17

Médecine du Maghreb 1996 n°60

N. BENZZOUBEIR, H. KRAMI, N. DAFIRI, H. OUAZZANI, M. SOUALHI,

L. OUAZZANI, F. FADLI, Z. HAKAM, F; SOUIDINE, A. BENNANI

18

BIBLIOGRAPHIE

1 - R. ALAOUI et Coll.

Le mélanome ano rectal primitif.

Med Chir. Dig. 1987, 16 : 351-353.

2 - M. AMOURETTI et Coll.

Les mélanomes malins ano-rectaux.

M.C.D. - 1984 - 13 - n°1 : 47-49

3 - ANGERAS et Coll.

Primary anorectal malignant melanome.

Journal of surgical oncology, 1983, 22 : 261-264.

4 - J.C. BOLIVAR et Coll.

Melanoma of the anorectal region.

Surg. Gynecol. Obstet. 1982, 154 - 337-341.

5 - A. BRESLOW.

Pronostic des mélanomes malins : influence de l’épaisseur de la tumeur et

des niveaux d’invasion.

C.M., 28-4-1979 : 101-117.

6 - Y.S. CHIU et Coll.

Malignant melonoma of the anorectume.

Dis. Col. Rect. 1980, 23, 2 : 122-124.

7 - M. HUGUIER et Coll.

Les mélanomes malins ano rectaux.

Arch. Fr Mal App. Dig. 1973, 62 : 579-590.

8 - R. LAUMONIER et Coll.

Mélanomes malins du rectum glandulaire.

Arch. Fr. App. Dig. 1962, 51 : 700-705.

9 - G.T. PACK et Coll.

End results in the treatment of malignant melanoma.

Ann. Surg. 1952, 136 : 905-911.

10 - P.C. PYPER et Coll.

Melanome of the anal canal.

Br. J. Surg. 1984, 71, 671-672.

11 - M.W. STEARNS.

Malignant melanoma In : Néoplasms of the colon, rectum and anus.

Wilcy. New York, 1980, 123.

12 - H.J. WANEBO et Coll.

Anorectal melanome.

Cancer, 1981, 47, 1891-1900.

1

/

3

100%