L`acétaminophène, pas si banal que ça

www.ProfessionSante.ca | cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 1

✓ Connaître la réglementation actuelle

sur l’acétaminophène.

✓ Présenter les statistiques d’intoxications

du Centre antipoison du Québec.

✓ Réviser les mécanismes de toxicité de

l’acétaminophène.

✓ Reconnaître les signes et symptômes

d’intoxication aiguë ou chronique à

l’acétaminophène.

✓ Savoir quand et à qui adresser

un patient présentant des signes et

des symptômes d’intoxication à

l’acétaminophène.

Objectifs pédagogiques

Publié grâce à une subvention sans restrictions de

Révision scientique :

René Blais, M.D., FRCPC, ABMT,

directeur médical du Centre antipoison

du Québec

Pierre-André Dubé

B. Pharm., M. Sc.,

pharmacien et

responsable scientique

en toxicologie clinique

au Centre de toxicologie

du Québec, INSPQ

Avec plus de 430produits différents sur le mar-

ché canadien contenant de l’acétaminophène,

ce dernier est le médicament en vente libre le

plus facilement accessible pour tous les groupes

d’âge1. On peut le retrouver comme ingrédient

actif unique dans plusieurs produits de teneurs

et de formats différents (Tableau I) ou en asso-

ciation avec un ou plusieurs produits contre le

rhume, la grippe ou les allergies (dextrométhor-

phane, phényléphrine, pseudoéphédrine, anti-

histaminiques), des opioïdes (codéine ± caféine,

oxycodone, tramadol) et des relaxants muscu-

laires (méthocarbamol). Dans les produits com-

binés pour adultes, on retrouve généralement

300 mg, 325 mg ou 500mg d’acétaminophène

par unité posologique.

L’acétaminophène est indiqué pour le traite-

ment de la douleur légère à modérée et pour la

réduction de la fièvre. Il est considéré comme le

médicament de premier choix pour la gestion de

l’arthrose et de la fièvre chez les enfants2. En

pédiatrie, des doses d’acétaminophène de

10à15mg/kg/dose toutes les 4 à 6 heures par

voie orale ou rectale sont généralement considé-

rées comme sûres et efficaces3. On recommande

une dose cumulative maximale de 90mg/kg/jour

chez l’enfant ou de 75mg/kg/jour chez l’enfant

fiévreux de moins de six ans. Chez l’adulte, les

doses usuelles varient entre 325 mg et 1000mg

toutes les 4 à 8 heures par voie orale ou rectale,

avec un maximum de 4 g/jour.

Réglementation

Au Québec, selon le Règlement sur les conditions

et modalités de vente des médicaments, l’acéta-

minophène est inscrit à l’annexe III, donc vendu

en pharmacie sous le contrôle et la surveillance

constante d’un pharmacien5. Selon ce même

règlement, l’acétaminophène devient hors

annexe (peut donc être vendu hors pharmacie)

lorsque disponible sous forme pharmaceutique

destinée à une administration par voie orale,

dont le format de conditionnement contient

moins de 25unités posologiques de 325mg ou

moins (total 8125mg) et vendue en emballage

unique comprenant un seul format de condition-

nement. L’acétaminophène est donc disponible

en petits formats dans les dépanneurs et les

épiceries, mais le format de plus de 24compri-

més n’est disponible qu’en pharmacie.

Depuis l’automne2010, tous les produits dis-

ponibles sans ordonnance contenant de l’acéta-

minophène doivent satisfaire à la Ligne directrice

de Santé Canada dite « Norme d’étiquetage pour

l’acétaminophène6 ». Cette norme d’étiquetage

détermine les ingrédients acceptables, les poso-

logies et les allégations permises pour ces pro-

duits, ainsi que le caractère d’imprimerie, les

modes d’emploi et les mises en garde spécifiques

aux ingrédients qui seront requis sur les étiquet-

tes. Pour les formulations dites « pédiatriques »,

le format de l’emballage doit être d’au plus 1,92g

pour les unités posologiques de 80mg et de 3,2g

pour celles de 160mg, mais aucune limite n’est

proposée pour les produits destinés aux adultes.

Ainsi, au Québec, une formulation destinée aux

adultes et vendue en pharmacie n’aura aucune

limite de quantité par format, par exemple

200 comprimés de 500mg (100g) (TableauI),

dans la mesure où le format respecte la norme

d’étiquetage de Santé Canada.

Ces dernières années, plusieurs pays ont

adopté différentes approches afin de réduire

l’incidence des intoxications à l’acétamino-

phène.

En 1998, le Royaume-Uni a adopté une poli-

tique pour restreindre le contenu d’acétamino-

phène dans les emballages vendus hors phar-

macie à un maximum de 8g, et à un maximum

de 16g lorsque vendu en pharmacie7,8. Cette

politique encadrait également les produits

contenant de l’acétaminophène en association

avec d’autres médicaments.

En mars2009, l’Allemagne a adopté une

politique pour restreindre la vente d’acétamino-

phène en pharmacie uniquement, autorisant un

maximum de 10g par emballage7.

En juin2009, la Food and Drug Administration

(FDA) américaine a créé un comité consultatif

sur la problématique de santé publique de l’in-

suffisance hépatique induite par l’intoxication

non intentionnelle à l’acétaminophène9. Afin de

réduire les intoxications involontaires à l’acéta-

minophène en vente libre, le comité a émis, en

plus des mesures déjà en cours, les recomman-

dations suivantes :

⦁ Favoriser une meilleure formation du public;

⦁ Améliorer l’étiquetage;

⦁ Limiter la dose quotidienne maximale à

3250mg et à une dose plus faible si plus de

trois boissons alcoolisées sont consommées

quotidiennement;

⦁ Limiter la teneur à 325mg pour les compri-

més à libération immédiate avec une dose

unique maximale de 650mg;

L’acétaminophène,

pas si banal que ça !

as clinique

C

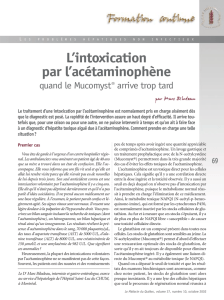

Il est vendredi soir, 20 h 50. Vous recevez

un appel d’une maman très inquiète.

Son jeune garçon de trois ans vient tout

juste de boire au complet la bouteille

de TempraMD nouvellement acquise,

qu’elle avait temporairement laissée

ouverte pour aller chercher une cuillère.

« Est-ce dangereux ? » En tant que

pharmacien, devrait-on diriger la mère

vers le Centre antipoison du Québec,

l’adresser directement à l’urgence ou

bien la rassurer parce que la dose

ingérée n’est pas toxique ?

Tableau I

Formulations simples d’acétaminophène*

Formulation Teneurs Formats

Comprimé 325 mg 24¥; 50; 100; 200; 1000

500 mg 24; 30; 50; 60; 100; 150; 200; 500; 1000

Comprimé 8 heures 650 mg 24; 30; 50; 60; 72; 100; 120; 170; 200

Comprimé 160 mg 18¥; 20¥

325 mg 12¥; 24¥; 50; 100; 120; 200

500 mg 10; 24; 36; 50; 100; 150; 200; 250; 500

Comprimé croquable 80 mg 24¥

160 mg 20¥

Comprimé facile à avaler 500 mg 24; 36; 60; 100; 120; 200

Gélule 500 mg 24; 50; 60; 90; 120

Goutte orale 80 mg/ml 15¥; 24¥

Liquide oral 80 mg/5 ml 100¥

160 mg/5 ml 100¥

Suppositoire 120 mg 4; 12

160 mg 4; 12

325 mg 4; 12

650 mg 4; 12

*Liste non exhaustive. ¥ = disponible hors annexe.

À noter qu’une formulation injectable d’acétaminophène (Ofirmev® 10 mg/ml Sol. inj. IV, fiole 100 ml) est

maintenant homologuée depuis 2010 par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis4.

2 cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 | www.ProfessionSante.ca

⦁ Limiter les options de formulations liquides

pédiatriques à une seule teneur;

⦁ Éliminer les produits contenant de l’acétami-

nophène en association avec d’autres médi-

caments.

Ce comité a également émis des recommanda-

tions pour l’acétaminophène disponible avec

ordonnance médicale :

⦁ Favoriser une meilleure formation du public;

⦁ Améliorer l’étiquetage;

⦁ Utiliser des formats de conditionnement uni-

dose (p. ex., plaquettes thermoformées,

alvéolées);

⦁ Limiter la dose quotidienne maximale à

3250mg;

⦁ Limiter la teneur à 325mg pour les compri-

més à libération immédiate combinant l’acé-

taminophène avec d’autres médicaments

(p. ex., acétaminophène+opioïde).

En juillet 2011, la compagnie pharmaceu-

tique américaine McNeil-PCC a fait parvenir un

avis aux professionnels de la santé à propos de

leur plan de mise en œuvre progressive de nou-

velles mesures conçues pour réduire la possibi-

lité d’une surdose accidentelle d’acétamino-

phène pour leurs produits de marque TylenolMD10.

La première étape fut l’impression de nouvelles

instructions de dosage sur l’emballage de

TylenolMD Extra-Fort vendu aux États-Unis depuis

l’automne 2011, soit :

⦁ prendre 2 comprimés (1000mg) toutes les

6 heures (au lieu de 2 comprimés toutes les

4 à 6 heures);

⦁ ne pas prendre plus de 6 comprimés

(3000mg) en 24 heures, sauf si indiqué par

un médecin (au lieu de 8 comprimés, soit

4000mg, en 24 heures).

À compter de 2012, le fabricant compte éga-

lement réduire les dosages recommandés pour

ses autres produits contenant de l’acétamino-

phène.

Statistiques d’intoxications11,12

Au Québec, les statistiques d’intoxications

proviennent principalement des rapports

annuels du Centre antipoison du Québec

(CAPQ). Ces derniers sont produits à partir des

appels reçus directement du public et des pro-

fessionnels de la santé. Ces statistiques ne

sont donc pas absolues puisqu’elles ne consi-

dèrent que les appels reçus et sous-estiment

généralement le nombre réel d’intoxications

non déclarées au CAPQ. Par contre, elles peu-

vent nous donner une bonne idée de l’impor-

tance d’une problématique de santé publique

à l’échelle provinciale.

Le CAPQ a été consulté pour 1028075 cas

d’intoxications de 1989 à 2010. La répartition

des intoxications est la suivante : produits indus-

triels : 3,76% (n=38670); pesticides : 4,61%

(n=47443); produits domestiques : 46,92%

(n = 482 322); médicaments : 43,21 %

(n=444205).

Cela fait maintenant plus d’une vingtaine

d’années que l’acétaminophène est la première

cause d’intoxication au Québec. Depuis 2004, on

rapporte annuellement une moyenne de 4103

cas d’intoxications à l’acétaminophène, ce qui

représente environ 20% des intoxications d’ori-

gine médicamenteuse et près de 10% de toutes

les intoxications.

Les enfants de 0 à 5ans constituent le

groupe d’âge le plus fréquemment impliqué. Le

pourcentage des intoxications à l’acétamino-

phène dans ce groupe, qui était de 56% en

1990, a progressivement diminué pour s’établir

à 43% en 2009. Il s’agit d’ingestions acciden-

telles dans 82% des cas et d’erreurs thérapeu-

tiques dans 17% des cas. Heureusement, plus

de 85% des expositions à l’acétaminophène

rapportées dans ce groupe concernent des doses

ingérées inférieures à la dose toxique et ne

nécessitent donc aucun traitement. En effet, la

plupart des jeunes enfants ingèrent des formes

posologiques pédiatriques d’acétaminophène

qui contiennent, pour la plupart, des quantités

totales inférieures aux doses toxiques pour la

majorité des enfants et donnent rarement lieu à

des intoxications significatives.

Chez les enfants de 5 à 12ans, le CAPQ fait

état de 123cas rapportés en 2009, dont la

plupart étaient accidentels. On note cepen-

dant 15intoxications intentionnelles chez les

moins de 12ans.

La situation est beaucoup plus alarmante

chez les 12 à 25ans. En effet, les adolescents

et les jeunes adultes représentent 21% de

toutes les intoxications par ce produit et plus

de 75% de ces expositions sont intentionnel-

les. De fait, l’acétaminophène, un médicament

qui leur est facilement accessible, est en

cause dans près de 34% de toutes les intoxi-

cations médicamenteuses volontaires rappor-

tées dans ce groupe d’âge.

Le pourcentage d’intoxications chez les 25

à 64ans, qui était de 12,3% en 1990, a forte-

ment augmenté, pour atteindre 23,4% en

2009. Il s’agit d’ingestions intentionnelles

dans 69% des cas et d’erreurs thérapeutiques

dans 18% des cas. Contrairement aux exposi-

tions accidentelles de l’enfant qui sont, la

plupart du temps, bénignes, les intoxications

intentionnelles chez les adolescents et les

adultes nécessitent des soins en milieu hospi-

talier dans près de 64% des cas, alors que les

victimes d’erreurs thérapeutiques doivent

consulter dans plus de 40% des cas.

Parmi les 65 ans et plus, seulement

110 intoxi cations ont été rapportées au CAPQ

en 2009. Il s’agissait principalement d’inges-

tions intentionnelles dans 40% des cas et

d’erreurs thérapeutiques dans 37% des cas.

Depuis 2003, parmi les 31décès résultant

d’une intoxication à l’acétaminophène rappor-

tés au CAPQ, 9 (29%)sont survenus au cours

de 2009 seulement.

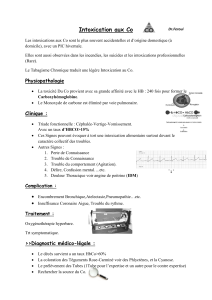

Physiopathologie13-16

Le métabolisme de l’acétaminophène s’effec-

tue essentiellement au niveau hépatique. Sa

biodisponibilité orale est d’environ 75 % sui-

vant le premier passage hépatique. Les deux

voies métaboliques principales qui sont impli-

quées dans le métabolisme de l’acétamino-

phène sont la glucuroconjugaison et la sulfo-

conjugaison (figure 1). La troisième voie

métabolique est catalysée principalement

par l’enzyme CYP2E1 (mais aussi CYP1A2 et

CYP3A4) du cytochrome p450. L’acétami-

nophène est ainsi métabolisé par désacétyla-

tion et N-hydroxylation.

Le métabolite N-acétyl p-benzoquinone imine

(NAPQI) est l’intermédiaire toxique de l’acétami-

nophène. À dose thérapeutique d’acétamino-

phène, le NAPQI est rapidement neutralisé par

une réaction avec le glutathion endogène, puis

éliminé dans l’urine à la suite d’une réaction de

conjugaison avec la cystéine et l’acide mercap-

turique. Lors d’une intoxication à l’acétamino-

phène, cette voie métabolique gagne en impor-

tance par saturation de la glucuroconjugaison et

de la sulfoconjugaison. Dans l’éventualité où les

concentrations de glutathion deviennent insuffi-

santes pour neutraliser le NAPQI, ce dernier peut

générer une toxicité cliniquement significative.

L’adduction du NAPQI aux protéines cellulaires a

pour conséquence de modifier les structures et

les fonctions de ces dernières. Ainsi, le NAPQI

perturbe l’homéostasie calcique, génère une

perte d’ATP et de l’œdème cellulaire, produit des

radicaux réactifs de l’oxygène et de la nitrotyro-

sine avec peroxydation lipidique. On assiste

ensuite à une augmentation de la perméabilité

des mitochondries, qui entraînera rapidement la

mort cellulaire. Cela entraîne ainsi une nécrose

centrolobulaire et, finalement, une hépatite cyto-

lytique. Une atteinte rénale découlant du même

mécanisme d’action est également possible.

Selon certains auteurs, les patients souf-

frant d’alcoolisme chronique, de malnutrition,

d’anorexie, de boulimie, du sida, de fibrose kys-

tique ou de jeûne prolongé pourraient présenter

des concentrations de glutathion endogène

plus faibles que la normale et être ainsi plus

susceptibles de réagir négativement à des

doses suprathérapeutiques d’acétaminophène.

Ces affirmations constituent cependant une

zone grise dans la littérature médicale. En

effet, d’autres recherches montrent plutôt un

glutathion cellulaire augmenté lors de mala-

dies hépatiques, accompagné ou non d’une

diminution de l’activité enzymatique des cyto-

chromes hépatiques. Étant donné l’ambiguïté

actuelle des données et jusqu’à ce que d’autres

études clarifient ces hypothèses, les toxicolo-

gues considèrent généralement ces facteurs

comme augmentant le risque d’hépatoxicité

lors d’une intoxication à l’acétaminophène.

Somme toute, trois mécanismes de toxicité ont

été proposés à propos de l’acétaminophène :

1 mécanismes de détoxication surchargés;

2 induction enzymatique (p. ex., prise régulière

d’isoniazide, prise chronique d’alcool);

3 circonstances favorisant la déplétion en glu-

tathion (p. ex., facteur génétique, intoxica-

tion, dénutrition, troubles des conduites ali-

mentaires ou alcoolisme chronique).

Signes et symptômes de

l’intoxication16,17

On peut classifier l’intoxication à l’acétamino-

phène en troiscatégories principales

1 ingestion unique : ingestion en une seule

dose ou ingestion de doses multiples durant

moins de 8heures;

2 ingestion échelonnée : ingestion de doses

multiples durant plus de 8heures, mais

moins de 24heures ou ingestion d’acétami-

nophène dont l’heure est inconnue ou suspi-

cion d’ingestion d’acétaminophène;

3 ingestion suprathérapeutique : ingestion

répétée de doses suprathérapeutiques durant

plus de 24heures ou ingestion répétée de

doses thérapeutiques à intervalles trop rap-

prochés durant plus de 24heures.

La symptomatologie de l’intoxication aiguë à

l’acétaminophène est résumée et présentée

dans le Tableau II.

Traitement

Le traitement de l’intoxication à l’acétamino-

phène se résume principalement en une décon-

tamination gastro-intestinale adéquate à l’aide

Tableau II

Stades d’intoxication aiguë à l’acétaminophène

Stade Durée après Effets observés

l’ingestion (h)

I < 24 h ⦁ Asymptomatique, nausées, vomissements, anorexie

(enfants surtout), diaphorèse

⦁ Début de l’augmentation des taux d’AST en premier, puis

d’ALT (18 à 24 heures après l’ingestion)

II 24 h à 72 h ⦁ Résolution ou non des symptômes initiaux

⦁ Douleur abdominale dans le quadrant supérieur droit,

tachycardie

⦁ Poursuite de l’augmentation des taux d’AST et d’ALT et,

dans des intoxications sévères, des taux de bilirubine

et du RNI

III 72 h à 96 h ⦁ Insuffisance hépatique et/ou rénale, pancréatite, ictère,

coagulopathie, hypoglycémie, encéphalopathie hépatique

progressive, acidose métabolique

⦁ Atteinte des taux maximaux en AST, ALT, bilirubine et RNI

⦁ Par contre on peut observer une diminution des taux d’AST

et d’ALT à la suite de la destruction des cellules hépatiques,

accompagnée d’une hausse du RNI.

IV > 120 h ⦁ Résolution complète des symptômes et des insuffisances

ou évolution vers une insuffisance de multiples organes

(parfois fatale)

Adaptation et mise à jour de la référence16.

NHCOCH3

OG

OOHOH

SG

OHOH

NHCOCH3

CYP2E1

Glucuronide Acétaminophène

Conjugé avec

glutation

NAPQI Hydroxyde

Sulfate

NHCOCH3

NHCOCH3NHCOCH3

NHCOCH3

OSO3

OH

OH

CYP2A6

1 %

25 %60 %

12-15 %

Figure 1

Voies métaboliques de l’acétaminophène

Reproduction autorisée par le Bulletin d’information toxicologique16.

www.ProfessionSante.ca | cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 3

du charbon de bois activé (CharcodoteMD) et/ou

de l’administration de l’antidote de l’acétamino-

phène, à savoir la n-acétylcystéine (NAC,

MucomystMD) par voie intraveineuse. Ces traite-

ments doivent être commencés le plus tôt possi-

ble afin d’éviter une hépatotoxicité qui pourrait

aller jusqu’à une greffe hépatique, ou même

entraîner le décès.

L’antidote n-acétylcystéine permettrait prin-

cipalement de maintenir ou de rétablir les

concentrations hépatiques de glutathion, afin de

favoriser sa conjugaison au NAPQI ainsi que l’éli-

mination rénale du complexe non toxique NAPQI-

glutathion (acide mercapturique). La n-acétyl-

cystéine aurait aussi une capacité de sulfatation,

en fournissant un groupement sulfhydrile. De

plus, on croit que la n-acétylcystéine pourrait

agir à titre de substitut du glutathion et ainsi se

combiner directement avec le NAPQI pour le

détoxiquer.

Le CAPQ a récemment publié en détail son

protocole de traitement de l’intoxication à l’acé-

taminophène en milieu hospitalier17. Cependant,

ce protocole s’adresse principalement aux pro-

fessionnels en établissements de santé. Alors,

que peut faire un pharmacien en milieu commu-

nautaire ?

En 2006, l’American Association of Poison

Control Centers (AAPCC) a publié un consensus

basé sur les données probantes quant à la ges-

tion des intoxications à l’acétaminophène en

milieu ambulatoire par les spécialistes d’un cen-

tre antipoison18. De ce consensus ressortent les

recommandations générales suivantes :

1. L’histoire initiale devrait inclure l’âge du

patient et son intention, la formulation spé-

cifique et la dose d’acétaminophène, le type

d’ingestion (simple ou multiple), la durée

d’ingestion, ainsi que la médication conco-

mitante, s’il y a lieu;

2. Tout patient ayant déclaré s’être automutilé,

étant soupçonné de s’être automutilé, ou qui

est victime d’une administration malicieuse

d’acétaminophène devrait être adressé

immédiatement à un service d’urgence,

indépendamment de la quantité ingérée;

3. Tout patient présentant des signes compati-

bles avec une intoxication à l’acétamino-

phène (par exemple des vomissements répé-

tés, une douleur abdominale dans le qua-

drant supérieur droit ou des changements de

l’état mental) doit être adressé immédiate-

ment à un service d’urgence pour une éva-

luation médicale;

4.

Les patients adressés à l’urgence doivent

avoir une concentration sérique d’acétamino-

phène déterminée immédiatement après leur

arrivée ou dès que possible, soit ≥ 4 heures

après l’ingestion, mais pas trop tardivement

pour entamer le traitement < 8 à

10 heures après l’ingestion. Si le temps d’in-

gestion est inconnu, le patient doit être immé-

diatement dirigé vers un service d’urgence;

5. Le charbon de bois activé peut être envisagé

si : 1) un spécialiste d’un centre antipoison

soutient son utilisation préhospitalière;

2) une dose toxique d’acétaminophène a été

ingérée; et 3) moins de 2 heures se sont

écoulées depuis l’ingestion unique.

6. La décontamination gastro-intestinale pour-

rait particulièrement être utile si l’acétylcys-

téine ne pouvait être administrée dans les

8 heures suivant l’ingestion unique. La

décontamination gastro-intestinale n’est

pas nécessaire suivant une ingestion supra-

thérapeutique.

7. Si le premier contact avec le centre antipoi-

son survient plus de 36 heures après la fin de

l’ingestion et que le patient est asymptoma-

tique, le patient ne nécessite pas une évalua-

tion plus poussée de la toxicité de l’acétami-

nophène.

Les doses toxiques d’acétaminophène sont

les suivantes17,19

⦁ Ingestion unique ou échelonnée

d’acétaminophène :

◾ ≥ 200 mg/kg chez l’enfant < 6 ans;

◾ ≥ 150 mg/kg ou 7,5 g selon le pire scé-

nario chez l’enfant ≥ 6 ans et l’adulte;

⦁ Ingestion suprathérapeutique

d’acétaminophène :

◾ > 90 mg/kg/24 h chez l’enfant ou

> 75 mg/kg/24 h chez l’enfant fiévreux de

moins de 6 ans;

◾ > 4 g/24 h ou > 150mg/kg selon le pire

scénario chez l’adulte;

◾ > 4 g/24 h ou > 100mg/kg selon le pire

scénario chez les patients dont les pro-

blèmes de santé peuvent augmenter la

susceptibilité à la toxicité de l’acétamino-

phène (alcoolisme, jeûne prolongé, traite-

ment à l’isoniazide).

Occasionnellement, des patients plus récal-

citrants aux soins octroyés en milieu hospitalier

signent un formulaire de refus de traitement ou

quittent l’hôpital avant même d’avoir terminé

leur traitement par la n-acétylcystéine (protocole

de 21 heures). Quelles sont alors les options qui

s’offrent aux cliniciens pour tenter malgré tout

un traitement antidotique chez cette clientèle

particulière ? Il est possible, uniquement après

consultation auprès d’un spécialiste du CAPQ,

de poursuivre un traitement par la n-acétylcys-

téine par voie orale en utilisant la formulation

injectable (200mg/ml; 20%) diluée dans du jus

de fruits, une boisson de type soda ou dans de

l’eau, afin d’obtenir une concentration finale de

5%. Le protocole antidotique par voie orale le

plus étudié, d’une durée de 72 heures, est défini

de la façon suivante: une dose de charge de

140mg/kg, suivie d’une dose de maintien de

70mg/kg répétée toutes les 4 heures pour 17

doses supplémentaires20. L’administration de

cet antidote par voie orale peut induire les effets

indésirables suivants: nausées et vomissements

(50%), diarrhée, dysgueusie et, plus rarement,

de l’urticaire21. La présence de vomissements

pourra nécessiter la répétition d’une ou plusieurs

doses, ou l’administration d’un antiémétique

(p. ex., métoclopramide), ou même une réhospi-

talisation. De plus, le charbon activé peut par-

tiellement adsorber l’antidote et ainsi nécessi-

ter de plus fortes doses de ce dernier. Quelle

que soit la voie d’administration de l’antidote,

la n-acétylcystéine peut être poursuivie au-

delà de la durée usuelle du protocole afin de

traiter le patient jusqu’à la diminution des

transaminases (AST, ALT) et du RNI, et jusqu’à

ce que la concentration sérique d’acétamino-

phène soit inférieure à 66 μmol/l21. Le patient

devra donc être réévalué par un médecin en

clinique externe après le traitement et subir

certains examens de laboratoire de contrôle22.

Idéalement, le pharmacien communautaire ne

devrait pas recevoir ce genre d’ordonnance

antidotique, car les patients devraient être

traités en milieu hospitalier, mais des excep-

tions peuvent se présenter, même si ce n’est

pas une situation optimale.

Certains patients pourraient demander

conseil auprès de leur pharmacien avant de

prendre un produit naturel « antidotique » dis-

ponible en pharmacie, afin d’éviter de se pré-

senter à l’urgence. Aucune donnée probante

n’appuie l’utilisation des capsules ou compri-

més de charbon activé ou contenant de l’acé-

tylcystéine, des produits potentiellement en

vente en pharmacie ou sur Internet23. La mor-

bidité et la mortalité qui résultent d’une intoxi-

cation à l’acétaminophène étant non négli-

geables, le pharmacien se doit de refuser la

vente de tels produits aux patients et de diriger

immédiatement ces derniers vers le service

d’urgence le plus proche.

En règle générale, on permettra une reprise

de la médication contenant de l’acétamino-

phène à la suite d’une ingestion suprathéra-

peutique mineure de celui-ci au moins

48 heures après la surdose, si le patient est

demeuré asymptomatique.

Conclusion

L’acétaminophène constitue une cause impor-

tante d’intoxication non seulement au Québec,

mais partout dans le monde. Tout pharmacien

doit savoir reconnaître cette intoxication poten-

tiellement létale et adresser le patient au Centre

antipoison du Québec ou au service médical

d’urgence le plus proche dès qu’une intoxication

est suspectée.

Les pharmaciens sont invités à suivre les

publications conjointes de l’équipe de toxicologie

clinique de l’Institut national de santé publique

du Québec et des professionnels du Centre anti-

poison du Québec figurant sur le portail

Toxicologie clinique, accessibles gratuitement

grâce au lien suivant : http://portails.inspq.

qc.ca/toxicologieclinique/accueil.aspx. ❰

as clinique

C

En interrogeant la mère, on apprend que

le jeune garçon n’a aucune maladie chro-

nique, ne prend aucun médicament et

n’est pas connu pour souffrir d’allergies.

Outre une légère fièvre, il est asymp-

tomatique et s’amuse avec ses jouets.

La bouteille de Tempra en question

contenait 24ml d’acétaminophène d’une

concentration de 80mg/ml, soit un total

de 1920 mg. Pour ce jeune garçon de

15kg, la dose maximale ingérée est de

128mg/kg, inférieure à la dose toxique

établie à 200mg/kg pour son groupe

d’âge lors d’une ingestion unique. Vous

rassurez la mère en lui disant que la dose

ingérée accidentellement par son fils

n’est pas toxique, mais lui demandez de

ne pas lui redonner d’acétaminophène

durant les 48heures prochaines. Par

mesure de prudence, vous lui donnez les

coordonnées du Centre antipoison du

Québec (1800463-5060) et lui conseillez

de contacter un spécialiste en informa-

tion toxicologique.

Diriger

immédiatement le patient

au service d’urgence

le plus près.

Toxicité improbable.

aucune référence et aucun

traitement nécessaires.

Diriger

immédiatement le patient

au service d’urgence

le plus près.

Diriger le patient ou son

représentant à un spécialiste du

Centre antipoison du Québec au

1 800 463-5060.

Intention malveillante, suicidaire

ou présence d’automutilation?

NON

Plus de 36 heures écoulées depuis l’ingestion

et patient asymptomatique ?

NON

Présence de signes d’atteinte hépatique (vomissements

répétés, ictère, douleur abdominale dans le quadrant supérieur

droit, changement de l’état mental)?

NON

Ingestion unique ou échelonnée:

≥ 200 mg/kg chez l’enfant < 6 ans;

≥ 150 mg/kg ou 7,5 g selon le pire scénario

chez l’enfant ≥ 6 ans et l’adulte.

Ingestion suprathérapeutique:

> 90 mg/kg/24 h chez l’enfant ou > 75 mg/kg/24 h chez l’enfant

fiévreux de moins de 6 ans;

> 4 g/24 h ou > 150 mg/kg selon le pire scénario

chez l’adulte ou

> 100 mg/kg selon le pire scénario chez les patients avec des

conditions pouvant augmenter la susceptibilité à la toxicité de

l'acétaminophène (alcoolisme, jeûne prolongé, traitement à

l'isoniazide).

OUI

OUI

OUI

OUI

L’algorithme suivant permet d’orienter le patient

ecommandations au patient

R

Voir page 4 pour

l'entrevue-conseil

4 cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 | www.ProfessionSante.ca

uestions de formation continue

Q

Répondez maintenant en ligne sur www.ProfessionSante.ca

1. Santé Canada. Base de données sur les

produits pharmaceutiques. Santé Canada

2010-04-01; [En ligne.] http://webprod.

hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp

(Consulté le 2011-08-22.)

2. Canadian Pharmacists Association.

Acetaminophen (CPhA Monograph).

Compendium of Pharmaceuticals and

Specialties, online version (e-CPS) 2009-10;

[En ligne.] www.e-therapeutics.ca (Consulté

le 2011-08-22.)

3. Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipy-

retic use in children. Pediatrics 2011 Mar;

127(3): 580-7.

4. Gray T, Hoffman RS, Bateman DN.

Intravenous paracetamol - An international

perspective of toxicity. Clin Toxicol (Phila)

2011 Mar; 49(3): 150-2.

5. Règlement sur les conditions et modalités

de vente des médicaments. Publications

du Québec 2011-08-01; [En ligne.] www2.

publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamic-

Search/telecharge.php?type=3&file=/P_10/

P10R12.HTM (Consulté le 2011-08-13.)

6. Norme d’étiquetage pour l’acétaminophène.

Santé Canada 2009-09-21; [En ligne] www.

hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/

prodpharma/applic-demande/guide-ld/

label_stand_guide_ld-fra.pdf (Consulté le

2011-08-13.)

7. Bateman DN. Limiting paracetamol pack

size: has it worked in the UK? Clin Toxicol

(Phila) 2009 Jul; 47(6): 536-41.

8. Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI. Impact

of restricting paracetamol pack sizes

on paracetamol poisoning in the United

Kingdom: A review of the literature. Drug

Saf 2007; 30(6): 465-79.

9. Krenzelok EP. The FDA Acetaminophen

Advisory Committee Meeting - What is the

future of acetaminophen in the United

States? The perspective of a commit-

tee member. Clin Toxicol (Phila) 2009

Sep;47(8):784-9.

10. McNeil Consumer Healthcare: Dear

Healthcare Professional letter for new

dosing instructions for Tylenol(R) pro-

ducts. McNeil Consumer Healthcare Fort

Washington, PA 2011; [En ligne.] www.

tylenolprofessional.com/letter_plans_for_

new_dosing_instructions.html (Consulté le

2011-08-22.)

11. Lefebvre L. Acétaminophène : première

cause d’intoxication au Québec. Bulletin

d’information toxicologique 2011-01-26;

[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/

toxicologieclinique/statistiques-acetami

nophene--premiere-cause-dintoxication-

au-quebec.aspx (Consulté le 2011-08-13.)

12. Lefebvre L. Statistiques générales d’intoxi-

cations 2010 (non publiées); 2011.

13. Tanaka E. In vivo age-related changes in

hepatic drug-oxidizing capacity in humans.

J Clin Pharm Ther 1998 Aug; 23(4): 247-55.

14. Rumack BH. Acetaminophen misconcep-

tions. Hepatology 2004 Jul; 40(1): 10-5.

15. Dart RC. Medical toxicology. 3rd ed.

Philadelphia: Lippincott, Williams &

Wilkins; 2004.

16. Tremblay PY. Mécanismes d’action et de

toxicité de l’acétaminophène. Bulletin

d’information toxicologique 2011-01-26;

[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/

toxicologieclinique/physiopathologie-meca

nismes-d-action-et-de-toxicite-de-l-aceta

minophene.aspx (Consulté le 2011-08-13.)

17. Dubé PA. Protocole de traitement de l’in-

toxication à l’acétaminophène. Bulletin

d’information toxicologique 2011-01-26;

[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/

toxicologieclinique/protocole-de-traitement-

de-lintoxication-a-lacetaminophene.aspx

(Consulté le 2011-08-13.)

18. Dart RC, Erdman AR, Olson KR,

Christianson G, Manoguerra AS, Chyka

PA, Caravati EM, Wax PM, Keyes DC, Woolf

AD, Scharman EJ, Booze LL, Troutman WG.

Acetaminophen poisoning: An evidence-

based consensus guideline for out-of-

hospital management. Clin Toxicol (Phila)

2006; 44(1): 1-18.

19. Bailey B, Blais R, Gaudreault P, Gosselin

S, Laliberté M. Les antidotes en toxicologie

d’urgence. 3e éd. Centre antipoison du

Québec; 2009.

20. Smilkstein MJ, Knapp GL, Kulig KW, Rumack

BH. Efficacy of oral N-acetylcysteine in

the treatment of acetaminophen overdose.

Analysis of the national multicenter study

(1976 to 1985). N Engl J Med 1988 Dec 15;

319(24): 1557-62.

21. Howland MA, Hendrickson RG. Antitodes

in depth (A4): N-acetylcysteine. In:

Mcgraw Hill, editor. Goldfrank’s Toxicologic

Emergencies. 9 ed. 2011. p. 500-7.

22. Heard KJ. Acetylcysteine for acetaminophen

poisoning. N Engl J Med 2008 Jul 17;

359(3): 285-92.

23. Burda AT, Ipema HJ, Wahl MS. Self-

treatment of acetaminophen overdose with

dietary-supplement acetylcysteine. Am

J Health Syst Pharm 2011 May 1; 68(9):

786-7.

Références

L’acétaminophène, pas si banal que ça !

Santé publique

Question 1

Lequel de ces énoncés est faux ?

a)

Depuis plus de 20 ans, l’acétaminophène est

la première cause d’intoxication au Québec.

b)

L’acétaminophène est présent dans plusieurs

formulations simples et combinées.

c)

L’antidote utilisé lors d’une intoxication à

l’acétaminophène, la n-acétylcystéine, est

généralement administré par voie orale.

Question 2

Quelle est la principale toxicité redoutée lors

d’une intoxication à l’acétaminophène ?

a) Pancréatite

b) Hépatite

c) Reflux gastro-œsophagien

d) Saignements

Question 3

Lequel de ces énoncés est faux ?

a) L’acétaminophène est principalement éli-

miné par glucuroconjugaison et par sulfo-

conjugaison.

b) L’acétaminophène est 10 fois plus toxique

que son métabolite n-acétyl p-benzoquinone

imine (NAPQI).

c) Un fort inducteur du CYP 2E1 (p. ex., prise

chronique d’isoniazide) peut augmenter la

toxicité de l’acétaminophène en élevant

la production de NAPQI, surtout lors de

la consommation de doses suprathéra-

peutiques d’acétaminophène ou de l’arrêt

récent de l’inducteur/substrat.

d) Chez les adolescents, 75% des intoxications

par acétaminophène sont d’origine inten-

tionnelle.

Question 4

Il a été démontré que les capsules de charbon

activé présentes dans la section des produits

naturels sont très efficaces comme décontami-

Veuillez noter que les articles de formation continue

sont dorénavant valides PENDANT UN AN après leur

publication ou mise en ligne.

L’Ordre des pharmaciens du Québec accor dera 1,5 UFC aux participants

qui auront au moins 6 bonnes réponses sur 8.

Date limite : 8 mars 2013

Adieu télécopieur ! Maintenant, c’est en ligne !

Veuillez noter qu’il n’est désormais plus possible de nous faire parvenir vos formulaires de formation continue par télécopieur.

Vous devez maintenant répondre aux questions de formation continue en ligne, dans le portail Profession Santé.

Vous n’êtes pas encore inscrit?

Vous devez d’abord le faire en vous rendant au www.professionsante.ca

Une fois votre inscription conrmée et activée, vous pourrez faire votre formation continue

en cliquant sur l’onglet «Formation continue», puis sur «FC en ligne».

Pour toute question, veuillez communiquer avec : Francine Beauchamp, coordonnatrice de formation continue,

par téléphone : 514 843-2595, ou par courriel : [email protected]

x

Publié grâce à une subvention sans restrictions de

Suite de la page 3

ntrevue-conseil

E

Voici différentes informations à prendre en considération si vous suspectez une

intoxication à l’acétaminophène, avant de contacter le centre antipoison :

⦁ Nom et prénom

⦁ Âge, sexe et poids

⦁ Antécédents pertinents (allergies, maladies chro-

niques, tentatives de suicide)

⦁ Habitudes de vie (grossesse, alcoolisme, taba-

gisme, toxicomanie)

⦁ Type d’exposition (accidentelle, erreur thérapeu-

tique, volontaire)

⦁ Nom commercial exact du produit contenant de

l’acétaminophène

⦁ Date et heure de la dernière ingestion d’acéta-

minophène

⦁ Définir le type d’ingestion (unique, échelonnée,

suprathérapeutique)

⦁ Calculer la dose totale d’acétaminophène ingé-

rée

⦁ Médicaments concomitants et autres drogues

(particulièrement les inducteurs du CYP2E1)

⦁ Symptomatologie actuelle

⦁ Service d’urgence le plus proche

⦁ Adresser le patient ou son représentant au

Centre antipoison du Québec

nants gastro-intestinaux lors d’une intoxication

aiguë ou chronique à l’acétaminophène.

a) Vrai b) Faux

Question 5

La n-acétylcystéine permet principalement

d’augmenter l’élimination de l’acétaminophène

en régénérant le glutathion hépatique.

a) Vrai b) Faux

Question 6

Un patient sous pilulier reçoit régulièrement

1 g d’acétaminophène quatre fois par jour. Il y a

deux jours, il a consulté à l’urgence en soirée et

a reçu l’ordonnance « Tramacet 2 co q6h régulier

x 48 h, puis PRN », qu’il s’est procurée dans une

autre pharmacie. Sa conjointe vous consulte car,

depuis ce matin, il semble beaucoup plus fatigué

que d’habitude et a vomi deux fois. De quel

type d’ingestion s’agit-il ?

a) Ingestion unique

b) Ingestion échelonnée

c) Ingestion suprathérapeutique

Question 7

Un patient vous consulte après avoir tenté, sans

succès, de traiter son mal de dents en ingérant

1 g d’acétaminophène toutes les 1 à 2 heures

depuis 16 heures. De quel type d’ingestion

s’agit-il ?

a) Ingestion unique

b) Ingestion échelonnée

c) Ingestion suprathérapeutique

Question 8

Un patient qui est toujours asymptomatique

18 heures après l’ingestion d’une dose poten-

tiellement toxique d’acétaminophènedoit être

adressé à l’urgence pour effectuer des tests san-

guins supplémentaires et faire une évaluation

médicale complète.

a) Vrai b) Faux

1

/

4

100%