La Tribune juridique du radiologue

Sommaire

En bref 1

Les règles de traçabilité des produits

de contraste

Amélioration des pratiques : le Guide

de la HAS du 21 mai 2014 « Améliorer

le suivi des patients en radiologie

interventionnelle et actes radioguidés :

Réduire le risque d’effets déterministes »

Destruction des clichés radiologiques :

engagez-vous votre responsabilité ?

Différences entre responsabilité civile,

administrative, ordinale et pénale

Jurisprudence 4

A propos de l’imposition supplémentaire

à régler par une clinique ayant loué à

des radiologues libéraux des locaux et

du matériel et du périmètre de l’assiette

de la taxe professionnelle

Cas pratiques 6

1 Suspiçion de fibrose néphrogénique

systémique consécutive à une injection

de Gadolinium

2 Vos obligations dans le cadre de la

prise en charge d’un patient mineur

En bref

Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale

La Tribune juridique

du radiologue

Janvier 2015

Les règles de traçabilité des produits de contraste

Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon

Les produits de contraste sont des produits dits frontière, considérés par consensus

comme des médicaments (Meddev 2.1/3 rev.3 de la Commission européenne et

AFSSAPS 2006). Leur utilisation implique donc le respect de la réglementation relative

à la pharmacovigilance au sens de l’article L. 5121-22 du Code de la santé publique

(CSP).

L’article L. 5121-25 du CSP met à la charge des professionnels de santé une obligation

de déclaration de « tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou [à un

produit de santé] dont ils ont connaissance » au centre régional de pharmacovigilance.

Au titre de cette obligation, les radiologues doivent donc signaler les effets indésirables,

y compris seulement suspectés, mais encore renseigner très soigneusement le dossier

de leurs patients afin de permettre la traçabilité du produit, à savoir notamment :

• le n° de lot,

• la date de péremption

• la date de mise sur le marché, etc.

En établissement de santé, la traçabilité est assurée par la pharmacie à usage intérieur.

Se pose donc la question de la traçabilité du produit lorsque celui-ci est fourni

directement par le patient. En toute hypothèse, les obligations déclaratives pesant sur

le radiologue au titre de la pharmacovigilance devront, y compris dans ce cas, être

remplies.

L’injection d’un produit de contraste est un acte de soin dont le radiologue est

responsable. Depuis le revirement de jurisprudence de 2012 de la Cour de cassation,

le patient qui voudrait engager la responsabilité du radiologue devra prouver sa

faute, la Haute Juridiction ayant écarté l’application du régime spécifique des produits

défectueux comme de la responsabilité sans faute dans le cas de l’utilisation d’un

produit.

TJ radio n°36.indd 1 18/12/2014 10:05

En bref

Un travail spécifique a porté sur la radiologie

interventionnelle à l’occasion de la production du

guide méthodologique du 21 mai 2014 « Améliorer

le suivi des patients en radiologie interventionnelle et

actes radioguidés ».

Après avoir rappelé la définition proposée par la

Société Française de Radiologie et la Fédération de

Radiologie Interventionnelle selon laquelle la radiologie

interventionnelle recouvre l’ensemble des actes

médicaux invasifs ayant pour but le diagnostic et/ou le

traitement d’une pathologie et réalisés sous guidage et

contrôle d’un moyen d’imagerie, la HAS souligne que

la gestion du risque porte bien évidemment et avant

tout sur la prévention du risque, en amont de l’acte,

quand l’indication est posée, ou en cours de réalisation

de la procédure.

La HAS insiste cependant sur le fait qu’un

dysfonctionnement est toujours possible et met ainsi

l’accent sur l’évaluation du suivi des patients,

notamment concernant les effets déterministes.

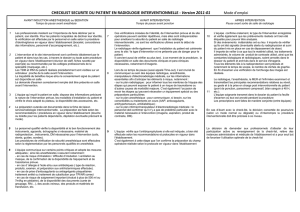

La HAS rappelle que les médecins réalisant des actes

de radiologie interventionnelle doivent :

• S’engager dans la démarche d’accréditation

des pratiques à risque et définir des niveaux de

référence interventionnels locaux ;

• Organiser une consultation de pré-intervention

pour apprécier les risques potentiels et prendre

une décision partagée avec le patient en

fonction du bénéfice/risque ;

• Informer le patient lors de la consultation

spécifique préalable et obtenir un consentement

éclairé sur le bénéfice/risque du geste. Cette

consultation permettra également de lui

expliquer comment il sera suivi après l’acte et

de vérifier son adhésion au suivi envisagé ;

• Suivre la dose pendant la procédure et la tracer,

ce qui permettra le cas échéant de modifier ou

d’interrompre les modalités de réalisation ;

• Organiser un suivi systématique centré sur :

– l’information du patient avant la sortie sur la

nécessité d’un suivi ;

– l’information à fournir au médecin traitant

en précisant les signes d’appel à surveiller ;

– une consultation de suivi systématique à 3

mois et en cas de signe ;

– l’envoi en dermatologie pour une prise en

charge spécifique en cas de signe ;

– la prise en compte de la douleur importante

pouvant justifier l’intervention d’un centre

anti douleur.

Amélioration des pratiques : le Guide de la HAS du 21 mai 2014

« Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle

et actes radioguidés : Réduire le risque d’effets déterministes »

Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber

Les clichés radiologiques (y compris comptes rendus) font

parties des éléments du dossier médical définis en tant

« qu’information relative à la prise en charge du patient :

imagerie ».

Le dossier médical appartient au patient et la destruction

d’un de ces éléments revient à détruire une chose

qui n’appartient pas au professionnel de santé. Le

radiologue est soumis aux obligations d’information et

chargé de délivrer celles-ci si le patient ou la famille

réclamai(en)t la communication des éléments.

La destruction des clichés radiologiques ne peut se faire

qu’à condition que le radiologue ne puisse plus voir sa

responsabilité civile professionnelle engagée, tant par

le patient (coacteur du système de santé) que par sa

famille (ayant droits).

La destruction ne peut être envisagée qu’après

expiration des délais de prescriptions applicables et une

information préalable de la destruction éventuelle de ces

éléments, pour respecter tant l’obligation de conseil que

de délicatesse.

Pour les établissements de santé, la durée minimale de

conservation est de 20 ans à compter du dernier séjour

du patient ou sa consultation externe.

Pour les radiologues libéraux, le délai est de 10 ans

à compter de la dernière consultation et/ou du décès

du patient pour l’hypothèse d’un recours de la famille.

S’agissant d’un mineur, le délai de conservation est de

10 ans par rapport à sa majorité et la destruction n’est

pas envisageable avant la 28ème année de ce dernier.

Cette destruction peut être précédée de copies ou de

remises de contretypes des clichés au patient et/ou à la

famille qui en ferait la demande écrite en justifiant de

leurs qualités respectives.

La destruction par dilacération ou brulage est évidente

car les dossiers médicaux ne peuvent ainsi rejoindre

la voie publique, l’imagerie du corps humain restant

un élément patrimonial qui ne peut être récupéré

ou insusceptible de faire l’objet d’une appréhension

quelconque.

Destruction des clichés radiologiques : engagez-vous votre

responsabilité ?

Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux

2

TJ radio n°36.indd 2 18/12/2014 10:05

Le régime juridique de la responsabilité n’est pas

uniforme en droit français. Les procédures et les

juridictions sont différentes selon que le médecin

exerce en secteur privé ou en secteur public et selon

que le patient souhaite obtenir une indemnisation ou

une sanction du praticien.

• Si vous exercez en libéral et que le patient

recherche une indemnisation, vous pourriez

voir votre responsabilité civile recherchée. Cette

responsabilité est appréciée par les juridictions

civiles de l’ordre judiciaire, à savoir :

1. le Tribunal de grande instance (TGI), en

première instance,

2. la Cour d’appel, en cas d’appel,

3. la Cour de cassation (chambres civiles),

en dernier ressort. Soulignons que la

compétence de la Cour de cassation se

limite à l’appréciation des règles de droit

appliquées et non aux faits.

Le délai de prescription (délai pendant lequel

peuvent s’exercer les poursuites) est de dix

ans à compter de la date de consolidation du

dommage.

La sanction réside dans la condamnation à

verser des dommages et intérêts au patient,

qui seront pris en charge par l’assureur en

responsabilité civile professionnelle (RCP).

• Si vous exercez en secteur public et que le

patient recherche une indemnisation, c’est la

responsabilité administrative de l’hôpital qui

sera recherchée. La responsabilité de l’hôpital

est appréciée par les juridictions administratives,

à savoir :

1. le Tribunal administratif, en première instance,

2. la Cour administrative d’appel, en cas d’appel,

3. le Conseil d’Etat, en dernier ressort. Comme

la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ne

juge pas les faits. Il étudie seulement le point

de savoir si les juridictions de fond (Tribunal

administratif et Cour administrative d’appel)

ont bien appliqué le droit, sans examiner le

fond de l’affaire.

La responsabilité civile d’un médecin hospitalier

peut être engagée s’il commet une « faute

détachable du service » (c’est-à-dire, selon la

Cour de cassation, « une faute d’une gravité

certaine » [Cour de cassation, Première Chambre

civile, 21 octobre 1997] ou qui constitue « un

manquement inexcusable à ses obligations

d’ordre professionnel et déontologique » [Cour

de cassation, Chambre criminelle, 25 mai

1982]).

Le délai de prescription et la sanction sont

identiques à ceux de la responsabilité civile.

• Par ailleurs, quel que soit votre mode d’exercice

et si le patient recherche une sanction à votre

encontre, vous pouvez voir votre responsabilité

pénale et/ou disciplinaire engagée(s).

––En matière pénale (délits), la responsabilité

est appréciée par les juridictions de l’ordre

judiciaire, à savoir :

1. le Tribunal correctionnel, en première

instance,

2. la Cour d’appel, en cas d’appel,

3. la Cour de cassation (chambre criminelle).

Le délai de prescription est de trois ans (délits).

La sanction peut consister à la condamnation

à une peine d’emprisonnement avec ou sans

sursis et/ou à une peine d’amende qui n’est pas

prise en charge par l’assureur en RCP.

––En matière disciplinaire, la responsabilité

est appréciée par les juridictions ordinales,

à savoir :

1. la Chambre disciplinaire de première instance,

2. la Chambre disciplinaire nationale, en cas

d’appel,

3. le Conseil d’Etat.

En matière disciplinaire, il n’existe aucun délai

de prescription, l’action étant imprescriptible.

Quant à la sanction, elle peut aller de

l’avertissement à la radiation en passant par le

blâme ou la peine de l’interdiction d’exercer la

médecine avec ou sans sursis.

Ces différentes responsabilités ne sont pas exclusives

des unes des autres, la recherche d’un cumul de

responsabilités étant possible.

Différences entre responsabilité civile, administrative, ordinale

et pénale

Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris

3

Rédaction achevée au mois de novembre 2014. Textes sujets à

d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire

ou jurisprudentiel.

La Tribune juridique du radioLogue

est une lettre d’information

professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et

libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère

général et ne sauraient répondre aux questions relevant de

situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet.

Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de

la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession

juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique

du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs

auteurs.

direcTeur de La pubLicaTion :

Jean-Luc Balança -

direcTeur de La rédacTion :

Dr François Prieur -

onT parTicipé à La rédacTion de ce numéro :

Denis

Benayoun, Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du

Dommage Corporel et en Droit de la Santé ; Audrey Bronkhorst,

Avocat au Barreau de Lyon ; Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au

Barreau de Paris ; Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux ;

Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber.

médecin-conseiL

: Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue -

sociéTé édiTrice :

L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre,

SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault

- 92 000 Nanterre -

concepTion eT réaLisaTion :

L’Entreprise Médicale -

dépôT LégaL :

à parution - issn : 1281-0266.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par

quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente

publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue

une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage

privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du

1er juillet 1992).

TJ radio n°36.indd 3 18/12/2014 10:05

Jurisprudence

Faits

Observations

A propos de l’imposition supplémentaire à régler par une clinique

ayant loué à des radiologues libéraux des locaux et du matériel

et du périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle

Commentaire de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 18 février 2014

Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon

Le 2 mars 2001, onze médecins radiologues, agissant

conjointement et solidairement, ont conclu un contrat de

location pour une durée de 9 ans avec la société Clinique

Saint-Antoine de Nice.

Dans le cadre de ce contrat, sont donnés en location par la

Clinique, des locaux destinés à l’exercice de la radiologie

(pour patients hospitalisés ou consultants externes) ainsi

que l’intégralité du matériel d’électroradiologie installé

dans lesdits locaux.

Dans les suites d’un contrôle sur pièces de la situation

de la Clinique, l’administration fiscale a émis des

appels supplémentaires de taxe professionnelle au titre

des années 2003 à 2005 en incluant, dans la valeur

locative des biens, les matériels de radiologie mis à la

disposition des médecins locataires par la Clinique. Les

impositions supplémentaires en résultant ont été mises en

recouvrement le 30 avril 2006.

La Clinique a ainsi saisi le Tribunal Administratif de Nice

pour des montants en litige s’élevant à 15 508 € pour

2003, 15 434 € pour 2004 et 15 753 € pour 2005,

soit un total de 46 695 €.

L’arrêt de la Cour administrative de Marseille est rendu

aux visas des textes suivants :

• Article 1448 du Code général des impôts :

“La taxe professionnelle est établie suivant la

capacité contributive des redevables, appréciée

d’après des critères économiques en fonction de

l’importance des activités exercées par eux sur le

territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la

zone de compétence de l’organisme concerné “.

• Article 1467 du même code : “ la taxe

professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur

locative des immobilisations corporelles dont

le redevable a disposé pour les besoins de son

activité professionnelle.“

La Cour administrative d’appel revient tout d’abord sur

le périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle en

précisant que « les immobilisations dont la valeur locative

est intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle en

application des dispositions précitées du a) du 1° de

l’article 1467 du code général des impôts sont les biens

placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci

utilise matériellement pour la réalisation des opérations

qu’il effectue ».

La Cour identifie donc deux critères cumulatifs

permettant d’inclure la valeur locative d’un bien dans

l’assiette fiscale de la taxe professionnelle : le contrôle

exercé sur le bien par le contribuable et l’utilisation du

bien dans le cadre de son activité professionnelle. L’arrêt

commenté apporte des précisions sur cette notion de

contrôle et sur son appréciation.

4

Procédure

La SAS Clinique Saint-Antoine a tout d’abord demandé

au Tribunal Administratif de Nice de la décharger

des cotisations supplémentaires, droits, majorations

et pénalités, de taxe professionnelle qui ont été mis à

sa charge au titre des années 2003 à 2005, pour un

montant de 46 695 €.

Par jugement daté du 24 février 2011, le Tribunal

administratif de Nice a rejeté cette demande pour des

motifs non repris dans l’arrêt de la Cour administrative

d’appel de Marseille.

La SAS Clinique Saint-Antoine a interjeté appel de ce

jugement par-devant la Cour administrative d’appel de

Marseille, laquelle a rendu sa décision le 18 février 2014.

Suite page 5

TJ radio n°36.indd 4 18/12/2014 10:05

5

• 2 mars 2001 : conclusion du contrat de location entre la Clinique et les onze praticiens libéraux ;

• Contrôle sur pièces réalisé par l’administration fiscale : inclusion dans la valeur locative des biens des matériels de radiol-

ogie mis à disposition des praticiens par la Clinique ;

• Emission de rappels d’imposition par l’administration fiscale adressés à la Clinique ;

• 30 avril 2006 : mise en recouvrement des impositions supplémentaires ;

• Saisine du Tribunal administratif de Nice par la Clinique ;

• 24 février 2011 : rejet des demandes de la Clinique par le Tribunal Administratif de Nice ;

• Appel de la Clinique par-devant la Cour administrative d’appel de Marseille ;

• 18 février 2014 : arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rejetant les demandes de la Clinique.

Points clé du dossier

Observations

La Cour administrative d’appel relève d’une part que les

praticiens libéraux :

• percevaient directement leurs honoraires ;

• avaient l’usage des locaux et du matériel ;

• s’étaient engagés au titre du contrat conclu avec

la clinique à assurer la bonne marche du matériel

mis en location et son petit entretien ;

• étaient propriétaires des appareils utilisés pour

les examens d’échotomographie et des appareils

à ultra-sons ;

• disposaient de la possibilité de se faire assister

ou remplacer ;

• enfin prenaient en charge les frais de secrétariat

générés par leur activité.

La Cour relève ensuite que la Clinique pour sa part :

• conservait le contrôle des locaux et des

équipements ;

• choisissait lesdits équipements et qu’elle en

assumait le gros entretien et le renouvellement

outre les frais correspondants ;

• qu’en outre, l’exploitation de ces locaux et

équipement, par l’intermédiaire du personnel

d’entretien et des manipulateurs qu’elle mettait

à la disposition des praticiens radiologues,

constituait l’objet même de son activité.

La Cour en conclut donc que la Clinique « doit être

regardée comme ayant disposé, au sens de l’article

1467 précité du code général des impôts, des locaux

et équipements techniques utilisés par les praticiens en

application du contrat qu’ils avaient conclus avec celle-ci ».

En d’autres termes, la Cour administrative d’appel opte

pour une approche juridique de la notion de contrôle,

puisque, si les praticiens libéraux étaient bien ceux qui

utilisaient les locaux et équipements « concrètement » et

quotidiennement dans le cadre de leur activité, ils ne les

utilisaient que par l’intermédiaire du contrat de location

conclu avec la Clinique, dont la Cour considère qu’elle

« disposait » tant des locaux que du matériel, en d’autres

termes, que la clinique en avait bien le « contrôle » au

sens de l’article 1467 du Code général des impôts.

Les demandes de la Clinique sont ainsi rejetées sur ce

fondement par un arrêt du 18 février 2014.

Il faut donc en conclure que l’assiette de la taxe

professionnelle, dont toute entreprise et profession

libérale s’acquitte est notamment déterminée selon la

valeur – le cas échéant locative – des biens non seulement

employés dans le cadre de l’activité professionnelle,

mais encore dont le contribuable à la disposition, le

terme semblant presque devoir être entendu dans

cet arrêt au sens de « l’abusus », attribut du droit de

propriété.

L’ancienne dénomination de taxe professionnelle a aujourd’hui disparu et l’impôt a été requalifié en CFE : cotisation foncière

des entreprises.

Cette taxe est un impôt local voté et perçu par la commune du lieu de l’établissement, l’EPCI (établissement public de

coopération intercommunale, c’est-à-dire un regroupement de communes) quand il existe et divers organismes.

Concernant les médecins libéraux, une exonération est prévue par l’article 1464 D du Code général des impôts qui prévoit

en son 1er alinéa : « Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les

communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter

de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au

livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices

non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de

2000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. »

Le point sur la « taxe professionnelle »

TJ radio n°36.indd 5 18/12/2014 10:05

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%