la commission de volcanisme dans le bas limousin

Saga Information – N° 286 – Avril 2009

14

L

LA

A

C

CO

OM

MM

MI

IS

SS

SI

IO

ON

N

D

DE

E

V

VO

OL

LC

CA

AN

NI

IS

SM

ME

E

D

DA

AN

NS

S

L

LE

E

B

BA

AS

S

L

LI

IM

MO

OU

US

SI

IN

N

Par Yves Grimault,

membre de la Commission de volcanisme de la SAGA.

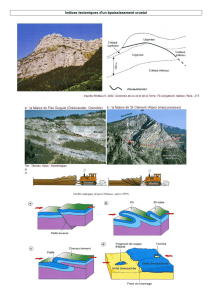

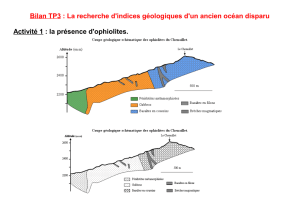

Figure 11 – Plis hectométriques de la carrière de Chambon. Ce sont en fait des replis apparus sur les flancs de l’antiforme

de Tulle, lors de la phase tectonique finale qui a vu se former cette même antiforme, de direction axiale à peu près nord-sud.

De Brive à Tulle, cette sortie de la Commission de

volcanisme de la SAGA, en septembre 2007, nous a

permis de traverser des terrains malmenés par les

mouvements tectoniques, dans la région du Bas

Limousin, qui recèlent les indices incontestables du

métamorphisme régional.

Elle a fait suite à une série d’« Entretiens sur le

métamorphisme » donnés par Dominique Rossier, que

les membres de la Commission sont heureux de comp-

ter parmi eux. Sa documentation, ses connaissances

et son enthousiasme ont fait merveille, tant pour nous

intéresser à cette matière ardue qu’est le métamor-

phisme que pour nous permettre d’en saisir les pré-

mices, l’essentiel. Je ne peux manquer, en débutant ce

compte rendu, de le remercier pour sa patience et sa

disponibilité sans lesquelles il nous aurait été impos-

sible de mener jusqu’au bout les travaux autour de

cette sortie.

Il n’y a, bien sûr, rien de mieux que d’observer en

place et de toucher les matériaux que l’activité de la

Terre fabrique pour remettre en ordre les savoirs

apportés par les Entretiens et accéder ainsi à une

meilleure compréhension des phénomènes. Rien de

mieux, également, que d’avoir à en rendre compte

pour affermir nos connaissances.

Ce que nous vous proposons de faire dans les lignes

qui vont suivre est un voyage à la fois au cœur des

lois de la physique, pression et température, dans la

gigantesque échelle des temps géologiques et dans

l’espace géographique mouvant, autant que dans les

profondeurs de la croûte terrestre et les microstruc-

tures de la matière.

Accrochons nos ceintures… Top départ !

Saga Information – N° 286 – Avril 2009

15

Le métamorphisme régional

du Bas Limousin

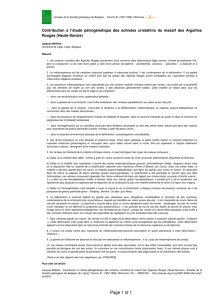

Il appartient au type très répandu de métamorphisme

de moyennes pressions et d’assez hautes tempé-

ratures. Ce métamorphisme des marges occidentales

du vieux massif hercynien résulte de l’enfouissement

d’écailles de la lithosphère continentale, lors de la

subduction puis de la collision entre deux plaques

tectoniques, responsables de la création de la chaîne

hercynienne du Dévonien au Carbonifère.

D’ouest en est, ce métamorphisme croît en intensité ;

on parle de gradient métamorphique, et dans notre

cas, de gradient prograde : c’est-à-dire que la tempé-

rature et la pression croissent simultanément, ce qui

n’est pas toujours le cas (figure 1).

Le métamorphisme se traduit aussi en termes de

zones, en ordre croissant de métamorphisme :

anchizone épizone mésozone catazone.

Sur le terrain, on observe, de l’épizone à la méso-

zone, la séquence minéralogique du gradient méta-

morphique croissant et, de la mésozone à la catazone,

des intrusions et un métamorphisme qui va conduire

les roches jusqu’à leur fusion.

Voici donc le programme qui nous a occupés les

deux premiers jours (figure 2) :

• 1. de l’épizone à la mésozone :

- les ardoisières de Travassac : quartzites et mica-

schistes à biotite,

- la vallée du Maumont Noir, Taupineries et Moulin

du Nègre : apparition de la chlorite, des biotites, des

grenats, et observation de l’isograde de la staurolite,

- la gare d’Aubazine : « gneiss gris du Bas Limou-

sin » ;

• 2. de la mésozone à la catazone :

- la carrière de Chambon, à Vergonzac,

- la carrière du tunnel de Bonnel,

- la carrière du tunnel de Cornil,

- la carrière du tunnel des Îles, près de Chameyrat.

De l’épizone à la mésozone

Les ardoisières de Travassac

(arrêt 1.1)

Dans la fraîcheur et le soleil matinal du Limousin,

nous visitons une carrière d’ardoise, très impres-

sionnante par son à-pic vertigineux. Les bancs d’ar-

doise alternent avec des bancs de quartzite en un pen-

dage vertical du plan de schistosité ; la carrière

montre d’immenses pans rocheux de quartzite dressés

qui correspondent à la roche stérile non extraite : les

« pans de Travassac » (figure 3).

Figure 3. Les impressionnants « pans de Travassac » sont des lames

de quartzite d’épaisseur plurimétrique qui se dressent jusqu’à des

dizaines de mètres au-dessus du plancher de la carrière, après

extraction des schistes ardoisiers. Les plans de schistosité des deux

roches ont été redressés verticalement par

les mouvements tectoniques hercyniens.

Ce sont des métasédiments (1) de la série de Don-

zenac, essentiellement des quartzites feldspathiques et

des micaschistes à biotite. À l’origine, il s’agit d’un

complexe volcano-détritique caractérisé par une

alternance de sédiments volcaniques acides, qui vont

donner des quartzites, et de sédiments argileux qui

donneront des argilites.

L’ardoise est une roche sombre à grains fins,

d’aspect satiné, de texture lépidoblastique (du gr.

lepidos : écailles, et blastos : bourgeon), avec des mi-

néraux brillants à peine visibles à l’œil nu dans les

plans de schistosité ; ce sont des micas blancs, comme

la séricite. Elle se débite en feuillets réguliers grâce

au clivage ardoisier parfait.

La carrière est toujours exploitée par la Société des

Ardoisières Bugeat. L’ardoise qui en est extraite,

exempte de pyrite, est une des plus résistante à

l’action du temps. Elle est toujours utilisée, en par-

ticulier dans le cadre de la restauration de monuments

historiques tels le Mont-Saint-Michel et la cathédrale

de Chartres.

Nous nous trouvons là à la limite anchizone-épizone

du métamorphisme du Bas Limousin, à la marge d’un

ancien bassin sédimentaire, et/ou d’effondrement,

continental. Les dépôts d’origine de projections vol-

caniques rhyodacitiques, alternées avec des dépôts de

sédiments terrigènes (surtout d’argile) ultérieurement

remaniés et mélangés, se sont mis en place entre –

470 et – 440 Ma (Ordovicien). Le processus mé-

tamorphique a commencé vers – 410 Ma (Dévonien,

début de l’orogenèse hercynienne). La schistosité est

datée d’environ – 400 Ma.

Saga Information – N° 286 – Avril 2009

16

Lors de la sédimentation, une transformation pure-

ment mécanique s’effectue, la diagenèse : les vases

accumulées sont compressées, l’eau qu’elles conte-

naient s’en échappe. Les fines particules qui les com-

posent sont ensuite aplaties et orientées selon un mê-

me plan – un premier plan de schistosité, stratigra-

phique (S0) – perpendiculairement à la contrainte de

la compression (figure 4).

La plaque océanique voisine est enfouie, par glisse-

ment d’ouest en est, entraînée par le manteau supé-

rieur lithosphérique, en subduction sous la plaque

continentale. Elle entraîne à sa suite une unité conti-

nentale, qui sera fortement écaillée et raccourcie, et

finira par former le « prisme d’accrétion ». Au cours

de son enfouissement, l’unité continentale écaillée

subit des plissements majeurs et une compression

considérable à l’origine d’une seconde schistosité

(S1).

Une transformation chimique se produit aussi du fait

des températures et de la pression. L’argile compres-

sée se transforme en schiste ardoisier. Les tufs rhyo-

dacitiques sont à l’origine des quartzites, des roches

sombres jamais litées, en bancs plurimétriques, avec

quartz abondant, plagioclase, mica noir et orthose.

Sites des Taupineries et du Moulin du Nègre,

dans la vallée du Maumont Noir

(arrêt 1.2)

En quittant Travassac, et suivant la vallée du Mau-

mont Noir à quelques kilomètres vers l’est, nous

entrons dans l’épizone. Ceci est révélé en observant

l’apparition de la chlorite dans les lames minces,

preuve du passage d’un seuil du gradient méta-

morphique (figures 5 et 6).

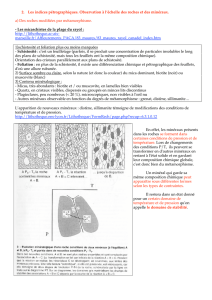

Figure 6. Dominique Rossier nous montre l’échantillon

correspondant à l’apparition de la staurolite

au lieu dit « Moulin du N ègre ».

Des affleurements, aux lieux-dits des Taupineries et

du Moulin du Nègre, nous signalent le passage de

l’isograde (2) du début de la mésozone, domaine de

stabilité de la staurolite. Le gradient métamorphique

franchit un seuil important en pression et température,

révélé par l’apparition des silicates d’alumine (depuis

la composition d’origine riche en argile, donc en

alumine et en fer) véritables géobaromètres et géo-

thermomètres du métamorphisme.

Maintenant, nous avons des indices sur la tem-

pérature et la pression (voir la figure 1).

Nous réalisons cinq prélèvements montrant l’ap-

parition progressive de minéraux du métamorphisme

(chlorite, biotites, grenats) et de l’isograde de la

staurolite (figure 7).

La gare d’Aubazine

(arrêt 1.3)

Les dessins et photos de cette série décrivent et tentent

d’interpréter la structure et la fabrique (3) du gneiss, dit

« gneiss gris du Bas Limousin » (figure 8), un

paragneiss (1) qui affleure à la gare d’Aubazine, sur la

rive droite de la Corrèze. L’échantillon qui a servi aux

observations a été prélevé derrière les maisons du

hameau, un peu avant la gare, juste après l’isograde de

la cyanite (figure 9). La séquence d’origine (pélites et

grauwackes) est chimiquement comparable à celle de

Travassac et du Maumont Noir.

Figure 8. (Arrêt 1.3). Cassure fraîche du « gneiss gris du Bas

Limousin ». Des feuillets quartzo-plagioclasiques alternent avec de

minces feuillets micacés, disposés suivant le plan de foliation.

Ici, la température et la pression ont augmenté et un

nouveau minéral apparaît : la cyanite (ou disthène),

minéral index important car excellent géobaromètre

(voir la figure 1).

Saga Information – N° 286 – Avril 2009

17

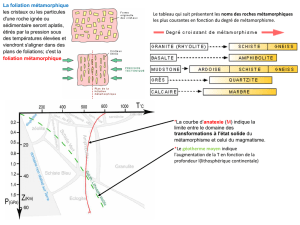

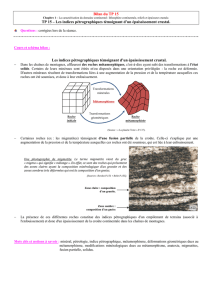

Figure 1. Diagramme pression/température.

Pour représenter de façon synthétique les minéraux qui apparaissent successivement dans une roche subissant

le métamorphisme, on utilise universellement un diagramme à deux dimensions, où les coordonnées sont la

pression (donc la profondeur) et la température. Ce diagramme a été établi pour une roche issue de sédiments

continentaux riches en argile : pélites, grauwackes, etc., et subissant des pressions et des températures

croissantes (au-dessus de 500 °C). Le taux de vapeur d’eau entrant dans la composition de la phase vapeur est

supposé élevé.

Sur le diagramme, les trois segments inclinés sur l’horizontale et convergeant vers un point triple (vers 5,5

kbar et 600 °C) délimitent les zones de stabilité des trois formes (« polymorphes ») remarquables du silicate

d’alumine pur et anhydre, minéral indicateur par excellence du degré du métamorphisme. Les polymorphes

sont représentés par leurs abréviations internationales : And pour l’andalousite, indicateur de basse pression,

donc de faible profondeur ; Sil pour la sillimanite, indicateur de températures basses à moyennes mais de

hautes pressions ; Ky pour la cyanite (ou disthène), indicateur de haute température, de la basse à la haute

pression.

Ces polymorphes se révèlent très utiles pour identifier les conditions physiques du métamorphisme subi par la

roche ; pour cette raison, on les appelle « minéraux index ».

Les autres segments de droite, quasi verticaux sur le diagramme, délimitent les domaines de températures et

de pressions d’apparition d’autres « minéraux index » et leurs domaines de stabilité. Segments et domaines

constituent ce qu’on appelle une « grille pétrogénétique ». Ces minéraux sont également des silicates

d’alumine, mais contenant du fer et du magnésium, et certains hydroxylés. Pour nos observations, le plus

remarquable est la staurolite, dont le domaine de stabilité est en grisé sur le diagramme. Ils sont signalés par

les abréviations conventionnelles : Chl : chlorite ; Bt : biotite ; Grt : grenat ; St : staurolite.

Les ronds portant un numéro sur le diagramme indiquent la position dans l’espace pression/température pour

les roches que nous avons récoltées lors des arrêts 1.2 (points 207 et 509 sur le diagramme) et 1.3 (512 sur le

diagramme) de notre sortie (se reporter à la carte géologique simplifiée ci-dessous).

Remarque : pour établir les grilles pétrogénétiques, on a reproduit en laboratoire, au cours de milliers

d’expériences couvrant tout l’espace pression/température, les roches échantillonnées par les géologues sur les

terrains métamorphiques, à partir de leurs constituants rassemblés dans les mêmes proportions.

Saga Information – N° 286 – Avril 2009

18

Figure 2. Carte géologique simplifiée montrant les arrêts. 1.1 : ardoisières de Travassac ; 1.2 : « Taupineries » et

« Moulin du N ègre », dans la vallée du Maumont N oir ; 1.3 : gare d’Aubazine.

Plus à l’est par rapport aux précédents sites, nous

nous rapprochons du cœur de l’antiforme de Tulle.

Une différenciation pétrographique apparaît entre les

feuillets schisteux. La roche acquiert une foliation (4)

métamorphique, et on passe du schiste au gneiss, en

lits d’une épaisseur bien modeste, quelques milli-

mètres seulement : les lits sombres à minéraux ferro-

magnésiens alternent avec les lits clairs quartzo-

feldspathiques où les grains de feldspaths sont bien

visibles (c’est cette structure qui permet de qualifier

cette roche de gneiss).

En termes de géochronologie, ce site est comparable

à celui du Maumont Noir (figure 10).

De la mésozone à la catazone.

Les intrusions

Les quatre sites suivants montrent le passage d’un

métamorphisme de degré moyen à celui d’un degré

fort conduisant à l’anatexie, phénomène de fusion

partielle de la roche.

Figure 10.

N os collègues

Françoise Larvor

(de dos) et Yves

Grimault

mesurant au

clinomètre la

direction et le

pendage du plan

de foliation sur

un affleurement

de leptynite

d’Aubazine, à

l’Abbaye-aux-

Dames.

(Photo Guy

Chantepie, GAGN ).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%