02/03/2016 ROUX Alexandra L2 CR : Nyl CHEMLI Digestif

DIGESTIF - Ascites

02/03/2016

ROUX Alexandra L2

CR : Nyl CHEMLI

Digestif

Pr. D. BOTTA-FRIDLUND

10 pages

Ascites

L'ascite est un symptôme qu'on retrouve dans beaucoup de maladies et beaucoup de spécialités, et pour

lesquelles l'enquête étiologique (pour trouver la cause) est assez vaste. Quand on est face à une ascite, on pense

cause hépatique car c'est la plus fréquente.

A. Définition et sémiologie du péritoine

Le péritoine est composé de 2 feuillets : le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, avec une cavité virtuelle.

Une ascite se définit comme la présence d'un liquide sérofibrineux dans la cavité péritonéale. Ce liquide n'est

pas n'importe lequel, c'est un liquide transparent, clair, limpide, avec absence de sang, de pus ou de bilH

A l'état pathologique, on peut également avoir :

–Hémopéritoine : si distension par du sang

–Pneumopéritoine : si distension par de l'air

–Péritonite : si distension par du pus (perforation d'un abcès, d'un organe avec une surinfection)

–Cholépéritoine : si distension par de la bile (perforation des canaux biliaires)

Si la distension est due à un liquide limpide qui n'est ni du sang, ni de la bile, ni du pus, on parle d'ascite. Mais

dans le cas d'un épanchement de sang ou de bile, les causes et les circonstances diagnostiques sont différentes.

Le liquide peut parfois être chyleux (rempli de triglycérides, de lipides pendant la période postprandiale). On

parle d'ascite chyleuse (fuite lymphatique). Cette ascite fait aussi partie des ascites car l'enquête est similaire à

celle des autres ascites.

1/10

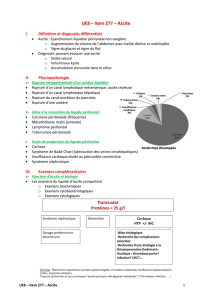

Plan :

A. Définition et sémiologie du péritoine

B. Éléments du diagnostic et sémiologie

I. Éléments du diagnostic

II. Examen clinique

III. Diagnostics différentiels

C. Physiopathologie et étiologies

D. Composition

I. Ponction

II. Contenu

E. Mécanismes de l'ascite transsudative

F. Complications

G. Diagnostic

I. Diagnostic étiologique

II. Démarche diagnostique

H. Causes des ascites

DIGESTIF - Ascites

B. Éléments du diagnostic et sémiologie

I. Éléments du diagnostic

C'est parfois évident lorsque le patient arrive avec un ventre énorme.

L'ascite se recherche à l'examen clinique. L'installation est rapide ou progressive. L'ascite est généralement

indolore (ou peut entraîner quelques faibles douleurs abdominales pendant son installation), ce qui permet

d'orienter le diagnostic. C'est la prise de poids et l'augmentation du volume du ventre qui est la cause de la

venue du patient.

Elle devient gênante lorsque son volume augmente trop et provoque :

–une augmentation du volume de l'abdomen

–un déplissement de l'ombilic, voire une hernie ombilicale

–une dyspnée (par gêne du mouvement du diaphragme)

–une prise de poids

CR : c'est la prise de poids et l'augmentation progressive de l'abdomen qui fait s'inquiéter les patients, et non la

douleur.

Elle est détectable cliniquement si la quantité de liquide est supérieure à 2 litres. Une ascite de faible abondance

ne peut être détecté que par échographie.

Dans le cas où on peut la détecter cliniquement, le diagnostic est confirmé par ponction (quand volume très

important) ou échographie.

A retenir : Dyspnée + douleurs importantes + complications sur l'Ombilic → ponction urgente de l'ascite

II. Examen clinique

a) Inspection

A l'inspection l'abdomen est distendu, augmenté de volume de façon

symétrique mais variable selon la position du sujet en fonction de la

pesanteur. La peau est lisse, tendue et luisante.

L'ombilic peut être déplissé. Un œdème hypogastrique ou du scrotum ainsi

que la saillie d'une hernie sont fréquemment associés (ascite inguino-

scrotale).

Au niveau du grill costal et des flancs une circulation veineuse collatérale

cave supérieure ou inférieure ou cave/cave doit être recherchée (signe

d'hypertension portale).

Le patient peut être jaune.

b) Percussion

A la percussion on entend une matité de l'hypogastre et des flancs :

–déclive

–mobile

–concave vers le haut

–avec un tympanisme péri ombilical.

La matité et les autres sonorités sont variables avec la position du malade, c'est une matité mobile. Il est

nécessaire de mobiliser le patient pour mettre en évidence une ascite de faible abondance. C'est une matité

déclive car plus importante sur les flancs du patient.

2/10

DIGESTIF - Ascites

Ailleurs la matité est dite « en damier », hétérogène : c'est la signification d'une ascite infectée, purulente ou

néoplasique.

A la percussion :

–si c'est sonore → c'est de l'air

–si c'est mat → c'est du liquide

c) Palpation

La palpation des organes intra-abdominaux est difficile, surtout si l'ascite est très importante. On peut détecter

2 signes :

–le signe du glaçon : choc en retour lié à la remontée du foie au sein du liquide d'ascite, il faut que le foie

soit dur, palpable. Il « flotte » dans l'ascite. Ce signe se voit essentiellement dans les cirrhoses.

–le signe du flot : il s'agit de la transmission de l'onde à travers le liquide. On place une main d'un côté

du ventre, on donne une petite tape de l'autre côté et on doit sentir l'onde arriver sur l'autre main. C'est la

transmission transabdominale liquidienne d'une pression controlatérale.

d) Autres signes

D'autres signes sont à rechercher :

–épanchements pleuraux, surtout à droite (CR : à rechercher en second)

–œdèmes des membres inférieurs → anasarque (= œdème généralisé) (CR : à rechercher en priorité)

–dyspnée et tachycardie dans les grands épanchements (compression du diaphragme et de l'oreillette

droite)

–touchers pelviens

III. Diagnostics différentiels

Les diagnostics différentiels de l'ascite sont :

–le globe vésical (vessie gonflée car ne peut s'évacuer donc matité convexe vers le haut, avec symptômes

douloureux)

–une obésité abdominale importante (CR : ex → un syndrome métabolique, c'est l'échographie qui

différencie)

–un volumineux kyste (ovarien, rénal ou hépatique) ou une tumeur kystique

➢matité déclive mais non mobile et concave vers le bas

➢sonorité des flancs

➢l'échographie corrige le diagnostic

3/10

DIGESTIF - Ascites

–autres épanchements (sang, bile, chyle)

➢entraînent des douleurs +++ (CR : les douleurs dans les épanchements sont très importantes et

permettent d'orienter les diagnostics différentiels

➢sont différenciés grâce à la ponction

Photo en haut à droite : étranglement d'une hernie

ombilicale → ponction d'urgence.

L'ascite peut également se rompre.

L'ascite à l'imagerie :

–Échographie : la poche noire est du liquide donc de l'ascite.

–Tomodensitométrie : liquide autour du foie (CR : foie en gris claire à gauche de la photo, liquide

autour gris foncé)

C. Physiopathologie et étiologies

Est-ce une ascite mécanique ou inflammatoire ?

Il existe 3 types de mécanismes principaux de formation d'ascite dont 2 principaux :

1) Excès de production de liquide péritonéal (++)

→ Ascite mécanique. On parle de transsudat. Une hyper pression entraîne une sortie de liquide des vaisseaux.

Les causes sont :

–hypertension portale (HTP) due à la cirrhose (CR : HTP responsable également d'une grosse rate)

–insuffisance cardiaque droite (→ hyperpression dans système cave inférieur)

–péricardite.

4/10

DIGESTIF - Ascites

2) Gêne à la résorption du liquide péritonéal par obstruction ou inflammation péritonéale (++)

Ascite inflammatoire. On parle d'exsudat.

Les causes sont :

–carcinose péritonéale (CR : métastase péritonéale, l'ascite peut être révélatrice du cancer sous-jacent

mais il est déjà à un stade métastatique et extensif

–tuberculose abdominale (CR : Tuberculose = granulations du péritoine, avec exsudation)

–mésothéliome (cancer primitif de la plèvre)

3) Rupture intra-péritonéale d'un conduit liquidien : (moins fréquente)

–canal lymphatique intestinal : ascite chyleuse (blanche comme du lait) car riche en chylomicrons

–canal lymphatique hépatique : après chirurgie hépatique

–canal pancréatique : pancréatites aiguës, (ou fracture du pancréas lors d'un accident de voiture par

exemple)

–uretère : traumatisme, chirurgie

D. Composition

I. Ponction d'ascite

Vient après le diagnostic. L'endroit classique de la ponction est à gauche. On prend la ligne entre l'épine iliaque

antéro supérieure et l'ombilic et on pique au 2/3 en partant de l'ombilic. Mettre le patient en déclive suffit pour

vider l'ascite, pas besoin d'aspirer. CR : c'est une procédure très réglementé, on pratique TOUJOURS aux 2/3)

II. Contenu

On prélève 4 tubes lors de la ponction d'ascite pour faire 4 études : l'aspect du liquide, la biochimie, la cytologie

et la bactériologie.

a) Aspect du liquide

Le liquide est clair et transparent ou légèrement trouble. Il peut être légèrement rosé si c'est une ascite

hémorragique ou lactescent si c'est une ascite chyleuse.

Si le liquide est trouble → on suspecte une inflammation.

Si c'est une ascite hémorragique → on suspecte une ascite cancéreuse.

5/10

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%