Untitled - The University of Vermont

VIVEMENT 2050 !

PROGRAMME POUR UNE ÉCONOMIE

SOUTENABLE ET DÉSIRABLE

VIVEMENT 2050 !

PROGRAMME POUR UNE ÉCONOMIE

SOUTENABLE ET DÉSIRABLE

Robert Costanza

Gar Alperovitz

Herman E. Daly

Joshua Farley

Carol Franco

Tim Jackson

Ida Kubiszewski

Juliet Schor

Peter Victor

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Denot

Robert Costanza et Ida Kubiszewski : Crawford School of Public Policy,

Australian National University

Gar Alperovitz : The Democracy Collaborative and Department of Government

and Politics, University of Maryland

Herman E. Daly : School of Public Affairs, University of Maryland

Joshua Farley : Department of Community Development and Applied Economics,

and Gund Institute for Ecological Economics, University of Vermont

Carol Franco : Woods Hole Research Center

Tim Jackson : Sustainable Lifestyles Research Group, University of Surrey,

United Kingdom

Juliet Schor : Department of Sociology, Boston College

Peter Victor : Faculty of Environmental Studies, York University, Canada

Titre original :

Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature

© 2012 United Nations for the English edition / pour l’édition en anglais

© 2013 United Nations for the French edition / pour l’édition en français

All rights reserved worldwide / Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation

réservés pour tous pays.

Le présent ouvrage est une traduction non officielle pour laquelle l’éditeur se déclare

pleinement responsable.

L’ouvrage est publié pour et au nom des Nations unies.

© Les petits matins / Institut Veblen, 2013 pour la traduction

Les petits matins, 31, rue Faidherbe, 75011 Paris

www.lespetitsmatins.fr

Institut Veblen pour les réformes économiques, 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris

www.veblen-institute.org

Traduction : Valérie Denot

Révision : Aurore Lalucq

Couverture : Thierry Oziel

Maquette : Atelier Dazibao

Graphiques : Arnaud Lebassard

ISBN : 978-2-36383-085-2

Diffusion Seuil

Distribution Volumen

Livre publié avec le concours de la Région Île-de-France

w

9

23

31

33

40

63

67

70

78

82

87

93

101

116

129

153

155

163

171

178

187

189

193

196

211

213

227

Introduction

Chapitre 1. Justification et objectifs

Contexte historique

La croissance de la consommation matérielle n’est pas

soutenable car il existe des limites planétaires

La croissance de la consommation matérielle au-delà

d’une certaine limite est indésirable…

Chapitre 2. Une économie soutenable et désirable, solidaire

et écologique en 2050

Notre vision du monde en 2050

Le capital bâti

Le capital humain

Le capital social

Le capital naturel

Chapitre 3. Concevoir une « économie » ancrée dans la société

et dans la nature

Le respect des limites écologiques

La protection des capacités d’épanouissement

La création d’une macro-économie soutenable

Chapitre 4. Quelques exemples de réformes politiques

Consommation : inverser la tendance

Étendre le secteur des biens communs

L’incidence des quotas systématiques sur les ressources

naturelles

Partager le temps de travail

Chapitre 5. Cohérence et faisabilité des politiques

Les enseignements de l’histoire

Les exemples à petite échelle

Les études de modélisation

Conclusion

Références bibliographiques

Remerciements

9

INTRODUCTION

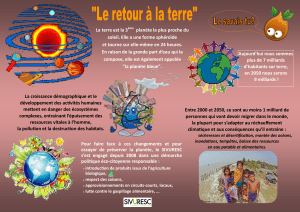

Notre planète a subi des changements considérables.

Nos concepts et nos outils économiques ont été forgés

dans un contexte dit de « monde vide ». Relativement

vide d’hommes, vide d’objets, à une époque où le capi-

tal, les infrastructures, le matériel constituaient les

facteurs limitants, tandis que le capital naturel se trou-

vait en abondance. Mais nous avons quitté ce monde.

Nous habitons désormais un « monde plein », celui

dit de « l’anthropocène », dans lequel l’être humain

constitue une force géologique capable d’agir sur son

environnement, sur le système écologique de soutien

de la vie, à l’échelle planétaire [2]. Pour faire face à

cette situation sans précédent et jeter les bases d’une

prospérité durable, c’est-à-dire « améliorer le bien-

être humain et l’équité, tout en réduisant significati-

vement les risques écologiques et les pénuries » [3],

nous devons entièrement repenser notre économie et

reconsidérer ses relations avec le reste du monde, afin

de permettre l’émergence d’un modèle mieux adapté à

ces nouvelles conditions de vie sur Terre.

Pour y parvenir, nous aurons besoin d’une science

économique qui respecte les limites planétaires [4, 5]

et reconnaisse que le bien-être de l’homme dépend

essentiellement de la qualité de ses relations sociales

et du degré d’équité de la société dans laquelle il vit.

L’objectif de croissance de la consommation maté-

rielle devra ainsi céder la place à une volonté réelle

Nota bene : les numéros entre crochets correspondent

aux références bibliographiques situées en page 213.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

1

/

121

100%