En quoi la lutte contre les différents déséquilibres

En quoi la lutte contre les différents déséquilibres économiques peut être difficile pour les

pouvoirs publics ?

Document 1 : « Les politiques de relance »

En France, les politiques de relance de 1975 (stimulation de l'investissement des entreprises) et 1981 (stimulation de la

consommation par hausses du SMIC, des allocations familiales, du minimum vieillesse et des allocations de chômage) n'ont pas eu les

effets expansionnistes attendus, ce qui prouve empiriquement la faiblesse de l'effet multiplicateur. Quel lien y a-t-il entre la valeur du

multiplicateur et la propension à importer d'un pays ? L'effet multiplicateur repose sur un mécanisme de vagues successives de

dépenses et de productions induites. Or, en économie ouverte, les fuites dans le circuit économique sont nombreuses en raison de

l'existence des importations : lorsqu'un euro de revenu est consacré à l'achat d'un bien produit à l'étranger, ce revenu « sort » du

circuit économique national et ne stimule plus la production intérieure (l'effet multiplicateur est en quelque sorte « exporté »). C'est

bien ce qui se produit dans les pays développés où la part des importations de biens et services ne cesse de croître. Par exemple en

France, cette part qui était de 15,3% en 1970 représentait 23,3% en 2006. Ainsi, les relances de 1975 et 1981 ont débouché sur des

plans de rigueur induits par la dégradation du commerce extérieur.

J.-D. Lecaillon, J.-M. Le Page, C. Ottavj, Economie contemporaine, analyse et diagnostics, éd. De Boeck, 3e éd., 2008.

Remarque :

-Effet multiplicateur : effet plus que proportionnel d’une variation ponctuelle de la dépense (investissement, etc.) sur l’activité économique (PIB

fondamentalement).

-Propension à importer : part des importations dans le PIB

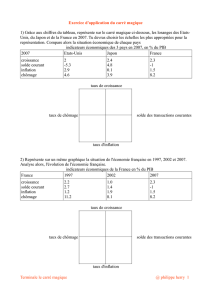

Document2 : Le « carré magique » de la France

Insee 2009

Document3 : « La relation inflation chômage »

La courbe de Philips met en évidence une relation inverse entre inflation et chômage. A l'origine, c'est le résultat d'une analyse

historique sur l'Angleterre entre 1867 et 1957 menée par Phillips (économiste néo-zélandais Alban W. Phillips) en 1958 qui montrait

une relation négative entre la hausse des salaires et le chômage. Elle est ensuite (Lipsey, 1960) devenue une relation entre inflation et

chômage avec le dilemme selon lequel les gouvernements devraient choisir un peu plus d'inflation pour faire baisser le chômage et,

inversement, accepter davantage de chômage afin de venir à bout de l'inflation.

L'histoire des années 1970-80 a montré qu'il s'agissait d'un « faux dilemme » et que l'on pouvait avoir à la fois de l'inflation et du

chômage. L'histoire de cette relation mouvementée est importante car elle témoigne à la fois des discussions entre experts et des

allers-retours entre les théories et les faits. La clé de l'interprétation est sans doute à chercher dans les comportements des agents

économiques, eux-mêmes déterminés par leur connaissance des mécanismes économiques, à une époque et en un lieu donnés.

Matthieu Mucherie http://www.melchior.fr/

Remarque: Melchior est un site de diffusion des sciences économiques et sociales

En quoi la lutte contre les différents déséquilibres économiques peut être difficile pour les pouvoirs publics ?

Introduction :

Annonce :

Selon Milton Friedman (1912-2006), l’augmentation de la masse monétaire effectuée lors des politiques

monétaire expansionniste est la cause unique de la hausse des prix : « L’inflation est toujours et partout un

phénomène monétaire en ce sens qu’elle est et qu’elle ne peut être générée que par une augmentation de la

quantité de monnaie plus rapide que celle de la production » (1970). Le Fondateur de l’ « École de Chicago »

s’opposé à l’interventionnisme étatique et aux politiques économiques keynésiennes. Pour lui, l’intervention

des pouvoirs publics pour lutter contre le chômage sont nocives et source d’inflation qui nuit à l’activité

économique.

Milton Friedman, malgré ses positions controversées met le doigt sur une les difficultés pour les pouvoirs

publics d’intervenir via des politiques économiques sur certains déséquilibres économiques. La politique

économique est :

Des déséquilibres économiques

Certains évoquent au sujet de ces déséquilibres, des incompatibilités.

Les

Ainsi, il apparait que l’action des pouvoirs publics via les politiques économiques est complexe, dominé par un

certains nombres de dilemmes. Mais, tous les objectifs ne sont pas la priorité des pouvoirs publics.

P.q. :

Il revient démontrer que la poursuite des différents déséquilibres économiques peut être difficile car ceux-ci

sont parfois incompatibles. En effet, les mécanismes de la politique économique sont tels qu’agir contre un

déséquilibre à une incidence sur un ou plusieurs autres. Comment ? Pourquoi ? Répondre à ces questions nous

permettra de comprendre les enjeux soulevés par ce sujet au combien d’actualité.

Plan :

Il me reviendra d’expliquer dans un premier temps que la lutte contre le chômage peut être responsable de

l’augmentation du taux d’inflation. Cependant, il faut avoir à l’esprit que cela n’est pas automatique. Dans un

second temps, conviendra de mettre en évidence que la croissance économique peut être responsable d’un

accroissement du déficit extérieur. Toutefois, les pouvoirs publics ne souffrent pas toujours de voir le déficit

extérieur s’accroitre : il existe un « bon déficit ».

I- Les objectifs de lutte contre le chômage et de stabilité des prix sont parfois difficiles à concilier

A- La lutte contre le chômage peut être responsable du développement de l’inflation

Document du cours 3

1-la relation de Philips

2-Mais, attention cette relation est soumise à conditions

-nécessite des mouvements sociaux qui augmentent les salaires.

-nécessite une augmentation des prix et non une diminution des taux de marges

-nécessite une stabilité du niveau de production

B- La lutte contre l’inflation peut être source d’une dégradation des autres objectifs

1- En quoi consiste la lutte contre l’inflation

Lutte contre inflation pol monétaire restrictive augmentation des txi baisse du crédit baisse de

l’investissement baisse de la production

2- chômage et de réduction de la demande globale

-baisse de l’investissement baisse de la production

-Loi d’OKUN « relation entre le taux de croissance et l’emploi » : il faut un certain niveau de croissance pour maintenir

les emplois et absorber les nouveaux entrants dans la pop active.

II- L’objectif de croissance économique peut être parfois source d’un déficit extérieur inquiétant.

A- L ‘augmentation de la croissance économique peut avoir comme corollaire un développement du

déficit commercial

Document du cours 1

1-La croissance intérieure peut se traduire par un développement des importations

2-La contrainte de l’ouverture des économies

a-ce développement des importations peut se faire au détriment des entreprises résidentes.

b-Par ailleurs, l’ouverture réduire l’efficacité du plan de relance à l’origine de la croissance.

B- Mais, cela n’est pas toujours dommageable pour l’économie nationale.

-Document du cours

Conclusion :

Ainsi, il apparait que l’action des pouvoirs publics via les politiques économiques est complexe, dominé par un

certains nombres de dilemmes. Mais, tous les objectifs ne sont pas la priorité des pouvoirs publics. En effet, les

objectifs sont hiérarchisés selon les projets des meneurs de la politique. Cela donne sans doute son sens au mot

« politique ».

Grille :

Etape

attente

barème

introduction

Une politique économique (Selon E. Malinvaud) : « ensembles des interventions en vues de corriger

(résorber ou mieux résoudre) des déséquilibres économiques, jugés dommageable » (dimension très

politique de la direction prise par la politique économique).

L’inflation : hausse durable et cumulative du niveau général des prix sur une période donnée.

Le chômage (versus plein emploi) : état d’un individu ou d’une population privé involontairement

d’un emploi.

Les déséquilibres extérieurs (versus équilibre extérieurs ou commercial) :

Equilibre extérieur : Situation dans laquelle une nation pratique l'échange international sans

s'endetter ou accroître son endettement extérieur

Balance Paiement= Bal commerciale+ Bal des Capitaux

Le déficit commercial est la situation dans laquelle : X ‹ M

La demande globale (point de vue de la macroéconomie keynésienne) : la demande globale est la

dépense anticipée ou ex-ante au niveau de la nation (Demande effective keynésienne). Elle est la

somme pour l'ensemble des agents économiques dépense prévues en consommation, investissement et

la valeur prévue des exportations.

Croissance économique :

5 POINTS

développement

I-Les objectifs de lutte contre le chômage et de stabilité des prix sont parfois difficiles à concilier

A-La lutte contre le chômage peut être responsable du développement de l’inflation

1-la relation de Philips

2-Mais, attention cette relation est soumise à conditions

B-La lutte contre l’inflation peut être source d’une dégradation des autres objectifs

1-En quoi consiste la lutte contre l’inflation

2-chômage et de réduction de la demande globale

-Loi d’OKUN « relation entre le taux de croissance et l’emploi » : il faut un certain niveau de croissance

pour maintenir les emplois et absorber les nouveaux entrants dans la pop active.

II-L’objectif de croissance économique peut être parfois source d’un déficit extérieur inquiétant.

A-L ‘augmentation de la croissance économique peut avoir comme corollaire un développement

du déficit commercial

1-La croissance intérieure peut se traduire par un développement des importations

2-La contrainte de l’ouverture des économies

a-ce développement des importations peut se faire au détriment des entreprises résidentes.

b-Par ailleurs, l’ouverture réduire l’efficacité du plan de relance à l’origine de la croissance.

B-Mais, cela n’est pas toujours dommageable pour l’économie nationale.

9 POINTS

Mobilisation

des documents

3 POINTS

conclusion

1.5 POINTS

Orthographe,

syntaxe

1.5 POINTS

1

/

4

100%