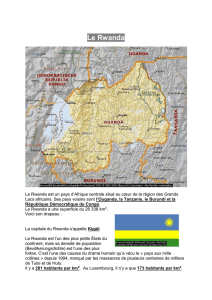

Rwanda : de la reconstruction d`après conflit au

Le Rwanda a réalisé des progrès impressionnants depuis le génocide

de 1994 qui a coûté la vie à près d’un million de personnes. Le

pays a entrepris de remettre en état son infrastructure dévastée, de

rétablir les normes sociales et, enn, de mettre en œuvre une stratégie

ambitieuse de développement à long terme visant à transformer le pays

d’une économie à faible revenu basée sur l’agriculture à une économie

du savoir tournée vers les services d’ici 2010.

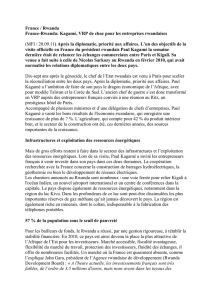

Indicateurs économiques 1990 1994 2008

PIB par habitant (USD) 251 152 465

Croissance du PIB (%)* –2 –50 11,2

Ination (IPC, %)* 4 1,6 (1996–98) 15

Dette extérieure totale (% du PIB) 28 127 15

Décit budgétaire (% du PIB, prêts inclus) –5 –11 0,1

Flux nets d’investissements étrangers directs

(millions USD) 8,0 0 3,6 (2004)

Incidence de la pauvreté (% de la population

vivant avec moins de 1 dollar par jour) 40 78 56,5 (2005)

Taux net de scolarisation en primaire (%) 67 S/O 95

Mortalité infantile pour les moins de cinq ans

(pour 1 000 enfants naissant vivants) 150 209 (1995) 103

Taux d’immunisation (rougeole, %) 83 25 98

Prévalence du VIH/SIDA (%) – 13 (1997) 3

Population (millions d’habitants) 7,1 5,5 9,6

Source : FMI et Banque mondiale, sauf indication contraire.

* Institut national de la statistique du Rwanda (NISR).

Le pays est de plus en plus considéré comme un modèle en matière de développement parce qu’il met

l’accent sur les résultats et qu’il tire parti des expériences des autres pays dans le monde. Le succès des

efforts de réforme s’est traduit par une croissance à deux chiffres au cours de la phase de reconstruction.

La croissance a ralenti légèrement au début de la décennie alors que le pays est entré dans sa phase

de développement, mais a ensuite atteint 11 % en 2008 grâce à une solide performance agricole.

L’IDA continue à soutenir les efforts du Rwanda en mettant l’accent sur la création d’un environnement

favorable à la croissance et à la création d’emplois.

L’IDA EN ACTION

Rwanda : de la reconstruction d’après conit au développement

2

RÉALISATIONS AU NIVEAU

NATIONAL

Le Rwanda a opéré une transition

remarquable entre la reconstruction

d’après conit et le développement

au cours des 14 dernières années.

Le génocide de 1994 a détruit la base économique

fragile du pays ainsi qu’une grande partie de son

capital humain et a anéanti sa capacité à attirer

l’investissement privé. Près d’un million de

personnes sont mortes et des milliers de Rwandais

ont fui le pays à pied. La pauvreté s’est accrue

de façon dramatique, surtout parmi les femmes,

touchant 78 % de la population en 1994.

Pendant la reconstruction, le gouvernement

rwandais a concentré ses efforts sur la restauration

des institutions, ce qui s’est traduit par une

amélioration sensible des résultats économiques

et des indicateurs sociaux. Grâce aux réformes

économiques et aux réformes de gouvernance de

grande portée entreprises entre 1995 et 2008, le

PIB a enregistré une croissance annuelle moyenne

de plus de 8,6 %. En 2005, la proportion de pauvres

était tombée à 57 % de la population. La mortalité

infantile, qui avait atteint plus de 300 décès pour

1 000 naissances vivantes après le génocide, est

retombée à 103 pour 1 000 en 2008.

Des progrès substantiels ont été accomplis pour

stabiliser et redresser l’économie. En 1998, le

PIB était revenu à son niveau d’avant 1994, stimulé

initialement par les efforts de reconstruction

après le conit. Pendant cette phase de boom,

la croissance du PIB a été en moyenne de 10,5 %

par année entre 1996 et 2002. Lorsque l’économie

est entrée dans sa phase de développement,

la croissance annuelle s’est établie à 6,1 % en

moyenne entre 2003 et 2008. L’ination est

demeurée relativement faible, entre 6 % et 7 %

par an, par rapport à la décennie précédente.

La gestion macroéconomique a été satisfaisante,

comme en témoignent les bons résultats des

cinq examens effectués dans le cadre de la

Facilité pour la réduction de la pauvreté et

pour la croissance (FRPC) du FMI. Un sixième

accord de trois ans au titre de la FRPC a été

approuvé en 2006 et devrait être achevé en

août 2009. La mise en œuvre efcace des

politiques macroéconomiques a permis au

Rwanda de parvenir au point d’achèvement

pour les pays pauvres très endettés et de

bénécier de l’Initiative d’allégement de la dette

multilatérale (MDRI).

Depuis les premiers jours de la reconstruction en 1994, l’Association internationale de développement

(IDA), le guichet de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, a fourni au

Rwanda 1 054 millions de dollars par le biais d’opérations d’investissement et d’appui aux politiques.

L’IDA a rapidement adapté ses activités en fonction des circonstances, répondant d’abord aux besoins

de reconstruction et apportant ensuite un soutien aux réformes structurelles pour le développement.

Les importantes réformes économiques et politiques réalisées entre 1995 et 2008 ont contribué à

une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) rwandais de plus de 8,6 % par an. Les progrès

constatés en termes de bien-être de la population et de prestations de services sont encore plus

remarquables. Les taux de scolarisation et de réussite dans l’enseignement primaire sont en augmentation.

Les taux de vaccination, qui se situent à 98 %, sont parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne et l’on

estime que la prévalence du VIH, à 3 %, est faible pour l’Afrique subsaharienne. Au cours des quatre

dernières années, le pourcentage de la population ayant accès à l’eau a presque doublé, passant de

44 % en 2003 à 71 % en 2007.

Peu après le génocide, alors que le Rwanda se battait pour reconstruire son avenir, la Banque mondiale

a été parmi les premiers donateurs à lui apporter un soutien, en lui fournissant des analyses ciblées et

des conseils de politique générale et en facilitant l’harmonisation et l’alignement entre les donateurs.

n n n

3

Premièrement, le pays est stable et en paix.

Même si les séquelles du génocide persistent,

le pays a fait des progrès considérables sur la

voie de la réinstallation de la population, de la

réconciliation nationale, de la démobilisation

et de la réintégration des ex-combattants.

Environ 15 000 membres de l’ancienne armée

gouvernementale ont été intégrés dans l’armée

nationale rwandaise à différents niveaux de

commandement, et près de 3,5 millions de

réfugiés rwandais ont été rapatriés et réinstallés

dans ce petit pays densément peuplé.

Les indicateurs de la gouvernance se sont

améliorés, et s’inscrivent dans le cadre d’une

amélioration globale de l’Évaluation de la

politique et des institutions nationales (EPIN)

du Rwanda. Sur les 45 pays d’Afrique subsaha-

rienne qui ont été notés (dont le Rwanda),

72 % se situaient en dessous du Rwanda, 18 %

au-dessus et 10 % ont reçu une note égale à celle

du Rwanda. Entre 1998 et 2008, le Rwanda a

aussi été reconnu, même au-delà de l’Afrique,

pour son leadership dans la lutte contre la

corruption. Il se classe actuellement au-dessus

de 60 % des pays à l’échelle mondiale en matière

de lutte contre la corruption. Le Rwanda a aussi

amélioré ses résultats au regard de quatre sur

six indicateurs suivis par la Banque mondiale,

notamment la stabilité politique, l’efcacité des

pouvoirs publics, la qualité de la réglementation

et le respect du droit. Le pays n’a cependant pas

réalisé de progrès signicatifs dans le domaine du

dialogue et de la responsabilisation. Les donateurs

bilatéraux travaillent actuellement avec le

gouvernement pour ouvrir le dialogue politique.

De plus, le Rwanda poursuit un programme de

décentralisation ambitieux pour donner plus

d’autonomie aux communautés locales et pour

accroître la transparence et la responsabilité.

Le Rwanda a fait des progrès considérables en

vue de l’atteinte des objectifs de développement

pour le Millénaire (ODM).

Le pays a obtenu des

résultats spectaculaires dans les secteurs sociaux :

le taux de scolarisation en primaire a atteint

95 % en 2008, contre 67 % en 1990, et le taux

d’achèvement de la scolarité est passé à 55 % en

2005. Le taux de vaccination, de 98 %, est parmi

l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne. La

population utilisant des moustiquaires impré-

gnées d’insecticide est passée de 4 % à 65 % entre

2004 et 2008. La prévalence du VIH, qui est de

3 %, est en diminution.

Cas unique en Afrique, le Rwanda a élargi

l’accès à l’assurance-maladie (au moyen de

dispositifs locaux appelés mutuelles de santé).

La population couverte est ainsi passée de 7 %

à 70 % entre 2003 et 2007, ce qui se traduit

par l’utilisation accrue des services de santé,

comme en témoigne, par exemple, le nombre

d’accouchements assistés. Au cours des quatre

dernières années, le pourcentage de la population

ayant accès à l’eau a presque doublé, passant

de 44 % en 2003 à 71 % en 2007.

CONTRIBUTIONS DE L’IDA

Depuis 1994, l’IDA a accordé au Rwanda des

crédits et des dons d’un montant de 1 054 millions

de dollars. Environ la moitié de ce soutien

nancier a été fournie dans le cadre d’opérations

de redressement économique et d’appui aux

politiques, dernièrement sous la forme de trois

crédits/dons à l’appui de la réduction de la

pauvreté. Depuis 2004, ces crédits/dons ont

soutenu directement les vigoureux efforts de

réforme entrepris par le gouvernement, en

particulier dans le domaine du développement

du secteur privé et de la fourniture de services

sociaux et d’infrastructures ainsi que dans celui

de la gestion et de la responsabilisation du

secteur public. De plus, l’IDA a nancé environ

19 opérations d’investissement et a établi plus

de 27 rapports analytiques et examens.

Répondre aux besoins du pays.

Le soutien de l’IDA s’est adapté à l’évolution de

la situation au Rwanda. Après le génocide, l’IDA

a concentré ses efforts sur la reconstruction,

notamment la reconstruction de la base

économique et institutionnelle, et la réponse

aux besoins fondamentaux dans les domaines

de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’énergie,

des transports et des communications. De plus,

elle a soutenu le gouvernement dans ses efforts

4

pour reconstituer le tissu social et promouvoir la

réconciliation.

Le soutien de l’IDA est ensuite passé de l’aide

d’urgence au nancement d’activités de

développement à plus long terme. L’IDA vise

désormais à soutenir le statut du Rwanda en tant

que modèle pour le développement, avec de

nouveaux prêts novateurs visant à accélérer la

croissance et à réduire la pauvreté.

Compte tenu des bons résultats du gouverne-

ment, le soutien de projets a été associé à un

appui des politiques, fondé sur un dialogue et une

analyse constructifs. Étant donné la volonté de

réforme du gouvernement, l’IDA a pu travailler

avec ses homologues dans le pays pour offrir

une assistance nancière et technique et des

services d’analyse qui ont directement contribué

à l’obtention de résultats tangibles sur le plan

du développement.

Mener un dialogue de politique

générale constructif.

À mesure que le pays est sorti de la phase

de reconstruction, l’IDA a apporté un soutien

croissant au programme de réforme politique

du gouvernement au moyen de crédits/dons à

l’appui de la réduction de la pauvreté destinés

au secteur social et au secteur de l’infrastruc-

ture ainsi qu’au secteur public et à la gestion

macroéconomique. Ces crédits/dons ont permis

de procéder à un dialogue complet et de haut

niveau sur la stratégie du programme de réforme

du Rwanda. Ce dialogue a été facilité par le travail

d’analyse de l’IDA, mais, surtout, la qualité du

dialogue de politique générale témoigne de la

ferme volonté de réforme du gouvernement.

Élaborer un programme

de développement conduit par le pays.

L’IDA a aidé le gouvernement à élaborer son

premier Document de stratégie pour la réduction

de la pauvreté (DSRP), qui a été achevé en

2002. D’après une évaluation indépendante,

les objectifs du DSRP ont généralement été

atteints, voire dépassés. Cette évaluation indique

aussi les domaines à améliorer. L’IDA a aidé le

gouvernement à préparer sa deuxième stratégie

de développement économique et de réduction

de la pauvreté, achevée en 2007.

Faciliter l’harmonisation entre

les donateurs et l’alignement de l’aide.

La coordination entre les donateurs a été essen-

tielle pour assurer le succès des efforts des

donateurs au cours de la période d’après conit.

Alors que le ministère du Développe ment inter-

national (DFID) du Royaume-Uni s’est concentré

sur le développement humain, en particulier

l’éducation, l’IDA a fourni des compétences et un

soutien nancier pour la gestion du secteur public

et les questions duciaires et de gestion. La

coordination a été favorisée par la préparation du

premier crédit de l’IDA à l’appui de la réduction

de la pauvreté, dans le cadre du document de

stratégie du gouvernement.

L’IDA, en collaboration avec le DFID et les autres

donateurs, a également fourni l’aide qui a permis

au gouvernement d’élaborer un cadre commun

d’évaluation des performances en 2008. Ce

cadre comprend un ensemble d’indicateurs et

d’actions politiques choisis dans la stratégie de

développement économique et de réduction de

la pauvreté (la deuxième du pays) ainsi qu’une

évaluation conjointe de la gouvernance par les

donateurs et le gouvernement. Ce cadre constitue

le fondement du soutien budgétaire octroyé au

pays et de l’évaluation conjointe des donateurs

de la performance du Rwanda en ce qui a trait à

la mise en œuvre de sa stratégie de développe-

ment économique et de réduction de la pauvreté.

L’IDA a également nancé le développement

d’approches sectorielles (SWAP) dans les domaines

de l’énergie, de l’agriculture et de la santé.

5

L’impact de l’IDA, par le biais

de nancement et de conseils

de politiques, se manifeste

dans de nombreux secteurs.

Dialogue de politique générale. Le dialogue de

politique générale entre l’IDA et le gouvernement

rwandais a d’abord porté sur la sécurité de

base, la réconciliation, la stabilisation macro-

économique, la privatisation et la fourniture de

services sociaux de base. Les réformes se sont

poursuivies avec l’amélioration de la gestion

des nances publiques, la mise en place d’un

cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour

renforcer la planication et la budgétisation,

et la création d’un climat d’investissement

propice aux affaires. Récemment, l’accent a été

mis sur des activités qui font la promotion de

la transformation économique et permettent

d’éliminer les obstacles à la croissance ainsi

que sur des activités axées sur la réduction de

la vulnérabilité sociale. L’IDA cherche enn à

obtenir une solide collaboration avec le

gouvernement, des résultats et réalisations

tangibles en matière de développement et une

harmonisation entre les donateurs.

Agriculture. Le secteur agricole est essentiel

à l’économie du Rwanda. Il représente 39 %

de son PIB, 80 % de ses emplois et 63 % de ses

revenus en devises étrangères. L’agriculture

contribue de manière considérable à la

croissance économique. La solide croissance du

secteur agricole a été le principal moteur de la

croissance économique, de l’ordre de 15 %, qui a

été enregistrée en 2008. L’aide de l’IDA dans le

secteur agricole est donc axée sur l’augmentation

de la croissance et la réduction de la pauvreté

au moyen de la création d’emplois.

L’IDA est le principal donateur dans le secteur

agricole. Elle fournit de l’aide technique et

contribue à l’harmonisation des donateurs de

concert avec le DFID, le Fonds international de

développement agricole (FIDA) et la Belgique.

L’IDA a soutenu le développement d’une

approche sectorielle visant à appliquer la

stratégie agricole du Rwanda et appuiera le futur

Projet d’aménagement du sol, de récupération

de l’eau et d’irrigation des versants.

Le programme d’appui au secteur rural de 2006

à 2008 a permis de doubler les rendements des

récoltes de riz sur les terrains marécageux ciblés

par le projet. L’aide future de l’IDA sera axée sur le

renforcement des versants, notamment au moyen

de la production horticole, et sera versée à un

programme du gouvernement dans ce domaine.

Développement du secteur privé. Le soutien de

l’IDA a aidé à formuler et adopter une stratégie de

développement du secteur privé puis une stratégie

de promotion des exportations, et a permis de créer

l’agence rwandaise en charge de la promotion des

investissements et des exportations (RIEPA). Un

guichet unique pour faciliter le développement

des entreprises a été créé au sein de l’agence, et

la première phase d’une zone franche industrielle

a été mise en œuvre.

De l’engrais pour la croissance

La réponse apportée par l’IDA à la crise des

denrées alimentaires de 2008, qui a été nancée

par un don spécial d’urgence octroyé dans le cadre

d’un don de l’IDA déjà en cours pour soutenir la

réduction de la pauvreté, ciblait la productivité des

récoltes alimentaires grâce à l’accès à de l’engrais.

De cette aide est né le premier système de mise

aux enchères et de coupons pour les engrais, ce

qui a encouragé la distribution d’engrais par le

secteur privé. Le programme a eu pour résultat de :

i) remplacer entièrement la distribution d’engrais

par le secteur public par la distribution d’engrais

par le secteur privé, en améliorant ainsi l’accès,

en particulier pour les récoltes alimentaires ; et

ii) d’octroyer des coupons pour 26 % des engrais

mis aux enchères à des producteurs de récoltes

alimentaires qui, pour la plupart, obtenaient ainsi

accès à de l’engrais pour la première fois. La

production alimentaire a augmenté de manière

considérable en 2008, contribuant tant à la

croissance qu’à la quantité de denrées alimentaires

disponible par habitant.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%