Quelques pays resurgissent de l`ombre au hasard de l`actualité

TOPIC

Juillet 2003

A l’ombre du Laos et de la Birmanie…

Deux dictatures

oubliées

Le Laos…

Enclavé au cœur

de la péninsule

indochinoise…

… refermé sur

lui-même mais

soutenu par le

Vietnam…

… tiraillé par une

résistance en

déshérence

Quelques pays resurgissent de l’ombre au hasard de

l’actualité. C’est le cas pour le Laos et le Myanmar depuis deux

mois. Très mal connus – à part pour les voyageurs qui apprécient les

circuits touristiques qui sortent de l’ordinaire –, ils sont pourtant sur

le devant de la scène depuis mai dernier.

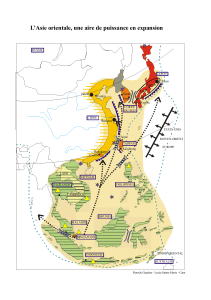

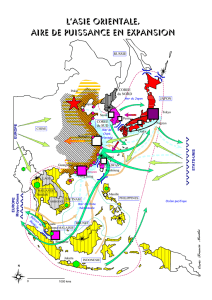

L’Asie du Sud-Est, on a tendance à l’oublier, doit elle aussi

compter avec la dictature et le retard économique. Loin du « tigre

thaïlandais », les communistes laotiens et la junte militaire birmane

tiennent chacun d’une main de fer des pays au bord du gouffre.

Pays montagneux et recouvert à 95% par la forêt tropicale,

le Laos ne dispose que de 5% de terres pour nourrir ses 5.4 millions

d’habitants. 80% de la population active travaille dans le secteur

agricole qui représente encore 50% du PIB. L’agriculture de

subsistance est très largement majoritaire puisque 72% des surfaces

agricoles ont une superficie inférieure à deux hectares. A moyen

terme, la pression sur les terres arables devrait s’accroître du fait de

la croissance démographique qui a atteint en 2002 les 2.5% contre

1.42% pour le Thaïlande et 1.01% pour le Vietnam.

Le Laos est aussi un pays complètement enclavé et dépend

de ses voisins pour ses exportations et importations. Il est donc très

exposé aux chocs externes. La crise de 1997-1998 l’a frappé de plein

fouet du fait de ses liens avec la Thaïlande, principal investisseur du

pays. Mais, sa faible intégration dans les échanges internationaux lui

a permis de profiter, l’an passé, du dynamisme thaïlandais et lui a

évité d’être affecté par le ralentissement de l’économie mondiale.

Le régime communiste en place entretient des relations

politiques privilégiées avec son voisin vietnamien. Rappelons

qu’après de longues années de guerre civile, la guérilla communiste,

devenue le LPRP (Lao People’s Revolutionary Party), a pris le

pouvoir en 1975. La coopération militaire avec le Vietnam – jusqu’à

50 000 soldats vietnamiens ont stationné au Laos – a contribué à

réduire fortement la portée de la résistance anti-gouvernementale. La

Chine, qui avait un temps soutenu les rebelles a mis fin à son aide

après le réchauffement de ses relations avec les autorités laotiennes.

Que reste-t-il de ces mouvements d’opposition ? 2 000

personnes tout au plus, principalement issues de l’ethnie Hmong

soutenue dans les années 70 par la CIA mais qui, aujourd’hui, vit

isolée dans le Nord du pays. Pourtant, depuis le début de l’année, la

résistance Hmong semble se raviver. Plusieurs attentats ont eu lieu

Arrestation

mouvementée et

l’emprisonnement

de journalistes

Occidentaux…

… mais un pays

sous perfusion

internationale

L’économie

birmane officielle

au bord de la

faillite...

… malgré un fort

potentiel et la

vitalité du secteur

informel

Mme Suu Kyi :

l’épine dans le

sur la route qui relie la capitale Vientiane, à Luang Prabang, faisant

25 morts au total.

C’est dans ce contexte que les deux journalistes européens

et leur traducteur américain ont été arrêtés le 4 juin dernier, au cours

d’un affrontement entre les soldats laotiens et les rebelles Hmong.

D’abord accusés du meurtre d’un des militaires, ils ont ensuite été

condamnés le 30 juin, au cours d’un procès expéditif, à 15 ans de

prison pour « obstruction à l’activité des forces de sécurité et

détention illégale d’explosifs ».

C’était sans compter avec les Etats-Unis qui, certes, n’ont

pas dénoncé officiellement l’attitude des autorités laotiennes mais

qui disposaient d’un moyen de pression conséquent. Un accord

commercial bilatéral doit être en effet prochainement signé entre les

deux pays. En aucun cas, Colin Powell et le représentant au

commerce Robert Zoellick, appuyés par le Congrès, ne veulent

remettre en question la signature de cet accord. L’ambassadeur

américain, sur place, soutient aussi pleinement le projet, convaincu

des retombées positives sur le pays. L’Europe, de son côté, a brandi

la menace d’une baisse de l’aide financière. Or le Laos vit sous

perfusion. Ce sont l’Union Européenne (UE), le Japon et le FMI,

dont l’aide représentait, en 2001 14% du PIB, qui le maintiennent en

vie depuis de nombreuses années. Et ceci d’autant plus que les

recettes issues du tourisme devraient fortement régresser en 2003. Le

SRAS et, maintenant, l’arrestation abusive des ces trois Occidentaux

dans le climat actuel d’insécurité rendent en effet le Laos beaucoup

moins attractif – après une forte croissance du nombre de voyageurs

ces cinq dernières années.

De l’autre côté de la péninsule indochinoise, le Myanmar. A

nouveau, un pays montagneux mais qui, lui, a la chance de posséder

pas moins de 2832 km de côtes maritimes.

Cette ouverture physique sur la mer ne l’a pourtant pas

empêché de vivre quasiment en autarcie depuis plus de trente ans.

L’Europe et les Etats-Unis lui ont d’ailleurs retiré la plupart des

privilèges qu’ils octroient d’habitude aux pays en développement.

Les sanctions telles que l’embargo sur les armes ou le gel des avoirs

principaux viennent d’être renforcés par l’Union Européenne.

L’économie officielle traverse, elle, une crise profonde. Le

secteur bancaire est proche de la faillite. L’inflation à deux chiffres

continue d’augmenter – mais plus modérément depuis février –

tandis que le kyat poursuit sa chute inexorable face au dollar.

Pourtant, l’importance de ses réserves naturelles, son

potentiel agricole et le tourisme pourraient favoriser son décollage.

Mais le commerce de la drogue apparaît beaucoup plus profitable

aux yeux de la junte militaire qui entretient activement l’économie

informelle.

Rien ne semble pouvoir ébranler la dictature birmane, pas

même la chef de file de l’opposition birmane et prix Nobel de la Paix

pied de la junte

militaire…

Un pays de plus

en plus

stratégique pour

les pays

limitrophes

Aung San SUU KYI. Bien au contraire, sa récente libération après

sept années en résidence surveillée – à la suite du lancement de sa

campagne en faveur de la démocratie en 1988, date du coup d’Etat

militaire –, n’aura été que de courte durée. Depuis le 30 mai, elle est

maintenue au secret en prison malgré les vives protestions venues de

l’Occident.

En Asie, l’annonce de son arrestation ne semble pas avoir

autant de répercussions. Et pour cause. Ni l’ASEAN (Association of

Southeast Asian Nations), ni l’Inde, ni la Chine ne veulent se mettre

le Myanmar à dos. Car, il est devenu un pays stratégique dont on

cherche à s’attirer les faveurs. Son entrée au sein de l’ASEAN en

1997 est très largement liée à la volonté des pays d’Asie du Sud-Est

de l’éloigner du giron chinois. Quant à l’Inde, elle n’a de cesse de

renforcer ses liens avec un pays dont elle redoute les relations de

nature toute militaire qu’il entretient avec la Chine. Le conflit sino-

indien de 1962-1963 est encore gravé dans les mémoires… L’Inde

est prête à beaucoup de concessions pour éloigner la Birmanie de la

sphère d’influence chinoise.

Mais la Chine possède une longueur d’avance sur l’ASEAN

comme sur l’Inde. Elle est le premier investisseur de l’économie

birmane. Et cette manne financière n’est pas sans arrière-pensée. Sa

participation dans l’amélioration des infrastructures portuaires le

long du Golfe du Bengale, en particulier, face à l’Inde, pourrait un

jour servir à accueillir des navires militaires chinois. Depuis la

normalisation de ses relations avec le Myanmar en 1988, les

échanges commerciaux entre les deux pays n’ont cessé d’augmenter

pour atteindre 650 millions de dollars en 2002. Un très grand nombre

de Chinois venus du Yunnan se sont installés dans le nord.

Désormais, la majorité des entreprises prospères sont chinoises. Les

Etats-Unis voient d’un mauvais œil cette interaction grandissante. Et,

pourtant, ils font partie – avec Singapour et la Malaisie – des

principaux investisseurs étrangers – malgré les sanctions imposées

par le Congrès sur ce pays.

Les priorités des Occidentaux concernant le Laos et le

Mynamar sont aux antipodes des préoccupations des pays asiatiques

qui les entourent. Ces derniers préfèrent jouer la carte de

l’intégration au nom de leurs propres intérêts. Les alliances en cours

sont peu connues des Européens en particulier. Et pourtant, il semble

qu’un nouveau paysage stratégique se dessine entre une Thaïlande

qui se tourne de plus en plus vers la région du Grand Mékong donc

vers le Laos, une Chine qui aimerait bien voir sa sphère d’influence

progresser plus au sud-ouest, une Inde qui veut à tout prix contenir

cet appétit chinois et enfin l’ASEAN toujours à la recherche de

l’unité régionale.

L.B

www.hec.fr/eurasia

Laos

Population : 5.5 millions

Croissance démographique (2001 - 2002) : 2.5%

Economie :

z PIB/hab : 327 USD

z Croissance du PIB réel (2002e) : 5.8%

z Inflation (2002e) : 10.6%

N

ature du régime : Parti Unique (LPDR)

Khamtai Siphandon

Président du Laos depuis

1998

Myanmar

Aung San Suu Kyi

Population : 51 millions

Croissance démographique (2001 - 2002) : 0.6%

Economie :

z PIB/hab : 140 USD (2000)

z Croissance du PIB réel (2002e) : 4.2%

z Inflation (2002e) : 15%

N

ature du régime : dictature militaire

1

/

4

100%