Le réseau neural de la motivation chez l`homme - Psychologie

Revue thématique : Motivation et sujet âgé

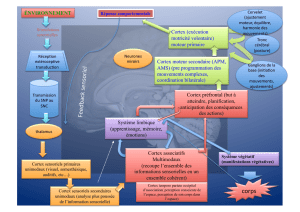

Le réseau neural de la motivation

chez l’homme

RICHARD LÉVY

Fédération de neurologie et

Inserm U 610, Hôpital de la

Salpêtrière, Paris

Tirésàpart:

Résumé. La motivation est un concept psychologique dont le substrat neurobiologique ne

peut être envisagé qu’après un éclatement du concept en opérations pertinentes à l’échelle

biologique. Sont regroupées sous le terme de motivation, les opérations mentales élémen-

taires décodant la valeur affective d’un stimulus (endogène ou exogène) et l’intégrant aux

processus d’élaboration de l’action dans les buts d’assurer le maintien de l’homéostasie, le

bien-être et la survie de l’individu et de l’espèce. Ainsi, en situation expérimentale, les

marqueurs de la motivation sont mis en évidence par la réponse aux situations aversives ou

appétitives. Par conséquent, le réseau cérébral de la motivation concerne surtout le sys-

tème limbique : les noyaux amygdaliens, les cortex préfrontaux orbitaire et ventro-médian

(CPFOM), cingulaire antérieur et le striatum ventral. Au sein de ce réseau, il est possible de

distinguer : des structures telles que le CPFOM, de haut niveau adaptatif, permettant à

l’individu de décoder les variations en temps réel des contingences affectives, de les

intégrer au comportement et de maintenir au long cours un choix comportemental, indé-

pendamment des contraintes endogènes ou environnementales ; des structures comme les

noyaux amygdaliens permettant de construire des comportements stables et invariants,

automatiquement activables, indispensables pour la survie et l’évitement de situations

délétères pour l’individu.

Mots clés : système limbique, cortex préfrontal orbito-ventral, amygdale, striatum ventral

Summary. To relate motivation, a psychological concept, to a neurobiological substrate

requires that this concept should be translated in operations relevant at the biological level.

The term of motivation includes mental elementary processes decoding the emotional

value of a stimulus (endogenous or exogenous) and integrating it into the elaboration,

control and execution of goal-directed behaviors in order to ensure the maintenance of

homeostasis, the wellbeing and survival of the individual and the species. Thus, in experi-

mental condition, responses to aversive or appetitive situations are the classical markers of

motivation. Consequently, the cerebral network of motivation particularly relates to the

limbic system, ie, the amygdala, the orbital and ventromedial prefrontal cortex, the anterior

cingulum and the ventral striatum. Within this network, it is possible to distinguish: on one

part structures such as the orbital and ventromedial prefrontal cortex, which are essential

for the highest level of adaptive responses, allowing the individual to decode the variations

of the emotional contingencies in real time, to integrate them into the behavior, and to

maintain a behavioral choice during a long course, regardless of endogenous or environ-

mental constraints; on the other part structures like the amygdala allow to build stable and

invariants behaviors, that can be automatically activated and are essential for survival and

avoidance of noxious situations.

Key words:motivation, goal-directed behavior, orbital and ventromedial prefrontal cortex,

anterior cingulate cortex, amygdala, ventral striatum

La question des bases neurales de la motivation

est d’une grande complexité tant par la diffi-

culté à proposer une définition biologiquement

opérationnelle d’un concept psychologique que pour

cerner les structures cérébrales qui lui sont indispensa-

bles en admettant, dans le même temps, que l’ensem-

ble du cerveau participe d’une façon ou d’une autre à

l’élaboration, l’exécution ou le contrôle d’un comporte-

ment motivé. Il paraît donc nécessaire de faire quel-

ques remarques préliminaires afin de clarifier le propos

de cet article.

•L’auteur place la survie de l’individu ou la recherche

du bien-être (« tendre vers une balance homéostasique

favorable ») comme les primum novens de l’ensemble

des comportements, y compris chez l’homme. La moti-

vation est donc considérée principalement comme le

rhéostat affectif et émotionnel permettant d’atteindre

cet objectif. Dans ce sens, la cognition n’est que l’outil

utilisé (en particulier dans des conditions environne-

mentales complexes) pour résoudre un problème qui,

ultimement, se révèle de nature affective. L’auteur ex-

clut donc du réseau de la motivation des structures

Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 4 : 241-55 241

cognitives « froides » telles que l’ensemble des régions

corticales dorsales (en particulier, les cortex préfrontal

latéral, l’ensemble du cortex pariétal, les régions tem-

porales latérales et le lobe occipital dans son ensem-

ble), même s’il paraît évident que ces régions corticales

sont fortement connectées au réseau neural de la moti-

vation et que chez l’homme, nombre de comporte-

ments semblent motivés par la représentation cogni-

tive de la survie (pouvoir, prestige) ou du bien-être

(bonheur) plutôt que par l’état somatique associé à la

survie ou au bien-être. Ainsi, nous retiendrons comme

appartenant spécifiquement au réseau de la motivation

un ensemble de structures « limbiques » : l’amygdale,

le striatum ventral, le cortex préfrontal orbitaire et

ventro-médian et la partie ventro-médiane du cortex

cingulaire antérieur.

•La relation entre la fonction (« motivation ») et la

structure (« cerveau ») est rendue difficile par l’absence

d’expression comportementale directe du concept de

motivation. Ainsi, en clinique, un état apathique, un

émoussement affectif, une absence de projet pour

l’avenir, une clinophilie pourraient relever d’un dys-

fonctionnement motivationnel. Pourtant, il s’agit là

d’une interprétation probabiliste d’un comportement

ou d’un état et, dans ces cas, le défaut de motivation

n’est pas un fait établi.

•Dans le même ordre d’idées, la motivation est néces-

sairement une interprétation plutôt qu’une réalité car

elle est placée à un niveau de description qui reste une

conception psychologique dont la correspondance

avec la neurobiologie nécessite l’éclatement en méca-

nismes, processus, déterminants ou états multiples

plus élémentaires et pertinents à l’échelle biologique.

Ainsi, pour dessiner un réseau cérébral cohérent de la

« motivation », il convient de sortir du concept général

et d’accepter qu‘il recouvre des processus biologiques

regroupés artificiellement en son sein.

Proposition d’une définition

biologiquement opérationnelle

de la motivation et des processus

comportementaux

et neurobiologiques

qu’elle sous-tend

Selon le Grand dictionnaire de psychologie, la moti-

vation est définie par l’ensemble des « processus phy-

siologiques et psychologiques responsables du déclen-

chement, de l’entretien et de la cessation d’un

comportement ainsi que de la valeur appétitive ou aver-

sive conférée aux éléments du milieu sur lesquels

s’exerce le comportement ». Premièrement, selon cette

définition, la motivation correspond aux processus

mentaux intégrant les déterminants endogènes et exo-

gènes (« ceux qui poussent à agir ») pour permettre

l’élaboration, l’exécution et le contrôle des comporte-

ments dirigés vers un but. Ainsi, pour dessiner complè-

tement la neuroanatomie fonctionnelle de l’action, au-

delà des réseaux cérébraux participant à la

représentation et à l’exécution de l’action, il faut y asso-

cier les réseaux cérébraux de la motivation rendant

compte de processus mentaux non apparents et pour-

tant hiérarchiquement responsables de l’action telle

que la valeur qu’attribue l’individu à la réalisation de

l’action (En quoi celle-ci est utile ou nécessaire ? Quel-

les en seront les conséquences ? Quels sont moyens

pour la mettre en œuvre ? Quel en sera le coût ?).

Deuxièmement, la seconde partie de la définition ci-

dessus indique qu’une dimension fondamentale de la

motivation réside dans la capacité à conférer à une

information perçue une valeur affective intégrable au

comportement en cours ou à venir. Ainsi, la récom-

pense (l’objet que l’individu va tenter d’obtenir) et la

punition (l’objet que l’individu va tenter d’éviter) sont

deux paramètres essentiels pour l’étude expérimentale

de la motivation. Ces deux paramètres vont déclencher

une réponse dite « opérante » (un comportement arbi-

traire) pour obtenir une récompense ou éviter une pu-

nition. Le comportement est dit motivé quand l’indi-

vidu (un homme ou un animal) effectue une réponse

opérante. Les performances sont souvent mesurées

par la qualité de l’apprentissage de la réponse opérante

tels, par exemple, la réponse conditionnée de saliva-

tion de Pavlov ou l’établissement d’un renforcement

positif ou négatif si l’association entre un stimulus et la

récompense ou la punition permet d’augmenter la pro-

babilité ultérieure d’effectuer la réponse opérante la

plus adaptée. Il faut isoler les renforcements dits

« primaires », c’est-à-dire élicitant de façon innée le

renforcement de la réponse opérante (par exemple, la

douleur, le tact, le goût, l’odeur et, peut-être, les expres-

sions du visage) des renforcements « secondaires » ac-

quis par leur association avec le renforcement primaire

(par exemple, une information visuelle, qui ne détient

pas de façon inhérente un caractère renforçant).

Organisation générale

du réseau de la motivation

S’il ne s’agit que de répondre à des besoins élémen-

taires et immédiats pour notre survie ou celle de nos

R. Lévy

Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 4 : 241-55242

congénères, pour éviter les désagréments ou obtenir

un plaisir à portée de main, le réseau cérébral impliqué

est commun à tous les mammifères et fait appel aux

circuits cérébraux mettant en jeu les zones corticales

de décodage sensoriel, le système neurovégétatif, cer-

tains noyaux amygdaliens, le striatum ventral et le sys-

tème d’exécution motrice. Ce système permet d’ap-

prendre que tel signal de l’environnement ou du corps

(un animal dangereux, une soif intense...) est à associer

avec tel comportement (évitement, boire). Néanmoins,

ce système ne permet pas de répondre à toutes les

situations motivantes pour deux raisons :

1) pour être efficace cet apprentissage conditionné

doit être solidement ancré et il ne peut donc pas être

rapidement renversé ou éteint. Il devient inopérant

dans les situations inédites ou dans lesquelles la ba-

lance « favorable/défavorable » d’un comportement

peut varier d’un moment à l’autre ;

2) le caractère rapide et impulsif des réponses

conditionnées ne permet pas de rompre le cycle

perception/action et par conséquent d’interposer

d’autres paramètres comportementaux entre le signal

et la réponse. Ce système est inadapté pour les situa-

tions qui nécessitent de peser et de maintenir ses choix

pour le long terme. Ainsi, chez l’homme, animal social

doté d’outils cognitifs sophistiqués, comme les fac-

teurs environnementaux ou endogènes poussant à agir

sont souvent éloignés de la satisfaction de besoins

immédiats et quelquefois apparaissent même en oppo-

sition avec ceux-ci (sacrifice, don de soi, comportement

désintéressé voir suicide), un réseau efficace de la mo-

tivation doit être capable à la fois d’influencer le com-

portement sur le long terme, en maintenant ou réacti-

vant les buts fixés sans céder aux signaux interférents,

et, à l’inverse, de permettre une adaptation rapide

quand le sujet perçoit que le comportement en cours

perd ses avantages.

Au total, il faut dissocier les comportements moti-

vés invariants, qui reposent sur des associations

« stimulus-récompense » (ou « stimulus-punition »)

stables car la prédiction de la réponse opérante atten-

due est hautement probable, des comportements moti-

vés flexibles, c’est-à-dire dans lesquels la réponse opé-

rante peut rapidement être modifiée pour répondre aux

situations inédites. Cette distinction est essentielle car

elle différencie, du point de vue neuroanatomique et

phylogénique, les réseaux cérébraux assurant la stabi-

lité comportementale de ceux permettant le plus haut

niveau de flexibilité adaptative. En effet, si l’homme

partage avec les autres espèces animales un réseau

cérébral d’organisation identique pour les comporte-

ments motivés invariants (cortex sensoriels, système

neurovégétatif, complexe amygdalien-striatum ventral,

système d’exécution motrice), le développement extra-

ordinaire du cortex préfrontal, y compris de sa région

orbitaire et médiane (CPFOM) - prolongement frontal

du système limbique - confère à l’homme (et, dans une

moindre mesure, aux autres primates) la capacité d’éla-

borer des comportements motivés valides nécessitant

une adaptation rapide aux contingences inédites de

l’environnement ou au contraire le maintien d’un com-

portement dans le long terme indépendamment de la

pression environnementale afin d’aboutir à un choix

internalisé.

Ainsi, chez l’homme (et les autres primates), l’ana-

tomie du réseau de la motivation est avant tout cristal-

lisée autour des structures cérébrales permettant d’in-

tégrer au comportement l’influence favorable ou

défavorable d’informations de nature affective (l’amyg-

dale, les régions ventrales des ganglions de la base, le

CPFOM). Parmi ces structures, certaines sont indispen-

sables pour la flexibilité adaptative (CPFOM), tandis

que d’autres sont nécessaires pour les réponses com-

portementales invariantes (noyaux amygdaliens). Ce

réseau est en interaction avec les structures cérébrales

exécutives, décisionnelles et de contrôle de l’action

volontaire (le cortex préfrontal dorsolatéral, les zones

dorsales des ganglions de la base, la région dorsale du

gyrus cingulaire antérieur) et les systèmes non spécifi-

ques de neuromodulation (en particulier, les systèmes

dopaminergiques nigro-striatal et méso-cortico-

limbique).

Les régions essentielles

du réseau de la motivation

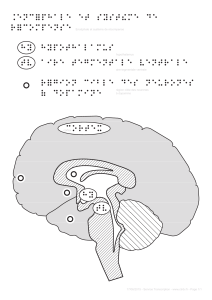

Les noyaux amygdaliens

Ils s’inscrivent dans un réseau fonctionnel dit « lim-

bique », en connexion plus particulièrement avec le

CPFOM, la formation hippocampique, le striatum ven-

tral et des structures végétatives (hypothalamus,

noyaux autonomes du tronc cérébral) [1]. Chez

l’homme, les lésions amygdaliennes sont souvent as-

sociées à d’autres lésions touchant les structures adja-

centes. Ainsi, dans les encéphalites limbiques ou les

méningo-encéphalites herpétiques, il est possible de

mettre en évidence des troubles de l’affect, des émo-

tions, de la motivation et de la cognition sociale. Au

maximum, ces troubles peuvent constituer le syn-

drome de Kluver et Bucy [2] dans lequel il est possible

d’observer des modifications portant sur les comporte-

ments alimentaire (hyperoralité) et sexuel (hypersexua-

Motivation et réseau neural

Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 4 : 241-55 243

lité), une impulsivité obligeant l’individu à saisir les

objets à sa portée ainsi qu’une relative indifférence

affective. Une partie de ces déficits pourrait être inter-

prétée comme secondaire à une dérégulation motiva-

tionnelle du fait d’un défaut d’intégration des affects et

des émotions. Chez l’homme, les lésions amygdalien-

nes isolées sont exceptionnelles. Les cas décrits sont

secondaires à une affection appelée maladie d’Urbach-

Wiethe, entraînant des lésions bilatérales et symétri-

ques des amygdales. Dans ces cas, il est possible d’ob-

server des troubles isolés du traitement des émotions

ou de leur conséquence sur les autres systèmes (par

exemple, des difficultés pour décoder la peur sur un

visage, pour mémoriser à long terme un épisode à

forte coloration affective...) [3-5]. Les études expéri-

mentales chez le singe et l’approche neuropsychologi-

que chez l’homme montrent que les lésions amygda-

liennes produisent le plus souvent des troubles de

l’apprentissage associatif « stimulus-renforcement »,

que celui-ci soit négatif, comme par exemple l’associa-

tion entre un stimulus visuel (une lumière) et une puni-

tion (un choc électrique) [6], ou positif [7], des troubles

de l’adaptation aux modifications de la contingence

stimulus-récompense ou stimulus-punition [8] ou

encore des difficultés à évaluer les conséquences de

l’action future [9]. D’une façon générale, les troubles

cliniques s’inscrivent dans le champ des déficits

affectivo-émotionnels [10]. En particulier, il existe une

désadaptation des réponses liées à la peur, sous-

tendue par la démonstration que l’amygdale est indis-

pensable à l’élaboration du phénomène de « peur

conditionnée » [11-13]. En outre, les animaux et les

hommes porteurs de lésions amygdaliennes ont des

difficultés à décoder les affects et les émotions liées aux

expressions faciales [14, 15] et à attribuer une valeur

pertinente à un choix alimentaire ou à un comporte-

ment sexuel [2, 6].

Les travaux en électrophysiologie vont dans le sens

de ces observations dans la mesure où les neurones de

l’amygdale sont capables de discriminer des stimula-

tions visuelles sur la base d’une récompense [16], d’as-

socier des stimulations auditives à une punition [10], de

détecter la nouveauté ou la familiarité de stimuli vi-

suels [16], de discriminer des visages sur la base de

leur identité [17] et de leur expression [18].

Cependant, une analyse plus fine des données sug-

gère que l’amygdale posséderait un rôle bien distinct

des régions corticales du système limbique (en particu-

lier du CPFOM). La principale différence avec le CPFOM

réside dans le caractère robuste et durable des appren-

tissages associatifs entre le stimulus et la récompense.

Ces apprentissages, le plus souvent conditionnés, repo-

sent sur des mécanismes neuronaux et biochimiques

aboutissant à la création de liaisons synaptiques sta-

bles (potentialisation et dépression à long terme) sous

la dépendance entre autres de l’activation des récep-

teurs NMDA [19]. Ainsi, le phénomène d’extinction de

l’association stimulus-récompense est d’obtention

lente (bien plus lente que dans le CPFOM). De plus,

l’amygdale intervient également dans la consolidation

en mémoire à long terme épisodique en colorant affec-

tivement les souvenirs [20-22]. Cette intervention se

fait par les connexions amygdalo-hippocampiques [23,

24] et le renforcement de la potentialisation à long

terme dans la formation hippocampique [25]. Inverse-

ment, dans le CPFOM, l’activité neuronale est très flexi-

ble : par exemple, une seule altération de la contin-

gence « stimulus récompense » est susceptible de

stopper la réponse neuronale. En outre, les processus

de plasticité cérébrale du CPFOM sont indépendants

des récepteurs NMDA. Enfin, à l’inverse du CPFOM,

l’amygdale n’a pas de projection directe vers le cortex

préfrontal dorsolatéral (DLPFC) [1], ce qui l’empêche

d’agir directement sur la structure cérébrale essentielle

pour les comportements planifiés et non réflexifs.

Ainsi, l’amygdale intervient dans les comporte-

ments motivés quand ceux-ci nécessitent une réponse

immédiate et impulsive. Il s’agit d’une intervention es-

sentielle pour la survie et les comportements routiniers

basés sur les émotions et les affects. Pour être efficace,

ces comportements nécessitent d’être profondément

ancrés (c’est-à-dire consolidés et difficilement réversi-

bles). En cela, l’amygdale s’oppose au CPFOM qui, au

contraire, permet une haute flexibilité comportemen-

tale en modifiant rapidement le comportement vers

celui qui est le plus adapté pour l’individu.

Le striatum ventral et les régions limbiques

des ganglions de la base

Ils sont en relation avec les autres structures limbi-

ques : noyaux amygdaliens, formations hippocampi-

ques et surtout le CPFOM avec lequel il forme une

boucle fonctionnelle [26-28]. Chez l’homme, les consé-

quences cliniques d’une lésion isolée de la partie ven-

trale du striatum (nucleus accumbens) ou des autres

structures limbiques des ganglions de la base ne sont

pas connues. En revanche, des lésions plus larges mais

incluant ces structures peuvent entraîner un syndrome

apathique sévère appelé aboulie, athymormie ou en-

core perte d’auto-activation psychique. Ce syndrome

consiste en une inertie comportementale et cognitive

majeure associée à un émoussement affectif. Il est tota-

lement réversible par stimulation externe et peut s’ac-

R. Lévy

Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 4 : 241-55244

compagner d’un état de « vide mental » quelquefois

associé à la libération d’activités mentales stéréo-

typées pseudo-compulsives comme l’arithmomanie

[29-32]. Les lésions responsables de ces états sévères

d’apathie siègent le plus souvent dans les noyaux cau-

dés (incluant la partie ventrale limbique), le pallidum

interne (recevant des connexions limbiques et associa-

tives) et les noyaux dorso-médians des thalami [33].

Pour autant, l’apathie est-elle un reflet clinique d’un

défaut de motivation ? Pour les uns, l’apathie est au

premier chef un trouble de motivation [34]. Pour

d’autres, l’apathie est une réduction quantitative des

comportements volontaires dirigés vers un but [35],

quel que soit le mécanisme sous-jacent qui en est res-

ponsable (qui peut être, alternativement au mécanisme

« a-motivationnel », un défaut d’initiation de la pensée

ou de l’action). Cette discussion est résumée dans la

taxinomie de ces états apathiques, qui suggère soit un

trouble affectif à l’origine de l’apathie (athymormie)

soit un défaut d’auto-activation mentale (perte d’auto-

activation psychique). Toutefois, si les lésions expéri-

mentales du striatum ventral chez le singe s’accompa-

gnent d’un trouble de la régulation du comportement

face à la récompense (par exemple, une extrême agres-

sivité en réponse à la non-réception d’une récompense

attendue), ils ne produisent pas d’apathie [36, 37].

Le profil d’activité des neurones du striatum ventral

indique qu’ils réagissent à l’obtention de la récom-

pense ou à un stimulus associé à une récompense,

mais pas à la réponse elle-même [38]. Des réponses

sont obtenues que l’animal effectue lui-même un mou-

vement pour obtenir la récompense ou qu’il la reçoive

passivement, de façon prévisible [39] ou imprévisible

[40]. Cependant, les situations dans lesquelles l’occu-

rence d’une récompense est imprévisible induisent une

modulation plus fréquente et plus ample de la réponse

neuronale par comparaison aux situations dans les-

quelles l’occurence de la récompense est prévisible

[40]. Ainsi, certains neurones cessent de répondre

lorsqu’un intervalle temporel fixe sépare l’indice de la

récompense [41]. D’autres groupes de neurones stria-

taux déchargent de façon phasique et graduelle durant

la phase antérieure à l’obtention de la récompense

[42-45]. Il pourrait donc s’agir de neurones « prédic-

teurs » de la récompense à venir [42]. Comme les neu-

rones du CPFOM, leur activité est modulée par le type

de récompense en jeu et les décharges cessent rapide-

ment en cas d’omission de la récompense. Dans une

épreuve cognitive (go/no-go) durant laquelle l’animal

doit effectuer plusieurs essais successifs (1, 2 ou 3)

pour obtenir la récompense [46], l’obtention prochaine

de la récompense, indiquée par une augmentation pro-

gressive de la luminosité d’une lampe, s’accompagne

de la nette augmentation des décharges anticipatoires

des neurones du striatum ventral. En outre, ces activi-

tés liées à la récompense sont associées à des activités

neuronales « prémotrices » comparables à celles ob-

servées dans les régions dorsales du striatum. Ce dou-

ble codage d’informations liées à la récompense et à

l’organisation de la réponse peut expliquer que la dé-

nervation dopaminergique du striatum ventral se mani-

feste par des troubles pour sélectionner la nourriture

préférée [47]. Plus précisément, l’animal ne semble

plus capable de sélectionner ou d’initier un comporte-

ment de type instrumental pour obtenir la récompense

préférée ou d’évaluer le rapport coût/bénéfice dans une

situation donnée (l’animal se limite à consommer la

nourriture située à proximité directe). En outre, il faut

aussi noter que le striatum ventral interviendrait de

façon importante dans la consolidation d’une règle as-

sociative « stimulus-comportement » [45].

Le fonctionnement du striatum ventral est tributaire

de la modulation dopaminergique en provenance de

l’aire tegmentale ventrale du mésencéphale. La dopa-

mine exerce un double effet au niveau du striatum :

d’une part, elle augmente la sélectivité des activités

corticales transmises en sortie des ganglions de la base

et, d’autre part, elle renforce l’efficacité des synapses

qui ont généré une action récompensée. Ces deux ef-

fets contribuent à faciliter la sélection de l’action adap-

tée à un contexte donné. Cependant, à ce jour, il existe

un débat concernant l’influence précise de l’innerva-

tion dopaminergique au sein du striatum ventral. Pour

certains, la dopamine signale les erreurs et les modifi-

cations environnementales prédisant des événements

motivants [48] ou renforce le signal neural permettant

l’apprentissage de l’association stimulus-récompense

Points clés

•Les bases neurales de la motivation sont souvent

déduites de l’impact de lésions cérébrales ou étu-

diées expérimentalement en situations comporte-

mentales d’évitement ou d’appétence.

•Le réseau de la motivation est cortico-sous-cortical

faisant appel principalement aux structures limbi-

ques (amygdale, cortex préfrontaux orbitaire et

ventro-médian, striatum ventral).

•Les cortex préfrontaux orbitaire et ventro-médian

jouent le rôle central dans la motivation lorsqu’il

s’agit de s’adapter à un environnement aux règles

complexes et variables.

Motivation et réseau neural

Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 4 : 241-55 245

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%