TEXTE 2 Génétique, technologie et société : l`héritage de Chernobyl

TEXTE 2 Génétique, technologie et société : l’héritage de Chernobyl

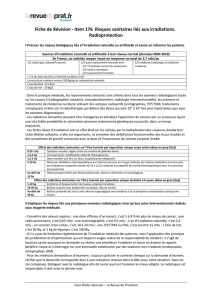

Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire électrique de Chernoby

explosait en éjectant une quantité massive de composés radioactifs autour d’elle et

dans tout l’hémisphère nord. L’explosion tua 31 sauveteurs et en irradia profondément

200 autres. Dans les 9 jours qui suivirent l’explosion, la température du réacteur

approcha le point de fusion et des produits de fission radioactive comme l’iode, le

xénon, le strontium et le césium, furent relachés dans l’atmosphère. Les retombées

radioactives diffusèrent dans toute l’Europe centrale, atteignant la Finlande et la Suède

trois jours après l’explosion initiale, le Royaume Uni et les Etats-Unis une semaine

après. Des millons de personnes furent exposées à des quantités mesurables de

radioactivité. Les personnes vivant dans un rayon de 30 km autour de Chernobyl

furent exposées à des niveaux de radioactivité très importants avant d’être évacués 36

heures après l’accident. De même, les quelques 600 000 militaires et civils envoyés à

Chernobyl pour décontaminer la zone et enfermer le réacteur dans un sarcophage

furent aussi fortement exposés.

L’accident de Chernobyl fut la plus grande émission accidentelle de radioacivité jamais

survenue dans le monde. La question encore en suspens est de savoir si cette

pollution menace la santé à long terme de millions de personnes.

On en sait plus sur les conséquences des radiations sur la santé humaine que sur les

conséquences de n’importe quel autre toxique (sauf peut-être la fumée de cigarette).

Les rayons X et les rayons gamma sont un sous-groupe de radiations ionisantes qui

possèdent suffisamment d’énergie pour éjecter des électrons des atomes. Les

radiations ionisantes peuvent endommager n’importe quel constituant cellulaire, altérer

les nucléotides et induire des cassures double brin sur l’ADN. Ces lésions de l’ADN

peuvent induire des mutations ou des translocations chromosomiques.

Les fortes doses de radiations ionisantes augmentent le risque de développer certains

cancers. On a observé chez les survivants des bombes atomiques d’Hiroshima et

Nagasaki une augmentation de l’incidence des leucémies dans les deux ans qui

suivirent ces bombardements. Les cancers du sein ont été multipliés par dix, ainsi que

les cancers du poumon, de la thyroïde, du colon, de l’ovaire, de l’estomac et du

système nerveux. Puisque les radiations ionisantes induisent des lésions de l’ADN, on

pensait voir chez les descendants des survivants une augmentation du nombre de

malformations ou maladies congénitales, ce qui jusqu’à maintenant n’est pas le cas.

Extrapoler de Hiroshima à Chernobyl est un problème de dose. Chez les survivants de

la bombe atomique, le taux de cancers a augmenté chez les personnes exposées à

plus de 200 mSv (mSv = millisievert, unité de dose absorbée de radiation). On estime

que les personnes qui vivaient dans la région la plus contaminée de Chernobyl ont subi

une exposition d’environ 50 mSv, et certains des travailleurs chargés du nettoyage du

site furent exposés à des doses de l’ordre de 250 mSv. En dehors de la région de

Chernobyl, les doses de radiations ont été de 0,4 à 0,9 mSv en Allemagne et en

Finlande, 0,01 mSv au Royaume Uni et de 0,0006 mSv aux Etats-Unis.

A titre de comparaison, la dose moyenne de radiation absorbée lors d’un diagnostic

médical (par exemple une radiographie dentaire ou du poumon) est de l’ordre de 0,39

mSv par an. L’exposition d’une personne à la radioactivité naturelle (rayons

cosmiques, roches radioctives ou gaz radon) est de l’ordre de 2 à 3 mSv par an. Les

fumeurs s’exposent eux-mêmes à une dose d’environ 2,8 mSv par an à cause des

produits naturels mais radioactifs incorporés dans le tabac.

Il semble que le taux de mutations parmi les plantes et les animaux exposés aux

déchets radioactifs de Chernobyl est de deux à dix fois le taux normal. On sait aussi

que le taux de mutation du gène HPRT chez les nettoyeurs de Chernobyl est de 25%

supérieur au taux normal. De même, le taux de mutation dans les séquences

microsatellites chez les enfants nés dans la zone polluée est deux fois celui d’enfants

témoins du Royaume Uni. Mais ces augmentations des taux de mutations ont-elles un

effet sur la santé ?

On estime que parmi les 115 000 personnes évacuées de la région de Chernobyl, il y a

eu 26 cas supplémentaires de leucémies dus à la catastrophe, en plus des 25 à 30 cas

spontanés. On estime également qu’il y aura 17 000 cas supplémentaires de cancer en

Europe, en plus des 123 millions qui surviendront normalement. Mais jusqu’à présent,

aucune augmentation du nombre de leucémies ou de tumeurs solides n’a été détectée

dans l’ex-URSS, la Finlande ou la Suède, ou chez les 600 000 personnes qui ont

participé au nettoyage du site.

Mais bien que le taux de tumeurs solides et de leucémies n’ait pas augmenté, un type

de cancer semble clairement en augmentation, c’est le cancer de la thyroïde. La

fréquence de ce cancer chez les enfants a atteint 100 cas par million d’enfants et par

an, alors que le taux normal attendu est de 0,5 à 3 par million d’enfants et par an. Bien

que les épidémiologistes débatent pour savoir si cette augmentation est entièrement

due aux effets de Chernobyl ou si elle est due en partie à une meilleure détection de ce

type de cancer, l’importance de l’augmentation et le fait qu’un des radioisotopes

relâché par la centrale soit l’iode est très en faveur d’un lien direct entre cette

augmentation de cancers de la thyroïde et la catastrophe de Chernobyl.

Les conséquences les plus importantes et les plus immédiates de Chernobyl sont sans

doute psychologiques. On a observé chez les netoyeurs du site une augentation de

50% du taux de suicide ainsi qu’une augmentation de l’alcoolisme et du tabagisme.

D’autres études montrent que 45% des personnes vivant dans un rayon de 300 km

autour de Chernobyl croient être atteinte d’une maladie radio-induite. Des maladies

telles que la dépression, les troubles du sommeil, l’hypertension et l’altération de la

perception sont aussi documentées. En fait, le stress post-traumatique peut être une

menace plus importante que l’irradiation elle-même. Les gens ont le sentiment de vivre

sous la menace constante du cancer, attendant le résultat d’une sorte de lotterie.

Finalement, même si les maladies génétiques et les cancers n’augmentent pas de

façon spectaculaire, les effets de la catastrophe de Chernobyl sur la santé ont été et

seront encore dévastateurs.

1

/

2

100%

![(NUCLEAIRE SANTE2 [Lecture seule] [Mode de compatibilité])](http://s1.studylibfr.com/store/data/004419939_1-c17aa940c4162ca554765fbd9a370e7e-300x300.png)