Biomatériaux : application aux biomatériels complexes

I. INTRODUCTION

Les biomatériels complexes sont faits de plusieurs

biomatériaux qui peuvent éventuellement être animés de

mouvement pour suppléer à certaines fonctions intermittentes

de l’organisme.

Ainsi, par exemple, le rétablissement de la miction peut

nécessiter soit la confection prothétique d’un nouveau réservoir

vésical capable de se vidanger, soit la restauration de la

fonction sphinctérienne avec une prothèse permettant la

continence des urines et la miction sans résistance urétrale.

Pour ces deux exemples ont été inventées et mises au point de

nombreuses prothèses, ou biomatériels, constituées de très

nombreux biomatériaux :sphincter artificiel urinaire et

également ballons ajustables, enfin vessie artificielle pour

laquelle les espoirs se tournent définitivement vers les solutions

apportées par le génie tissulaire.

D’autres applications urologiques utilisent des biomatériels

complexes: les prothèses d’érection, les prothèses testiculaires

et le remplacement urétéral. Enfin les Urologues disposent

depuis quelques années de dispositifs médicaux implantables

actifs, comme les neuromodulateurs.

II. LES BIOMATERIAUX

Les biomatériaux utilisés actuellement dans ces prothèses

complexes sont majoritairement des polymères. Des métaux

peuvent également entrer dans leur composition.

1. Le silicone

On regroupe sous le nom de silicones,toute une famille de

polymères aux propriétés très variées, dont le point commun est

le motif unitaire siloxane -(SiR2-O)n-. Le polymère de base est

le polydiméthylsiloxane -[Si(CH3)2-O]n- ou PDMS, dont les

chaînes sont naturellement très souples. La grande diversité de

leur propriétés, et par conséquent de leurs applications, dépend

non seulement de la longueur des macromolécules lorsqu’elles

sont linéaires mais aussi du taux de réticulation lorsqu’elles

sont tridimensionnelles. Les élastomères de silicone sont

obtenus par réticulation chimique des macromolécules

linéaires. Pour améliorer leurs propriétés mécaniques, les

élastomères sont renforcés par des nanoparticules, en

particulier de silice. Grâce à ces charges la résistance en

traction passe de 0,7 à 10,3 MPa. La mise en forme s’effectue

généralement par extrusion ou injection à froid. Pour les

implantations prothétiques, les élastomères de silicone utilisés

sont de structure solide ou sous forme de gel. Le terme de

silicone est employé ci-dessous pour désigner ces polymères.

Ce polymère est connu pour sa grande biocompatibilité. Sous

forme de gel, il peut, in vivo,migrer par gravité ou, si les

particules sont de petite taille (< 110 µm), être phagocyté par

les macrophages.

F.S. Kiping est considéré comme le père de la chimie des

silicones. De 1899 à 1944, il publie 54 articles sur le sujet. La

Dow Corning Corporation est créée en 1943, dans le but de

fabriquer des lubrifiants pour avion. En 1945, la gomme de

silicone est mise au point. Dès 1946, elle trouve une application

médicale (création d’un urètre artificiel). En 1956, on l’utilise

pour le traitement des hydrocéphalies. En 1953 J.B. Brown

envisage la possibilité de prothèses sous-cutanées en silicone.

La première prothèse mammaire est implantée en 1962.

En Urologie les premières prothèses en silicone, ont été décrites

en 1966 pour le traitement de l’impuissance et en 1973 pour

l’incontinence [4,53].

Vingt ans plus tard deux articles ont montré que les prothèses

urologiques en silicone solide peuvent se détériorer et laisser

échapper des particules retrouvées ensuite dans les nodules

lymphatiques [6,47]. D. Barrett a mis en évidence ces particules

autour de la prothèse dans 72% des 25 cas de prothèses

(sphinctérienne ou pénienne) retirées entre 2 et 60 mois après

implantation [6]. Y. Reinberg trouve également du silicone dans

la coque péri-prothétique dans les 3 cas de sphincter artificiel

retirés chez l’enfant, 3, 7 et 10 ans après implantation. Ces

particules étaient entourées de cellules géantes formant des

granulomes inflammatoires [47]. Dans l’étude de D. Barrett, 3

nodules lymphatiques inguinaux et 1 nodule péri-aortique, tous

cliniquement pathologiques, ont montré aussi la présence de

granulomes avec du silicone (10 à 30 µm). Tous ces patients

étaient heureusement indemnes de maladie auto-immune

[6,47]. Les prothèses retirées présentaient des particules de

silicone libre à leurs surfaces.

Ces articles sont parus de façon contemporaine au débat sur les

prothèses mammaires et les risques de migration des prothèses

Progrès en Urologie (2005), 15 953-963

Chapitre VI

Biomatériaux : application

aux biomatériels complexes en Urologie

Pierre CONORT, Jean Louis PARIENTE

953

gonflées avec du silicone liquide ou en gel. En effet le PDMS

utilisé dans les mammoplasties pouvaient contenir de 0,1 à 15%

de particules de faible taille, capables d’induire une réponse

immunitaire cellulaire et des anticorps chez le porc [29].

Cependant aucune preuve n’est actuellement établie pour

incriminer les prothèses en silicone dans le cadre de maladie de

système [52]. Les risques juridiques pouvant impliquer les

fabricants ont été tels que le fournisseur principal (Dow

Corning - Midland, Michigan, USA) avait même retiré ses

produits du marché médical, laissant le marché ouvert à des

distributeurs dont la qualité de la poudre de silicone n’était pas

toujours garantie [40]. Cette période du début des années 1990

est heureusement révolue avec l’application en 1992 aux USA

puis en mars 1994 de recommandations de l’AFNOR sur le

silicone médical.

La comparaison avec les prothèses mammaires et les prothèses

utilisées en urologie doit être menée avec précaution. En effet

les anciennes prothèses mammaires présentaient des fuites dans

près de 60% des cas, laissant échapper le silicone de

remplissage. Une des causes retenues étaient la création d’une

coque fibreuse constrictive autour de la prothèse, facilement

exposée du fait de sa topographie au choc, augmentant ainsi le

risque de fuite. Ces phénomènes ont pratiquement disparu

depuis l’utilisation de prothèses dites « texturées », dont la

surface est couverte de polyuréthane. Cet enduit diminue la

formation de cette coque et limite, si besoin, la perte de

particules de silicone en périphérie de la prothèse [54].

Un doute cependant persiste puisque ont été décrits l’apparition

de lymphomes simultanés à l’existence d’adénopathies

contenant du silicone [5,20]. De plus l’exposition au silicone,

répétée ou continue, par exemple en dialyse, a pu être

incriminée dans l’apparition d’hépatite granulomateuse, de

pancytopénie et de splénomégalie [3,10,11]. Enfin le suivi de

cohortes de patients porteurs de prothèses médicales

constituées de silicone (prothèses mammaires, prothèses

péniennes, pacemaker en particulier) permet une meilleure

approche du problème, même s’il est difficile de faire des

comparaisons. S. Greenland poursuit ce projet depuis près de

10 ans en étudiant les données de Medicare sur 52 pathologies.

Les patients implantés sont « associés » à des patients

comparables traités dans la même discipline : par exemple les

prothèses péniennes sont dans le groupe des résections de

prostate. Dans ce dernier groupe, l’analyse faite en 1999,

montre une plus forte proportion de lupus, de neuropathies, de

collagénoses et de scléroses pour les patients avec prothèse

pénienne que pour les autres. S’il est difficile de conclure, il

faut faire preuve de prudence. Toutes ces considérations

doivent d’une part imposer une information complète sur les

risques connus et inconnus des prothèses contenant du silicone,

et d’autre part inciter les fabricants comme les Urologues à

créer des registres non seulement de comptabilité des

implantations, comme cela est le cas pour le sphincter artificiel

urinaire, mais aussi pour le suivi à long terme. La matério-

vigilance est une façon de transmettre à la communauté les

évènements indésirables, même tardifs. L’Urologue et le

médecin référent doivent donc être avertis de la nécessité de

rapporter toute maladie nouvelle de « type systémique ou de

système » apparue chez un patient porteur ou ayant porté une

prothèse urinaire.

Le silicone, non dégradable, décrit comme inerte, n’a donc pas

fait la preuve de sa biocompatibilité parfaite à long terme.

2.Le polyuréthane

Le polyuréthane (PEU) est un copolymère à blocs, composé

d’unités souples et rigides. C’est un élastomère

thermoplastique qui permet de réaliser des implants préformés

qui peuvent être recouverts de mousse de PEU pour mieux

stabiliser la prothèse dans les tissus (pores). Il existe en fait de

nombreux polyuréthanes (polyester, polyéther) en fonction de

différents additifs qui ne sont en règle non divulgués.

Le polyuréthane a d’excellentes propriétés mécaniques,

comparé au silicone, mais par contre est moins stable dans

l’organisme que le silicone, en particulier les formes liées à un

polyester [64].

Il peut être associé à un autre biomatériau, comme par exemple

le silicone comme cela a été proposé pour les prothèses

mammaires dites texturées. La surface de la prothèse en

silicone pur est lisse et entraîne une réaction fibreuse intense

avec formation de coque. Le revêtement en PEU limite cette

réaction.

3. Le Bioflex®

Bioflex®est un brevet de Mentor Corporation, CA, USA. Ce

biomatériau est un polyuréthane combiné avant l’extrusion

avec un méthylène di-isocyanate et un polytétraméthylène-

ether-glycol associé à de l’éthylène diamine, du dioxyde de

silicone et du PDMS. L’éthylène diamine et l’isocyanate

contribuent à la formation du constituant dur alors que

polyéther et isocyanate à celle de la partie molle du co-

polymère. Le Bioflex®est ensuite moulé.

4. Le polytétrafluorouréthane (PTFE)

C’est un polymère thermoplastique, biocompatible largement

utilisé en urologie en particulier pour des traitements de surface

(coating) ; le liant est souvent un polyuréthane [64]. Le PTFE

induit une réaction immunitaire minime. Il peut être tissé ; les

tubes formés, sans couture, ont un aspect ondulé. Les

interstices, plus ou moins fins, sont colonisés par des

fibroblastes, ce qui permet de stabiliser la prothèse dans les

tissus humains. Des interstices trop larges entraînent assez

rapidement une obstruction du canal. Ce matériau est utilisé

depuis longtemps en chirurgie vasculaire, mais il est mal adapté

aux indications urologiques de remplacement canalaire. Il est

possible de l’associer à un autre biomatériau comme le silicone

par exemple.

Il existe une forme particulière, dite expansée (PTFE-e),

connue sous le nom de Gore-Tex®,qui présente des pores de

très petite taille (1 à 60 µm), qui n’autorisent pas le passage

cellulaire, évitant ainsi l’obstruction endo-luminale.

5. Le polyester ou poly(téréphtalate d’éthylène)

C’est un polymère thermoplastique qui peut être tissé. Dans sa

forme expansée les pores sont de taille variable allant de 60 µm

à 1200 µm. Il peut avoir une forme de tube et recouvrir un tube

954

de silicone. Il est différent du polyéthylène autrefois utilisé

pour former de simples tubes.

6.Les hydrogels

Les hydrogels sont utilisés comme revêtement de surface sur

d’autres polymères. Ils permettent de réduire le coefficient de

friction et de limiter l’adhésion bactérienne par rapport aux

polymères hydrophobes qu’ils recouvrent.

Ils sont constitués d’alcool de polyvinyl, d’hydroxy-éthyl

méthacrylate, de polyvinyl pyrrolidone en particulier[64].

7. Les métaux

L’acier est un des composants métalliques des prothèses

complexes. L’argent, l’alliage cobalt-chrome et le titane sont

également utilisés dans certaines prothèses.

III. SPHINCTER ARTIFICIEL URINAIRE

L’objectif du sphincter artificiel urinaire (SAU) est de rétablir

la fonction d’occlusion du sphincter pratiquement au même

niveau anatomique que le sphincter externe volontaire

déficient. L’insuffisance sphinctérienne avec incontinence

invalidante est donc l’indication de ce type de prothèse.

Un des premiers auteurs qui a développé le concept de

compression urétrale est J. Kaufman dès 1968 [36]. Les

résultats étaient décevants [48]. En fait c’est F. Scott W.,

Bradley et G. Timm qui décrirent les premiers le SAU très

voisin du modèle disponible aujourd’hui [53]. Il s’agissait

d’une prothèse implantable, et non pas externe comme F. Foley

l’avait proposé en 1947.

Le principe du SAU, connu sous le nom de AMS 800

actuellement (American Medical Systems – USA) repose sur

l’existence d’une manchette en élastomère de silicone,

préformée pour s’adapter au périmètre du canal urétral,

(éventuellement en péri-cervical, autour de la prostate, dans

certains cas) qui est connectée à une pompe placée en sous-

cutanée (bourse ou grande lèvre) elle-même également

connectée avec un ballon ou réservoir qui donne le niveau de

pression interne du système. Plusieurs modèles de réservoir

sont disponibles selon la pression souhaitée. L’ensemble de la

prothèse est en élastomère de silicone pur. Seuls le mécanisme

de la pompe (resistor) est en acier. Les tubulures elles-mêmes,

afin d’éviter des plicatures bloquant le système, ont été

renforcées, à la fin des années 1980, par une armature de

polyéthylène qui constitue également les connecteurs, ou

raccords, entre tubulures. La pompe dispose d’un relief

palpable au travers de la peau qui permet à l’opérateur de

neutraliser le fonctionnement de la pompe (désactivation) si

besoin. Lorsque le système est activé la pression hydraulique

exercée par le ballon, rempli en per-opératoire de sérum

physiologique isotonique contrasté (repérage du SAU par

rayons X, sauf si intolérance à l’iode), permet de maintenir

occluse la manchette péri-urétrale. Le patient qui ressent un

besoin d’uriner doit donc appuyer plusieurs fois sur l’extrémité

de la pompe pour vider la manchette, envoyant le liquide vers

le ballon ; en 2 à 3 minutes automatiquement la manchette se

remplit. Il s’agit d’un système hydraulique simple et fiable

(Figure 1).Il n’y a pas de modèle avec enduit de protection

contre les infections. Dans d’exceptionnels cas deux

manchettes ont été implantées.

La première publication française rapportait l’expérience sur 15

patients en 1987 [8]. Depuis plusieurs centaines de patientes et

patients, et même d’enfants, ont réellement bénéficié de ce type

de prothèse Le taux de succès (patient sec) est de l’ordre de

61% à 88% des cas selon le sexe (meilleurs chez la femme) et

l’étiologie de l’incontinence [12,13,43,55]. Avec le temps des

complications mécaniques sont apparues imposant des

révisions prothétiques (10%à 15%), correspondant en fait le

plus souvent à des changements de un ou plusieurs éléments du

système [41]. Les révisions doivent être mises au débit de la

biocompatibilité et déclarées en matériovigilance, logiquement.

En effet par principe la biocompatibilité est acquise lorsque le

biomatériel est bien toléré mais aussi lorsque la prothèse assure

sa fonction sans faille ni complication. Le taux de révision des

différentes séries est assez stable, voisin de 20%, avec une

moyenne de délai de révision de 7 à 10 ans [43,62]. La révision

peut être nécessaire également en cas de complications

principales, immédiates et parfois tardives (plusieurs années),

comme l’infection et surtout les érosions. L’infection est

prévenue par une prophylaxie antibiotique rigoureuse.

Cependant les minimes plaies opératoires, ou une érosion

muqueuse, peuvent faire communiquer la prothèse avec

l’extérieur (vagin) ou l’urine (urètre). L’infection déclarée

impose l’ablation de tout le matériel le plus souvent, puisque

tous les éléments du SAU communiquent entre eux par les

tubulures. L’érosion est une complication sournoise qu’il faut

savoir évoquer même en l’absence d’infection. Il n’est pas

exclu que certaines érosions soient le résultat d’une réaction à

corps étranger.Comme l’érosion peut facilement se compliquer

d’infection, la preuve est difficile à apporter.

955

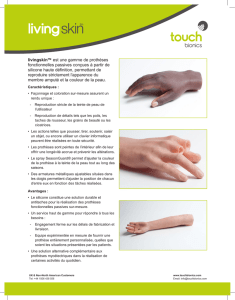

Figure 1 : sphincter artificiel urinaire avec ses 3 éléments connectés

(AMS 800®).

Ces complications, mécaniques ou cliniques, ont amené le

fabricant (American Medical Systems) à apporter quelques

modifications pour fiabiliser l’ensemble des éléments.

Même si le taux de succès est très satisfaisant, avec une

amélioration extraordinaire de la qualité de vie, plusieurs

contre-indications doivent être cependant retenues. Il faut bien

sûr que le réservoir vésical sus-jacent soit compétent (bonne

capacité et bonne compliance), que les tissus où siège la

prothèse puissent être disséqués et puissent cicatriser (pas

d’antécédent d’irradiation, difficulté après plusieurs chirurgies

périurétrales) et aussi que le patient comprenne le mode

d’emploi et ait une dextérité suffisante (problème chez les

patients neurologiques et âgés).

Cette prothèse a une bonne fiabilité mécanique, mais il faut

rappeler qu’elle est constituée de silicone pur et que le

biomatériau peut perdre quelques éléments de sa structure

polymérique avec le temps, parfois en quelques mois [6]. Des

granulomes sur particules de silicone ont été retrouvés dans la

coque péri-prothétique et dans les nodules lymphatiques

inguinaux pathologiques prélevés [42]. La migration de

particules de silicone à partir de la prothèse a deux

conséquences pratiques :

-il faut informer le patient (ou ses parents pour les enfants)

des réserves médicales sur le long terme puisqu’il est décrit

certaines maladies de système, certes rares, et peut-être

trouver d’autres alternatives ou modification prothétiques

pour les plus jeunes ;

-il faut tenir des registres à long terme sur ses patients et

enseigner les référents médicaux pour qu’une déclaration de

matériovigilance soit faite en cas de doute (sclérodermie,

lupus, rhumatisme…)

Les avantages du SAU sont tels qu’il paraît inopportun de faire

une critique plus appuyée de cette prothèse compte tenu des

services rendus. Il faut cependant que la vigilance des

urologues soit constante.

D’autres SAU ont été depuis mis au point et testé. Le principe

des prothèses reposait toujours sur une manchette avec

différents systèmes de pompe et de connexion. Aucune

prothèse n’a eu un développement clinique.

L’AMS 800 a également été utilisé pour occlure des stomies

urinaires pariétales. L’ouverture de la manchette péri-stomiale

autorise le sondage évacuateur [6,47].

IV.PROTHÈSES PÉNIENNES

La dysfonction érectile a fait l’objet de nombreux progrès dans

sa prise en charge depuis 20 ans environ. Les injections

intracaverneuses, les inhibiteurs de la phospho-diestérase, la

dépression péri-pénienne entre autres, ont modifié

sensiblement la place des prothèses péniennes, encore appelées

prothèses d’érection.

L’insuffisance vasculaire des corps érectiles et les échecs, assez

rares, des traitements médicaux restent les indications

principales des prothèses, chez des patients très motivés.

Les prothèses péniennes existent depuis plus de 30 ans. Le

concept repose sur l’implantation, à l’intérieur des deux

caverneux, en épargnant les vaisseaux centro-caverneux, les

nerfs et l’urètre.

G. Beheri décrit en 1966 des cylindres intracaverneux [4].

Simultanément au SAU, F Scott et col décrirent une prothèse

gonflable (hydraulique) alors que M. Small et H. Carrion

proposaient un modèle non-gonflable donc a priori moins

physiologique. En effet l’objectif est de donner une rigidité

suffisante dans l’axe, pour permettre un rapport, puis le retour

àla flaccidité pour le confort et l’esthétique du patient.

A la différence du SAU il existe de nombreux modèles de

prothèse pénienne (PP). Les PP peuvent donc être hydrauliques

ou non, avec un système compact où pompe, réservoir et

cylindre sont un élément unique, ou bien tous les éléments sont

séparés.

Les années 1980 ont vu l’apparition de différents modèles

prothétiques qui ont été peu diffusés comme la prothèse armée

(âme métallique flexible en argent) non hydraulique de U.

Jonas qui publie de bons résultats à long terme dans plus de

90% des cas, 66%seulement pour R. Krane [39]. L’âme

centrale du cylindre s’est compliquée de fracture mais

apparemment aucun corps métallique n’a franchi le manchon

de silicone [45,57]. Une prothèse très simple faite d’un cylindre

étroit en silicone a té mise au point et publiée par L. Subrini

avec plus de 80% de bons résultats [56]. Cette prothèse a été

également proposée pour allonger la verge en vue

d’appareillage avec un étui pénien chez des patients

incontinents. Des cylindres d’autres modèles peuvent être

implantés à cet effet.

Actuellement du fait du nombre réduit d’indications et de la

difficulté de mettre au point une prothèse avec toutes les

garanties exigées par la législation des biomatériaux, il n’existe

que deux fabricants de PP : American Medical Systems (AMS)

et Mentor.

1. Les prothèses hydrauliques

Chacun des fabricants en propose une.

Mentor utilise le Bioflex®,beaucoup plus résistant que le

silicone pure du fait du composant majoritaire en polyuréthane.

Le Bioflex®constitue les parois mono-couches des prothèses.

Pour AMS (Minnesota, USA) l’évolution a été sensible depuis

15 ans. Les premières prothèses avaient un cylindre constitué

d’une seule couche assez fine de silicone, ce qui entraînait

hernies prothétiques et ruptures (Figure 2).

956

Figure 2 : hernie prothétique découverte lors du retrait d’une

prothèse non fonctionnelle.

Actuellement il existe trois couches pour renforcer la paroi qui

doit jouer le rôle d’une albuginée. Le cylindre est composé d’un

cylindre interne de silicone qui est enduit de Parylène®sur ses

deux faces. Ce polymère, d’une épaisseur de 5.10-3µm,

« lubrifie » l’élastomère de silicone et diminue friction et usure

(de plusieurs millions de cycles) [26]. La couche moyenne est

faite de d’un tissage de polyester et lycra, permettant

allongement et augmentation de diamètre. Enfin la couche

externe est constituée de silicone avec Parylène®interne et

éventuellement traitement de surface externe (Figure 3)[26].

Les autres biomatériaux concernés sont le polyéthylène pour

les tubulures et les raccords, comme dans le SAU, et l’acier

dans la pompe. A été récemment ajouté un traitement de surface

sur certaines prothèses afin de diminuer le risque d’infection du

site opératoire, évalué aux alentours de 3% en moyenne (2% à

8%) dans les séries. L’infection est le plus souvent à

Staphylococcus epidermidis. Deux concepts s’opposent pour ce

revêtement prophylactique.

Mentor propose un revêtement avec un hydrogel

(polivinylpyrrolidone) qui permet à l’opérateur de choisir

l’antibiotique dans lequel la prothèse est immergée juste avant

l’implantation. Ce concept s’appelle Resist®.Ceci autorise

donc toutes les variations possibles en fonction de l’écologie

microbienne du moment (Figure 4).

De son côté AMS présente le système Inhibizone®,breveté et

secret, qui recouvre la surface des différents éléments d’un gel

de minocycline et de rifampicine (Figure 5). Ces deux

traitements de surface semblent diminuer par 3 (W. Hellstrom

chez 12 patients) à 6 (R. Darouiche chez le lapin) le taux

d’infection [14,30].

En dehors de l’infection, les résultats à long terme font état de

fuites et diverses pannes mécaniques, assez semblables à celles

du SAU. La différence notable est que tout dysfonctionnement

d’un SAU est rapidement pris en charge et consigné car il

entraîne rétention ou fuite des urines. Pour les PP, la panne ne

force pas toujours le patient à consulter.De plus beaucoup de

prothèses ne sont pas utilisées ou rarement.

2. Prothèses non hydrauliques

Comme la prothèse de U. Jonas, les prothèses non-hydrauliques

actuelles, ou malléables, sont faites de 2 cylindres de silicone

avec une âme en argent gainé de PTFE (Acu-Form®de

Mentor) (Figures 6), ou en acier spiralé et polyester (AMS

600®et AMS 650®), ou encore avec des câbles en cobalt et

chrome avec du polyéthylène de haut poids moléculaire (AMS

Dura II®) (Figures 7). Ces prothèses sont plus simples à

implanter et devraient avoir moins de pannes mécaniques et

donc de révisions. Cependant le problème principal reste la

flaccidité avec parfois un redressement intempestif de la

prothèse [64].

957

Figure 3 : trois couches d’un cylindre d’une prothèse pénienne

constituée d’élastomère de silicone (gris), de Parylène®(bleu), de

Dacron®et lycra (damier gris) et d’une couche (orangée) externe

antibactérienne (Inhibizone®). Vue schématique d’un cylindre et

coupe transversale d’un modèle AMS 700®(American Medical

Systems).

Figure 4 : prothèse pénienne Titan®avec 3 éléments (B= ballon,

P= pompe, C= cylindre) avec une couche périphérique d’hydrogel,

Resist®(Mentor).

Figure 5 : prothèse pénienne AMS 700®avec 3 éléments (B=

ballon, P= pompe, C= cylindre) avec une couche périphérique

Inhibizone®(American Medical Systems).

Figure 6 : prothèse pénienne malléable avec fils d’argent tressés et

hydrogel en surface, Genesis®(Mentor).

Genesis®

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%